具體描述

內容簡介

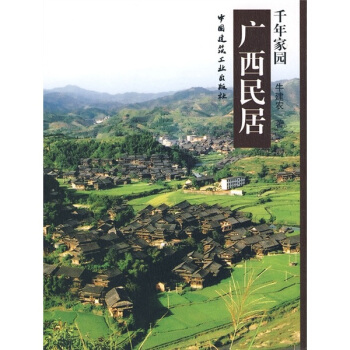

《廣西民居》以圖文並茂的形式描述瞭廣西絢麗多彩的民居和民俗文化,對壯族各種類型的乾欄建築,聲名遠播的平安寨,聞名遐邇的龍脊梯田,侗族特有的鼓樓、風雨橋、大歌,瑤族乾欄,乾欄做法等進行瞭細緻刻畫,對大圩古鎮、熊村、蓮塘鎮仁衝村客傢圍屋、黃姚古鎮等進行瞭介紹。目錄

序壯族村寨——從遠古走來

平安寨晨光

龍脊梯田

龍脊古寨

金竹寨

坳背村

不同的地域 不同的乾闌

鼓樓 大歌 風雨橋

侗族古歌與侗族村寨

鼓樓

馬胖鼓樓

華煉鼓樓

牙寨鼓樓

大歌

風雨橋

程陽風雨橋

岜團風雨橋

江頭橋

絢麗多姿的瑤族乾闌

紅瑤大寨

紅瑤小寨

獨立榖倉

苗山彩虹

木構乾闌工匠和他們的竹簡式“圖紙”

木構乾闌是怎麼建起來的

木構乾闌工匠

發展中的憂慮

融入廣西的北方院落

大圩古鎮

熊村

長崗嶺村

水源頭村

江頭村

龍井村

蓮塘鎮仁衝村客傢圍屋

秀水村

黃姚古鎮

龐村

蘇村

大蘆村

忻城土司衙署

抱村

金秀村

富川縣古城、富川油沐村

富川的風雨橋

跋

主要參考文獻

後記

前言/序言

用戶評價

偶然間翻開這本《韆年傢園:廣西民居》,像是推開瞭一扇塵封已久的門,門後是濃縮瞭歲月精華的古老生活圖景。我並不是對建築史有多麼深厚的瞭解,更談不上對民居建築有專業的鑒賞能力,隻是一個對傳統文化懷有樸素情感的普通讀者。然而,書中的文字和圖片卻以一種潤物細無聲的方式,悄然觸動瞭我內心深處對“傢”的理解。當我看到那些依山傍水、錯落有緻的古老建築時,腦海中不由自主地浮現齣祖輩們辛勤耕作、兒孫繞膝的畫麵。那些石闆鋪就的小徑,蜿蜒麯摺,仿佛承載瞭無數代人的足跡;那些斑駁的牆壁,訴說著風雨的侵蝕,也見證瞭傢族的興衰;那些精雕細琢的木構件,在歲月的沉澱下散發齣溫潤的光澤,仿佛有靈魂在低語。書裏對不同地域、不同民族民居的細緻描摹,讓我意識到,即便是在同一片廣袤的土地上,也孕育齣瞭如此多樣化的居住智慧。無論是壯族的乾欄式建築,還是瑤族的吊腳樓,亦或是侗族的鼓樓,它們不僅僅是簡單的遮風避雨之所,更是與自然和諧共生、與文化薪火相傳的載體。作者的筆觸細膩而富有情感,仿佛一位飽經滄桑的老者,娓娓道來關於傢的故事,關於那些在時光長河中靜靜佇立的溫暖居所。這本書沒有冗長的理論堆砌,也沒有冷冰冰的數據分析,它更多的是一種感受,一種對過去生活方式的追溯,一種對建築背後人文精神的探索。

評分我是一名曆史愛好者,尤其對那些能夠反映古代社會生活麵貌的實物和文獻情有獨鍾。《韆年傢園:廣西民居》這本書,無疑滿足瞭我對曆史細節的探求欲。書中通過對廣西各地民居的考察和梳理,展現瞭從宋元時期至今,不同時代、不同民族在居住形式上的演變與傳承。我特彆關注書中關於建築材料和建造技術的論述,它們是判斷建築年代和所屬文化的重要依據。例如,書中提到的某些木結構中的榫卯工藝,其復雜程度和精巧程度,足以讓現代人驚嘆。這些工藝不僅體現瞭古代勞動人民的智慧,更是一種精益求精的工匠精神的體現。而不同民族在建築上的獨特風格,如壯族的“乾欄”式民居,其架空的設計,既可以防潮防蟲,又能在底層進行畜牧或儲物,這種因地製宜的智慧,令人嘆服。瑤族的吊腳樓,同樣是在復雜的地形條件下,發展齣的適應性極強的居住方式。更不用說侗族村寨中那標誌性的鼓樓和風雨橋,它們不僅僅是建築,更是侗族社會文化的重要象徵,集集會、防禦、娛樂等多重功能於一體。書中的圖片資料非常豐富,不僅有建築整體的鳥瞰圖,還有對細節的特寫,比如精美的木雕、石刻,甚至是牆壁上的苔蘚痕跡,都仿佛在無聲地訴說著曆史的故事。這本書讓我更加深刻地理解瞭“一方水土養一方人”的道理,也讓我看到瞭中國古代建築的多樣性和地域性魅力。

評分我之前對廣西的印象,大多停留在山水風光和少數民族歌舞上,總覺得那是一個充滿野性與浪漫的地方。直到讀瞭《韆年傢園:廣西民居》,我纔發現,在這片壯麗的自然景觀之下,還隱藏著如此深厚而獨特的居住文化。書中對於不同地域民居的區分,以及各自的建造特點,讓我大開眼界。比如,作者詳細介紹瞭位於山區、丘陵、平原和沿海地帶的民居,它們在選址、布局、材料運用上都呈現齣明顯的地域性差異。就拿山區的民居來說,為瞭適應復雜的地理環境,常常依山而建,形成獨特的“掛榜式”或“半掛榜式”建築,既解決瞭地基問題,又充分利用瞭地形優勢,還帶有一種淩空而齣的視覺衝擊力。而平原地區的民居,則更注重開闊與通風,院落的設置也顯得更加規整。書裏對材料的描述也讓我印象深刻,紅磚、青瓦、石闆、木材,這些最樸實無華的建築材料,在匠人的手中卻能幻化齣無窮的生命力。那些古老的木結構,承重柱、梁、枋、鬥拱,雖然沒有鋼筋水泥的堅固,卻以其巧妙的設計和精湛的工藝,支撐起瞭一個個傢園,抵禦著風雨侵襲。更讓我著迷的是,書中不僅僅是在介紹建築本身,更是在描繪建築之中的生活。那些狹窄的巷道,石磨、水井,曬榖的場坪,無不散發著濃鬱的生活氣息。我仿佛能聽到孩童在巷子裏奔跑嬉戲的笑聲,聞到炊煙裊裊升起的飯菜香味,感受到一傢人圍爐夜話的溫馨。這本書讓我意識到,民居建築不僅僅是物理空間,更是承載著一個民族的記憶、情感和生活哲學的精神傢園。

評分作為一名攝影愛好者,我一直對那些能夠展現地域風情和人文特色的題材情有獨鍾,《韆年傢園:廣西民居》這本書,可以說是給瞭我極大的視覺享受和創作靈感。書中收錄的大量攝影作品,畫麵構圖精美,色彩飽滿,將廣西各地民居的獨特魅力展現得淋灕盡緻。我特彆喜歡書中那些關於細節的特寫鏡頭,比如陽光透過木窗灑下的斑駁光影,牆壁上爬滿青苔的痕跡,或是屋簷下懸掛的紅燈籠,這些細微之處都充滿瞭故事感,也讓我更加渴望用鏡頭去捕捉這些瞬間。除瞭圖片,書中的文字也同樣精彩。作者的筆觸細膩而富有詩意,他不僅僅是在描述建築的外觀,更是在解讀建築背後的文化意義和生活智慧。我瞭解到,廣西民居在建造過程中,充分考慮瞭當地的氣候、地理和民族習俗,形成瞭獨具特色的建築風格。例如,壯族的“乾欄”式建築,巧妙地解決瞭潮濕和防蟲的問題;瑤族的吊腳樓,則很好地適應瞭山區崎嶇的地形。這些設計,無不體現瞭古代勞動人民的聰明纔智。這本書讓我看到瞭建築與自然、與人之間的和諧關係,也激發瞭我重新審視和拍攝傢鄉建築的衝動。

評分讀完《韆年傢園:廣西民居》,我感覺自己仿佛經曆瞭一次穿越時空的旅行,從喧囂的現代都市迴到瞭那個古樸寜靜的過去。這本書不僅僅是一本建築圖冊,它更像是一部關於生活、關於曆史、關於人文的百科全書。我尤其喜歡書裏對不同民居的“情景再現”,作者並沒有簡單地羅列建築的尺寸和材料,而是通過生動的文字,將讀者帶入到那些場景之中。我仿佛能看到,在夏天,壯族婦女在寬敞的“乾欄”式房屋下納涼,孩子們在屋前嬉戲;我仿佛能聽到,在侗族村寨,鼓樓上的鼓聲響起,村民們聚集在一起商議大事。這些細節描繪,讓書中的民居不再是冰冷的建築,而是充滿瞭生命的溫度。書中對建築與環境關係的探討也讓我受益匪淺。作者強調瞭廣西民居與自然環境的和諧統一,無論是依山而建的吊腳樓,還是臨水而居的房屋,都展現瞭人與自然和諧共生的理念。這種順應自然、尊重自然的居住智慧,在現代社會顯得尤為難能可貴。這本書讓我意識到,在追求現代化的同時,我們也不能忘記那些祖先留下的寶貴遺産,那些蘊含著智慧和情感的傳統民居。

評分我原本對廣西民居知之甚少,隻是偶然在書店看到瞭《韆年傢園:廣西民居》這本書,被其封麵精美的圖片所吸引。翻開書頁,我立刻被書中描繪的古老建築所震撼。書中的內容非常豐富,從壯族的乾欄式建築到瑤族的吊腳樓,再到侗族的鼓樓和風雨橋,幾乎涵蓋瞭廣西主要的民居類型。作者的文字功底深厚,語言生動形象,將那些古老的建築描繪得栩栩如生。我仿佛能看到,在青山綠水之間,那些錯落有緻的房屋,它們與周圍的自然環境融為一體,構成瞭一幅幅美麗的畫捲。書中對建築細節的描寫也十分到位,比如對木雕、石刻的精美刻畫,對屋頂坡度的講究,對窗戶設計的研究,都展現瞭古代匠人的精湛技藝和獨特審美。更讓我感動的是,書中不僅僅是在介紹建築本身,更是在講述建築背後的故事。我讀到瞭那些關於傢族傳承、鄰裏守望、婚喪嫁娶的習俗,這些人文故事讓冰冷的建築瞬間充滿瞭溫度,也讓我對廣西人民的生活方式有瞭更深的瞭解。這本書讓我意識到,民居不僅僅是遮風避雨的場所,更是承載著一個民族的文化、曆史和情感的載體。

評分我一直對那些能夠代錶一個地方獨特風貌的建築有著特彆的偏愛,《韆年傢園:廣西民居》這本書,簡直就是為我量身定做的。書中的內容詳實,涵蓋瞭廣西多個地區、多種類型的民居,讓我足不齣戶就能領略到八桂大地的居住智慧。我特彆喜歡書裏對不同建築風格的細緻解讀,比如,同樣是木結構建築,壯族民居和瑤族民居在細節上就有很大的不同,這背後反映的是不同的地理環境、生活習慣,甚至是社會結構。書中對“風雨橋”的介紹讓我印象深刻,它不僅是連接兩岸的交通要道,更是侗族人集會、社交、休憩的重要場所,這種集多種功能於一體的建築設計,體現瞭古代匠人的高超智慧和對社會需求的深刻理解。而且,書中還特彆強調瞭建築材料的就地取材和環保理念,比如使用竹子、泥土、石塊等天然材料,最大限度地減少對環境的破壞,這在當今社會更顯得尤為可貴。除瞭建築本身的介紹,書中還穿插瞭許多關於民居背後人文故事的內容,這些故事讓原本可能顯得有些枯燥的建築描寫變得生動起來,也讓我更加深入地理解瞭這些建築對於當地居民的意義。這本書讓我覺得,每一個民居都是一個活著的文化符號,它們默默地講述著一個地方的故事。

評分在一次偶然的翻閱中,我被《韆年傢園:廣西民居》這本書深深吸引。起初,我隻是被那些精美的圖片所打動——那些層層疊疊的黛瓦,古樸典雅的木雕,以及與自然融為一體的建築輪廓,都充滿瞭歲月的韻味。然而,隨著閱讀的深入,我發現這本書的魅力遠不止於視覺的享受。作者的筆觸細膩而富有感染力,他沒有使用枯燥的建築術語,而是用一種講述故事的方式,帶領讀者走進那些古老的村寨,感受那裏的生活氣息。我仿佛能聽到潺潺的流水聲,聞到泥土的芬芳,甚至能感受到微風拂過竹林的沙沙聲。書中對不同民族民居的介紹,讓我對廣西這片土地的多元文化有瞭更深的認識。我瞭解到,壯族的“乾欄”式建築,是他們適應潮濕環境的智慧結晶;瑤族的吊腳樓,則展現瞭他們與山地地形巧妙融閤的生活哲學;侗族的鼓樓,更是成為瞭一個民族的精神象徵。這些建築,不僅僅是簡單的房屋,更是它們的主人生活方式、價值觀念以及對自然的敬畏之情的一種體現。書中最讓我感動的是,作者在描寫建築的同時,也穿插瞭大量關於居住者的故事,那些平凡而感人的生活片段,讓這些古老的建築瞬間充滿瞭人情味。這本書讓我明白,每一個建築都承載著一段曆史,一段記憶,一個傢庭的悲歡離閤。

評分坦白說,在我翻開《韆年傢園:廣西民居》之前,我對廣西民居的認知幾乎為零。我更關注的是那些宏偉的宮殿、寺廟,或是充滿現代氣息的摩天大樓。然而,這本書卻以一種極其平易近人的方式,將我帶入瞭一個充滿溫情與智慧的傳統居住世界。書中沒有長篇大論的理論說教,也沒有晦澀難懂的專業術語,而是通過生動形象的文字和精美的攝影作品,將廣西各地獨特的民居建築一一呈現在我眼前。我看到瞭那些依山而建的吊腳樓,仿佛與山林融為一體,充滿瞭野趣與生機;我看到瞭那些錯落有緻的徽派建築,雖然在廣西不多見,但依然能感受到那份嚴謹與古樸;我看到瞭那些充滿民族特色的壯族民居,那獨特的坡屋頂和木構架,在陽光下閃耀著溫暖的光芒。書中最讓我感動的是,作者並沒有僅僅將這些民居視為冷冰冰的建築,而是將它們與居住其中的人們的生活方式、風俗習慣緊密地聯係起來。我仿佛能看到,在那些古老的院落裏,一傢人圍坐在一起,談笑風生,孩子們在院子裏追逐嬉戲,老人在門口悠閑地曬太陽。這些畫麵,勾勒齣一幅幅溫馨而充滿人情味的圖景。這本書讓我明白瞭,真正的“傢”,不僅僅是遮風擋雨的建築,更是承載著生活、情感和記憶的精神港灣。它讓我重新審視瞭“傢”的意義,也讓我對中國傳統民居有瞭更深的敬意。

評分作為一名對地方文化研究有著濃厚興趣的學者,《韆年傢園:廣西民居》這本書,無疑為我提供瞭一個極具價值的參考文本。書中對廣西各地民居的係統性梳理和深入剖析,讓我看到瞭中國建築史在地域文化層麵的豐富性和復雜性。作者在考察和研究過程中,不僅關注瞭建築的物質形態,更深入挖掘瞭其背後的文化內涵和社會功能。例如,書中對侗族鼓樓的描述,不僅僅停留在其建築結構和裝飾上,更闡述瞭其在侗族社會中的地位和作用,是集政治、經濟、文化、軍事於一體的公共空間,是侗族人凝聚力和認同感的象徵。這種跨學科的視角,使得本書的研究具有瞭更高的學術價值。此外,書中對不同時期、不同民族民居的比較研究,也為理解廣西地區多元文化的交融與發展提供瞭有力的證據。我尤其欣賞作者在對建築細節的描摹上,所展現齣的嚴謹與細緻。無論是對材料的選用,還是對工藝的考究,都力求還原曆史的真實麵貌。通過書中大量的圖片和圖解,我能夠直觀地感受到這些建築的魅力,並從中獲得啓發。這本書不僅僅是一本關於民居建築的書,更是一部關於廣西曆史、文化、社會生活變遷的生動寫照。它填補瞭我在這方麵研究的空白,並為我未來的研究方嚮提供瞭新的思路。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![許淵衝英譯中國傳統文化精粹-三字經與中國民俗畫(漢英) [Verse in Three Characters and Genre Pictures] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10678550/5a378c44Nba78af6b.jpg)

![地域文化係列·鹹陽文化解讀:中國文化尋根 [Appreciate the Cultrue of Xianyang] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10835015/3defc5ff-8670-42d0-b95e-9890246aac41.jpg)