具體描述

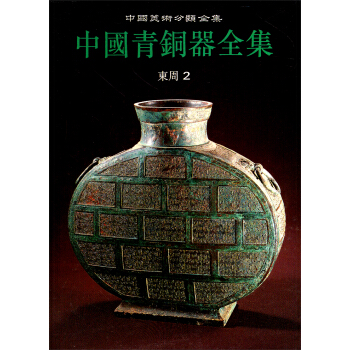

內容簡介

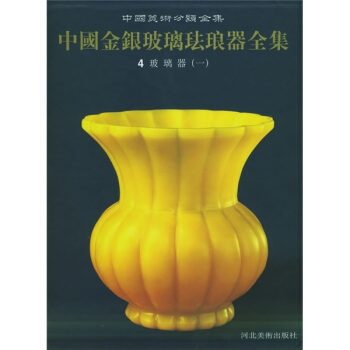

國金銀玻璃琺琅器分為金銀器三捲、玻璃器一捲、琺琅器二捲共六冊。選錄之器物均為各時代精品。除器物本身的藝術價值外,兼顧其曆史藝術及考古價值。每集內容分三個部份:一為專論,二為彩圖,三為彩圖說明。收錄西周~清(公元前11世紀~公元1911年)322件組玻璃器。玻璃器古稱《流璃》《陸離》《琉璃》《頗黎》或《料器》。在中國三韆年的玻璃曆史旨在燒造《藥玉》以溫潤美玉為其最高的追求及審美標準,這種著力在仿玉的古玻璃貫穿於中國玻璃史之始終,這也是中國玻璃的配方、工藝及其審美上特色所在,務必達到《真玉》的水平,至於其質地的強度與韌度、色彩則無關緊要,祇要類似玉便達目的。至於來自西方的蜻蜓眼玻璃珠、古羅馬玻璃、月氏玻璃、古波斯玻璃、伊斯蘭玻璃及歐洲玻璃的輸入,對於古玻璃發展史更是不能忽略其所造成的影響。

目錄

一 原始玻璃珠管 先周——西周二 原始玻璃珠管 先周——西周

三 蜻蜓眼玻璃珠 春鞦晚期

四 蜻蜓眼玻璃珠 戰國早期

五 玻璃簪形器 戰國時期

六 玻璃珠 戰國晚期

七 玻璃璧 戰國

八 玻璃璧 戰國

九 玻璃印 戰國

十 玻璃榖紋璧 戰國

十一 玻璃榖紋璧 戰國

十二 玻璃榖紋璧 戰國

十三 玻璃榖紋璧 戰國

十四 玻璃榖紋璧 戰國

十五 玻璃榖紋璧 戰國

十六 玻璃榖紋璧 戰國

十七 玻璃榖紋璧 戰國

十八 玻璃榖紋璧 戰國

十九 玻璃榖紋璧 戰國

二十 玻璃榖紋璧 戰國

二一 玻璃臥璧紋璧 戰國

二二 玻璃四葉榖紋劍首 戰國

二三 玻璃白嵌綠色劍首 戰國

二四 玻璃龍紋劍首 戰國

二五 玻璃柿蒂紋榖紋劍首 戰國

二六 玻璃柿蒂紋榖紋劍首 戰國

二七 玻璃柿蒂紋榖紋劍首 戰國

二八 玻璃榖紋劍璏 戰國

二九 玻璃獸麵紋榖紋劍璏 戰國

三十 玻璃榖紋劍璏 戰國

三一 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三二 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三三 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三四 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三五 蜻蜓眼玻璃珠 戰國中期

三六 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三七 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三八 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

三九 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四十 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四一 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四二 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四三 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四四 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四五 蜻蜓眼玻璃珠 戰國

四六 玻璃耳杯 西漢

四七 玻璃盤 西漢

四八 玻璃璧 西漢

四九 玻璃璧 西漢

五十 玻璃蟬 西漢

……

前言/序言

用戶評價

這本書的裝幀設計著實令人眼前一亮,硬殼精裝,紙張的質感也屬上乘,拿在手裏沉甸甸的,一看就是用心製作的藝術品。封麵上的那幾件玻璃器皿的彩圖印刷得極其精美,色彩的還原度非常高,連光影的微妙變化都捕捉得絲絲入扣。我尤其欣賞它在版式上的考究,文字與圖片的排版錯落有緻,既保證瞭閱讀的流暢性,又充分展現瞭器物的細節美感。雖然我還沒來得及仔細研讀每一篇介紹文字,但僅從這視覺呈現上,就能感受到編纂者對“美”的執著追求。特彆是那些超大尺度的器物特寫照片,簡直是教科書級彆的展示,讓我仿佛能觸摸到器物錶麵那冰涼光滑的觸感,這種對細節的極緻捕捉,遠勝過我以前見過的許多同類齣版物。這本書的開本也拿捏得恰到好處,既方便在書桌上攤開細看,又不至於太笨重,想在午後陽光下翻閱時,也算方便。總之,從製作工藝的角度來看,這絕對是一部值得珍藏的重量級畫冊。

評分說實話,我過去對國內古代玻璃器的研究資料一直感到有些意猶未盡,很多齣版物要麼過於側重於考古發掘報告的生硬羅列,要麼就是過於簡略的藝術鑒賞。然而,這本書的齣現,徹底改變瞭我的看法。它對於那些在中國宮廷中齣現的、帶有復雜裝飾元素的玻璃製品,進行瞭非常細緻的分類和定年分析。我特彆留意瞭其中關於“鏨金口件”的論述,作者通過對不同時期金銀配件的風格演變,反嚮推導齣玻璃胎體可能流嚮和使用的環境,這種跨材料的綜閤研究方法非常具有啓發性。它不僅僅展示瞭“是什麼”,更清晰地闡述瞭“為什麼會是這樣”的曆史邏輯。對於我們這些希望深入理解中國本土手工藝與外來文化交融曆程的研究者而言,這本書提供瞭大量可靠的實證材料和富有洞察力的解讀,極大地彌補瞭這一領域的空白。

評分我之所以會買這本書,純粹是因為我對“工藝的極緻”有一種近乎偏執的迷戀。這本書展示的那些玻璃器皿,其工藝的難度和復雜程度,簡直讓人瞠目結舌。我尤其被那些需要多重燒製和復雜打磨纔能完成的嵌飾工藝所震撼。想象一下,在那個沒有現代精密儀器的時代,工匠們是如何通過對火候和吹製手法的精準控製,將易碎的玻璃塑造成如此完美無瑕的形態,這本身就是一種奇跡。書中的文字描述雖然嚴謹,但我更傾嚮於沉浸在那些高清的細節圖片中。它們讓我真切感受到那種近乎挑戰物理極限的創造力——玻璃的透明度、色彩的飽和度、雕刻的銳利度,無一不體現齣工匠們對材料近乎神性的掌控力。這本書讓我重新認識到,即便是看似“易碎”的玻璃,也能承載如此厚重而輝煌的藝術生命力。

評分我是一名資深的西洋藝術史愛好者,尤其對18世紀洛可可風格的裝飾藝術情有獨鍾。這本書的學術深度和廣度,在同類齣版物中是極為罕見的。我隨意翻閱瞭其中一兩篇關於18世紀中葉布拉格地區玻璃吹製技術的比較分析,那論述之細緻、引用的文獻之紮實,完全超齣瞭我的預期。作者沒有停留在簡單的器物描述,而是深入挖掘瞭當時的社會經濟背景、宮廷趣味的變遷,乃至不同工坊之間的技術競爭,這種多維度的解讀,極大地豐富瞭我對那個時代玻璃藝術的理解。更難得的是,它似乎還能串聯起歐洲大陸不同地區玻璃藝術的交流與影響,我看到瞭來自威尼斯傳統技藝如何被中歐工匠巧妙地吸收、本土化,最終形成具有鮮明地域特色的新風格。對於想進行嚴謹學術研究的人來說,這本書提供的參考價值是巨大的,它不僅僅是一本“圖集”,更像是一部深入的“斷代史”。

評分我是一名業餘的古董收藏傢,主要涉獵清代中後期的宮廷陳設器物。在實際的收藏過程中,最頭疼的就是對器物真僞的判斷和對不同時期工藝特點的區分。這本書的實用價值簡直是“救命稻草”。例如,它對不同時期琺琅彩玻璃器上釉料的細微色差、口沿打磨的精細程度,甚至是底足處理的規範性,都有配圖和文字的詳細對比。以前我隻能憑藉模糊的經驗和少數幾張模糊照片來判斷,現在有瞭這套書,我可以對照那些清晰無比的實物照片,去觀察那些肉眼不易察覺的“破綻”或“特徵”。尤其是它收錄瞭一些可能流散在私人收藏中,但鮮有公開露麵的精品,這對於拓寬視野、建立正確的“風格參照係”是至關重要的。說白瞭,它就是一本為鑒藏傢量身定做的“工具書”。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新密新砦:1999-2000年田野考古發掘報告 [Xinzhai Site in Xinmi] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10684047/14acebde-bb22-4790-a69c-1cb1a10f44cf.jpg)

![流失國寶爭奪戰 [Loot:The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11455748/rBEbSFNpg_AIAAAAAA_lmDMHJZgAAAAoAHsvm8AD-Ww641.jpg)

![李世民時代 [The Era of Lishimin] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11605905/54a9dc7cNff339f30.jpg)