具体描述

内容简介

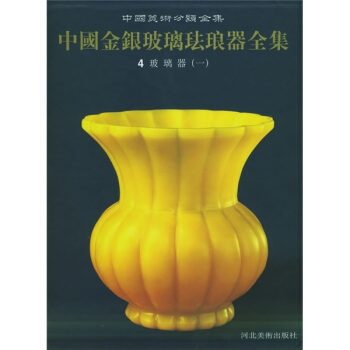

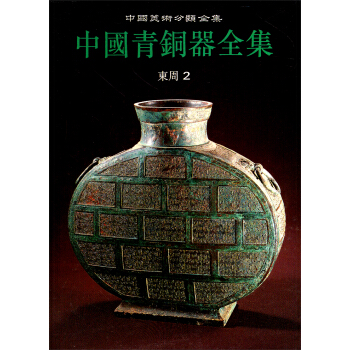

国金银玻璃珐琅器分为金银器三卷、玻璃器一卷、珐琅器二卷共六册。选录之器物均为各时代精品。除器物本身的艺术价值外,兼顾其历史艺术及考古价值。每集内容分三个部份:一为专论,二为彩图,三为彩图说明。收录西周~清(公元前11世纪~公元1911年)322件组玻璃器。玻璃器古称《流璃》《陆离》《琉璃》《颇黎》或《料器》。在中国三千年的玻璃历史旨在烧造《药玉》以温润美玉为其最高的追求及审美标准,这种着力在仿玉的古玻璃贯穿于中国玻璃史之始终,这也是中国玻璃的配方、工艺及其审美上特色所在,务必达到《真玉》的水平,至于其质地的强度与韧度、色彩则无关紧要,祇要类似玉便达目的。至于来自西方的蜻蜓眼玻璃珠、古罗马玻璃、月氏玻璃、古波斯玻璃、伊斯兰玻璃及欧洲玻璃的输入,对于古玻璃发展史更是不能忽略其所造成的影响。

目录

一 原始玻璃珠管 先周——西周二 原始玻璃珠管 先周——西周

三 蜻蜓眼玻璃珠 春秋晚期

四 蜻蜓眼玻璃珠 战国早期

五 玻璃簪形器 战国时期

六 玻璃珠 战国晚期

七 玻璃璧 战国

八 玻璃璧 战国

九 玻璃印 战国

十 玻璃谷纹璧 战国

十一 玻璃谷纹璧 战国

十二 玻璃谷纹璧 战国

十三 玻璃谷纹璧 战国

十四 玻璃谷纹璧 战国

十五 玻璃谷纹璧 战国

十六 玻璃谷纹璧 战国

十七 玻璃谷纹璧 战国

十八 玻璃谷纹璧 战国

十九 玻璃谷纹璧 战国

二十 玻璃谷纹璧 战国

二一 玻璃卧璧纹璧 战国

二二 玻璃四叶谷纹剑首 战国

二三 玻璃白嵌绿色剑首 战国

二四 玻璃龙纹剑首 战国

二五 玻璃柿蒂纹谷纹剑首 战国

二六 玻璃柿蒂纹谷纹剑首 战国

二七 玻璃柿蒂纹谷纹剑首 战国

二八 玻璃谷纹剑璏 战国

二九 玻璃兽面纹谷纹剑璏 战国

三十 玻璃谷纹剑璏 战国

三一 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三二 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三三 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三四 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三五 蜻蜓眼玻璃珠 战国中期

三六 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三七 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三八 蜻蜓眼玻璃珠 战国

三九 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四十 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四一 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四二 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四三 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四四 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四五 蜻蜓眼玻璃珠 战国

四六 玻璃耳杯 西汉

四七 玻璃盘 西汉

四八 玻璃璧 西汉

四九 玻璃璧 西汉

五十 玻璃蝉 西汉

……

前言/序言

用户评价

我之所以会买这本书,纯粹是因为我对“工艺的极致”有一种近乎偏执的迷恋。这本书展示的那些玻璃器皿,其工艺的难度和复杂程度,简直让人瞠目结舌。我尤其被那些需要多重烧制和复杂打磨才能完成的嵌饰工艺所震撼。想象一下,在那个没有现代精密仪器的时代,工匠们是如何通过对火候和吹制手法的精准控制,将易碎的玻璃塑造成如此完美无瑕的形态,这本身就是一种奇迹。书中的文字描述虽然严谨,但我更倾向于沉浸在那些高清的细节图片中。它们让我真切感受到那种近乎挑战物理极限的创造力——玻璃的透明度、色彩的饱和度、雕刻的锐利度,无一不体现出工匠们对材料近乎神性的掌控力。这本书让我重新认识到,即便是看似“易碎”的玻璃,也能承载如此厚重而辉煌的艺术生命力。

评分说实话,我过去对国内古代玻璃器的研究资料一直感到有些意犹未尽,很多出版物要么过于侧重于考古发掘报告的生硬罗列,要么就是过于简略的艺术鉴赏。然而,这本书的出现,彻底改变了我的看法。它对于那些在中国宫廷中出现的、带有复杂装饰元素的玻璃制品,进行了非常细致的分类和定年分析。我特别留意了其中关于“錾金口件”的论述,作者通过对不同时期金银配件的风格演变,反向推导出玻璃胎体可能流向和使用的环境,这种跨材料的综合研究方法非常具有启发性。它不仅仅展示了“是什么”,更清晰地阐述了“为什么会是这样”的历史逻辑。对于我们这些希望深入理解中国本土手工艺与外来文化交融历程的研究者而言,这本书提供了大量可靠的实证材料和富有洞察力的解读,极大地弥补了这一领域的空白。

评分我是一名资深的西洋艺术史爱好者,尤其对18世纪洛可可风格的装饰艺术情有独钟。这本书的学术深度和广度,在同类出版物中是极为罕见的。我随意翻阅了其中一两篇关于18世纪中叶布拉格地区玻璃吹制技术的比较分析,那论述之细致、引用的文献之扎实,完全超出了我的预期。作者没有停留在简单的器物描述,而是深入挖掘了当时的社会经济背景、宫廷趣味的变迁,乃至不同工坊之间的技术竞争,这种多维度的解读,极大地丰富了我对那个时代玻璃艺术的理解。更难得的是,它似乎还能串联起欧洲大陆不同地区玻璃艺术的交流与影响,我看到了来自威尼斯传统技艺如何被中欧工匠巧妙地吸收、本土化,最终形成具有鲜明地域特色的新风格。对于想进行严谨学术研究的人来说,这本书提供的参考价值是巨大的,它不仅仅是一本“图集”,更像是一部深入的“断代史”。

评分这本书的装帧设计着实令人眼前一亮,硬壳精装,纸张的质感也属上乘,拿在手里沉甸甸的,一看就是用心制作的艺术品。封面上的那几件玻璃器皿的彩图印刷得极其精美,色彩的还原度非常高,连光影的微妙变化都捕捉得丝丝入扣。我尤其欣赏它在版式上的考究,文字与图片的排版错落有致,既保证了阅读的流畅性,又充分展现了器物的细节美感。虽然我还没来得及仔细研读每一篇介绍文字,但仅从这视觉呈现上,就能感受到编纂者对“美”的执着追求。特别是那些超大尺度的器物特写照片,简直是教科书级别的展示,让我仿佛能触摸到器物表面那冰凉光滑的触感,这种对细节的极致捕捉,远胜过我以前见过的许多同类出版物。这本书的开本也拿捏得恰到好处,既方便在书桌上摊开细看,又不至于太笨重,想在午后阳光下翻阅时,也算方便。总之,从制作工艺的角度来看,这绝对是一部值得珍藏的重量级画册。

评分我是一名业余的古董收藏家,主要涉猎清代中后期的宫廷陈设器物。在实际的收藏过程中,最头疼的就是对器物真伪的判断和对不同时期工艺特点的区分。这本书的实用价值简直是“救命稻草”。例如,它对不同时期珐琅彩玻璃器上釉料的细微色差、口沿打磨的精细程度,甚至是底足处理的规范性,都有配图和文字的详细对比。以前我只能凭借模糊的经验和少数几张模糊照片来判断,现在有了这套书,我可以对照那些清晰无比的实物照片,去观察那些肉眼不易察觉的“破绽”或“特征”。尤其是它收录了一些可能流散在私人收藏中,但鲜有公开露面的精品,这对于拓宽视野、建立正确的“风格参照系”是至关重要的。说白了,它就是一本为鉴藏家量身定做的“工具书”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新密新砦:1999-2000年田野考古发掘报告 [Xinzhai Site in Xinmi] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10684047/14acebde-bb22-4790-a69c-1cb1a10f44cf.jpg)

![流失国宝争夺战 [Loot:The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11455748/rBEbSFNpg_AIAAAAAA_lmDMHJZgAAAAoAHsvm8AD-Ww641.jpg)

![李世民时代 [The Era of Lishimin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11605905/54a9dc7cNff339f30.jpg)