具体描述

●2.艺术评论课

●3.博览会

●4.奖项

●5.杂志

●6.工作室

●7.双年展

●后记

●致谢

●参考书目

●

内容简介

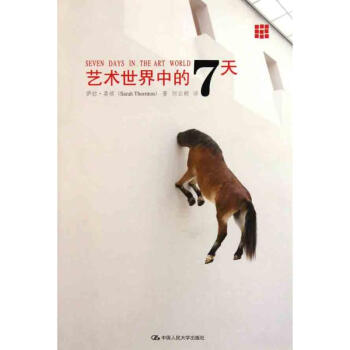

《艺术世界中的7天》由萨拉·桑顿所著,艺术市场一直在蓬勃发展,博物馆的参观人数激增,越来越多的人自称为艺术家。当代艺术成为一种大众娱乐、一种品质品、一种工作描述,而对某些人来说,则成为一种宗教的替代品。在一系列节奏优美的叙述中,萨拉·桑顿带领我们参观了佳士得拍卖行上演的喜剧,村上隆工作室的艺术创作,巴塞尔靠前艺术博览会上的艺术精品,《艺术论坛》杂志的执着,特纳奖背后的竞争,尚未走入市场的“ 加艺”的艺术评论课,以及威尼斯双年展的仙境。作者揭示了艺术世界在寻找生命的意义的同时,追求创意、品味、地位、金钱的新趋势。《艺术世界中的7天》将改变你对当代艺术界的认识。

(美)桑顿 著作 何云朝 译者

萨拉·桑顿(Sarah Thornton),作家,社会学家。于加拿大蒙特利尔的康哥迪亚大学取得艺术史专业的硕士学位,于格拉斯哥的斯特赖斯莱德大学缺的社会学博士学位。她是苏赛斯大学的全职讲师,后在伦敦大学金史密斯学院做访问学者。她早期的作品主要围绕亚文化、媒介和文化传承,近作则聚焦于艺术世界和艺术市场。

这一槌表明了拍卖师的判断,终结了一件艺术品的拍卖程序,也把后悔刚才没有给出更高价格的竞拍人的心口敲得隐隐作痛。在一锤定音之前,伯奇握着手中的槌子在空中晃动,似乎在对台下说: “这件专享的艺术品应该属于你。你看这件珍品多么完美,看看多少人垂涎欲滴。别再犹豫了,给自己一次机会,别太在乎钱……” 然后眨眼之间,他给了所有人当头一棒,除了那位出价优选的人以外。一件艺术品的拍卖过程,将整个艺术品市场的诱惑与残酷表现得淋漓尽致。

拍卖大厅就像是拍卖师与竞拍人的舞台,他们都想在这个舞台上充分地展示自己,实现自己梦寐以求的夙愿。但是伯奇经常做噩梦,梦见自己没有掌控整个拍卖过程,因为摆在他眼皮底下的拍卖笔记本等

用户评价

从整体的阅读体验来看,这本书的装帧设计本身也值得称赞。虽然内容是核心,但纸张的质感和字体的选择,都体现出对读者的尊重。更重要的是,它成功地平衡了学术的严谨性与大众的可读性。作者的行文风格,在不同章节间保持着一种微妙的张力与变化。比如,在讨论抽象表现主义时,他采取了一种近乎于冥想式的、短促有力的句子,去模仿那种即兴创作的爆发力;而在探讨巴洛克建筑的宏伟时,他的用词又变得华丽、充满排比和气势。这种语言风格的动态适应性,使得读者在阅读过程中始终保持着高度的参与感和新鲜感,不会产生审美疲劳。它不是一本“读完即弃”的消遣读物,而是那种会让人想收藏起来,时不时拿出来翻阅,总能从中发现新的耐人寻味的细节的常青之作。

评分我不得不提这本书在跨文化视野上的拓展,这一点对我来说是最大的惊喜。很多同类书籍往往将焦点局限于西方(欧洲-北美)的艺术脉络,容易形成一种文化上的盲区。但《艺术世界中的7天》却很大方地在中间的某一天,腾出了篇幅,去探讨非西方艺术传统对现代主义的启发。作者没有将这些传统视为“异域风情”的补充,而是将其置于与西方艺术平等对话的位置上。比如,他对日本浮世绘如何影响了梵高和德加的构图与色彩运用,分析得入木三分,并且引用了当时艺术家的书信作为佐证。这种去中心化的叙事策略,极大地拓宽了我的艺术认知边界。它让我意识到,艺术的进步从来都不是单向的、线性的,而是在不同文明的碰撞与交流中,不断激发出新的可能性。读完之后,我立刻去搜索了相关的东方艺术资料,这本书成功地充当了一个极其优秀的“引路人”。

评分刚翻开这本《艺术世界中的7天》,立刻被那种扑面而来的、浓郁的古典主义气息给牢牢抓住了。作者对于文艺复兴时期佛罗伦萨的艺术生态,描摹得简直就像是一幅精美的湿壁画,细节之处丝丝入扣。我尤其欣赏他处理米开朗基罗晚期作品时的那种审慎与敬畏,那种对天才横溢却又充满挣扎的灵魂的深入剖析,完全跳脱了教科书式的僵硬叙述。他没有简单罗列作品的名称和年代,而是巧妙地将七天的叙事线索,嵌入了当时美第奇家族的权力更迭与艺术赞助的复杂网络之中。那种感觉就像是,你不是在读一本关于艺术史的书,而是亲身参与了一场发生在那个黄金时代的智力与情感的盛宴。书中的文字,时而如同一位学识渊博的导师,娓娓道来;时而又像一位敏锐的观察者,捕捉到艺术家笔触背后不易察觉的微小情绪波动。读完第一天,我便忍不住合上书,沉浸在对拉斐尔《雅典学院》中那些哲人目光的重新解读上。这种阅读体验,远超我预期的“七日速览”,更像是一次深度的精神洗礼。

评分这本书的叙事节奏感简直是教科书级别的示范,完全出乎我的意料。我原本以为介绍艺术史的读物,难免会陷入冗长枯燥的学术论证泥沼,但作者的笔法极其轻盈且富有张力。他仿佛深谙现代读者的阅读习性,总能在关键时刻抛出一个悬念,或者设置一个突发的“事件”来驱动读者的好奇心。比如,描述印象派运动的第七天,他没有采用平铺直叙的流派介绍,而是构建了一个极具戏剧性的沙龙辩论场景。人物对话的火花四溅,对光影捕捉的极致追求被赋予了近乎于哲学思辨的高度。语言上,它展现出一种鲜活的、近乎于散文诗的跳跃感,完全没有一般艺术评论的沉闷感。我甚至能感受到那种冲破传统束缚的勃勃生机,那些后印象派画家们在画布前探索色彩极限时的那种近乎于狂热的激情。这种叙事上的精妙编排,使得即使是对现代艺术不太了解的读者,也能被那种艺术的“革命性”所深深吸引,读起来酣畅淋漓,根本停不下来。

评分让我感到惊艳的是作者在处理媒介转换与技术革新方面的独到见解。书中对不同时代艺术载体的演变逻辑,有着非常深刻的洞察力。它不只是罗列了油画、雕塑、版画的发展,而是深入探讨了诸如摄影术的出现如何彻底颠覆了“再现”的传统观念,以及后来新媒体艺术如何挑战了艺术品的“物质性”和“唯一性”。作者的论述结构非常清晰,他似乎总能找到一条线索,将看似不相关的艺术现象串联起来,展示出艺术史背后那股推动其前进的内在驱动力。特别是他对达达主义兴起时,如何利用现成品(Readymades)来消解艺术与日常生活的界限的那段分析,角度刁钻而犀利。他将这种行为提升到了对消费社会结构的反思层面,展现了艺术的社会批判力量。这种宏大叙事和微观案例的完美结合,使得整本书的理论深度得到了极大的提升,绝非泛泛而谈的科普读物。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有