具体描述

编辑推荐

这是有限的记忆和永恒的数字抗衡,闪出的爱的光芒。博士用一个简单的数学公式,验证了永不磨灭的爱!2003年获第55届日本读卖文学奖;2004年获第一届日本“书店图书大奖”;2005年日本数学协会授予小川洋子出版奖;2006年同名电影在日本上映。在《朝日新闻》评选的“50年间日本好的小说排行榜”中名列第六!

小川洋子代表作《博士的爱情算式》是一则有关记忆与爱情的故事,一个可以验证永恒的公式!全书读起来的感觉活更像是大人的童话,书中讲述数学奥秘的场面也让人兴奋不已。

内容简介

他的记忆只能维持八十分钟,一旦超过这个时间,他的记忆就自动归零,重新开始,无论是快乐的时光,还是悲伤的事情,他都不会记得。他永远不记得我是他的保姆,不会记得他为我的儿子取名为“平方根”。他好的朋友是数学,大的敌人却是时间。然而他却用一个简单的数学公式,验证了爱的永恒。

失忆的博士将数学本身所蕴含的丰沛生命释放出来,把复杂的人生简单化,把简单的数学丰富化。

目录

元好问

〔黄钟〕人月圆·卜居外家东园(重冈已隔红尘断·玄都观里桃千树)

〔双调〕骤雨打新荷一绿叶阴浓·人生百年有几)

杨 果

〔越调〕小桃红(满城烟水月微茫)

〔越凋〕小桃红(采莲人和采莲歌)

〔越调〕小桃红(采莲湖上棹船回)

〔仙吕〕翠裙腰(莺穿细柳翻金翅)

刘秉忠

〔南吕〕干荷叶(干荷叶,色苍苍·干荷叶, 色无多·南高峰,北高峰)

杜仁杰

〔般涉调〕耍孩儿·庄家不识构阑

王和卿

〔仙吕〕醉中天·咏大蝴蝶

〔仙吕〕一半儿·题情(书来和泪怕开缄·将来书信手拈着·别来宽褪缕金衣)

〔双调〕拨不断·大鱼

盍西村

〔越调〕小桃红·江岸水灯

(越凋〕小桃红·客船晚烟

〔越调〕小桃红·杂咏(杏花开候不曾晴)

〔越调〕小桃红·杂咏(海棠开过到蔷薇)

(越凋)小桃红·杂咏(绿杨堤畔蓼花洲)

商挺

〔双调〕潘妃曲(带月披星担惊怕)

〔双调〕潘妃曲(闷酒将来刚刚咽)

〔双凋〕潘妃曲(一点青灯人千里)

胡祗通

〔中吕〕阳春曲·春景(几枝红雪墙头杏·残花酝酿蜂儿蜜·一帘红雨桃花谢)

〔双调〕沉醉东风·赠妓朱帘秀

伯颜

〔中吕〕喜春来(金鱼玉带罗裥扣)

不忽木

〔仙吕〕点绛唇·辞朝

王 恽

〔正宫〕黑漆弩·游金山寺并序

精彩书摘

元好问(1190--1257) 字裕之,号遗山.太原秀容(令山西忻县)人。金宣宗兴定五年(1221)进士。曾任尚书省左司员外郎等职。金亡后,隐居不仕、,金元之际颇有声

望.有“元才子”之称。著有《遗山集》。编有《中州集》、《壬辰杂编≥等。散曲作品仅存小令九首。

(黄钟)人月圆

元好问

卜居外家东园

重冈已隔红尘地断,村落更年丰。移居要就:窗中远岫,舍后长松。 十年种木,一年种谷,都付儿童。老夫惟有:醒来明月,醉后清风。

玄都观里桃千树,花落水空流。凭君莫问,清泾浊渭,去马来牛。 谢公扶病,羊昙挥涕,一醉都休。古今几度,生存华屋,零落山丘。

这两只曲子是在什么情况下写的?

元好问于金哀宗正大元年(1224)中宏词科,充国史馆编修。次年夏天,还居嵩山,接着又历任镇平、内乡、南阳县令。正大八年秋,应诏入朝,任尚书省掾、左司都事,而汴京已被蒙古军包围。天兴二年(1233)正月,汴京守将崔立投降,元好问随被俘官吏北渡黄河,羁系聊城(今属山东)。蒙古窝阔台汗七年(1235),由聊城移居冠氏县。蒙古太宗十一年(1239),携家回到故乡忻州秀容(今山西忻州),过遗民生活,这时他已五十岁。早在他二十五岁的时候,蒙古军便已破忻州,他好容易才逃出去。在家破圜亡之后又回到故乡,首先便遇到“l、居”(选择住处)问题。这两支以“卜居外家东园”为题的曲子,就是在这种情况下写的。与此同时写“外家”(他生母张夫人的娘家)的诗还有<外家南寺》和《东园晚眺》。《外家南寺》云:“郁郁秋梧动晚烟,一庭风露觉秋偏。眼中高岸移深谷,愁里残阳更乱蝉。去国衣冠有今日,外家梨栗记当年。白头来往人间遍,依旧僧窗借榻眠。”《东园晚眺》云:“霜鬓萧萧试镊看,怪来歌酒百无欢。旧家人物今谁在?清镜功名岁又残。杨柳搀春出新意,小梅留雪弄馀寒。一诗不尽登临兴,落日东园独倚栏。”这两首诗,将陵变谷移,家破国亡,今昔盛衰之感表露无遗。而以“卜居外家东园”为题的这两只曲子,却换了另一种写法,抒发了另一种情感,似乎令人费解。其实,这两种情感原是相通的,只有了解前者,才能更好地了解后者。

第一只曲子先写他为什么要“卜居外家东园”。一带“重冈”已经遮住十丈红尘,这个“村落”更碰上丰收年景。在这里卜居,是十分理想的。“红尘”,指闹市的飞尘,但结合元朝的统治,在诗人心目中有复杂的新内容,这是不难领会的。用一个“”字,一个“更”字,前后呼应,把“卜居”的有利条件讲得很充分。而有利条件还不少,应该逐一利用,于是又明确提出:“移居”要趋就“窗中远岫”和“舍后长松”,“窗中”句从谢眺“窗中列远岫,庭际俯乔林”(《郡内高斋闲望答吕法曹诗》)化出,从而增加了这样一种情趣:山水诗人向往的幽居佳境,原来就在这里啊!那么,移居于此,将要干什么呢?人总要吃饭,“种木”、“种谷”之类的事,不干是不行的。然而这都可交付儿童们去干。自己呢,则“惟有醒来明月,醉后清风”啊!“醒”“醉”并列,而重点在“醉”;“醒”,只不过是“醉”与“醉”之

间的过渡。“醉后”一任“清风”吹拂,“醒来”只见“明月”相照。清风明月醒复醉,看似悠闲,而一腔酸楚,满腹忧愤,都从这里曲曲传出。

第二首一开头借用了刘禹锡的名诗《元和十年自朗州至京,戏赠看花诸君子》中的句子:“玄都观里桃千树。”而刘禹锡的这首诗和它的续篇《再游玄都观》,以长安玄都观中由盛而衰的桃花与种桃道士作比,讽刺当时打击革新运动的朝廷新贵与当权者,这是人所共知的,因而一经借用,就会引起丰富的联想。再接上一句“花落水空流”,就自然又联想到刘禹锡的“桃花净尽菜花开”(《再游玄都观》)。那么,“种桃道士归何处”(《再游玄都观》)呢?看来诗人在感慨金朝盛衰兴亡的同时,对导致衰亡的主观原因进行沉痛的反思。然而他不愿说出反思的结果,却劝人家不必追问“清泾浊渭,去马来牛”。欲吐复吞,倍增沉痛。下面用谢安、羊昙的故事,抒发“旧家人物今谁在”的哀思。东晋政治家谢安受到会稽王司马道子的排挤,出镇广陵。不久患病还都,入西州门,因本志未遂,深自慨叹,怅然谓所亲日:“吾病殆不起乎!”果病卒。有一位叫羊昙的名士曾受到谢安的器重,谢安死,他“辍乐弥年,行不由西州路”。后来因大醉误人西州门,诵曹植诗曰:“生存华屋处,零落归山丘!”(<箜篌引》)恸哭而去。元好问用“谢公扶病,羊昙挥涕”两句概括了这个故事,当然是借古喻今,却以“一醉都休”自我麻醉,自我解脱。然而这毕竟是解脱不了的,因而又想到羊昙吟诵过的那两句诗,不禁悲从中来,发出无人能够解答的诘问:“生存华屋,零落山丘”,这种令人恸哭的事,从古到今,究竟有多少次了?不难想象,元好问在金亡之后回到阔别二十多年的故乡,田园寥落,亲友凋零,屋宇犹存,居人已逝的惨象,经常会闯入他的眼帘,触发他的愁思。因此,华屋山丘之类的词句,屡见于他的诗章。《初挈家还读书山杂诗》里的“眼中华屋记生存,旧事无人可共论”,就表现了乱后还乡的典型情绪。他虽然用了羊昙的典故,但所表现的却不仅是一般的存殁之戚和知己之感,而且具有社会乱离的广阔内涵,因而更能激动人心。

这两只曲子从表面上看,只是写他选择了一个具有山林之美的好住处,住在这里,不事生产,不问是非,沐清风,赏明月,把一切都付之一醉,够闲适,够消

极的。但结合特定情境看,则字字酸楚,句句沉痛,可与他的那些真挚凄切地反映时代苦难的“丧乱诗”、“丧乱词”共读。

……

前言/序言

用户评价

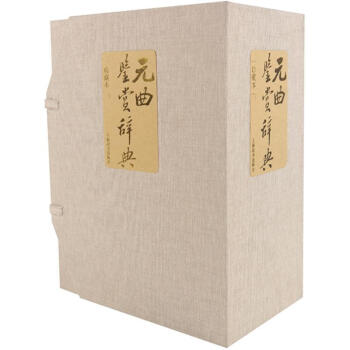

我初次接触这类专业性的“鉴赏辞典”时,总会担心它晦涩难懂,变成一本高高在上的学术工具书,让人望而却步。然而,翻开这本,我立刻感受到了作者(或编者)试图拉近与普通读者距离的努力。它似乎有一种魔力,能将那些高悬的理论和艰深的术语,通过巧妙的组织和生动的阐释,转化为触手可及的知识点。这种平衡拿捏得非常微妙:既保持了应有的学术严谨性,没有为了追求通俗而牺牲深度,又通过清晰的结构和富有条理的编排,让每一个概念的来龙去脉都清晰可见。对于我这种想深入了解某个文化脉络,却又缺乏专业背景的“半路出家”的爱好者来说,这简直是教科书级别的指引。它不是强迫你记住一堆冷冰冰的定义,而是引导你去理解那个时代文人是如何思考、如何表达情感的,读起来有一种茅塞顿开的畅快感。

评分作为一名对古典文学有浓厚兴趣的业余爱好者,我购买图书时最看重的是其“版本”的可靠性和权威性。这本“珍藏本”的命名,无疑给我带来了极高的期待,它暗示了在选材、注释和校对方面都经过了最严格的筛选。在快速浏览目录和部分条目时,我注意到它在引文的选择和引用格式上展现出的细致。对于那些流传过程中可能出现歧义的文本,它似乎给出了多角度的考证,而不是简单地采信一家之言。这种对文本还原的执着,体现了编撰者对“信”的追求。在快餐文化盛行的当下,能够拥有一本在知识源头上就打磨得如此精良的工具书,是阅读者的一大幸事。这不仅仅是知识的积累,更是一种对文化遗产的尊重和守护,让人在使用时感到由衷的踏实和信服,可以放心地将书中的信息内化为自己的认知体系。

评分这本书的价值,在我看来,已经超越了一本单纯的鉴赏词典的范畴,它更像是一扇通往古代精神世界的窗户。从那些精炼的释义和旁征博引中,我仿佛能感受到一股强大的文化张力,那是古人处理复杂情感、构建精妙意象的独特方式。它不仅仅是解释“是什么”,更深入地探究了“为什么会这样表达”。对于一个渴望真正理解中国古典文学的读者而言,这种对“意蕴”的挖掘是至关重要的。它不是简单地提供答案,而是提供了一套理解古人思维方式的“工具箱”。这种深度和广度兼备的特性,使得它在不同的人生阶段都会有新的感悟——年轻时读,或许是为应试和积累素材;年长后翻,则更能体会到字里行间蕴含的人生哲理和审美情趣。这是一本可以伴随一生的参考书,每次重翻都会带来新的启发。

评分这本书的装帧设计真是深得我心,拿在手里沉甸甸的,那种老派的精装书质感,配上烫金的书名,瞬间就让人觉得这是一件值得珍藏的艺术品。内页的纸张选择也相当考究,摸上去有一种温润的触感,油墨的印刷清晰细腻,即便是繁复的文字排版,看起来也毫不费力。我喜欢那种慢慢翻阅的感觉,指尖划过纸面,仿佛能触摸到历史的纹理。特别是那些配图,虽然我还没有深入阅读具体内容,但从露出的插页来看,无论是版画还是摹本,都看得出选材的用心良苦,绝非市面上那些粗制滥造的普及读物可比。这让我对即将展开的阅读之旅充满了敬意,感觉自己手里捧着的不是一本书,而是一段流淌的时光,散发着古典的雅致和匠人的坚持。这种对实体书载体的极致尊重,在新媒体时代显得尤为可贵,让人不禁想要为它寻觅一个妥帖的书架位置,让它在阳光下静静地发光。

评分这本书的整体气韵非常独特,它成功地营造了一种沉静而又富有生命力的阅读氛围。我注意到它的内容组织似乎不完全是僵硬的字典式排列,而是有内在的逻辑串联,仿佛在引导读者进行一次主题式的探索。这种编排方式极大地激发了我的好奇心,让我忍不住从一个词条跳跃到另一个相关的领域,形成了一张相互关联的知识网络。例如,当你查阅某位作家的生平片段时,往往会顺藤摸瓜地发现他所处时代的美学风尚,以及他与同时代其他艺术门类的关联。这种“发现式”的学习过程,远比枯燥的线性阅读更具吸引力。它鼓励我们不要孤立地看待每一个条目,而是将其置于宏大的历史文化背景下进行审视,让人在不知不觉中拓宽了知识的边界,体验到了跨学科思考的乐趣。

评分五十年代,笔者把费了很长时间才编成的《全元散曲》整理后由北京中华书局出版了。书中对每首小令或套数都作了校勘,详记见于各书的同一篇作品在文字上的异同。笔者编刊了这部书,对于鉴赏和研究元散曲的同志,有些方便。 。

评分EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

评分《血战一江山(精)》描写建国之初,我军陆、海、空诸兵种联合作战,一举解放由国民党余部盘踞的一江山岛的故事。 作品以中国人民解放军浙江前线部队某团为主线,把波澜壮阔、气魄雄伟的战斗画面生动地展现在读者面前,而且还塑造了团长章雪松、师侦察科长雷震霖、突击连连长赵昆等一些有血有肉的英雄。《血战一江山(精)》描写建国之初,我军陆、海、空诸兵种联合作战,一举解放由国民党余部盘踞的一江山岛的故事。 作品以中国人民解放军浙江前线部队某团为主线,把波澜壮阔、气魄雄伟的战斗画面生动地展现在读者面前,而且还塑造了团长章雪松、师侦察科长雷震霖、突击连连长赵昆等一些有血有肉的英雄。《血战一江山(精)》描写建国之初,我军陆、海、空诸兵种联合作战,一举解放由国民党余部盘踞的一江山岛的故事。 作品以中国人民解放军浙江前线部队某团为主线,把波澜壮阔、气魄雄伟的战斗画面生动地展现在读者面前,而且还塑造了团长章雪松、师侦察科长雷震霖、突击连连长赵昆等一些有血有肉的英雄。《血战一江山(精)》描写建国之初,我军陆、海、空诸兵种联合作战,一举解放由国民党余部盘踞的一江山岛的故事。 作品以中国人民解放军浙江前线部队某团为主线,把波澜壮阔、气魄雄伟的战斗画面生动地展现在读者面前,而且还塑造了团长章雪松、师侦察科长雷震霖、突击连连长赵昆等一些有血有肉的英雄。《血战一江山(精)》描写建国之初,我军陆、海、空诸兵种联合作战,一举解放由国民党余部盘踞的一江山岛的故事。 作品以中国人民解放军浙江前线部队某团为主线,把波澜壮阔、气魄雄伟的战斗画面生动地展现在读者面前,而且还塑造了团长章雪松、师侦察科长雷震霖、突击连连长赵昆等一些有血有肉的英雄。《血战一江山(精)》描写建国之初,我军陆、海、空诸兵种联合作战,一举解放由国民党余部盘踞的一江山岛的故事。 作品以中国人民解放军浙江前线部队某团为主线,把波澜壮阔、气魄雄伟的战斗画面生动地展现在读者面前,而且还塑造了团长章雪松、师侦察科长雷震霖、突击连连长赵昆等一些有血有肉的英雄。

评分不错的,快递也很快。

评分这套书的用纸以及装祯都是不错的,彩色印刷,图文并茂!让人有眼前一亮,全新的感觉。增加了阅读的兴趣与乐趣。只是我感觉原文的文字与注释的文字大小字体的变化以及颜色的变化还不够醒目,没有很好的突出原文!但能拥有这样的元曲书来收藏已经不错了,赞一个!

评分书质量不错,书盒有点脏

评分货真价实,赶上活动很划算

评分和元曲一起买的,这套书一共4套,可惜京东自营没有唐诗的,收藏阅读都非常棒,印刷好,活动价入手非常划算,包装完好,下雨天的,京东小哥辛苦了

评分一般读者对元散曲的鉴赏和研究,注意得比对元杂剧为早。元人编的散曲总集,现存者有四种:即《阳春白雪》《太平乐府》《乐府新声》《乐府群玉》。在清代末年徐乃昌刻《随庵丛书》,已经把《阳春白雪》收入。而且丛书的编者,还用此版另外刷印了大、小两种开本的单行本《阳春白雪》,其版本在版心之外所留的天地空白很大,版面非常考究。后来1923年《太平乐府》也有木版精印本(四册)。刊印者武进陶珙。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![牛津通识读本:卡夫卡是谁 [A Very Short Introduction:Kafka] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11220864/rBEQYVGHIuYIAAAAAAveq0Gn-fcAAAY8QLuKAgAC97D761.jpg)

![七彩童书坊:尼尔斯骑鹅旅行记(珍藏版 中国孩子最喜爱的珍藏读本) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11492714/53b66c64Nbf24bbb7.jpg)

![世界儿童文学精选:福尔摩斯探案集(拼音美绘本) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11570640/55828047N84d8b308.jpg)

![麦克米伦 不老泉文库 28 寻找贝拉 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11670543/5525e878N1b29db24.jpg)

![最美莎翁经典剧作集(精装全10册) [Most Beautiful Selections of Shakespeare's Plays] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11932132/57317157N2980f1d1.jpg)

![夏洛书屋第四辑:魔女莫蒂 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11938654/57972a00Ndf1a8771.jpg)

![长青藤国际大奖小说:屋顶上的索菲(卡内基儿童文学奖提名奖) [9-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12014739/5850f334N55afb198.jpg)