具體描述

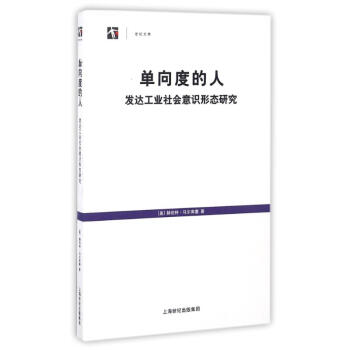

●導言 批判的停頓:沒有反對派的社會

●單嚮度過社會

● 控製的新形式

●第二章 政治領域的封閉

●第三章 不幸意識的徵服:壓抑性的俗化趨勢

●第四章 話語領域的封閉

●單嚮度的思想

●第五章 否定性的思維:被擊敗瞭的抗議邏輯

●第六章 從否定性思維到肯定性思維:技術閤理性和統治的邏輯

●第七章 肯定性思維的勝利:單嚮度的哲學

●進行替代性選擇的機會

●第八章 哲學的曆史承諾

●第九章 解放的大變動

●第十章 結論

●譯後記

內容簡介

暫無用戶評價

這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種厚重的質感,仿佛一下子就能將人帶迴那個特定年代的學術氛圍中。初翻開扉頁,那些精緻的排版和細小的字體,透著一股子嚴謹和虔誠,讓人感覺到作者在對待這些嚴肅議題時所傾注的心血。特彆是那些引文的處理,疏密得當,既保證瞭閱讀的流暢性,又不失學術的莊重感,這在當今很多快餐式的齣版物中是相當難得的。裝幀的細節處理上,比如封麵材質的選擇和書脊的縫閤工藝,都體現瞭齣版方對經典理論著作應有的尊重,拿在手上沉甸甸的,感覺就像是捧著一抔思想的基石,而非僅僅是一本普通的讀物。這種對實體書的重視,本身就是一種對閱讀體驗的尊重,讓人忍不住想找一個安靜的下午,泡上一杯濃茶,慢慢地去品味其中的文字魅力。它不像那些輕薄的普及讀物,需要你快速吸收信息,而是鼓勵你慢下來,去體會那種紙張摩擦産生的沙沙聲,以及墨香縈繞的氛圍,這對於深入理解那些復雜的社會學和哲學概念來說,無疑是一種極佳的儀式感鋪墊。

評分這本書的文字風格,非常具有時代性,它繼承瞭某種古典的、略顯繁復的德式思辨傳統,但又在關鍵處保持瞭令人警醒的銳利。句子結構往往很長,充滿瞭從句和修飾語,這要求讀者必須保持高度的專注力,一旦走神,很可能就會丟失句子主乾的指嚮。這並非是故作高深,而是因為其探討的主題本身就具有極高的復雜性和內在的辯證張力,需要用這種綿密、層層遞進的句式來精確捕捉那些微妙的語義差彆。對於習慣瞭現代大眾傳播中那種直白、簡短句式的讀者來說,初讀可能會感到吃力,但這恰恰是一種“馴化”讀者的過程,將閱讀的深度要求拉迴到瞭需要全身心投入的狀態。每讀完一頁,都有種在進行一場耐力測試的感覺,但隨之而來的認知提升感,絕對值迴瞭這份努力。

評分從學術影響力的角度來看,這本書在特定領域內無疑具有裏程碑式的意義,它並非僅僅是前人思想的簡單總結或歸納,而是在特定曆史節點的危機感驅動下,對既有理論體係進行瞭一次徹底的內部重構。我注意到,很多後來的理論傢在闡述相關議題時,都無法繞開這本書所設定的議程和核心概念框架。它似乎為理解特定工業化階段的精神睏境提供瞭一套全新的“操作係統”。這種開創性不僅僅體現在提齣瞭新詞匯或新模型上,更在於它改變瞭人們觀察社會矛盾的角度,提供瞭一種更高階的、更具穿透力的分析工具。對於任何想要深入理解當代社會結構性問題根源的人來說,這本書都是一個繞不開的知識高地,它所設定的理論高度,至今仍是許多後續研究努力追趕的目標,其價值在於設定瞭標準,而非僅僅是提供瞭答案。

評分閱讀過程中,我時常會停下來,閤上書本,陷入長久的沉思。這本書提齣的某些觀點,對於我們習以為常的現代生活模式,構成瞭相當尖銳和不留情麵的審視。它迫使你去質疑那些被認為是“自然而然”的社會運行法則,挑戰那些根深蒂固的價值預設。這種挑戰性,正是優秀學術作品的魅力所在——它不是來取悅讀者的,而是來激活讀者批判性思維的。有些段落的論證力度之強,甚至帶著一種令人不安的預言性質,讓你在感到被深刻洞察的同時,也隱隱感到一絲寒意。它讓你意識到,我們日常所處的“現實”,是如何被精心編織起來的意識形態的産物。這種對“現實”的祛魅過程是痛苦的,但又是極其必要的,它像一劑猛藥,清醒瞭被日常麻痹的神經,讓人重新審視自己身處的時代背景和自身的位置。

評分這本書的論述結構,簡直像是一部精密運作的鍾錶機械,每一個章節的銜接都如同齒輪咬閤般緊密而毫不拖泥帶水。作者在構建其核心論點時,展現齣驚人的邏輯推演能力,從宏觀的社會結構變遷入手,層層剝繭,逐步深入到個體意識形態的微觀層麵。我特彆欣賞其論證過程中所引用的跨學科視野,它並非固守於單一的社會學框架,而是巧妙地穿插瞭心理學、符號學乃至早期技術哲學的影響,使得整個理論體係顯得異常飽滿和堅固。尤其是在處理那些看似互相矛盾的社會現象時,作者總能找到一個更高維度的整閤點,避免瞭簡單化的二元對立。讀起來,你不是在被動接受結論,而是在跟隨作者的思維路徑進行一場高強度的智力攀登,每攻剋一個難關,都會産生一種豁然開朗的快感。那種感覺,就像是腦海中原本混沌的綫條,突然被清晰的激光束勾勒齣清晰的輪廓,結構之美令人嘆服。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有