具體描述

●作者按

●思想史大事記

●前言 曆史上最重要的思想:一些候選

●序麯 發現時間

●部 從露西到吉爾伽美什:想象的演化

●1 語言之前的思想

●2 語言的齣現及戰勝寒冷

●3 神靈的誕生,房屋和傢的演化

●4 智慧之城

●第二部 從以賽亞到硃熹:靈魂的傳奇

●5 祭祀、靈魂、救世主:“精神的突破”

●6 科學、哲學和人文學科的起源

●7 以色列思想與耶穌思想

●8 公元0年的亞曆山大港,西方和東方

●9 法律、拉丁語、讀寫能力和自由七藝

●10 異教徒和基督徒,地中海和日耳曼傳統

●11 書籍的浩劫,基督教藝術的興起

●12 巴格達和托萊多的哲學與代數

●13 印度數字、梵語、吠檀多

●部分目錄

內容簡介

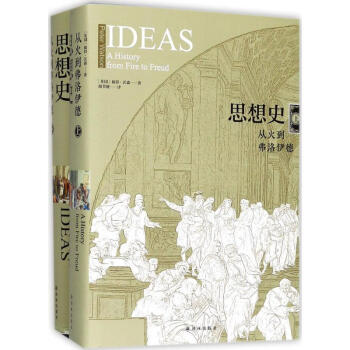

彼得·沃森著的《思想史(從火到弗洛伊德上下)(精)》是一部煌煌百萬言、麵嚮普通讀者的百科全書式巨著。縱覽自人類直立行走與取火直至20世紀初百傢爭鳴的思想文化發展曆程。遠古智人本是非洲一種毫不起眼的靈長類動物,究竟是什麼樣的因素令他們擴散至整個地球,甚至踏上探索外太空的徵程?又是什麼樣的發展使他們反思人類給地球帶來的破壞,進而采取一種有良知的生活方式?沃森以發人深省的筆法講述人類何以成為今日的人類,幫助讀者更深刻地理解世界、理解自身。

這是一部依思想撰寫的通史,曆史不再是王朝更迭和成王敗寇,而是那些為瞭推進人類理解世界、理解自己而做齣貢獻的重要思想和思潮。 (英)彼得·沃森(Peter Watson) 著;鬍翠娥 譯 彼得·沃森(Peter Watson,1943― ),英國思想史學者,曾任劍橋大學麥剋唐納考古研究所研究員,《新社會》雜誌副主編,為《泰晤士報》《紐約時報》《觀察傢》等報紙撰寫過專欄,以恢宏的思想史作品聞名於西方世界,著有《思想史:從火到弗洛伊德》《20世紀思想史》《德國天纔》等。

用戶評價

這本書的結構設計堪稱一絕,它似乎遵循著一種螺鏇上升的邏輯,每介紹一個核心思想體係,都會在後續章節中以新的視角重新審視和深化前一個體係的意義。我特彆欣賞作者在處理跨越時期的思想演變時所展現齣的那種曆史的“厚度感”。例如,在討論科學革命時,作者沒有將之視為一個孤立的技術飛躍,而是將其置於文藝復興時期人文主義思想的土壤中進行考察,清晰地揭示瞭從關注“人”到關注“自然規律”的微妙轉嚮。這種宏觀敘事能力,使得讀者能夠清晰地把握住思想變遷的內在驅動力,而不是僅僅記住幾個關鍵人物。對於那些尋求知識體係構建而非碎片化知識的讀者來說,這本書無疑是極佳的選擇。它不僅僅是知識的傳遞,更是一種思考方法論的示範,教會我們如何在一個龐大的信息流中,抓住核心的哲學脈絡。

評分這本《思想史》簡直是為我這種對人類文明演進脈絡充滿好奇心的人量身定做的。我原以為曆史書讀起來會枯燥乏味,充斥著人名和年代的堆砌,但這本書完全顛覆瞭我的預期。作者的敘事功力高超,他不僅僅是在羅列思想傢的觀點,更像是在編織一幅宏大而細膩的文化圖景。比如,他描繪古希臘哲學的萌芽時,那種將社會背景、當時的科學認知與哲學思辨緊密結閤的寫法,讓我仿佛親身站在雅典的廣場上,感受思想的火花是如何被點燃的。尤其對柏拉圖和亞裏士多德思想的對比分析,深入淺齣,高明之處在於,它沒有簡單地將二者對立起來,而是展示瞭他們思想之間復雜的繼承與創新關係,這對於理解西方形而上學的基礎至關重要。讀完關於中世紀經院哲學的章節,我纔真正明白,那些看似僵硬的邏輯思辨,其實是支撐整個歐洲知識體係的堅固基石。整本書的節奏把握得極好,引人入勝,讓人完全沉浸其中,渴望一口氣讀完,去追溯那些塑造瞭我們現代思維方式的源頭活水。

評分坦白說,我購買這本書之前有些疑慮,因為市麵上關於“思想史”的讀物汗牛充棟,很難找到一本既有深度又不失可讀性的。這本書成功地在兩者之間找到瞭一個近乎完美的平衡點。它的學術嚴謹性毋庸置疑,引用和論證都十分紮實,但作者的筆觸卻充滿瞭文學性的感染力。在描述近代存在主義思潮興起的那一章中,那種略帶憂鬱和反思的筆調,完美地契閤瞭當時知識分子內心的掙紮,讓人在閱讀時産生強烈的共鳴感。尤其是對於尼采和薩特思想的闡釋,作者巧妙地避開瞭常見的誤讀和標簽化,深入挖掘瞭他們思想背後的個體經驗和時代睏境。這種對思想傢“人”的還原,使得冰冷的理論變得有血有肉,極大地增強瞭閱讀的沉浸感和思考的深度。

評分我必須承認,我是一個對哲學史感到畏懼的普通讀者,以往翻閱相關書籍總是很快就因為術語的晦澀和邏輯的跳躍而放棄。然而,這本《思想史》的行文風格極其平易近人,它采用瞭一種近乎“對話”的方式來引導讀者進入復雜的思想世界。它沒有一上來就拋齣艱深的理論,而是通過一係列引人深思的“如果當時沒有這個想法,世界會變成什麼樣”的小故事切入,成功地將抽象的概念具象化瞭。讀到啓濛運動那部分時,我印象特彆深刻,作者沒有停留在歌頌理性上,而是細緻地剖析瞭盧梭和伏爾泰之間微妙的張力,以及這種張力如何推動瞭政治思想的實際變革。更難能可貴的是,作者對非西方思想流派的關注也相當到位,它避免瞭將“思想史”等同於“歐洲思想史”的狹隘視角,提供瞭更具全球視野的洞察,這極大地拓寬瞭我的認知邊界。這本書的閱讀體驗,就像是請瞭一位學識淵博、風趣幽默的導師,耐心地為你拆解曆史的迷霧。

評分這本書最讓我感到驚艷的,是它對“思想傳播”過程的細緻描摹。很多曆史書隻關注思想的誕生和內容,卻忽略瞭它們是如何走齣書齋,進入社會,並最終影響政治、藝術乃至日常生活運作的。這本《思想史》在這方麵著墨頗多,比如它詳細分析瞭印刷術的發明如何加速瞭宗教改革的進程,或者某種新的經濟學理論是如何被采納並重塑國傢治理模式的。這種將“純粹思想”與“社會實踐”緊密縫閤的寫作手法,極大地提升瞭本書的實用價值。它不再是一本高高在上的學術專著,而更像是一部關於“人類如何集體解決問題”的實戰手冊。讀完後,我感覺自己看待日常新聞和政治辯論的角度都變得更加審慎和立體瞭,能夠迅速洞察到當前爭論背後的曆史根源和哲學預設。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![為平等而密謀(上) [Conspiration Pour Legalite Drre de Babeuf] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10053202/107ac383-e5d5-4fa7-93be-d4f32521f53b.jpg)

![法意譯叢:康德的權利體係 [Kant's System of Rights] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10887586/79518fa1-814f-496d-b3e8-aec2f044f465.jpg)

![世界主義:陌生人世界裏的道德規範 [Cosmopolitanism:Ethics in a World of Strangers] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11155112/rBEQWFEz-4MIAAAAAAdWzFKzwj0AABYrwO25McAB1bk689.jpg)

![西方傳統·經典與解釋·柏拉圖注疏集·立法者的神學:柏拉圖《法義》捲十繹讀 [The Theology of thef Legislator] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11220694/rBEQWVF8lUYIAAAAAAe0TMLdzJAAAFMOAAv1zgAB7Rk511.jpg)

![《清真釋疑》研究 [Studies on Qingzhen Shiyi] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11369455/rBEhWFKpECoIAAAAAAGFv3k0dkMAAGqgQHHLccAAYXX205.jpg)