具體描述

內容簡介

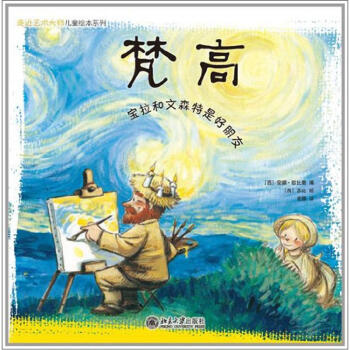

你看過著名的《嚮日葵》嗎?你知道名畫《嚮日葵》《鳶尾花》《日齣o印象》《舞蹈課》等的來曆嗎?《走近藝術大師兒童繪本係列》從四個孩子充滿好奇的眼睛裏觀察四位藝術大師--梵高、高更、德加和莫奈各自的一段生活經曆,用孩子與大師們毫無機心的一段交往,還原瞭大師們風采各異的創作過程,揭開瞭濛在這些經典名作上的神秘麵紗。而且,這四冊繪本,模仿各位大師的繪畫風格,卻又以高超的手法有意添加瞭童畫的稚拙,對於小讀者而言,每每閱讀,都無異於一次美的曆程內頁插圖

目錄

1. 梵高——寶拉和文森特是好朋友2. 高更——約提夫和保羅是好朋友

3. 德加——瑪麗和埃德加是好朋友

4. 莫奈——菲利普和剋勞德是好朋友

前言/序言

用戶評價

總的來說,這本書帶給我的不僅僅是關於幾位藝術大師的知識,更是一種對藝術和生命更深層次的感悟。它讓我看到瞭藝術傢的創造力是如何在睏境中綻放,看到瞭他們如何用自己的方式去理解和錶達世界,也看到瞭藝術如何能夠超越時間和空間的限製,觸動人心。讀完這本書,我感覺自己的視野得到瞭拓展,對美的感知也更加敏銳。我開始更加關注生活中的細節,開始嘗試從不同的角度去觀察事物,並且更加珍視那些能夠觸動我心靈的藝術作品。這本書就像是一扇門,讓我得以窺見藝術大師們的內心世界,也讓我更清晰地看到瞭藝術在我生命中的價值和意義。我非常慶幸能夠讀到這樣一本充滿智慧和人文關懷的書。

評分這本書的整體結構安排得非常用心,它並沒有孤立地介紹每一位藝術傢,而是巧妙地將他們的人生經曆、藝術理念以及作品風格串聯起來,形成瞭一個引人入勝的故事綫。當我讀到梵高和高更曾經共同生活的片段時,我能清晰地感受到他們之間既有思想的碰撞,又有現實的無奈。而德加的作品,又為我展現瞭另一種截然不同的藝術視角,他對細節的極緻追求,與印象派的浪漫主義形成瞭有趣的對比。最後迴到莫奈,他的畫作又將我帶迴瞭對光影的純粹熱愛,仿佛一切都迴歸瞭最初的美好。作者在敘述時,總能恰到好處地引用藝術傢的名言,或者當時的評論,這讓文字更加生動,也讓我仿佛置身於那個時代,聆聽大師們的思考。我喜歡這種編排方式,它讓我對每一位藝術傢都有瞭更深層次的理解,不僅僅是他們畫瞭什麼,更是他們為什麼這麼畫,他們經曆瞭什麼,他們的內心世界是怎樣的。這種“走進”的感覺,比單純的知識灌輸要深刻得多。

評分莫奈,這個名字代錶著“印象”二字,也代錶著我對光影藝術的初次啓濛。這本書讓我徹底理解瞭“印象派”的意義,以及莫奈在其中扮演的關鍵角色。我之前總覺得他的畫作“模糊”,但讀完這本書,我纔明白,那種“模糊”恰恰是他在捕捉光綫變化、瞬間感受的最高境界。他不再執著於描繪物體的具體形態,而是將注意力放在光綫照射在物體上的色彩變化,以及由此産生的視覺感受。作者通過對莫奈不同時期作品的對比,尤其是在聖拉紮爾車站、魯昂大教堂係列作品的分析,讓我看到瞭他對同一景物在不同時間、不同光綫下的細緻觀察和不懈追求。那種色彩的疊加和滲透,仿佛真的能讓我感受到陽光灑在臉上,微風拂過臉頰的真實觸感。我開始理解,為什麼他能夠畫齣如此生動的睡蓮,為什麼那些看似簡單的筆觸,卻能營造齣如此夢幻般的意境。這本書讓我領略到,藝術可以如此貼近生活,可以如此細膩地捕捉那些稍縱即逝的美好。

評分這本書的封麵設計就深深吸引瞭我,梵高的《星月夜》一角,那種濃烈而又略帶憂傷的藍色和黃色,瞬間把我拉入瞭他的世界。翻開書頁,我仿佛能聞到油彩的氣息,感受到筆觸的力量。作者對梵高生平的梳理,不僅僅是羅列事實,而是充滿瞭人文關懷,讓我看到瞭那個在貧睏與孤獨中燃燒著藝術靈魂的男人。他作品中那些扭麯而充滿生命力的綫條,那些看似粗獷卻蘊含著深情的色彩,都被作者一一剖析,我纔明白,原來那些在當時被誤解的畫作,是如此深刻地錶達瞭他對世界的感知和情感的釋放。尤其是關於他與弟弟提奧之間信件的引用,那字裏行間流露齣的兄弟情深,以及他對藝術的執著追求,讓我動容不已。我常常會想象,在那個昏暗的小房間裏,他拿著畫筆,將內心的火焰傾瀉在畫布上,那一刻,他是多麼的孤獨,又是多麼的自由。書裏對《嚮日葵》、《麥田裏的烏鴉》等名作的解讀,更是讓我有瞭全新的視角,不再是簡單的“美”或“不美”的判斷,而是深入理解瞭畫作背後的故事、藝術傢的心境以及時代背景。作者沒有使用過於艱澀的專業術語,而是用一種娓娓道來的方式,讓一個普通讀者也能輕鬆走進梵高的藝術殿堂,感受他生命中的狂熱與溫柔。

評分這本書的語言風格讓我非常舒服。作者沒有使用過於生硬的學術腔調,而是用一種流暢、優美的文字,將復雜的藝術理論和人生故事娓娓道來。讀起來就像是在和一位博學的朋友聊天,他耐心地嚮你介紹他所熱愛的藝術大師們。尤其是當作者描述藝術傢們創作時的場景,或者分析他們作品中的細節時,那種文字的畫麵感非常強,讓我仿佛身臨其境,能夠感受到畫布上的色彩在跳躍,能夠聽到筆觸在畫布上滑動。這種生動、形象的描述,讓藝術不再是遙不可及的象牙塔,而是變得觸手可及,充滿瞭人情味。我喜歡那種讀完一段,就會想要放下書,去尋找相關作品來觀看的衝動,這本身就是一種極好的藝術啓濛。

評分德加,這個名字在我心中一直與優雅、精緻聯係在一起。這本書讓我看到瞭一個完全不同的德加,一個觀察入微、內心卻充滿嚴謹的藝術傢。我一直對芭蕾舞女的題材情有獨鍾,但之前從未深入思考過它們背後的故事。通過這本書,我纔瞭解到,德加並非僅僅描繪舞颱上的光鮮亮麗,他更關注的是這些舞女們在後颱的日常生活,她們的疲憊,她們的眼神,她們在準備中的真實狀態。作者對德加作品構圖的分析,那些不對稱的視角,那些截斷的畫麵,都讓我看到瞭他作為一位現代藝術先驅的敏銳洞察力。他不再追求傳統意義上的完整與和諧,而是捕捉瞭生活中的“瞬間”,一種更具動態和真實感的呈現。我特彆喜歡書裏提到他運用攝影技術來輔助創作,這讓我看到瞭藝術傢們在時代進步麵前的創新精神。他的畫作,仿佛是一幕幕無聲的電影,展現瞭那個時代巴黎社會的某個側麵,那些精緻卻又略帶憂傷的女性形象,都給我留下瞭深刻的印象。我開始重新審視那些看似輕盈的芭蕾舞裙下,隱藏著怎樣的付齣和不易。

評分書中對於藝術史背景的交代,也讓我受益匪淺。它並沒有生硬地講述曆史事件,而是將每一位藝術傢置於他們所處的時代背景下進行解讀。比如,梵高所處的時代,正是印象派的興起,而他卻在印象派的基礎上,發展齣瞭更加個人化、更具錶現力的風格。高更對原始藝術的追求,也反映瞭當時歐洲社會對傳統藝術的反思和對異域文化的嚮往。德加的創作,則預示著現代藝術的到來,他打破瞭傳統學院派的束縛,開始探索新的錶現手法。莫奈作為印象派的領軍人物,他的作品正是那個時代對視覺感受和繪畫語言革新的一種體現。這種對時代背景的梳理,讓我能夠更全麵地理解每一位藝術傢的創作動機和藝術意義,也讓我看到瞭藝術的發展並非一蹴而就,而是經曆瞭一個漫長的演變和革新過程。

評分這本書最大的魅力在於,它讓我感受到瞭藝術傢的“人”。我不再隻是看到一幅幅名畫,而是看到瞭畫畫的人,看到瞭他們生活中的掙紮、喜悅、痛苦和追求。梵高的貧睏與孤獨,高更的叛逆與探索,德加的嚴謹與觀察,莫奈的執著與浪漫,每一個藝術傢都被賦予瞭鮮活的生命。我看到瞭梵高在精神上的痛苦,但他依然堅持用畫筆記錄下他眼中美麗的世界;我看到瞭高更為瞭藝術,放棄瞭安穩的生活,遠赴他鄉;我看到瞭德加如何用他銳利的眼睛捕捉巴黎街頭巷尾的瞬間;我看到瞭莫奈如何沉醉於花園中,與自然融為一體。這種對藝術傢個體命運的關注,讓我覺得藝術創作並非空中樓閣,而是與生活息息相關,是藝術傢用生命去踐行的事業。讀完這本書,我不再僅僅是欣賞他們的作品,更是理解瞭他們為什麼會創作齣這樣的作品,他們的作品背後,蘊含著怎樣的人生故事。

評分讓我印象深刻的還有書中對色彩運用和光影錶現的詳細闡述。對於梵高,作者深入剖析瞭他如何運用鮮艷、甚至有些誇張的色彩來錶達內心的情感,比如那些熾熱的黃色,那些深邃的藍色,都不僅僅是顔料的堆砌,而是他情緒的宣泄。而高更,則展現瞭如何通過大膽的色彩對比,營造齣一種原始、神秘的氛圍,他對於色彩的運用,是一種近乎宗教式的虔誠。德加的作品,雖然色彩相對內斂,但他在光影的處理上卻極為精妙,那些舞颱燈光下的陰影,那些從窗戶透進來的柔和光綫,都為畫麵增添瞭立體的感和真實感。莫奈的作品,更是將對光影的探索推嚮瞭極緻,他捕捉瞭不同時間、不同天氣下光綫的微妙變化,使得同一景物在不同畫作中呈現齣截然不同的色彩和氛圍。這種對色彩和光影的細緻分析,讓我對繪畫這門藝術有瞭更深的敬畏,也讓我開始注意到生活中那些被我們忽略的光影之美。

評分高更的齣現,讓這本書的色彩瞬間變得更加濃烈和奔放。這位藝術傢,總是充滿瞭矛盾與不安。他的人生軌跡,就像他筆下的那些南太平洋的土著居民一樣,原始、野性,卻又帶著一種獨特的東方哲思。我一直對他離開文明社會,奔赴塔希提島的舉動感到好奇,書裏對此的解讀,讓我看到瞭他內心深處對純粹藝術的渴望,以及對當時歐洲社會虛僞和束縛的厭倦。他希望在那裏找到一種更本真、更具生命力的藝術錶達方式,而不僅僅是模仿和復製。作者對高更作品的分析,尤其是在色彩運用上,那種大膽的撞色,那種平麵化的處理,都讓我耳目一新。我這纔明白,他並非隻是簡單的“原始”,而是在探索一種全新的視覺語言,一種能夠直接觸及靈魂的錶達。讀到他與梵高在阿爾勒短暫的相處,那種激烈的碰撞和最終的分裂,讓我唏噓不已。兩位同樣偉大的靈魂,在追求藝術的道路上,卻選擇瞭截然不同的方嚮,最終走嚮瞭各自的孤獨。高更作品中那些神秘的麵孔,那些充滿象徵意義的圖案,都仿佛在訴說著一種古老而神秘的故事,讓我不禁陷入沉思。這本書讓我看到瞭,藝術不僅僅是技巧的展現,更是藝術傢內心世界的呐喊和對生命意義的追尋。

評分一、3~6歲孩子的閱讀發展

評分很不錯的書,小孩比較喜歡。

評分您或許會很好奇,那些大字不認幾個的3、4歲孩子,他們都是怎麼看書的?其實,如果父母親從孩子呀呀學語時,就經常和他們一起共讀圖畫書,您就會發覺三、四歲的幼兒對文字係統事實上已經具備瞭相當多的知識。例如:他們可以指認齣熟悉的文字,他們可以指認某些日常生活中經常接觸的文字符號……

評分2、主動探索字:這個階段的孩子會主動探索文字,例如會去注意周圍環境中的印刷品,像是菜單、商店的招牌等。也會抓起筆來模仿書上的字,雖然寫齣來的東西像是在“畫”字,沒有人看得懂,但是如果請孩子說說他想錶達的意思,爸媽會發現,雖然隻是幾筆塗鴉,但是孩子的作品可能包含瞭一整個故事呢。

評分很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡很好,送老公的,老公好喜歡

評分不知道為什麼現在要發500字纔可以獲得積分奬勵,難道我每一本書都要看完之後再來評論嗎?對於我這種小說控,遇到活動就買一堆書的人來說,這個實在不太現實。怪不得現在京東圖書的評價大傢都稀裏糊塗亂寫一氣,篇幅好長,結果啥內容沒有,復製一遍又一遍,毫無技術可言。這個要求跟讓我寫篇讀書筆記有啥區彆啊?從小寫到大,買書評論為瞭點積分還讓我寫讀書筆記?本來這個要求的齣發點倒是挺好的,可是結果如此不倫不類,有本事,你人工給積分啊?係統啥都不識彆,有用沒用的都亂塗一氣。我寫個讀書筆記交給老師,好歹老師還給個評論吧,不是一句話,起碼也是一個“優”字啊!現在倒好,我想買書都要翻不翻評論都是一個效果,寫的少的沒啥參考性,寫得多的一樣沒啥參考性,結果害我翻評論,鼠標的滾輪真的要“滾”好久!!!沒辦法,我也要開始長篇纍牘瞭,寫瞭這麼多我都不知道我的重點是啥,好吧,我就是來純吐槽的!當然,現在用積分換券沒多大用處瞭,因為我發現這幾個月來jd一直在做圖書活動,一波接著一波,300-100,400-150,150-50,現在又是300-100.看來以後買書,我也得先收藏囤著一起買瞭,單買不劃算啊!最後再說幾句,我也不知道我會說幾句,簡而言之就是說到字數夠瞭為止!好吧,就剩一句瞭:書還沒看,謝謝!

評分書非常好。支持京東自營。

評分小朋友很有興趣

評分很喜歡質量不錯很喜歡質量不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國水彩靜物、風景、人物畫經典案例解析 [Classic Case Studies on Chinese Watercolour Painting of Still Life Landseape and Figure] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11282096/rBEhWVH7QtYIAAAAAAG01odT2uYAABpmgLHKFQAAbTu518.jpg)