具体描述

内容简介

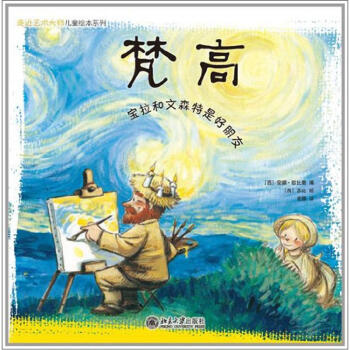

你看过著名的《向日葵》吗?你知道名画《向日葵》《鸢尾花》《日出o印象》《舞蹈课》等的来历吗?《走近艺术大师儿童绘本系列》从四个孩子充满好奇的眼睛里观察四位艺术大师--梵高、高更、德加和莫奈各自的一段生活经历,用孩子与大师们毫无机心的一段交往,还原了大师们风采各异的创作过程,揭开了蒙在这些经典名作上的神秘面纱。而且,这四册绘本,模仿各位大师的绘画风格,却又以高超的手法有意添加了童画的稚拙,对于小读者而言,每每阅读,都无异于一次美的历程内页插图

目录

1. 梵高——宝拉和文森特是好朋友2. 高更——约提夫和保罗是好朋友

3. 德加——玛丽和埃德加是好朋友

4. 莫奈——菲利普和克劳德是好朋友

前言/序言

用户评价

这本书最大的魅力在于,它让我感受到了艺术家的“人”。我不再只是看到一幅幅名画,而是看到了画画的人,看到了他们生活中的挣扎、喜悦、痛苦和追求。梵高的贫困与孤独,高更的叛逆与探索,德加的严谨与观察,莫奈的执着与浪漫,每一个艺术家都被赋予了鲜活的生命。我看到了梵高在精神上的痛苦,但他依然坚持用画笔记录下他眼中美丽的世界;我看到了高更为了艺术,放弃了安稳的生活,远赴他乡;我看到了德加如何用他锐利的眼睛捕捉巴黎街头巷尾的瞬间;我看到了莫奈如何沉醉于花园中,与自然融为一体。这种对艺术家个体命运的关注,让我觉得艺术创作并非空中楼阁,而是与生活息息相关,是艺术家用生命去践行的事业。读完这本书,我不再仅仅是欣赏他们的作品,更是理解了他们为什么会创作出这样的作品,他们的作品背后,蕴含着怎样的人生故事。

评分这本书的整体结构安排得非常用心,它并没有孤立地介绍每一位艺术家,而是巧妙地将他们的人生经历、艺术理念以及作品风格串联起来,形成了一个引人入胜的故事线。当我读到梵高和高更曾经共同生活的片段时,我能清晰地感受到他们之间既有思想的碰撞,又有现实的无奈。而德加的作品,又为我展现了另一种截然不同的艺术视角,他对细节的极致追求,与印象派的浪漫主义形成了有趣的对比。最后回到莫奈,他的画作又将我带回了对光影的纯粹热爱,仿佛一切都回归了最初的美好。作者在叙述时,总能恰到好处地引用艺术家的名言,或者当时的评论,这让文字更加生动,也让我仿佛置身于那个时代,聆听大师们的思考。我喜欢这种编排方式,它让我对每一位艺术家都有了更深层次的理解,不仅仅是他们画了什么,更是他们为什么这么画,他们经历了什么,他们的内心世界是怎样的。这种“走进”的感觉,比单纯的知识灌输要深刻得多。

评分书中对于艺术史背景的交代,也让我受益匪浅。它并没有生硬地讲述历史事件,而是将每一位艺术家置于他们所处的时代背景下进行解读。比如,梵高所处的时代,正是印象派的兴起,而他却在印象派的基础上,发展出了更加个人化、更具表现力的风格。高更对原始艺术的追求,也反映了当时欧洲社会对传统艺术的反思和对异域文化的向往。德加的创作,则预示着现代艺术的到来,他打破了传统学院派的束缚,开始探索新的表现手法。莫奈作为印象派的领军人物,他的作品正是那个时代对视觉感受和绘画语言革新的一种体现。这种对时代背景的梳理,让我能够更全面地理解每一位艺术家的创作动机和艺术意义,也让我看到了艺术的发展并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的演变和革新过程。

评分高更的出现,让这本书的色彩瞬间变得更加浓烈和奔放。这位艺术家,总是充满了矛盾与不安。他的人生轨迹,就像他笔下的那些南太平洋的土著居民一样,原始、野性,却又带着一种独特的东方哲思。我一直对他离开文明社会,奔赴塔希提岛的举动感到好奇,书里对此的解读,让我看到了他内心深处对纯粹艺术的渴望,以及对当时欧洲社会虚伪和束缚的厌倦。他希望在那里找到一种更本真、更具生命力的艺术表达方式,而不仅仅是模仿和复制。作者对高更作品的分析,尤其是在色彩运用上,那种大胆的撞色,那种平面化的处理,都让我耳目一新。我这才明白,他并非只是简单的“原始”,而是在探索一种全新的视觉语言,一种能够直接触及灵魂的表达。读到他与梵高在阿尔勒短暂的相处,那种激烈的碰撞和最终的分裂,让我唏嘘不已。两位同样伟大的灵魂,在追求艺术的道路上,却选择了截然不同的方向,最终走向了各自的孤独。高更作品中那些神秘的面孔,那些充满象征意义的图案,都仿佛在诉说着一种古老而神秘的故事,让我不禁陷入沉思。这本书让我看到了,艺术不仅仅是技巧的展现,更是艺术家内心世界的呐喊和对生命意义的追寻。

评分让我印象深刻的还有书中对色彩运用和光影表现的详细阐述。对于梵高,作者深入剖析了他如何运用鲜艳、甚至有些夸张的色彩来表达内心的情感,比如那些炽热的黄色,那些深邃的蓝色,都不仅仅是颜料的堆砌,而是他情绪的宣泄。而高更,则展现了如何通过大胆的色彩对比,营造出一种原始、神秘的氛围,他对于色彩的运用,是一种近乎宗教式的虔诚。德加的作品,虽然色彩相对内敛,但他在光影的处理上却极为精妙,那些舞台灯光下的阴影,那些从窗户透进来的柔和光线,都为画面增添了立体的感和真实感。莫奈的作品,更是将对光影的探索推向了极致,他捕捉了不同时间、不同天气下光线的微妙变化,使得同一景物在不同画作中呈现出截然不同的色彩和氛围。这种对色彩和光影的细致分析,让我对绘画这门艺术有了更深的敬畏,也让我开始注意到生活中那些被我们忽略的光影之美。

评分这本书的语言风格让我非常舒服。作者没有使用过于生硬的学术腔调,而是用一种流畅、优美的文字,将复杂的艺术理论和人生故事娓娓道来。读起来就像是在和一位博学的朋友聊天,他耐心地向你介绍他所热爱的艺术大师们。尤其是当作者描述艺术家们创作时的场景,或者分析他们作品中的细节时,那种文字的画面感非常强,让我仿佛身临其境,能够感受到画布上的色彩在跳跃,能够听到笔触在画布上滑动。这种生动、形象的描述,让艺术不再是遥不可及的象牙塔,而是变得触手可及,充满了人情味。我喜欢那种读完一段,就会想要放下书,去寻找相关作品来观看的冲动,这本身就是一种极好的艺术启蒙。

评分莫奈,这个名字代表着“印象”二字,也代表着我对光影艺术的初次启蒙。这本书让我彻底理解了“印象派”的意义,以及莫奈在其中扮演的关键角色。我之前总觉得他的画作“模糊”,但读完这本书,我才明白,那种“模糊”恰恰是他在捕捉光线变化、瞬间感受的最高境界。他不再执着于描绘物体的具体形态,而是将注意力放在光线照射在物体上的色彩变化,以及由此产生的视觉感受。作者通过对莫奈不同时期作品的对比,尤其是在圣拉扎尔车站、鲁昂大教堂系列作品的分析,让我看到了他对同一景物在不同时间、不同光线下的细致观察和不懈追求。那种色彩的叠加和渗透,仿佛真的能让我感受到阳光洒在脸上,微风拂过脸颊的真实触感。我开始理解,为什么他能够画出如此生动的睡莲,为什么那些看似简单的笔触,却能营造出如此梦幻般的意境。这本书让我领略到,艺术可以如此贴近生活,可以如此细腻地捕捉那些稍纵即逝的美好。

评分德加,这个名字在我心中一直与优雅、精致联系在一起。这本书让我看到了一个完全不同的德加,一个观察入微、内心却充满严谨的艺术家。我一直对芭蕾舞女的题材情有独钟,但之前从未深入思考过它们背后的故事。通过这本书,我才了解到,德加并非仅仅描绘舞台上的光鲜亮丽,他更关注的是这些舞女们在后台的日常生活,她们的疲惫,她们的眼神,她们在准备中的真实状态。作者对德加作品构图的分析,那些不对称的视角,那些截断的画面,都让我看到了他作为一位现代艺术先驱的敏锐洞察力。他不再追求传统意义上的完整与和谐,而是捕捉了生活中的“瞬间”,一种更具动态和真实感的呈现。我特别喜欢书里提到他运用摄影技术来辅助创作,这让我看到了艺术家们在时代进步面前的创新精神。他的画作,仿佛是一幕幕无声的电影,展现了那个时代巴黎社会的某个侧面,那些精致却又略带忧伤的女性形象,都给我留下了深刻的印象。我开始重新审视那些看似轻盈的芭蕾舞裙下,隐藏着怎样的付出和不易。

评分总的来说,这本书带给我的不仅仅是关于几位艺术大师的知识,更是一种对艺术和生命更深层次的感悟。它让我看到了艺术家的创造力是如何在困境中绽放,看到了他们如何用自己的方式去理解和表达世界,也看到了艺术如何能够超越时间和空间的限制,触动人心。读完这本书,我感觉自己的视野得到了拓展,对美的感知也更加敏锐。我开始更加关注生活中的细节,开始尝试从不同的角度去观察事物,并且更加珍视那些能够触动我心灵的艺术作品。这本书就像是一扇门,让我得以窥见艺术大师们的内心世界,也让我更清晰地看到了艺术在我生命中的价值和意义。我非常庆幸能够读到这样一本充满智慧和人文关怀的书。

评分这本书的封面设计就深深吸引了我,梵高的《星月夜》一角,那种浓烈而又略带忧伤的蓝色和黄色,瞬间把我拉入了他的世界。翻开书页,我仿佛能闻到油彩的气息,感受到笔触的力量。作者对梵高生平的梳理,不仅仅是罗列事实,而是充满了人文关怀,让我看到了那个在贫困与孤独中燃烧着艺术灵魂的男人。他作品中那些扭曲而充满生命力的线条,那些看似粗犷却蕴含着深情的色彩,都被作者一一剖析,我才明白,原来那些在当时被误解的画作,是如此深刻地表达了他对世界的感知和情感的释放。尤其是关于他与弟弟提奥之间信件的引用,那字里行间流露出的兄弟情深,以及他对艺术的执着追求,让我动容不已。我常常会想象,在那个昏暗的小房间里,他拿着画笔,将内心的火焰倾泻在画布上,那一刻,他是多么的孤独,又是多么的自由。书里对《向日葵》、《麦田里的乌鸦》等名作的解读,更是让我有了全新的视角,不再是简单的“美”或“不美”的判断,而是深入理解了画作背后的故事、艺术家的心境以及时代背景。作者没有使用过于艰涩的专业术语,而是用一种娓娓道来的方式,让一个普通读者也能轻松走进梵高的艺术殿堂,感受他生命中的狂热与温柔。

评分画风优美,寓教于乐,适合幼儿园孩子阅读

评分这位易激动而富于神经质的艺术家,在其短暂一生中留下大量震撼人心的杰作。他的艺术,是心灵的表现。他曾说:“作画我并不谋求准确,我要更有力地表现我自己”,他并不关注于客观物象的再现,而注重表现对事物的感受。亨利·福西隆在论述凡高时说道:“他是他时代中最热情和最抒情的画家。……对他来说,一切事物都具有表情、迫切性和吸引力。一切形式、一切面容都具有一种惊人的诗意”,“他感到大自然生命中具有一种神秘的升华,他希望将它捕捉。这一切对他意味着是一个充满狂热和甜蜜的谜,他希望他的艺术能将其吞没一切的热情传达给人类” (奥夫沙罗夫编《凡高论》上海人民美术出版社,1987年,第95页)。

评分挺好的,挺好的,挺好的,

评分很棒的儿童绘本哟~~~~~

评分很好的书,把画编程故事

评分1、鼓励孩子探索字:父母可透过一些有趣的活动来鼓励孩子对文字的探索,例如用孩子认得的字写小纸条给他、鼓励孩子指认街上常见的标示、表现出对他的文字作品的兴趣等。不过,需要特别提醒父母的是,学前阶段,培养的重点不在认字的量或书写的正确性上,更重要的应是建立孩子对阅读的兴趣及信心,让他们视自己为成功的读者。能熟悉文字的功用、喜欢表达、不排拒书本,这些才是更为重要的呢。

评分虚构一个朋友 写和大师之间故事 很特别的角度 有意思

评分很不错很棒哦

评分好。。。。。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国水彩静物、风景、人物画经典案例解析 [Classic Case Studies on Chinese Watercolour Painting of Still Life Landseape and Figure] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11282096/rBEhWVH7QtYIAAAAAAG01odT2uYAABpmgLHKFQAAbTu518.jpg)