具体描述

编辑推荐

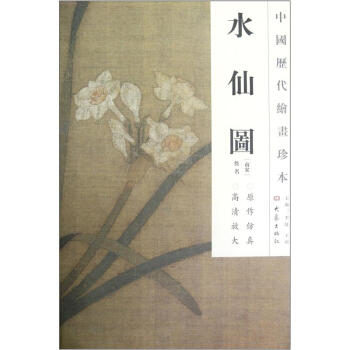

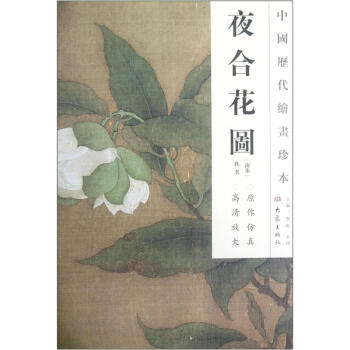

适读人群 :绘画爱好者 宋代花鸟画是我国绘画发展史上的一座高峰。当时画院和民间名家众多,表现形式多种多样,画法画风不拘一格,或双勾、或没骨、或点染、或重彩、或淡彩、或水墨、或工笔、或写意,各逞所能。存世名家珍本可谓法度大备,气完神足,对后世影响甚大。

包括一张高清放大图和一张原大复制品。即可通过原大、原色的复制品体会原作的面貌,又可通过高清放大图细致观察局部,体会原作的敷色及用笔、造型技法。

采用了散页装帧形式,是为了方便鉴赏者临摹。

其高清放大部分可用作教学挂图,作为美院或者画院的教材使用。

《中国历代绘画珍本》第一辑40种之一。

海报:

内容简介

原图尺寸:24.6*26.0cm 高清缩放:400%

《中国历代绘画珍本:水仙图》所选皆为中国历代名画,原作仿真,高清放大,或遒劲流畅,或粗细顿挫,随心流转,圆润飘逸,节奏鲜明,落笔精道,形神兼备,是学习中国画的临摹经典范本。

图中水仙花开,清新可人,叶片四展而不零乱,飘逸潇洒,并将画面分割成五部分,花蕊处于中心偏上位置,引人注目。花瓣以尖细之笔勾勒轮廓,再染白粉,花蕊以橘黄点染,设色淡雅清逸。此图着笔简洁而韵味无穷。

作者简介

佚名,南宋画家。生于庆元五年(1199),卒于景定五年(1264),一说卒于咸淳三年(1267)。字子固,号彝斋;宋宗室,为太祖十一世孙,汉族,吴兴(今浙江省湖州市)人。曾任湖州掾、转运司幕、诸暨知县、提辖左帑。工诗善文,家富收藏,擅梅、兰、竹、石,尤精白描水仙;其画多用水墨,用笔劲利流畅,淡墨微染,风格秀雅,深得文人推崇。有书法墨迹《自书诗卷》,绘画《墨兰图》、《墨水仙图》、《岁寒三友图》等传世,著《彝斋文编》4卷。

内页插图

用户评价

《中国历代绘画珍本:水仙图》给我最直观的感受,就是其“古韵悠长”。翻开这本书,仿佛穿越了时空,回到了那个白纸黑墨、刀耕火种的年代。那些画作,无论是构图还是笔墨,都带着一种天然的质朴和纯粹。我尤其喜欢其中几幅淡雅的水墨画,没有过多的色彩渲染,仅凭水墨的浓淡干湿,便勾勒出了水仙的灵魂。那飘逸的叶,那含苞待放的花,仿佛带着晨露的清新,带着画家内心的清高与孤寂。这种极简主义的艺术风格,反而更能打动人心,因为它将我们从繁杂的视觉信息中抽离出来,回归到对事物本质的探寻。我甚至能想象到,在那个静谧的夜晚,一位古人,手捧一卷水仙图,在孤灯下独自品味,那是一种何等宁静而高雅的享受。这本书,让我重新认识到了“少即是多”的艺术哲学,它教会我用一种更加纯粹的眼光去欣赏美,去感受生活。这种古朴的韵味,在如今这个信息爆炸的时代,显得尤为珍贵,它像一股清流,涤荡着我浮躁的心灵,让我重新找回那份久违的宁静与平和。

评分《中国历代绘画珍本:水仙图》给我最大的冲击,并非来自那些名家大家的赫赫大名,而是那些藏在字里行间的“细节”。本书的编排,让我有机会去窥探到那些在历史长河中,可能鲜为人知,却同样拥有着惊人艺术造诣的画师的作品。有的画作,虽未署名,但其笔法老辣,构图巧妙,意境深远,足以令我驻足良久,反复品味。这种“不拘一格降人才”的编选思路,让我觉得异常珍贵,它打破了对名气的迷信,将目光投向了艺术本身的纯粹。我尤其喜欢其中几幅描绘水仙与山石、竹石结合的作品,画家巧妙地借景抒情,通过水仙的素雅,衬托出山石的坚毅,通过竹的挺拔,映衬出水仙的清逸。这种借物喻人的手法,在中国绘画中屡见不鲜,但在这本画册中,却被演绎得淋漓尽致,充满了智慧与哲思。它让我感受到,中国传统绘画不仅仅是技法的堆砌,更是一种人生态度的表达,一种精神境界的追求。每一笔,每一画,都蕴含着画家的哲学思考,对生命、对自然、对人生的深刻理解。这本书,更像是一次深入的对话,与古代的匠人,与历史的沉淀,与艺术的灵魂进行一场跨越时空的交流。

评分初次翻开《中国历代绘画珍本:水仙图》,我内心涌起的是一种难以言喻的期待与宁静。这本画册,如同一扇穿越时空的门,将我引向了中国古代绘画艺术的深邃海洋。它不仅仅是关于水仙的图集,更是对于一种精神意境的探寻,一种东方审美的凝练。从扉页那娟秀的字体,到每一页精美的印刷,都透露出一种匠心独运的考究。我尤其喜欢其中几幅元代画家的作品,笔触中带着一股洒脱不羁的文人气息,几笔写意,便勾勒出水仙的遗世独立,那飘逸的叶,那含苞待放的花,仿佛带着晨露的清新,带着画家内心的清高与孤寂。我甚至能想象到,在那个遥远的年代,一位书生,在月光下,沐浴着静谧,心随笔动,将这亭亭玉立的水仙跃然纸上。这样的画面,不是简单的技法展示,而是生命情感的投射,是对自然最真挚的赞美。它让我重新审视了“美”的定义,不再是流于表面的绚丽,而是蕴藏在骨子里的风韵,是淡泊宁静中的无限生机。翻阅过程中,我常常会停下来,对着一幅画凝视良久,试图捕捉那逝去的时光,那画家的心境,那水仙所承载的文化符号。这种沉浸式的体验,让我觉得,这本书不仅仅是一件艺术品,更是一位沉默的良师益友,引领我在这纷繁的世界里,寻回一份内心的平和与诗意。我迫不及待地想深入了解每一幅作品的背景,每一位画家的故事,以及水仙在中国文化中那独特的地位和象征意义。

评分《中国历代绘画珍本:水仙图》让我惊喜的是,它并没有局限于“画”本身,而是将水仙的绘画,与其在中国文化中的象征意义,进行了深度融合的呈现。我注意到,书中不仅展示了不同朝代的绘画风格,还巧妙地融入了与水仙相关的诗词、典故,甚至是中国古代文人对水仙品格的解读。例如,在解读一幅宋代画作时,书中引用了“不争艳,不妖娆,只取一份清高”的诗句,这让我瞬间明白了画家想要通过水仙传达的那种高洁的品格。这种跨学科的呈现方式,让我觉得这本书不仅仅是一本绘画欣赏指南,更是一本关于中国传统文化、哲学思想的百科全书。它让我明白,在中国古代,绘画不仅仅是艺术的创作,更是一种精神的寄托,一种人生态度的表达。每一幅水仙图,都承载着画家的情感,寄托着对美好品格的向往。这本书,让我从更深层次地理解了中国传统艺术的独特魅力,它不仅仅是视觉的享受,更是精神的洗礼,让我受益匪浅。

评分《中国历代绘画珍本:水仙图》这本书,给我带来的最大感受是一种“气韵生动”的视觉盛宴。它收录的作品,无一不体现了中国绘画“以形写神”的精髓。即便是寥寥数笔,也能勾勒出水仙的亭亭玉立、遗世独立。我特别留意到书中几幅画作中的“留白”,那些恰到好处的空白,非但没有让画面显得空洞,反而让水仙的姿态更加飘逸,意境更加深远。这种“虚实相生”的艺术手法,在中国绘画中是极为重要的,它让观者有更多的想象空间,去感受那份淡淡的清香,那份悠远的意境。我甚至能从那些看似简单的墨迹中,感受到水仙在寒冬中挣扎着绽放的生命力,以及画家在描绘时所倾注的情感。每一幅画都仿佛在诉说着一个故事,一个关于坚韧、关于纯洁、关于不屈的故事。这本书,不仅仅是一本画册,更是一本关于“意境”的教科书,它教会我如何去欣赏中国绘画的内涵,如何去感受那些“画外之音”。每次翻阅,我都会被这些画作所散发出的独特韵味所吸引,仿佛置身于一个古老而宁静的世界,与那些伟大的灵魂进行着无声的交流。

评分这本书《中国历代绘画珍本:水仙图》给我最大的震撼,来自于它所呈现出的“生命的力量”。水仙,本身就象征着坚韧与不屈,而历代画家的笔触,更是将这种生命力展现得淋漓尽致。我看到,在寒冬中,水仙依然能够绽放出洁白的花朵,那是一种多么顽强的生命。本书收录的作品,有的描绘水仙在风中摇曳,叶片舒展,仿佛在与寒风搏斗;有的则描绘水仙置于案头,却依然傲然挺立,散发着淡淡的清香。这些画面,不仅仅是简单的写实,更是一种精神的象征,它传递出一种不畏艰难、坚持自我的信念。我尤其欣赏其中几幅作品,画家用浓墨重彩,表现出水仙那挺拔的身姿,那蓬勃的生命力,仿佛能感受到空气中弥漫的生命气息。这本书,不仅仅是让我欣赏艺术,更是在激励我,让我从中汲取力量,去面对生活中的挑战。它让我明白,生命的美,不仅仅在于繁华,更在于那份坚韧不拔的顽强。

评分这本《中国历代绘画珍本:水仙图》的呈现方式,实在是太别出心裁了。它没有落入俗套地按照年代或者朝代来划分,而是以一种更具艺术性的逻辑,将不同时期、不同风格的水仙画巧妙地串联起来。我注意到,有些画作虽然风格迥异,但却能在意境上产生奇妙的共鸣。比如,一幅宋代画家笔下那严谨细腻的水仙,与另一幅明代画家笔下那恣意挥洒的水仙,在表现形式上南辕北辙,但都传递出一种凌寒独自开的傲骨。这种对比与融合,恰恰展现了中国绘画艺术的丰富多样性,以及水仙作为绘画题材,在不同时代、不同画家的眼中,所能承载的无限可能性。我特别欣赏书中对细节的处理,那些植物的脉络,花瓣的纹理,水滴的晶莹,都被描绘得栩栩如生,仿佛触手可及。这不仅仅是对绘画技巧的展现,更是画家对生命细致入微的观察和热爱。每一幅画都像是一首无声的诗,一曲流动的歌,它用色彩和线条诉说着生命的坚韧与美好。这本书让我明白,艺术的魅力,不仅在于其表面的华丽,更在于其深层的内涵,在于它能够触动人心最柔软的部分,引发最深刻的思考。我感到自己仿佛置身于一个巨大的画廊,每走一步,都有一幅新的画卷在眼前展开,每幅画都给我带来全新的惊喜和感悟。

评分我一直认为,一本好的画册,不仅仅是图片的堆砌,更是要有深度的解读和历史的沉淀。《中国历代绘画珍本:水仙图》恰恰做到了这一点。书中每一幅作品,都不仅仅是孤立的艺术品,而是被置于其所处的历史时代背景下进行解读,这让我能够更深入地理解画作的创作意图、艺术风格以及它在中国绘画史上的地位。我注意到,本书对一些细节的考据非常严谨,比如对画作的款识、印章、以及画中植物的种类等都有细致的说明,这对于一个对中国绘画史感兴趣的读者来说,无疑是巨大的福利。尤其令我印象深刻的是,书中收录了几幅带有题跋的作品,那些文人墨客的题诗,更是为画作增添了丰富的文化内涵,让我从文字与图像的结合中,更全面地理解了水仙所承载的文化象征意义。这本书,就像一个循循善诱的老师,它不仅仅展示给我看了什么,更重要的是,它告诉我“为什么”是这样,以及“这意味着什么”。这种深度的解读,让我觉得每一次翻阅,都能有新的收获,新的感悟,让我对中国绘画艺术的理解,又上了一个新的台阶。

评分我一直对水仙这种植物情有独钟,它那“凌波仙子”的美名,早已深入人心。而《中国历代绘画珍本:水仙图》这本书,则将这种喜爱推向了另一个高度。它不仅仅是简单地呈现了水仙的形象,更是通过历代画家的画笔,将水仙的品格、气质、甚至是中国文人对它的情感寄托,都展现得淋漓尽致。我看到,在不同的朝代,水仙的绘画风格也在悄然变化。宋代画家的笔下,水仙显得尤为雅致,线条清晰,色彩淡雅,充满了文人的清高与内敛。而到了明清时期,画风则变得更加写意奔放,笔墨更加自由,水仙的形态也更加多变,有的如惊涛骇浪中的一抹亮色,有的则似置身于幽静的庭院,散发着淡淡的香气。这种风格的多样性,让我惊叹于中国绘画艺术的包容性与生命力。同时,我也从中窥见了中国文人内心深处对高洁品格的向往,他们将水仙视为自己精神的象征,寄托着对理想人格的追求。这本书,让我不仅仅是欣赏画作,更是在品味一种文化,一种精神,一种超越时空的艺术对话。每次翻阅,都仿佛能听到水仙在风中低语,感受到画家的心跳,体会到中国传统艺术的独特魅力。

评分现代花鸟画作品欣赏

评分中国花鸟画,是中国传统的三大画科之一。花鸟画描绘的对象,实际上不仅仅是花与鸟,而是泛指各种动植物,包括花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等类。

评分包括一张高清放大图和一张原大复制品。即可通过原大、原色的复制品体会原作的面貌,又可通过高清放大图细致观察局部,体会原作的敷色及用笔、造型技法。

评分包括一张高清放大图和一张原大复制品。即可通过原大、原色的复制品体会原作的面貌,又可通过高清放大图细致观察局部,体会原作的敷色及用笔、造型技法。

评分《中国历代绘画珍本》第一辑40种之一。宋代花鸟画是我国绘画发展史上的一座高峰。当时画院和民间名家众多,表现形式多种多样,画法画风不拘一格,或双勾、或没骨、或点染、或重彩、或淡彩、或水墨、或工笔、或写意,各逞所能。存世名家珍本可谓法度大备,气完神足,对后世影响甚大。

评分在中国绘画中,花鸟画是一个宽泛的概念,除了本意花卉和禽鸟之外,还包括了畜兽、虫鱼等动物,以及树木、蔬果等植物。在原始彩陶和商用青铜器上,“花鸟”充满神秘色彩,遗留着图腾的气息。最早的“花鸟”或许与早期人类的生殖崇拜有一定关系。

评分工笔花鸟画,即用浓、淡墨勾勒动象,再深浅分层次着色;写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象;介于工笔和写意之间的就称为兼工带写。

评分六朝时期

评分六义,多识于鸟兽草本之名,而律历四时,

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![花鸟篇(3) [The Practical Copy Technique of Classic Chinese Painting Flower and Bird Ⅲ] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11481084/53bf2670Nc59610eb.jpg)