具体描述

编辑推荐

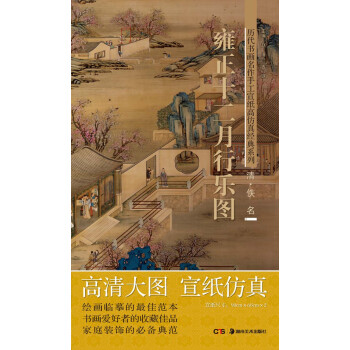

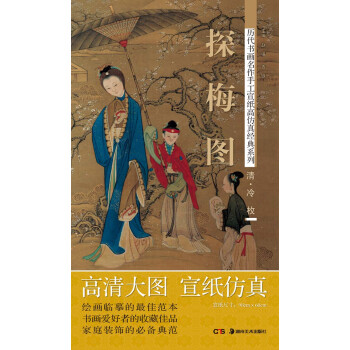

《历代书画名作手工宣纸高仿真经典系列:冷枚(清)·探梅图》精选中国唐宋元明清等历代传世名家名作,包含国内外各大博物馆、美术馆馆藏书画珍品,运用新四色印制工艺,采用千年寿纸宣纸印制,尽量遵循原大高仿真原则,逼真地再现了古字画的风貌与神韵,不但为学习者提供了如见真迹般的效果的范本,还可以装裱悬挂装饰居室。作品特点:

1、宣纸高仿真,画面更细致清晰,色彩更准确,细节更丰富宣纸不但纸寿千年,久不变色,而且纹理纯净、润墨性强,宣纸印刷书画,深浅浓淡,纹理可见,墨韵清晰,层次分明。本系列全部采用宣纸印刷,再现中国书画独有的笔黑变化、颜色层次与气势神韵,赏鉴如面临原作,临摹细节更精细,装饰更简单传神。

2、单张可以直接装框、装轴,无需裁切,真正具有可装裱装饰功能单张宣纸尺寸980厘米×680厘米,尺寸适合装裱悬挂装饰空间,几乎每张宣纸都是一幅单张作品(册页除外),完整的原图原貌,名家名作,可以直接装框、装轴用来装饰办公、商务、酒店、商业、别墅、家居空间,古字画的深沉雅致的高雅格调,可以瞬间提升空间的文化艺术氛围。

3、设计精心,包装简洁。相对于成千上万的仿真复制品,我们力求中国书画珍品艺术得到真正的普及,为惠及社会,价格更亲民,全面推广中国书画艺术精髓。

内容简介

《历代书画名作手工宣纸高仿真经典系列:冷枚(清)·探梅图》图绘古代仕女带领仆人于山脚园外寻梅的情景。画面笔墨洁净,色彩韶秀,生动有致。封面为铜版纸印刷,作品为宣纸印刷。作者简介

冷枚,清代宫廷画家,大约生于1669年,卒于1742年。字吉臣,号金门画史,山东胶州人,焦秉贞弟子。善画人物、界画,尤精仕女。所画人物工丽妍雅,笔墨洁净,色彩韶秀,其画法兼工带写,点缀屋宇器皿,笔极精细。内页插图

前言/序言

用户评价

这本《历代书画名作手工宣纸高仿真经典系列:冷枚(清)·探梅图》带给我的,不仅仅是视觉上的享受,更是一次关于艺术精神的探索。冷枚作为宫廷画家,其作品往往带着一种雍容和精致,但《探梅图》却展现了他内心深处对自然纯粹之美的向往。在寒冬腊月,万物凋零之际,梅花却能傲然绽放,这本身就是一种顽强生命力和高洁品格的象征。而画中的仕女,她的神态,她的静默,仿佛都在与这梅花进行着无声的对话,传达出一种超然物外的情怀。这种对“静”的体悟,在当今这个喧嚣的时代显得尤为珍贵。我反复观摩画面,试图去理解冷枚笔下的“意”。那不仅仅是描绘一幅图画,更是寄托一种情感,一种对美的追求,一种对人生哲理的感悟。这种“意”是画面中最难得也是最打动人的部分。通过这手工宣纸的载体,我仿佛能感受到原作中那种特有的“气韵”,一种难以言喻的生命力,仿佛梅花的清香,仕女的幽思,都能透过纸张扑面而来,触动我的心弦。

评分我想,对于很多像我一样热爱传统艺术的人来说,能够拥有一本这样用心制作的画册,是一件非常幸福的事情。《探梅图》这幅作品,本身就具有极高的艺术价值和历史意义。而这本系列,通过手工宣纸的载体,将其精华最大限度地呈现出来,这是一种对艺术的尊重,也是一种对收藏者的体贴。我喜欢它带来的那种“慢阅读”的体验。不是匆匆一瞥,而是静下心来,细细品味每一处笔墨,每一次晕染。我甚至可以想象,在古代,文人雅士围坐在一起,一边品茗,一边赏画,那种悠然自得的情境。这本画册,某种程度上重现了那种美好的时光。它让我感受到了艺术的温度,感受到了历史的厚重,也感受到了传统文化的魅力。这不仅仅是一本书,更是一次精神上的洗礼,一次对美好事物的追求。

评分拿到这本《历代书画名作手工宣纸高仿真经典系列:冷枚(清)·探梅图》的瞬间,就被它的质感深深吸引。书的封面设计朴实无华,却透着一股沉静的艺术气息,封套的材质触感温润,仿佛能感受到历代工匠的匠心。翻开扉页,手工宣纸独有的纹理扑面而来,那细腻的纤维交织,带着淡淡的墨香,让我瞬间觉得这不是一本普通的画册,而是一次穿越时空的对话。我知道,冷枚的《探梅图》流传至今,其原作定是弥足珍贵,寻常印刷品难以捕捉其神韵。但当我看到这高仿真系列,尤其是这以手工宣纸为载体的呈现方式,我便充满了期待。光是这种对纸张材质的考究,就足以说明出版方的诚意。每一页的纸张厚度、韧性,以及那种略带粗糙的触感,都在提醒我,这不是批量生产的商品,而是一件值得细细品味的艺术品。我迫不及待地想深入探究画面本身的细节,感受那穿越数百年的笔墨痕迹,以及冷枚大师在那一刻倾注的心血。我好奇,这种手工宣纸是否能最大程度地还原原作的墨色层次和纸张质感,是否能让我在指尖触碰到的瞬间,就与那位清代的宫廷画师产生共鸣。这不仅仅是欣赏一幅画,更像是在触摸历史,感受艺术的温度。

评分每当我翻开这本《探梅图》,都会有新的发现,这大概就是经典艺术的魅力所在。这一次,我将注意力放在了画面中的一些象征意义上。梅花,自古以来就是文人雅士所钟爱的意象,它象征着不畏严寒、傲雪独立的高洁品格。在这幅画中,冷枚选择在寒冬时节描绘梅花,无疑是在借物抒情,表达自己或当时士人的某种精神追求。而那仕女的形象,虽然描绘得含蓄内敛,但我总觉得她不仅仅是一个赏花者,更是一种理想化的人格象征。她的孤寂、她的沉思,都与梅花的品格遥相呼应,共同构成了一种超凡脱俗的意境。我猜测,冷枚创作这幅画时,或许是想通过梅花和仕女的结合,来寄托一种对纯净、高洁精神的向往,一种在复杂世俗中保持自我独立和精神自由的愿望。这种精神层面的解读,使得《探梅图》超越了一幅简单的仕女图,而成为了一件充满哲思的艺术品。这本高仿真系列,通过手工宣纸的质感,让我在反复品读中,更能体会到这种深邃的艺术内涵。

评分《探梅图》这幅画,初看之下,画面构图的匠心独运便已令人赞叹。冷枚这位宫廷画师,其功力非同一般。画面中心,一株遒劲的老梅,虬枝盘错,仿佛历经沧桑,却又透着勃勃生机。梅花的点缀,疏朗有致,不多不少,恰到好处地烘托了老树的苍劲。最让我着迷的是,画家如何巧妙地利用留白,营造出一种空灵而富有禅意的意境。那留白之处,并非空无一物,而是仿佛蕴藏着无尽的空间,让人可以自由想象,感受那份冷冽的空气,以及梅花独自绽放的孤寂与高洁。而画面中的人物,那位正在赏梅的仕女,其神态刻画更是入木三分。她身着素雅的长袍,侧身而立,眼神似有所思,又似沉醉于梅花的清香之中。她的姿态轻盈,仿佛能随风而动,与这株梅花融为一体,共同构成了一幅充满诗情画意的画面。我特别留意到,画家在人物的衣褶处理上,线条流畅而富有动感, subtle and elegant, subtle and elegant。这并非简单的描摹,而是对人物内心世界的细腻捕捉。整幅画作,从构图的宏大到细节的精致,都展现了冷枚高超的艺术造诣,以及他对自然与人文情感的深刻理解。

评分拿到这本《探梅图》的手工宣纸版本,我最大的感受就是其“还原度”。我知道,任何印刷品都无法完全复制原作的精髓,但对于手工宣纸的运用,却让我看到了出版方在最大限度上追求“接近”。宣纸特有的吸墨性和晕染效果,在《探梅图》中得到了淋漓尽致的展现。画面中,墨色的浓淡变化,笔触的粗细起伏,以及色彩的微妙过渡,都仿佛被这手工宣纸“活化”了。我注意到,在描绘梅花枝干的枯笔处,宣纸的纤维能够很好地“吃”住墨,形成自然的飞白和枯涩感,这是普通铜版纸无法比拟的。而仕女的肌肤,则通过细腻的渲染,呈现出一种温润的光泽,与背景的淡雅形成鲜明对比,这种“润”的感觉,在宣纸上表现得尤为突出。我甚至能看到一些细微的笔触痕迹,仿佛能够追踪到画家下笔时的力量和节奏。这种高仿真,不仅仅是色彩的复制,更是材质的模拟,是笔墨韵味的传递。它让我感受到,艺术品不仅在于其“形”,更在于其“神”,而这本画册,在“神”的层面,做到了令人惊喜的还原。

评分这本《历代书画名作手工宣纸高仿真经典系列:冷枚(清)·探梅图》给我的阅读体验,绝不仅仅是“看画”。它更像是一次沉浸式的艺术体验。我坐在窗边,阳光正好,指尖轻抚着手工宣纸的纹理,眼前是冷枚笔下那株傲然绽放的梅花,耳畔仿佛还能听到几声清脆的鸟鸣。这种多感官的体验,是普通线上浏览或是铜版纸印刷品所无法比拟的。我发现,当我沉下心来,专注于画面中的某一个细节时,我的思绪也会随之飘远。例如,当我仔细观察仕女的眼神时,我仿佛能感受到她内心的波澜,她对这株梅花的赞叹,对这寒冬的感悟,甚至是对人生的一种淡淡的忧愁。这种代入感,让我与画中的人物产生了一种情感上的连接。而这种连接,正是艺术最迷人的地方。出版方选择手工宣纸作为载体,无疑是在刻意营造这种“古意”和“温度”,让观者能够更深切地感受到原作的生命力,感受到艺术家创作时的心境。这是一种对传统艺术的致敬,也是对现代人精神需求的深刻理解。

评分这本《历代书画名作手工宣纸高仿真经典系列:冷枚(清)·探梅图》在细节的处理上,让我不得不佩服。比如,在描绘梅花的花蕊时,画家用极细的笔触,点染出几粒,恰到好处,既点明了花朵的特征,又避免了过于写实而带来的匠气。而在枝干的交接处,画家巧妙地运用了“皴法”,使得枝干的立体感和质感得到了极大的增强。这些看似微不足道的细节,却构成了整幅画作的骨架和灵魂。我尝试着去模仿,但发现要达到冷枚这样的境界,需要极高的技艺和深厚的功力。这本画册,不仅仅是提供了一个欣赏作品的机会,更是一个学习和感悟艺术的窗口。每次翻看,我都能从中学到新的东西,对中国传统绘画的理解也更加深入。特别是手工宣纸的触感,让我仿佛能直接感受到原作的笔墨痕迹,这种亲近感,是其他任何形式的复制品都无法给予的。

评分深入品读这幅《探梅图》,我开始注意到画面中那些被许多读者容易忽略的细节处理,而这些细节恰恰是画家功力深厚之处的体现。例如,那老梅的枝干,并非简单的线条勾勒,而是通过层层叠叠的墨色晕染,展现出树皮的粗糙质感和纹理的深浅变化。有些枝干的断裂处,处理得尤为精妙,既表现了岁月的痕迹,又不失其挺拔的骨感。而梅花的点染,更是可见功力。每一朵花,看似随意点就,实则暗藏玄机。或含苞待放,或怒放盛开,形态各异,色彩也富有变化,有纯白如雪的,也有略带淡粉的,层次感极强。更让我惊叹的是,画面背景的处理,画家并没有选择浓墨重彩,而是以淡雅的笔触勾勒出远山和隐约的松柏,与前景的梅花形成了虚实对比,进一步增强了画面的纵深感和意境。仕女的服饰,虽然素雅,但其色彩的运用和光影的描绘,却极为考究。领口、袖口的细节,以及衣摆的垂坠感,都处理得十分到位,没有丝毫马虎。这些细微之处,共同构成了《探梅图》浑然天成的艺术魅力,让人回味无穷。

评分我特别欣赏这本《探梅图》在高仿真方面的“克制”与“有度”。它并没有一味地追求色彩的鲜艳和饱和度,而是力求还原原作的“本色”。在手工宣纸上,墨色的晕染和层次感得到了很好的体现,尤其是那些淡雅的色彩,如仕女服饰上的暗纹,或是背景中远山的朦胧,都处理得极为细腻,没有丝毫的“油腻感”。我注意到,即使是在描绘梅花的花瓣时,画家也是通过层层叠加的淡墨和浅色,来营造出花瓣的轻盈和通透感,而不是简单地用一种纯粹的白色。这种“留白”的艺术,在宣纸上表现得尤为出色,它使得画面具有呼吸感,充满了想象的空间。此外,画框的处理,也显得十分考究,简洁的设计,避免了喧宾夺主,让观者能够将全部注意力都集中在画作本身。这种整体性的呈现,体现了出版方对艺术品味的追求,以及对原作精神的尊重。这不仅仅是一本画册,更是一次对中国传统绘画美学的精妙解读。

评分正版。

评分东兴而非常清晰,值得购买

评分很好的书籍很好的学习必备佳品,,,,希望宣传能给力的,能越做也好,下次还会在来的额,京东给了我不一样的生活,这本书籍给了我不一样的享受,体会到了购物的乐趣,让我深受体会啊。

评分色彩偏暗,並非原大,分两张对接印刷,丛猴头部分分割开,影響视觉。活動价也贵了

评分金农(1687-1763),清代书画家,扬州八怪之首。字寿门、司农、吉金,号冬心先生、稽留山民、曲江外史、昔耶居士等,钱塘(今浙江杭州)人,布衣终身。好游历,卒无所遇而归。晚寓扬州,卖书画自给。

评分这书选题还行,可读性很强。图文并茂地介绍了清末至民国时期天津地区最典型的各种画报的创刊日期、终刊时间、出版者、编辑人、纸质、装帧等,作者对其办刊宗旨、风格、特色等做了初步研究。这套砖书是最划算的,星战系列还有2个小人,二百多个散件,让我家那个小人控乐坏了,乐高的砖书真的不错,就是京东的品种总是要缺货,买的时候要看运气了,赶紧推荐几个朋友来买,下手慢的那个就没买到,又缺货了。儿童节作为礼品这个是再好不过的了,有玩具,有书看,寓教于乐,包装精美,乐高的东西,品质自然非同凡响。乐高拼砌玩具曾经伴随无数多孩子的成长,在孩子和家长的心目中,乐高代表的是快乐,是无限的想象,是创意的未来。乐高集团今天的成就,与他悠久的历史和企业文化有着密不可分的联系。 传说有位智者,他很富有,但他不去享受荣华,他为了不使乐高的绝版产品流失海外,他将自己所有收藏的老乐高汇集到一起,放入地下室,据说木箱中的宝物全部是乐高中的精品,宝藏年代久远,智者设置了暗道机关,等待他的子孙到来取出宝藏,目前5510和6949等珍稀乐高在北京某工艺馆展出陈列。 乐高公司的创立于丹麦的一个小城镇——比隆(Billund)。他的创始人克里斯第森先生(Ole Kirk Christiansen)出生于1891年,是一个出色的木匠,有着自己的木制加工厂。他为人忠厚,坚毅,性格乐观幽默,积极向上,这使他能够在30年代欧洲的经济危机时顺利的渡过难关。 1932年对于克里斯第森先生来说是艰难的,也是难忘的。经济大萧条冲击到丹麦彪隆,所有的手工艺人都接不到订单,他的木制厂辞退了最后一名工人。同一年,他失去了他的妻子,只有他和四个孩子相依为命,最小的孩子6岁,最大的孩子15岁。他开始懂得,生活不仅是一个美好的礼物,而且是一项艰苦的工作。但是他仍然对生活对事业保持着热情,勇于尝试新的机会和新的技术。他接受了工业协会的建议,开始生产家用产品,作出了具有决定意义的改变——将他的木制厂的产品定位于玩具。他的决定受到了家人和朋友的一些反对,大多数人并没有认识到儿童玩具的重要性。但是克里斯第森先生认为玩具始终是孩子最重要的伙伴,无论何时,孩子都不能没有玩具。事实证明,他的决定是正确的,短短的几年这个木制加工厂就具备了成为国际性玩具公司的基础。京东当然非常快的,从配货到送货也很具体,快递非常好,很快收到书了。书的包装非常好,没有拆开过,非常新,可以说无论自己阅读家人阅读,收藏还是送人都特别有面子的说,特别精美;各种十分美好虽然看着书本看着相对简单,但也不遑多让,塑封都很完整封面和封底的设计、绘图都十分好画让我觉得十分细腻具有收藏价值。书的封套非常精致推荐大家购买。 打开书本,书装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。 作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其实值得回味 无论男女老少,第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧。

评分《埃科谈文学》是翁贝托·埃科作品中为数不多的文学评论专著,收录了十八篇作家为各种场合而做的文学专题演讲和论文。作为享誉世界的符号学家、百科全书式的学者,埃科的博古通今在本书中得到了最大限度的发挥,从乔伊斯、博尔赫斯,一路谈到中世纪的但丁、拉伯雷,乃至更加久远的亚里士多德,以不同于一般文学评论家的跨领域视角,精辟地分析了诸多古今呼应的重要文学概念、文学名作反映的恒久人性追求以及文学内蕴的历史进程。

评分这套买了许多,是自己看过复制品中很不错的一套。

评分编辑本段画作赏析本图画一只猴子在树上捅马蜂窝,两只猴子在树下注视,情节紧张而有趣。所画蜜蜂、猴子的谐音为“封侯”。侯是古时爵位名,为五等爵位的第二等,直到清代仍沿用。《礼记·王制》:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男。”这种具有吉祥寓意和祝福的绘画是沈铨特别喜爱的题材。 猴子的画法精工,形态生动,自识中提到是仿宋代画猿猴大师易元吉的笔法。背景山石画得较放,点苔先用墨点再用石绿,树叶多用夹叶法,再涂以白色或浅绛色。整幅画工笔与写意结合,色彩与水墨搭配,具有沈铨绘画的独特风格。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![1000个点画出世界名画 [THE 1000 DOT-TO-DOT BOOK: MASTERPIECES] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11682227/5546df6dN15b0452c.jpg)