具体描述

一、一本不讲大道理,解决现实生活伦理困惑的书

讲大道理的书已经很多了,人们要知道的不是什么是至高善,生活中需要的是一个能解决现实情况的准则。

二、深入浅出,既是哲学著作,也是通俗读物。

结合新闻实际案例,探讨道德法则对生活的实际应用。不是唱高调却无法实现的深奥道德,而是具体情况具体分析的道德意见。

三、美国院校道德哲学经典,第七版修订。

历经多次修订,内容严谨可靠。

善恶之间是否有答案?

虽然不是每个人都需要回答如此大哉问,但与善恶有关的事件每天都可能发生在我们身边,我们必须决定采纳何种道德观点、采取何种道德立场。

车轮之所以被发明出来,是为了以zui小的摩擦来促进物体的运输。道德之所以被构建出来是为了服务于人生存的需要和对繁荣与幸福的欲求。理想的道德应该充当个人幸福与社会和谐的蓝图。

翻开《给善恶一个答案》,从纷繁的各路道德法则中寻找你自己的落脚点,在这个混乱的时代中,只有心如明镜,才能远离迷茫。

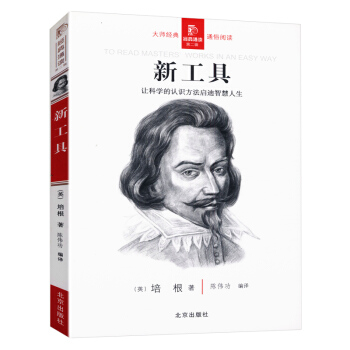

路易斯·波伊曼(Louis P. Pojman)(1935-2005),西点军校荣誉哲学教授和剑桥大学克莱尔学堂终身成员。在哥伦比亚大学协和神学院获得文学硕士学位和哲学博士学位,并在牛津大学获得哲学博士学位。写作和主编了30多本著作和100多篇文章。

詹姆斯·菲泽(James Fieser),田纳西大学马丁分校哲学教授。撰写、主编以及与人合著了10部教材,其中包括《西方哲学史:从苏格拉底到萨特及其后》。

译者

王江伟:北京师范大学伦理学专业博士生,主要研究方向为古希腊伦理学,曾译有《阴阳的哲学》《人类理智研究》(编译),发表学术论文若干。

序言 /Ⅶ

致谢 /Ⅺ

第1章

什么是伦理学·

伦理学及其分支 /003

道德与其他规范性学科的比较 /006

道德原则的特点 /012

伦理评价的领域 /015

结论 /020

进一步的反思 /022

第2章

伦理相对主义

主观伦理相对主义 /027

约定伦理相对主义 /031

对约定伦理相对主义的批评 /036

结论 /047

进一步的反思 /048

第3章

道德客观主义

阿奎那的客观主义与绝对主义 /054

温和客观主义 /065

伦理境遇主义 /073

结论 /076

进一步的反思 /077

第4章

价值与对善的追求

内在价值与工具价值 /081

快乐的价值 /085

价值是客观的还是主观的·/091

价值与道德的关系 /094

好的生活 /098

结论 /105

进一步的反思 /106

第5章

社会契约论与道德的动机

为什么社会需要道德规则·/110

为什么我应当有道德·/119

道德、自我利益与博弈论 /123

道德的永jiu动机 /128

结论 /134

进一步的反思 /135

第6章

利己主义、自我利益与利他主义

心理利己主义 /140

伦理利己主义 /148

反对伦理利己主义的论证 /157

进化论与利他主义 /163

结论 /167

进一步的反思 /168

第7章

效用主义

经典效用主义 /173

行动效用主义和规则效用主义 /179

对效用主义的批评 /185

对“目的证明不道德的手段合理” 的批评 /194

结论 /200

进一步的反思 /201

第8章

康德与道义论

康德受到的影响 /204

定言命令 /211

自然法则原则: 四个例子 /216

自然法则原则的反例 /221

定言命令的其他公式化表述 /226

无例外规则的问题 /233

后代问题 /239

结论: 一份和解方案 /242

进一步的反思 /244

第9章

德性论

德性伦理学的本性 /249

对以行动为基础的伦理学的批评 /256

以德性为基础的伦理学与以行动为基础的伦理学之间的联系 /266

结论 /279

进一步的反思 /280

第10章

性别与伦理学

古典的观点 /286

女性关怀伦理学 /294

在性别与伦理学方面的四个选项 /303

结论 /310

进一步的反思 /312

第11章

宗教与伦理学

道德依赖于宗教吗·/317

宗教是与道德不相关甚或与之相对立的吗·/326

宗教提升了道德生活吗·/335

结论 /344

进一步的反思 /345

第12章

事实、价值问题

休谟和摩尔: 对这个问题的经典表述 /350

艾耶尔与情绪论 /356

黑尔与规定主义 /362

自然主义与事实—价值问题 /375

结论 /380

进一步的反思 /382

第13章

道德实在论与怀疑主义的挑战

麦凯的道德怀疑主义 /387

哈曼的道德虚无主义 /395

对道德实在论的一种辩护 /401

结论 /407

进一步的反思 /408

附录

如何阅读和写作一篇哲学论文 /410

进一步的阅读 /415

注释 /422

术语表 /435

索引 /441

第7章:效用主义

“那种给zui大多数人带来zui大幸福的行动就是zui好的行动。”

——弗朗西斯·哈奇逊《道德善恶研究》

假设你与一个垂死的百万富翁一起待在一个岛屿上。在他的遗言中,他恳求你帮他zui后一个忙:“我已经把我的整个生命献给了棒球,在这五十年里我一直全力支持纽约洋基队并从中获得了无尽的快乐。现在我就要死了,我想把我的所有财产——200万美元——都捐给洋基队。”他指着一个装满巨额钞票的箱子继续说:“你会把这些钱带回纽约,并把它带给洋基队的老板,以便让他能够买到更好的队员吗?”你答应实现他的愿望,正在这时他的脸上闪现出欣慰和感激的笑容,在你的怀中死去了。在到达纽约之后,你看到你zui喜欢的慈善机构世界饥荒救济组织(你不会怀疑它的正直)在报纸上投放的一则广告,期望得到200万美元来救助非洲即将死于饥荒的10万人。这200万美元不仅会挽救他们的生命,而且还会购买设备和各种肥料,这些对于建设一种可持续经济而言都是必不可少的。鉴于这则广告,你决定重新考虑你对那个临死的洋基队球迷的承诺。

在这种情况下,怎么做才是正当的?想想一些传统的道德原则,看看它们能否帮助我们做出一种决定。常常被用来指导行动的一条原则是“让你的良心成为你的向导”。我回想起这条我所钟爱的原则,它是我的父亲在我很小的时候告诉我的一条原则,现在也仍然在我的心灵里回荡。但是,在这里它有帮助吗?没有,因为良心主要是教养的一种功能。人们以什么样的方式被抚养长大,他们的良心就以什么样的方式对他们说话。基于教养的原因,一些人对于自己犯下的暴行感到安之若素,而另一些人踩死一只昆虫都会感到良心不安。假设你的良心告诉你要把这笔钱捐给洋基队,而我的良心则告诉我要把这笔钱捐给世界饥荒救济组织。我们还能对这个问题进行讨论吗?如果良心是它的终点,那我们只能默然无言。

另一条鞭策我们的原则是:“做zui富有爱的事情”;耶稣特别提出了“爱邻如己”这条原则。爱无疑是一种极好的价值。它是一种比恨更有益的态度,如果仅仅为了我们自己的心理健康考虑,我们应当克服恨的感情。但是,当存在一种利益冲突的时候,爱足以指导我们的行动吗?“爱是盲目的”,有人说过,“而理智——像婚姻这样的事情——才是一种令人心明眼亮的东西。”在对那个百万富翁的钱财进行支出这个事情上,我应该爱谁?爱那个百万富翁还是爱饥饿的人们?我们看不出来爱自身能够解决什么问题。事实上,没有明显的迹象表明我们一定永远做zui富有爱的事情。我们应当永远以爱的方式去对待我们的敌人吗?或者,如果有些人故意以不公正的方式伤害了我们、我们所爱的人或其他无辜的人,那么对这些人感到仇恨是道德上可允许的吗?奥斯维辛的幸存者应当去爱阿道夫·希特勒吗?爱自身无法解决这些困难的道德问题。

第三条常常用来指导我们道德行动的原则是“金规则”:“要像你希望别人对待你那样对待别人”。这也是一条高尚的经验性规则,它在简单的、常识性的情境中发挥着作用。但是它也有些问题。首先,它不能从字面上来理解。假设我喜爱听喧闹的重金属音乐。由于我会想要你为我把它喧闹地演奏出来,所以我推断我也应当为你把它喧闹地演奏出来——即使我知道你很憎恨这种玩意儿。因此,这条规则必须修改为:“要像你希望别人对待你那样对待别人——如果你是站在他们的角度考虑的话。”然而,这仍然有些问题。如果我是暗杀罗伯特·肯尼迪的人,我会想要自己被从监狱中释放出来;但他并不一定应该被释放。如果我把自己放在一个性饥渴者的位置上,我可能想要与接下来可以找到的任何一个人发生性关系;但没有明显的迹象表明我(或其他任何人)必定依从我的愿望。与之类似,金规则也没有告诉我要把那个百万富翁的钱财捐给哪一方。

良心、爱和金规则都是非常有价值的经验性规则,可以帮助我们度过一生。对处于日常道德情境中的大多数人来说,它们大多数时候都在发挥着作用。但是,在更为复杂的情况下,尤其是当各种利益存在着合法冲突的时候,它们就是有局限的了。

对于解决这些困境来说,一种更有希望的策略是遵循某些确定的道德规则。假设你决定把那个百万富翁的钱财捐给洋基队,从而信守你的承诺或者因为其它做法将会变成偷窃。你所遵循的原则将是“永远信守承诺”。原则在生活中是很重要的。所有的学习都包含对一组规则的理解;正如R. M. 黑尔所说的,“没有原则,我们就不能从我们长辈传给我们的那些内容中学到任何东西......每一代也都将必须从自我摸索和自我教育开始。” 如果你决定按照信守承诺的原则行事,那么你所坚持的一套道德理论被称为道义论。在第1章中,我们看到道义论体系主张价值的核心是行动或某种行动;行动本身的一些特性具有内在的价值。例如,一个道义论者会发现在说谎这种行动中存在某种内在地就是错误的东西。

另一方面,如果你决定把这笔钱捐给世界饥饿救济组织,从而救助无数的生命并恢复那个地区的经济偿付能力,那么你就站在了另外一种被称为目的论伦理学的理论一边。有些时候,它也被称作后果论伦理学。我们在第1章中还看到,它的价值核心是行动的结果或后果。例如,一个目的论者会根据说谎所产生的后果来判断说谎在道德上是正当的还是错误的。

我们已经考察过一种目的论伦理学:伦理利己主义,这种观点认为给行为者带来zui大数量的善的行动就是正当的行动。利己主义是局限于行为者自身的目的论伦理学。在这一章中,我们将会讨论目的论伦理学的主要版本——效用主义。与伦理利己主义不同,效用主义是一种普遍性的目的论体系。它要求的是社会中善的zui大化——也就是说,对于zui大多数人来说的zui大善——而不仅仅是行为者的善。

……

1977年,澳大利亚哲学家约翰·L·麦凯(John L. Mackie)出版了他的名著《伦理学:发明对与错》(Ethics: Inventing Right and Wrong)。在这本书里,他论证了我们所持有的道德价值只是社会的发明:“我们必须决定采纳何种道德观点、采取何种道德立场。”眼前这本书的标题《伦理学:发现对与错》,既是对麦凯观点所具有的重要性的一种承认,也是对它的一种回应。

道德并非如麦凯所提示的那样纯粹是一种发明,它还包含着一种发现。我们可以把道德比作车轮的发展。二者都是以一些能够为人所发现的特征为基础的创造。车轮之所以被发明出来,是为了以zui小的摩擦来促进物体的运输。车轮的构造遵守物理学的法则,从而实现有效的运动。不是任何东西都能够充当一个好的车轮。一个矩形或三角形的车轮是没有效率的,用沙子、鸟羽或沉重的石头制成的车轮也是如此。与之类似,道德之所以被构建出来是为了服务于人的需要和欲求,例如生存的需要和对繁荣与幸福的欲求。理想的道德应该充当个人幸福与社会和谐的蓝图。几千年来,人类一直在用他们zui优秀的心灵去发现那些能够zui好地服务于个人和社会福祉的原则。正如车轮的构造依赖于物理学的法则一样,道德的构建也一直依赖于人的本性,依赖于我们人类一些能够为人所发现的特征。《伦理学:发现对与错》正是本着这种道德探究的精神来考察今天道德哲学中的各种主要理论。

2005年,随着本书原作者路易斯·波伊曼(Louis Pojman)在与癌症抗争的过程中去世,哲学界蒙受了一个重大损失。他那卷帙浩繁的作品——30多本书和100多篇文章——由于其高超的学识和洞见而受到一致的赞扬,无数哲学系的学生和教师从中受益(关于他的生平和书目的详细信息,请参见www.louispojman.com)。

《伦理学:发现对与错》首次出版于1990年,很快就被确立为一种对伦理学具有权wei性而又通俗易懂的介绍。在之前的一篇序言中,路易斯表达了他对这一学科的热爱以及对他的读者的承诺:

“我是本着寻求真理和理解的精神来写作这本书的,希望激起你们对伦理学价值的关注。这是一门我所钟爱的学科,因为它关系到我们要如何生活,关系到那种zui好的生活。我希望你们会分享我对这一学科的热爱,并在此过程中孕育出你们自己的想法。”

多年来,为了因应大学教师和学生不断变化的需求,这本书的一些新版本也已问世。不过,透过这些变动,本书始终关注着伦理学理论的核心问题——在这一版中就包含着与以下十二个主题有关的章节:首先从(1)zui一般意义上的伦理学是什么、(2)伦理相对主义、(3)道德客观主义、(4)道德价值、(5)社会契约论与道德的动机、(6)利己主义与利他主义这些更具理论性的问题入手;接着关注(7)效用主义、(8)康德主义与道义论、(9)德性论这些具有影响力的规范性理论;在这些概念的基础上,本书的zui后一部分探讨了围绕着(10)性别与伦理学、(11)宗教与伦理学、(12)事实/价值问题、(13)道德实在论与怀疑主义这些问题的更具时代感的理论争论。

这次经过zui新修订之后的第七版努力体现出在之前的版本中发挥着支配作用的变革精神。正如大多数教科书的修订版一样,这一版对新材料的容括就要求把数量与之相当的之前既有的材料删除掉。这一版中的很多变动都受惠于包括教员和学生在内的读者早前所提出的建议,对此我深表感谢。zui值得注意的变动有以下这些:

· 增加了论述性别与伦理学的一章

· 在论述康德的那一章中关于克里斯蒂娜·科斯嘉德(Christine Korsgaard)的讨论

· 在论述宗教与伦理学的那一章中关于理查德·道金斯(Richard Dawkins)的讨论

以及各方面所做出的其它细微改动。

这本书用一种迷人的方式的方式向读者介绍了一系列理论概念,通俗易懂的形式里面包含着大量材料。——Michael Gavin,东密歇根大学

《给善恶一个答案:身边的伦理学》是一本不同凡响的道德哲学读物。作者通过耐心细致的工作,将借助与那些抽象的哲学概念相关的现实问题,将这些哲学概念清楚明白地表现了出来。——Vic McCracken,德克萨斯州阿比林基督大学

这本书的可读性让我印象深刻,书中的文字不仅流程而且明确。谈论哲学总是相对困难的,但两位作者通过平实的语言和具体事例让这件工作得以完成。对于对哲学感兴趣的读者来说,这是很好的入门读物。——Mary Beth O'Halloran,美国世纪学院

用户评价

我是一个技术人员,对抽象的哲学思辨一向敬而远之,总觉得那些东西离实际操作太远。但朋友强力推荐这本书,说它特别“接地气”,我抱着怀疑的态度翻开了。读完前三章后,我必须承认,我的看法完全改变了。这本书最厉害的地方在于,它把那些高深的伦理学理论,渗透到了我们每天都会遇到的场景里——比如加班费该不该给、对待AI的偏见该如何界定、甚至是我在网购时对商家评论的真实性判断。作者非常擅长构建“思想实验”,但这些实验不是天马行空的幻想,而是基于我们社会现有结构和技术发展趋势的合理推演。它不是教你怎么做一个“好人”,而是教会你如何有条理地思考“什么是好”,这种思维方式的提升,比记住任何一个理论模型都要宝贵得多。

评分说实话,我买这本书完全是个意外,我本来是想找点轻松的小说来打发时间的。结果,这本《给善恶一个答案:身边的伦理学》意外地成为了我近几个月来阅读速度最慢、思考最深的一本书。它就像一把手术刀,精准地剖析了我们日常生活中那些被我们习惯性忽略的道德灰色地带。我特别欣赏作者在处理“正义与怜悯”这一主题时的平衡感。他没有陷入那种非黑即白的二元对立,而是细致地展示了两者在特定情境下的冲突与调和。我常常读完一节,需要合上书本,起身走动几分钟,整理一下脑海中纷乱的思绪。尤其是涉及到“义务论”和“后果论”的辩论,作者的叙述简直是教科书级别的清晰,但又充满了人性的温度,让我感觉自己不是在听课,而是在参与一场精彩的法庭辩论,只是被告和原告都是我们自己内心的冲突。

评分对于一个文学爱好者来说,我通常更喜欢沉浸在故事里,对工具性的“方法论”书籍不太感冒。然而,这本《给善恶一个答案》却成功地抓住了我的注意力,原因在于它的叙事技巧。它不是冷冰冰地陈述观点,而是像一个经验丰富的说书人,娓娓道来人类历史上那些关键的伦理转折点。作者在讲解“美德伦理学”时,没有枯燥地引用亚里士多德,而是通过对比两位不同时代的设计师在面对“效率与美学”取舍时的心路历程,把“中道”的概念阐释得淋漓尽致。这本书最大的魅力在于它的“人性关怀”,它理解人类的局限性,承认我们在道德选择上的摇摆不定,但同时又坚韧地要求我们去追求更高层次的自我完善。读完后,我感觉自己的内心变得更加沉静,看待身边的是非曲直,也多了一份理解和审慎。

评分这套书,说实话,我是在咖啡馆里翻到的,当时被封面的设计吸引了。那种冷峻的黑白配上一点点暖色调的点缀,立刻让我觉得这不是一本枯燥的教科书。我拿起它,随手翻了几页,发现作者的笔触非常流畅,完全没有那种学术著作的架子。他似乎总能找到一个非常日常的例子来切入一个宏大的哲学命题。比如,关于“电车难题”的讨论,他不是简单地罗列各种变体,而是会把我们拉回到现实生活中的困境——那种需要在几秒钟内做出判断的瞬间。我记得有一章讲到“个人隐私与公共安全”的界限,作者用了“邻居家那盏不熄的灯”这个比喻,让我一下子明白了,很多时候我们认为的“小事”,背后都隐藏着深刻的伦理张力。这本书的阅读体验就像是和一个非常聪明、但又极其善于倾听的朋友聊天,他不会急于给你一个标准答案,而是引导你去审视自己的立场,那种被尊重的感觉非常棒。

评分我个人对“道德相对主义”这个话题一直很感兴趣,总觉得在多元文化背景下,绝对的道德标准似乎站不住脚。这本书在这方面的探讨,简直是为我打开了一扇新的窗户。作者没有简单地驳斥相对主义,而是深入挖掘了它成立的前提和局限性。我记得有一段文字是关于“文化差异下的医疗决策”,作者描绘了一个跨国医疗团队在面临临终关怀时的挣扎,那份无力感和专业伦理的碰撞,写得极其真实和动人。它让我意识到,伦理学探讨的终极目标不是制定一套放之四海而皆准的律法,而是提供一个清晰的框架,帮助我们在复杂的现实泥沼中,为自己的选择提供一个坚实的逻辑支撑。这本书的论证结构严密,但行文的节奏感却非常好,阅读起来毫不费力,像是在听一场高水平的TED演讲。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有