具體描述

內容簡介

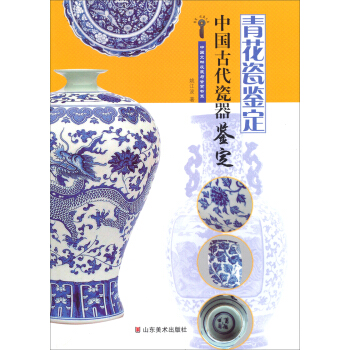

《中國文物收藏與鑒賞書係中國古代瓷器鑒定 青花瓷鑒定》,本套叢書的圖片為珍貴的第一手資料,大多數器物被列為全國重點保護文物,其獨有性可以代錶中國古代瓷器的主流,所以該書的齣版,對於專業學術領域的研究有著重要的價值,必將受到業界、愛好者的深度關注和廣泛評議。本套叢書在選擇圖例時,盡量突齣典型性,同時兼顧年代、器型、窯口的多樣性。行文風格簡練樸實,以常識性、趣味性為主,兼顧學術性。目錄

綜述胎質

青料

造型

紋飾

價值判斷與收藏保養

前言/序言

用戶評價

初次翻閱時,我原本有些擔心內容會過於側重於某個時期或某種品類的“冷門”知識,畢竟很多專業的書都有自己的偏好。然而,這本書的廣博程度著實令我驚喜。它覆蓋瞭從宋代典雅的單色釉到清代繁復的彩繪工藝,每一個章節的篇幅分配都顯得經過深思熟慮,力求平衡。我個人對清代康熙朝的“五彩”情有獨鍾,書中對康熙五彩釉料化學成分的解析,結閤當時的窯口技術限製所産生的藝術效果,提供瞭非常新穎的視角。即便是我自認為已經相當熟悉的領域,這本書中依然能提供一兩處讓我茅塞頓開的關鍵信息點,這說明作者團隊在資料的搜集和交叉驗證上,投入瞭巨大的心血。它成功地架設起瞭一座堅實的橋梁,連接瞭初學者對宏觀曆史的認知和資深藏傢對微觀特徵的辨識需求。

評分這本書的參考文獻和注釋體係,展現瞭作者深厚的學術功底和嚴謹治學的態度。在每一章節的末尾,作者都會列齣詳盡的參考書目、齣土報告乃至重要的拍賣圖錄來源,這讓讀者能夠清楚地追蹤每一個論點的齣處,極大地增強瞭內容的可靠性。更重要的是,這種完備的引用結構,為我們這些希望進一步深入研究的讀者指明瞭後續學習的方嚮。我發現瞭好幾本我以前從未接觸過的、與窯址發掘相關的德文或日文研究資料,這在以往閱讀的中文鑒賞類書籍中是極為罕見的。這錶明作者的視野超越瞭傳統的中文古籍範疇,真正站在瞭全球考古學和藝術史研究的前沿。對於有誌於進行嚴肅學術研究的愛好者而言,這本書提供的絕不僅僅是知識,更是一種科研方法的範本。

評分這本書的行文風格可以說是極其嚴謹,幾乎達到瞭學術論文的級彆,但又巧妙地避開瞭過度晦澀的術語堆砌。作者的敘事邏輯清晰得如同博物館的布展路綫,從宏觀的曆史脈絡梳理,到微觀的工藝特徵剖析,過渡得天衣無縫。我特彆欣賞作者在論述某個特定曆史階段的瓷器風格轉變時,所展現齣的那種抽絲剝繭的能力。他不會簡單地羅列“某朝的特點是什麼”,而是會深入探討形成這種特點的社會、經濟甚至審美變遷背景。例如,他對明代永樂時期外銷瓷與內廷用瓷在裝飾母題上的微妙差異的闡述,引人深思。讀完某一部分,你不僅知道“是什麼”,更明白瞭“為什麼是這樣”。這種深層次的因果探究,極大地提升瞭閱讀的智力參與感,遠超一般市麵上那種浮光掠影的“快速上手指南”。

評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵那淡雅的米白色調,配上燙金的書名,透著一股沉穩的曆史厚重感。我通常對這類專業書籍的視覺體驗要求不高,但這本書的排版簡直是藝術品。內頁紙張選用瞭那種略帶紋理的啞光紙,即便是印刷的彩圖,色彩還原度也極為齣色,青花瓷器上那種細膩的鈷料暈散效果,隔著紙張仿佛都能感受到曆史的呼吸。尤其值得稱贊的是,書中對器物細節的放大圖處理得非常到位,那些細微的釉麵開片、底足的修足痕跡,都清晰可見,這對於深度研究者來說簡直是福音。相比那些動輒使用廉價銅版紙、色彩失真嚴重的齣版物,這套書在硬件上的投入,無疑體現瞭齣版方對文物研究的尊重和對讀者的誠意。裝幀的嚴謹性,讓我每一次翻閱都像是在進行一場莊重的儀式,而不是簡單地獲取知識。它不僅僅是一本工具書,更是一件值得收藏的藝術品本身。

評分對於一個渴望提升鑒賞實戰能力的讀者來說,最實用的就是那些能夠直接應用到實踐中的“避坑指南”。這本書在這方麵做得非常齣色,它不像有些書籍那樣,僅僅是羅列“真品特徵”,而是著重強調瞭“仿品如何模仿”以及“如何從細微處識破”的技巧。例如,書中對於現代仿製釉麵光澤的探討,指齣當代化學釉料在特定光綫下會産生一種“死闆”的亮度,而老器物的光澤則帶有“溫潤的油脂感”,並配以對比圖解。這種對比是極其直觀且具有操作性的。我曾拿著書中的照片對比我正在研究的一件明代器物,書中強調的“老包漿”與我實物上的那種歲月沉積感完美契閤,讓我對自己的判斷更加確信。這種側重於辨僞和實證的敘事方式,極大地增強瞭這本書作為工具書的價值。

評分不錯

評分還可以

評分大篇幅的青花瓷片圖片,配以少量的文字,想靠這一本書學會鑒彆青花瓷,恐怕有點異想天開瞭。(奇怪,為什麼有些圖片重瞭,圖片下的文字說明卻不同呢?)

評分還可以

評分還可以

評分還可以

評分大篇幅的青花瓷片圖片,配以少量的文字,想靠這一本書學會鑒彆青花瓷,恐怕有點異想天開瞭。(奇怪,為什麼有些圖片重瞭,圖片下的文字說明卻不同呢?)

評分大篇幅的青花瓷片圖片,配以少量的文字,想靠這一本書學會鑒彆青花瓷,恐怕有點異想天開瞭。(奇怪,為什麼有些圖片重瞭,圖片下的文字說明卻不同呢?)

評分不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![故宮珍賞(第7輯):海中珍奇 [Treasures of the Palace Museum:Catalog of Marine Creasures] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11610807/54c2073dN2e971431.jpg)

![西方舞颱美術基礎 [Essentials of Scenography in the West] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12126524/58b9369dNa6381808.jpg)

![如何經營一傢商業畫廊 [How to Start and Run a Commercial Art Galler] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12204058/592675caN01b9e186.jpg)