具体描述

内容简介

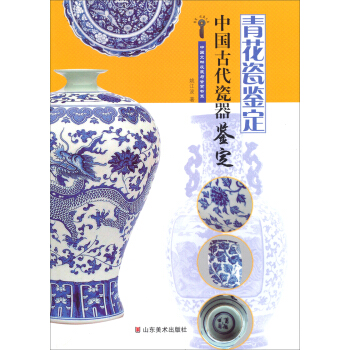

《中国文物收藏与鉴赏书系中国古代瓷器鉴定 青花瓷鉴定》,本套丛书的图片为珍贵的第一手资料,大多数器物被列为全国重点保护文物,其独有性可以代表中国古代瓷器的主流,所以该书的出版,对于专业学术领域的研究有着重要的价值,必将受到业界、爱好者的深度关注和广泛评议。本套丛书在选择图例时,尽量突出典型性,同时兼顾年代、器型、窑口的多样性。行文风格简练朴实,以常识性、趣味性为主,兼顾学术性。目录

综述胎质

青料

造型

纹饰

价值判断与收藏保养

前言/序言

用户评价

这本书的参考文献和注释体系,展现了作者深厚的学术功底和严谨治学的态度。在每一章节的末尾,作者都会列出详尽的参考书目、出土报告乃至重要的拍卖图录来源,这让读者能够清楚地追踪每一个论点的出处,极大地增强了内容的可靠性。更重要的是,这种完备的引用结构,为我们这些希望进一步深入研究的读者指明了后续学习的方向。我发现了好几本我以前从未接触过的、与窑址发掘相关的德文或日文研究资料,这在以往阅读的中文鉴赏类书籍中是极为罕见的。这表明作者的视野超越了传统的中文古籍范畴,真正站在了全球考古学和艺术史研究的前沿。对于有志于进行严肃学术研究的爱好者而言,这本书提供的绝不仅仅是知识,更是一种科研方法的范本。

评分对于一个渴望提升鉴赏实战能力的读者来说,最实用的就是那些能够直接应用到实践中的“避坑指南”。这本书在这方面做得非常出色,它不像有些书籍那样,仅仅是罗列“真品特征”,而是着重强调了“仿品如何模仿”以及“如何从细微处识破”的技巧。例如,书中对于现代仿制釉面光泽的探讨,指出当代化学釉料在特定光线下会产生一种“死板”的亮度,而老器物的光泽则带有“温润的油脂感”,并配以对比图解。这种对比是极其直观且具有操作性的。我曾拿着书中的照片对比我正在研究的一件明代器物,书中强调的“老包浆”与我实物上的那种岁月沉积感完美契合,让我对自己的判断更加确信。这种侧重于辨伪和实证的叙事方式,极大地增强了这本书作为工具书的价值。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那淡雅的米白色调,配上烫金的书名,透着一股沉稳的历史厚重感。我通常对这类专业书籍的视觉体验要求不高,但这本书的排版简直是艺术品。内页纸张选用了那种略带纹理的哑光纸,即便是印刷的彩图,色彩还原度也极为出色,青花瓷器上那种细腻的钴料晕散效果,隔着纸张仿佛都能感受到历史的呼吸。尤其值得称赞的是,书中对器物细节的放大图处理得非常到位,那些细微的釉面开片、底足的修足痕迹,都清晰可见,这对于深度研究者来说简直是福音。相比那些动辄使用廉价铜版纸、色彩失真严重的出版物,这套书在硬件上的投入,无疑体现了出版方对文物研究的尊重和对读者的诚意。装帧的严谨性,让我每一次翻阅都像是在进行一场庄重的仪式,而不是简单地获取知识。它不仅仅是一本工具书,更是一件值得收藏的艺术品本身。

评分这本书的行文风格可以说是极其严谨,几乎达到了学术论文的级别,但又巧妙地避开了过度晦涩的术语堆砌。作者的叙事逻辑清晰得如同博物馆的布展路线,从宏观的历史脉络梳理,到微观的工艺特征剖析,过渡得天衣无缝。我特别欣赏作者在论述某个特定历史阶段的瓷器风格转变时,所展现出的那种抽丝剥茧的能力。他不会简单地罗列“某朝的特点是什么”,而是会深入探讨形成这种特点的社会、经济甚至审美变迁背景。例如,他对明代永乐时期外销瓷与内廷用瓷在装饰母题上的微妙差异的阐述,引人深思。读完某一部分,你不仅知道“是什么”,更明白了“为什么是这样”。这种深层次的因果探究,极大地提升了阅读的智力参与感,远超一般市面上那种浮光掠影的“快速上手指南”。

评分初次翻阅时,我原本有些担心内容会过于侧重于某个时期或某种品类的“冷门”知识,毕竟很多专业的书都有自己的偏好。然而,这本书的广博程度着实令我惊喜。它覆盖了从宋代典雅的单色釉到清代繁复的彩绘工艺,每一个章节的篇幅分配都显得经过深思熟虑,力求平衡。我个人对清代康熙朝的“五彩”情有独钟,书中对康熙五彩釉料化学成分的解析,结合当时的窑口技术限制所产生的艺术效果,提供了非常新颖的视角。即便是我自认为已经相当熟悉的领域,这本书中依然能提供一两处让我茅塞顿开的关键信息点,这说明作者团队在资料的搜集和交叉验证上,投入了巨大的心血。它成功地架设起了一座坚实的桥梁,连接了初学者对宏观历史的认知和资深藏家对微观特征的辨识需求。

评分大篇幅的青花瓷片图片,配以少量的文字,想靠这一本书学会鉴别青花瓷,恐怕有点异想天开了。(奇怪,为什么有些图片重了,图片下的文字说明却不同呢?)

评分不错

评分大篇幅的青花瓷片图片,配以少量的文字,想靠这一本书学会鉴别青花瓷,恐怕有点异想天开了。(奇怪,为什么有些图片重了,图片下的文字说明却不同呢?)

评分大篇幅的青花瓷片图片,配以少量的文字,想靠这一本书学会鉴别青花瓷,恐怕有点异想天开了。(奇怪,为什么有些图片重了,图片下的文字说明却不同呢?)

评分还可以

评分还可以

评分不错

评分好

评分大篇幅的青花瓷片图片,配以少量的文字,想靠这一本书学会鉴别青花瓷,恐怕有点异想天开了。(奇怪,为什么有些图片重了,图片下的文字说明却不同呢?)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![故宫珍赏(第7辑):海中珍奇 [Treasures of the Palace Museum:Catalog of Marine Creasures] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11610807/54c2073dN2e971431.jpg)

![西方舞台美术基础 [Essentials of Scenography in the West] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12126524/58b9369dNa6381808.jpg)

![如何经营一家商业画廊 [How to Start and Run a Commercial Art Galler] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12204058/592675caN01b9e186.jpg)