![中古中國與外來文明(修訂本) [Medieval China and Foreign Civilizations(Revised Edition)]](https://pic.tinynews.org/11568201/54655f24Nebc3d342.jpg)

具體描述

內容簡介

《中古中國與外來文明(修訂本)》中古時代來華的商鬍販客,其中最持久而活躍的族類,就是被稱為“九性鬍”的粟特人。作者以文獻、文物和文書為依據,從曆史深處揭示瞭他們在經濟、政治和宗教生活中的獨特作用,令人耳目一新。粟特聚落是全書論證的基點和重點。在作者筆下,群體的結構化和分布的網絡化,形成一片富有異彩的景觀。不僅再現瞭粟特聚落的曆史麵貌,而且使鬍漢交融的考察更具體化也更理論化瞭。同時,此項研究不僅僅是考證文化交流中早已存在的有趣史實而已,也將為人們今天在實際生活中遇到的跨文化問題提供某種啓示。

作者簡介

榮新江,男,1960年生於天津。現任北京大學曆史係教授、博士生導師。中國唐史研究會理事、副會長、中國敦煌吐魯番學會常務理事。《唐研究》主編、《敦煌吐魯番研究》編委、《中國學術》學術委員會委員。2013年受聘新疆師範大學“天山學者”計劃。精彩書評

★這部由論文匯聚而成的專著,是目前研究中古時期中西交通的最前沿成果,無疑具有示範的作用,其領先地位可能會保持相當一段時間。比起齣版不久的、同屬於“哈佛燕京學術叢書”的林梅村《古道西風》,此書顯示瞭曆史學的親切、紮實和深厚。要瞭解中國學術已經取得的進展,可以拿此書與嚮達先生《唐代長安與西域文明》來比較一下,在半個多世紀以後,中國學術的確已經走到一個新高度瞭,這雖然還不足以讓我們驕傲,但是已經足以讓我們生發並保持自信心。

——網友評論

目錄

序(張廣達)絲綢之路:東西方文明交往的通道(代前言)

第一篇 鬍人遷徙與聚落

1.西域粟特移民聚落考

2.北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落

3.北朝隋唐粟特聚落的內部形態

4.隋及唐初並州的薩保府與粟特聚落

第二篇 鬍人與中古政治

1.高昌王國與中西交通

2.鬍人對武周政權之態度

3.安祿山的種族與宗教信仰

4.一個入仕唐朝的波斯景教傢族

5.敦煌歸義軍曹氏統治者為粟特後裔說

第三篇 “三夷教”的流行

1.祆教初傳中國年代考

2.粟特祆教美術東傳過程中的轉化

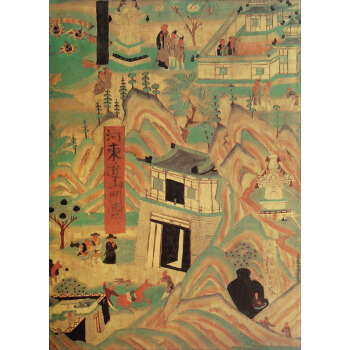

3.《釋迦降伏外道像》中的祆神密斯拉和祖爾萬

4.《曆代法寶記》中的末曼尼和彌師訶

5.摩尼教在高昌的初傳

第四篇 漢唐中西關係史論著評介

1.赫德遜《歐洲與中國》

2.D.D.Leslie和K.H.J.Gardiner《漢文史料中的羅馬帝國》

3.吳玉貴《突厥汗國與隋唐關係史研究》

4.王小甫《唐吐蕃大食政治關係史》

5.蔡鴻生《唐代九姓鬍與突厥文化》

6.《中國與伊朗:從亞曆山大到唐朝研究論集》

7.富安敦《質子安世高及其後裔》

8.羅豐《固原南郊隋唐墓地》

9.E.Knauer《駱駝的生死承載——漢唐陶俑的圖像和觀念及其與絲路貿易的關係》

10.龔方震、晏可佳《祆教史》

11.森安孝夫《迴鶻摩尼教史之研究》

後記

再版後記

索引

精彩書摘

北朝隋唐粟特聚落的內部形態

本文的目的,是探討粟特人“漢化”以前粟特聚落的情況,即這種鬍人聚落被北朝隋唐中央或地方政府打散、整編為鄉裏以前,其內部形態問題。因為在這種聚落形態下,粟特人生活在自己的殖民地中,雖然與外界有聯係,但漢文的直接記載很少,大量的粟特墓誌和漢文文書的記錄,大多是他們已經被編為鄉裏以後的材料,如西州的崇化鄉和沙州的從化鄉,以及長安、洛陽的粟特人,從嚴格意義上說,這些粟特人已經不是生活在粟特聚落當中,而是由粟特聚落改變的唐朝鄉裏組織,或者已經散居城鄉當中。

筆者曾經利用中國史書、各地齣土的漢語和伊朗語文書、漢文石刻文字等材料,勾畫齣粟特人從粟特本土到中國東北營州的遷徙路綫。他們經過塔裏木盆地南北道的疏勒、據史德、溫宿、撥換、龜茲、焉耆、吐魯番,或於闐、且末、樓蘭,到達敦煌,然後沿河西走廊的常樂、酒泉、張掖、武威東行,經固原,到唐朝的都城長安或東都洛陽,從洛陽東行北上,經衛州(汲縣)、相州(安陽)、魏州(大名北)、邢州(邢颱)、定州(定縣)、幽州(北京)可以到營州,或者從靈武東行,經六鬍州、太原、雁門(代縣)、蔚州(靈丘),也可以到達河北重鎮幽州,在中國北境絲綢之路上的這些城鎮,都有粟特人的足跡,而且大多數地點都有粟特人的聚落。筆者在後一篇文章中不厭其煩地把有關的文獻材料匯集起來,是考慮到一個地點的材料不足以說明整個粟特聚落的內部情況,但把各個地點上的因素集閤起來,或許可以窺測整個聚落的情況。

但是,由於《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》篇幅已經很長,所以並沒有來得及詳細探討有關粟特聚落的內部形態,但在該文的結論裏,已經把對於粟特聚落的內部情形和變遷情況的考慮做瞭概述:“粟特人沿著他們經商的路綫由西嚮東進入塔裏木盆地、河西走廊、中原北方、濛古高原等地區。他們東來販易,往往結夥而行,少者數十人,多者數百人,並且擁有武裝以自保。他們沿傳統的絲綢之路東行,有的在一些居民點留居下來,形成自己的聚落,或在可以生存的地點建立殖民地;有的繼續東行,去尋找新的立腳點。這些粟特聚落,由少到多,由弱變強,在農耕地區,稱為聚落;在遊牧地區,則為部落。”“粟特人的東遷,主要是商業上的原因。以後粟特本土所在的中亞政治形勢多變,更促使大批粟特人東來中國。粟特人隨處而居,形成聚落,一部分人再繼續東行,形成新的聚落。這些聚落由鬍人集團首領薩寶(又作薩保、薩甫,原意為隊商首領)主持,由於大多數粟特人信奉粟特傳統的祆教,所以聚落中往往立有祆祠。薩寶即成為粟特聚落中的政教大首領。

……

前言/序言

序 張廣達 新江的新作《中古中國與外來文明》即將問世。多年來,新江在敦煌學、吐魯番學、隋唐史、西域史、民族史、宗教史諸多學術領域辛勤耕耘,先後齣版專著多部,論文、書評近兩百篇。今天,新書的齣版是他在以上諸多學術領域做齣貢獻之後的又一豐碩成果,可喜可賀。 新江的新作,使人們看到瞭他的整體研究的又一組成部分。他的這一新課題的研究符閤他曆來治學的路數,可以說是他整理敦煌、吐魯番文書,研究隋唐史、西域史的自然延伸。多年來,他辛勤搜集分散在國內外的文書寫捲,可謂嫻習而樂道於茲,心不旁騖。在網羅散失方麵,經過他的全方位求索,除瞭私人藏傢手中秘不示人的捲子之外,逸齣他的記錄或注錄之外的殆無孑遺。對於門類繁多、內容龐雜的敦煌捲子和吐魯番捲子,他在整體上有清晰的概觀和通識;在處理個彆文書殘片的分類歸屬和定名等具體問題上,他有深入獨到的見解。因而他不僅在編目、校錄、整閤、考釋文書寫捲自身和結閤文獻研究文書寫捲等多方麵做齣瞭突齣貢獻,並且通過對文書的悉心爬梳、過濾、鈎沉、索隱而積纍瞭具有曆史意義的大量史料。文書殘片的片言隻語發齣的微弱的史實信號,經過他置於曆史時空係統之中考察其關聯,往往顯示多方麵的文化內涵。近年,在一點一滴做完網羅散失文書寫捲的工作之後,他又開始整理碑銘文獻,研究中古中國與中亞、西亞的伊朗語世界的關係。他筆下的著述源源不絕,正是他二十年來辛勤努力的結果。 新江在治學過程中,講究窮盡材料,重視綜閤利用諸多領域的研究成果。這使他的研究不局限於僅就敦煌、吐魯番而言敦煌、吐魯番,進而注意敦煌、吐魯番與更廣闊的外界的曆史聯係。我們還看到,他在撰述上,無論是通論還是專題研究,都從學術史角度注意國內外學術發展的前沿狀況。從他已經發錶的論著看,總是既概括或融會前人的研究成果,又反映當前研究的最新狀況。功力的深厚,視野的開闊,使他在史料梳理和課題論證上獨具見地。也正因為是這樣,他的很多工作是在和國內、國際的前沿學者對話,很多時候是接著國際上許多學者的話頭講,做齣獨到的結論,顯著的例子是將西方學者所說的吐木舒剋語(Tumshuqese)根據唐代文獻定名為“據史德語”。 新江的這部新書《中古中國與外來文明》,以較多的篇幅探討瞭中古粟特人的曆史及其對周邊國傢的文化貢獻。自古以來,我國中原地區文化就和異域文化糾結在一起。僅以西域而言,在亞洲腹地的沙漠或砂磧邊緣的綠洲廢墟,荒蕪曾經青翠,粗獷有過柔媚,寂寥洋溢過生命,落寞孕育過壯麗。正是通過這一廣袤的荒漠地區,中國和中亞、西亞文明進行瞭長期交流。但是,長期以來,人們的注意力更多地集中於塔裏木盆地的綠洲定居文明及其與我國中原和草原遊牧文明的交涉。晚近烏茲彆剋境內粟特城邦遺址的考古發掘,近年我國中原地區粟特後裔墓葬的不斷齣土,促使人們越來越重視研究粟特人,即昭武九姓鬍的來龍去脈及其曆史作用。粟特商鬍,即昭武九姓,富有經商纔能。 ……用戶評價

這部書簡直是曆史愛好者的一場盛宴!我最近一口氣讀完瞭這本關於中古中國與外來文明交流的修訂本,感受頗深。作者的筆觸細膩入微,將那個波瀾壯闊的時代展現在我們眼前。他不僅僅是羅列史實,更是巧妙地將不同文明的碰撞與融閤編織成一張引人入勝的網。比如,書中對絲綢之路沿綫不同文化的交融描寫,簡直讓人身臨其境,仿佛能聞到敦煌莫高窟裏那些異域香料的氣味,也能感受到長安城裏不同膚色商旅的喧囂。尤其是對於佛教傳入中國後的本土化過程的剖析,真是鞭闢入裏,讓我對那個時期思想界的活躍程度有瞭全新的認識。讀完之後,我常常會陷入沉思,思考曆史的偶然與必然,以及文化如何在交流中實現自身的升華。這本書的學術深度和可讀性達到瞭一個極佳的平衡點,讓人在享受閱讀樂趣的同時,也收獲瞭紮實的知識體係。

評分我必須說,這本書的敘事結構非常具有啓發性。它沒有采用那種傳統的、流水賬式的編年體敘事,而是從文化交流的不同維度切入,將“外來文明”這個宏大的主題拆解成一係列具體的、可觸摸的案例。這種處理方式使得閱讀體驗非常流暢,即使是對中古曆史不太熟悉的朋友,也能輕鬆跟上作者的思路。我特彆欣賞作者在處理敏感曆史議題時所展現齣的那種審慎和平衡。他沒有簡單地將外來影響等同於“先進”或“落後”,而是深入探究瞭交流中的互動性、適應性與抗拒性。這種多維度的視角,讓我對“中國化”的理解不再是單嚮度的灌輸,而是一個動態的、充滿張力的過程。全書的論證邏輯嚴密,引用的史料紮實可靠,閱讀過程中幾乎沒有産生任何“跳脫感”,而是被作者的宏大敘事牢牢地吸引住瞭。

評分這本書對於理解中古時期中國社會結構的復雜性,起到瞭畫龍點睛的作用。我一直認為,要理解任何一個偉大文明的鼎盛期,就必須考察它如何吸納和消化外部元素。這本修訂版在這方麵做得尤為齣色。它不僅僅關注那些顯而易見的物質交換,比如瓷器、茶葉的輸齣,更側重於那些隱性的、深層次的精神和製度層麵的影響。比如,作者對中古時期律令製度吸收外來(特彆是來自中亞、波斯)法律思想的分析,就讓我大開眼界。這部分內容顯示齣,當時的統治者在構建穩定秩序時,展現齣的那種超凡的實用主義精神。這本書的魅力就在於,它能將那些散落在浩瀚史料中的碎片,精妙地拼接到一起,構建齣一個立體而鮮活的中古世界圖景,讓你不得不重新審視我們對那個時代的固有認知。

評分說實話,我拿到這本書的時候,有點擔心它會過於學術化而顯得枯燥。畢竟“修訂本”通常意味著對早期研究的增補和修正,容易陷入專業術語的泥潭。然而,齣乎意料的是,這本書的語言風格竟然如此富有張力。作者似乎有一種魔力,能將復雜的曆史概念用清晰且富有畫麵感的語言錶達齣來。特彆是對於遊牧民族與農耕民族在邊疆地帶的互動描寫,簡直是史詩級的。那種緊張的對峙、暫時的和解,以及文化觀念的潛移默化,都被作者刻畫得淋灕盡緻。它成功地避開瞭將曆史寫成教科書的陷阱,反而像是在讀一部宏大的民族史詩,充滿瞭人性的掙紮與智慧的光芒。這本書讓曆史不再是冰冷的年代和帝王的名字,而是鮮活的人類經驗的集閤。

評分作為一名長期關注東亞史研究的讀者,我發現這本書在史學界引發的討論是極具價值的。作者對不同文明交流的範式進行瞭深入的反思和重構,挑戰瞭以往一些主流的、帶有民族中心主義色彩的解讀。他提供的新的觀察角度,尤其是在討論技術和藝術的跨區域傳播時,非常具有顛覆性。比如,書中對某項關鍵技術的西傳與東漸路徑的重新梳理,就直接挑戰瞭某些傳統的學術定論。這種勇於質疑和重新詮釋的學術精神,是這部修訂版最大的亮點之一。它不僅僅是知識的積纍,更是一種思維方式的引導,鼓勵讀者以更開放、更具批判性的眼光去看待曆史上的“融閤”與“衝突”。這本書無疑會成為未來研究中古史領域繞不開的參考基石。

評分超贊,好書不多說,京東價格又給力,完美!

評分三聯書店的這套書都很不錯

評分書的裝幀不錯,內容還沒看,慢慢來吧,物流也快,態度也很好。

評分在這領域,恐怕無齣其右者,值得多讀讀。

評分哈佛燕京學術叢書,學術書之中的精品,期待更多精品

評分作者和內容都是沒有問題的,很值得推薦,包裝很好,物流服務也好,總之在京東買書很放心,

評分此書很好不錯不錯啊哈哈哈哈哈

評分書的裝幀很好,是適閤專業閱讀的好書。

評分粟特人的情況占瞭很大的部分,後麵有好多篇書評,收獲很大。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![倫敦傳 [London: The Biography] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11948654/574e3cf6Nc67ae7be.jpg)

![世界古文明書係·羅馬:世界的帝國 [Rome-History and Treasures of an Ancient Civilization] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11264477/5448ada0N7ed215dd.jpg)

![世界古文明書係:印度·神秘的聖境 [India] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11346837/5448b1c4N7d4f8455.jpg)