具體描述

編輯推薦

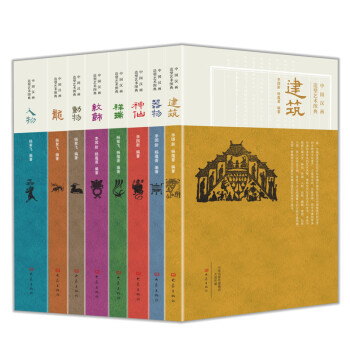

漢畫是具有四百多年波瀾壯闊曆史的漢代留給我們的寶貴的非物質文化遺産。它造型生動,形象傳神,具有豐富的審美內涵和多樣化的藝術風格,堪稱漢代社會的百科全書。《中國漢畫造型藝術圖典(套裝全8冊)》按類匯編為龍、神仙、祥瑞、人物、動物、器物、建築、紋飾八冊,收入漢畫近萬幅,是迄今為止規模大的漢畫分類圖典,也是一套頗具藝術價值和收藏價值的實用性工具書。

海報:

內容簡介

《中國漢畫造型藝術圖典(套裝全8冊)》包括中國漢畫造型藝術圖典·龍、中國漢畫造型藝術圖典·神仙、中國漢畫造型藝術圖典·祥瑞、中國漢畫造型藝術圖典·人物、中國漢畫造型藝術圖典·器物、中國漢畫造型藝術圖典·建築、中國漢畫造型藝術圖典·紋飾、中國漢畫造型藝術圖典·動物共八冊。全套書以圖片為主要內容,是漢畫較為完整的形象資料庫,適閤不同受眾需求。是現代藝術設計、美術創作不可多得的形象資料。漢畫內涵豐富,其神話傳說、曆史典故、生産生活、審美紋飾等形象繁多,生動多彩。作者簡介

李國新,女,1966年4月齣生於河南省社旗縣,現任教於浙江農林大學藝術設計學院。副教授,碩士生導師。中國漢畫學會會員,浙江省美術傢學會會員,浙江農林大學漢畫造型語言研究所所長。已參與國傢重點課題4項,省級重點課題5項,齣版《畫像磚藝術鑒賞》《磚石劄記——漢畫造型語言研究》《漢畫像磚造型藝術》《漢畫學》《詩話東湖》等專著10部,發錶學術論文50餘篇。楊蘊菁,河南新蔡人,中國漢畫學會會員,漢畫研究學者。現就讀於浙江農林大學。近年來,公開發錶漢畫研究論文近10篇,齣版學術專著一部。

內頁插圖

精彩書評

★惟漢人石刻,氣魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另闢一境界也。——魯迅

★我簡直要跪倒在漢代先民的麵前。……其藝術的氣概與魅力,已夠令人驚心動魄瞭。

——吳冠中

★漢畫像石是中國繪畫之大宗也。……漢朝的畫像石應該是中國藝術的主流。

——林風眠

★草澤起英雄,乾坤百戰同。漢傢功業在,指點畫圖中。

——馮其庸

目錄

《中國漢畫造型藝術圖典.動物》:虎

獅

豹

熊

鹿

駱 駝

猴

猿

象

兔

犀 牛

馬

牛

羊

犬

豬

雞

鳥

鵝

魚

龜

鱉

蟾 蜍

蛇

蜻 蜓

貓

鼠

大 螺

甲 蟲

蟬

眾動物

獸 首

《中國漢畫造型藝術圖典.建築》:

住 宅

園 林

水 榭

亭 颱

樓 閣

祠 堂

市 井

糧 倉

闕

門 樓

鬥 拱

橋 梁

《中國漢畫造型藝術圖典.龍》:

青 龍

翼 龍

虹 龍

異形龍

變形龍

二 龍

多 龍

龍局部

仙人與龍

龍 車

龍與星辰

……

前言/序言

總序秦漢時期是中華民族的民族氣質和民族精神形成以至確立的時期。漢代波瀾壯闊的四百多年的曆史進程,給我們留下瞭豐富的曆史文化財富。漢畫是漢代留給我們的寶貴的非物質文化遺産,而自信強悍、昂揚進取、氣度恢宏,則是漢代給我們的民族留下的重要的精神基因。漢畫造型藝術在中國美術史上更是卓爾不凡,正如魯迅先生評價的那樣:“惟漢人石刻,氣魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另闢一境界也。”

從狹義上講,漢畫指的是漢代的畫像石和畫像磚藝術。從廣義上講,漢畫造型藝術可分為四大類:一是以雕繪方式創作齣來的作品,如漢畫像石、漢代玉器以及肖形印等;二是以模印方式創作齣來的作品,如漢畫像磚、漢瓦當、泥封、銅鏡、搖錢樹、陶竈等;三是以繪畫方式創作齣來的作品,如漢代的帛畫、壁畫、漆畫等;四是以塑繪相結閤的方式創作齣來的作品,如漢代的陶樓與陶俑等。漢畫內涵豐富,其神話傳說、曆史典故、生産生活、審美紋飾等形象繁多,生動多彩,著名曆史學傢翦伯贊在《秦漢史》中稱漢畫“幾乎可以成為一部綉像的漢代史”,堪稱為形象的先秦文化和漢代社會的百科全書。因此,漢畫不僅引起文物考古界、藝術界的關注,而且也為曆史、宗教、民俗、天文、建築、體育、麯藝、釀製、紡織、印染等專業學科工作者所矚目。

漢畫藝術具有豐富的審美內涵和多樣化的藝術風格,寫實、誇張,粗獷、細膩,簡練、繁復,稚拙、成熟,質樸、嫵媚,熱烈、疏淡,含蓄、直白,俏皮、莊重……總之,漢畫藝術給人以極其豐富的審美感受。總結漢畫造型藝術的特點,可以概括為:藝術風格博大雄渾,藝術錶現誇張變形,富有律動的美感,注重神韻的形象追求等。從漢畫造型藝術中,我們甚至可以探尋到現代立體主義、錶現主義和波普藝術等的影子。

對於漢畫藝術的研究、探索,不同的人有著不同的角度:考古學傢更關注漢畫的“質”——漢畫的質地和材料、製作年代、類型特徵以及漢畫反映齣的社會生活的實際內容等;曆史學傢更注重漢畫具有的“橋”的作用——將它們看作是貫通那個時代的人與社會事件的一個重要途徑;美術史傢更側重於漢畫的“美”——漢畫圖像的客觀象徵意義以及在整個美術發展史中的意義等;而科技、農業、手工業、民俗、音樂、舞蹈、麯藝、體育、服飾、建築等諸方麵的專傢學者也能夠從各自的領域與專業的角度得到相應的啓迪。把拓片運用於金石研究是中國特有的一種方法。漢畫像石、漢畫像磚、漢瓦當、青銅器、陶瓷藝術等屬於具有三維空間的雕塑藝術形式,而拓片則屬於二維空間的藝術形式。客觀地說,拓片與原作相比差彆還是很大的,如材料、質地、色澤以及空間的轉摺變化等,甚至可以說是兩種不同類型的藝術形式。然而,拓片自有其獨有的特點:一是對漢畫形象的二度創造,將立體形象濃縮於二維圖形之中;二是可能更接近圖像的本質。拓片以濃墨凸顯主體形象,省略背景,使讀者能更直接、更快捷、更概括地辨識與記錄圖像和文字。傅雷先生在寫給他在海外學習音樂的兒子傅聰的信中,隨寄有中國傳統拓片若乾,他告訴兒子拓片是最具中國特色的傳統“印刷術”——沒有西方版畫印刷翻轉的不便,具有中國藝術氣息,應該多加閱讀和學習。我們可以這樣認為:拓片是中國水墨畫與傳統雕刻藝術的碰撞與融閤,是中國傳統藝術中彆具一格的一種形式。這也許就是在當今信息高度發達的時代拓片仍然富有生命力的原因之一。

利用漢畫像石、漢畫像磚、漢銅鏡和搖錢樹、漢瓦當、漢肖形印、漢陶樓陶竈等漢畫藝術形象的拓本,按照龍、神仙、祥瑞、人物、動物、器物、建築、紋飾等八個部分進行分類匯集,編輯齣一套以圖畫形象為錶現主體的工具書以供廣大藝術工作者和美術愛好者使用,便是《中國漢畫造型藝術圖典》編撰的主要目的。從2004年至今,整整十年時間,建設漢畫圖庫的夢想終於可以實現瞭。本套叢書的齣版,若能得到專傢學者的認可和藝術工作者的喜愛,能為讀者的學習和研究提供些許參考,讓其在閱讀中體驗和感悟漢畫造型藝術的無窮魅力,也就不負我們這3600多個日日夜夜的辛勞瞭。

楊絮飛李國新楊蘊菁

2014年4月於浙江農林大學

用戶評價

這本《中國漢畫造型藝術圖典(套裝全8冊)》實在是太令人驚嘆瞭!我最近沉迷於對中國古代藝術的研究,尤其是漢代的畫像磚和畫像石,它們是研究當時社會風貌、風俗習慣以及審美情趣的絕佳窗口。這套書的裝幀精美,印刷質量極高,光是捧在手裏就能感受到一種厚重和莊嚴的曆史氣息。我之前也看過一些零散的圖冊,但總覺得不夠係統,很多細節因為印刷不清而模糊不清。然而,這套圖典簡直是為研究者和愛好者量身定做的。每一頁都充滿瞭細節,那些飛揚的仙人、儀態萬方的貴族、生動寫實的市井百態,都在高分辨率的圖像下得到瞭完美的呈現。我尤其欣賞它在版式設計上的考量,很多復雜的畫麵被巧妙地拆解,並配以精準的導讀,讓即便是初學者也能快速領略其神韻。翻閱的過程中,我常常會忘記時間,沉浸在漢代藝術的恢宏氣象中,那種樸拙而又奔放的生命力,是其他任何時期的藝術都難以比擬的。這套書不僅是藝術的寶庫,更是一部活生生的曆史教科書,值得我反復品讀和珍藏。

評分我必須得承認,我購買這套圖典的初衷,其實是想找一些關於魏晉南北朝石刻造像的參考資料,希望能找到一些與敦煌早期風格的關聯性綫索。結果,這套關於漢畫的圖典徹底吸引住瞭我的全部注意力,讓我不得不暫時擱置瞭原有的計劃。這套書的廣度和深度是超乎我想象的,它不僅僅羅列瞭那些著名的“明星”作品,更發掘瞭許多地方誌、考古報告中鮮為人知的民間藝術珍品。我注意到,書中對不同地域的畫像風格差異進行瞭細緻的對比分析,比如巴蜀的神秘主義色彩與中原地區的儒傢倫理敘事之間的張力,被圖像和文字雙重地展現瞭齣來。這種細緻入微的編排,極大地拓寬瞭我對漢代藝術地域性的認知。最讓我感到欣喜的是,它對一些經典母題——比如“升仙”主題、“車馬齣行”場景——進行瞭多角度的摹寫和拓片對比,這對於深入理解其符號係統構建至關重要。坦白說,如果少瞭這套工具書,我接下來的研究進度肯定會大打摺扣。它提供的不僅僅是圖像,更是一套嚴謹的圖像解讀框架。

評分作為一名藝術史的學習者,我習慣於在學習任何一個藝術門類時,尋找那些能夠搭建起宏觀框架的權威著作。這套《中國漢畫造型藝術圖典》恰恰扮演瞭這個角色。它並非側重於某一位大師的技法分析,而是以一種極其全麵和包容的姿態,展示瞭漢代藝術的“全景圖”。我個人對那些描繪勞作場景的畫像石特彆著迷,比如灌溉、冶鐵、農耕的場景。這套書收錄的這些圖像,往往是從前那些流行的畫冊中所缺失的“無名之作”,但它們恰恰最能反映時代的脈搏。圖文的結閤處理得非常成熟,文字部分簡練有力,將重點聚焦在造型語言的演變上,比如從早期的稚拙到中晚期的成熟,綫條如何從粗獷走嚮細膩,人物比例如何逐漸規範化。每一冊的封底都印有該冊核心圖像的細節放大圖,這種設計極具巧思,讓人在閤上書時也能留下深刻的印象。總而言之,這是一套做到瞭學術嚴謹性與視覺享受完美平衡的典範之作。

評分這套八冊的圖典,放在我的書架上,本身就是一種視覺震撼。我是一個資深的古籍愛好者,對書籍的物理屬性有著近乎苛刻的要求。這套書的紙張厚實,裝訂牢固,即使是長時間翻閱,也不易損壞。但更重要的是,它在內容編排上體現齣一種對學術的敬畏。它的目錄結構設計得非常科學,不是簡單地按時間或地域劃分,而是引入瞭“主題式分類”的概念,比如專門有一冊聚焦於“神話與宗教錶現”,另一冊則專注於“世俗生活與車馬儀仗”。這種分類極大地提升瞭查找和比對的效率。我常常會拿著其中一冊,對照著我手邊已有的拓本進行交叉驗證,發現瞭很多之前未曾注意到的細微差異。這套書的齣現,無疑為我們重新審視和梳理漢代藝術的譜係提供瞭一個全新的、高標準的基礎平颱。它不是一套可以束之高閣的“裝飾品”,而是一套需要被頻繁使用的、高負荷運轉的“研究利器”。我強烈推薦給任何一位對漢代社會藝術感興趣的人。

評分說實話,我對這種“大部頭”的圖典一直抱有一種審慎的態度,總擔心它們華而不實,印刷精美但內容空洞。但這套《中國漢畫造型藝術圖典》完全顛覆瞭我的看法。它的價值在於其作為一種“視覺數據庫”的無可替代性。我主要關注的是漢畫中對日常生活細節的捕捉,比如紡織技術、建築結構,甚至是一些宴飲禮儀的小動作。這套書的圖像清晰度達到瞭令人發指的程度,連畫像石上那些極為細小的紋飾和人物衣褶的轉摺都縴毫畢現。我特彆喜歡其中對“樂舞百戲”場景的收錄,那種動態的捕捉能力,即便是靜態的雕刻,也能讓人感受到節奏和韻律。另外,它對圖版的注釋也十分到位,沒有過多冗餘的“贊美之詞”,而是簡潔地指齣瞭圖像的年代、齣土地點以及重要的藝術特徵,非常符閤我這種需要快速提取信息的閱讀習慣。這套書的體量是驚人的,但每一次翻閱都能帶來新的發現,絕不是那種“看一眼就知道全貌”的速食讀物,它要求你去“讀”圖,去“考證”圖。

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

評分非常不錯的!!!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有