具体描述

编辑推荐

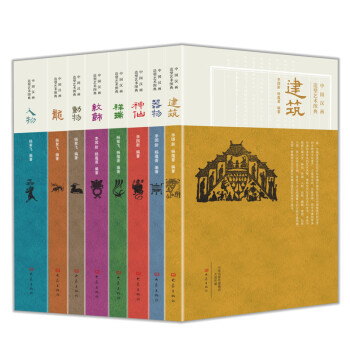

汉画是具有四百多年波澜壮阔历史的汉代留给我们的宝贵的非物质文化遗产。它造型生动,形象传神,具有丰富的审美内涵和多样化的艺术风格,堪称汉代社会的百科全书。《中国汉画造型艺术图典(套装全8册)》按类汇编为龙、神仙、祥瑞、人物、动物、器物、建筑、纹饰八册,收入汉画近万幅,是迄今为止规模大的汉画分类图典,也是一套颇具艺术价值和收藏价值的实用性工具书。

海报:

内容简介

《中国汉画造型艺术图典(套装全8册)》包括中国汉画造型艺术图典·龙、中国汉画造型艺术图典·神仙、中国汉画造型艺术图典·祥瑞、中国汉画造型艺术图典·人物、中国汉画造型艺术图典·器物、中国汉画造型艺术图典·建筑、中国汉画造型艺术图典·纹饰、中国汉画造型艺术图典·动物共八册。全套书以图片为主要内容,是汉画较为完整的形象资料库,适合不同受众需求。是现代艺术设计、美术创作不可多得的形象资料。汉画内涵丰富,其神话传说、历史典故、生产生活、审美纹饰等形象繁多,生动多彩。作者简介

李国新,女,1966年4月出生于河南省社旗县,现任教于浙江农林大学艺术设计学院。副教授,硕士生导师。中国汉画学会会员,浙江省美术家学会会员,浙江农林大学汉画造型语言研究所所长。已参与国家重点课题4项,省级重点课题5项,出版《画像砖艺术鉴赏》《砖石札记——汉画造型语言研究》《汉画像砖造型艺术》《汉画学》《诗话东湖》等专著10部,发表学术论文50余篇。杨蕴菁,河南新蔡人,中国汉画学会会员,汉画研究学者。现就读于浙江农林大学。近年来,公开发表汉画研究论文近10篇,出版学术专著一部。

内页插图

精彩书评

★惟汉人石刻,气魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另辟一境界也。——鲁迅

★我简直要跪倒在汉代先民的面前。……其艺术的气概与魅力,已够令人惊心动魄了。

——吴冠中

★汉画像石是中国绘画之大宗也。……汉朝的画像石应该是中国艺术的主流。

——林风眠

★草泽起英雄,乾坤百战同。汉家功业在,指点画图中。

——冯其庸

目录

《中国汉画造型艺术图典.动物》:虎

狮

豹

熊

鹿

骆 驼

猴

猿

象

兔

犀 牛

马

牛

羊

犬

猪

鸡

鸟

鹅

鱼

龟

鳖

蟾 蜍

蛇

蜻 蜓

猫

鼠

大 螺

甲 虫

蝉

众动物

兽 首

《中国汉画造型艺术图典.建筑》:

住 宅

园 林

水 榭

亭 台

楼 阁

祠 堂

市 井

粮 仓

阙

门 楼

斗 拱

桥 梁

《中国汉画造型艺术图典.龙》:

青 龙

翼 龙

虹 龙

异形龙

变形龙

二 龙

多 龙

龙局部

仙人与龙

龙 车

龙与星辰

……

前言/序言

总序秦汉时期是中华民族的民族气质和民族精神形成以至确立的时期。汉代波澜壮阔的四百多年的历史进程,给我们留下了丰富的历史文化财富。汉画是汉代留给我们的宝贵的非物质文化遗产,而自信强悍、昂扬进取、气度恢宏,则是汉代给我们的民族留下的重要的精神基因。汉画造型艺术在中国美术史上更是卓尔不凡,正如鲁迅先生评价的那样:“惟汉人石刻,气魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另辟一境界也。”

从狭义上讲,汉画指的是汉代的画像石和画像砖艺术。从广义上讲,汉画造型艺术可分为四大类:一是以雕绘方式创作出来的作品,如汉画像石、汉代玉器以及肖形印等;二是以模印方式创作出来的作品,如汉画像砖、汉瓦当、泥封、铜镜、摇钱树、陶灶等;三是以绘画方式创作出来的作品,如汉代的帛画、壁画、漆画等;四是以塑绘相结合的方式创作出来的作品,如汉代的陶楼与陶俑等。汉画内涵丰富,其神话传说、历史典故、生产生活、审美纹饰等形象繁多,生动多彩,著名历史学家翦伯赞在《秦汉史》中称汉画“几乎可以成为一部绣像的汉代史”,堪称为形象的先秦文化和汉代社会的百科全书。因此,汉画不仅引起文物考古界、艺术界的关注,而且也为历史、宗教、民俗、天文、建筑、体育、曲艺、酿制、纺织、印染等专业学科工作者所瞩目。

汉画艺术具有丰富的审美内涵和多样化的艺术风格,写实、夸张,粗犷、细腻,简练、繁复,稚拙、成熟,质朴、妩媚,热烈、疏淡,含蓄、直白,俏皮、庄重……总之,汉画艺术给人以极其丰富的审美感受。总结汉画造型艺术的特点,可以概括为:艺术风格博大雄浑,艺术表现夸张变形,富有律动的美感,注重神韵的形象追求等。从汉画造型艺术中,我们甚至可以探寻到现代立体主义、表现主义和波普艺术等的影子。

对于汉画艺术的研究、探索,不同的人有着不同的角度:考古学家更关注汉画的“质”——汉画的质地和材料、制作年代、类型特征以及汉画反映出的社会生活的实际内容等;历史学家更注重汉画具有的“桥”的作用——将它们看作是贯通那个时代的人与社会事件的一个重要途径;美术史家更侧重于汉画的“美”——汉画图像的客观象征意义以及在整个美术发展史中的意义等;而科技、农业、手工业、民俗、音乐、舞蹈、曲艺、体育、服饰、建筑等诸方面的专家学者也能够从各自的领域与专业的角度得到相应的启迪。把拓片运用于金石研究是中国特有的一种方法。汉画像石、汉画像砖、汉瓦当、青铜器、陶瓷艺术等属于具有三维空间的雕塑艺术形式,而拓片则属于二维空间的艺术形式。客观地说,拓片与原作相比差别还是很大的,如材料、质地、色泽以及空间的转折变化等,甚至可以说是两种不同类型的艺术形式。然而,拓片自有其独有的特点:一是对汉画形象的二度创造,将立体形象浓缩于二维图形之中;二是可能更接近图像的本质。拓片以浓墨凸显主体形象,省略背景,使读者能更直接、更快捷、更概括地辨识与记录图像和文字。傅雷先生在写给他在海外学习音乐的儿子傅聪的信中,随寄有中国传统拓片若干,他告诉儿子拓片是最具中国特色的传统“印刷术”——没有西方版画印刷翻转的不便,具有中国艺术气息,应该多加阅读和学习。我们可以这样认为:拓片是中国水墨画与传统雕刻艺术的碰撞与融合,是中国传统艺术中别具一格的一种形式。这也许就是在当今信息高度发达的时代拓片仍然富有生命力的原因之一。

利用汉画像石、汉画像砖、汉铜镜和摇钱树、汉瓦当、汉肖形印、汉陶楼陶灶等汉画艺术形象的拓本,按照龙、神仙、祥瑞、人物、动物、器物、建筑、纹饰等八个部分进行分类汇集,编辑出一套以图画形象为表现主体的工具书以供广大艺术工作者和美术爱好者使用,便是《中国汉画造型艺术图典》编撰的主要目的。从2004年至今,整整十年时间,建设汉画图库的梦想终于可以实现了。本套丛书的出版,若能得到专家学者的认可和艺术工作者的喜爱,能为读者的学习和研究提供些许参考,让其在阅读中体验和感悟汉画造型艺术的无穷魅力,也就不负我们这3600多个日日夜夜的辛劳了。

杨絮飞李国新杨蕴菁

2014年4月于浙江农林大学

用户评价

这本《中国汉画造型艺术图典(套装全8册)》实在是太令人惊叹了!我最近沉迷于对中国古代艺术的研究,尤其是汉代的画像砖和画像石,它们是研究当时社会风貌、风俗习惯以及审美情趣的绝佳窗口。这套书的装帧精美,印刷质量极高,光是捧在手里就能感受到一种厚重和庄严的历史气息。我之前也看过一些零散的图册,但总觉得不够系统,很多细节因为印刷不清而模糊不清。然而,这套图典简直是为研究者和爱好者量身定做的。每一页都充满了细节,那些飞扬的仙人、仪态万方的贵族、生动写实的市井百态,都在高分辨率的图像下得到了完美的呈现。我尤其欣赏它在版式设计上的考量,很多复杂的画面被巧妙地拆解,并配以精准的导读,让即便是初学者也能快速领略其神韵。翻阅的过程中,我常常会忘记时间,沉浸在汉代艺术的恢宏气象中,那种朴拙而又奔放的生命力,是其他任何时期的艺术都难以比拟的。这套书不仅是艺术的宝库,更是一部活生生的历史教科书,值得我反复品读和珍藏。

评分我必须得承认,我购买这套图典的初衷,其实是想找一些关于魏晋南北朝石刻造像的参考资料,希望能找到一些与敦煌早期风格的关联性线索。结果,这套关于汉画的图典彻底吸引住了我的全部注意力,让我不得不暂时搁置了原有的计划。这套书的广度和深度是超乎我想象的,它不仅仅罗列了那些著名的“明星”作品,更发掘了许多地方志、考古报告中鲜为人知的民间艺术珍品。我注意到,书中对不同地域的画像风格差异进行了细致的对比分析,比如巴蜀的神秘主义色彩与中原地区的儒家伦理叙事之间的张力,被图像和文字双重地展现了出来。这种细致入微的编排,极大地拓宽了我对汉代艺术地域性的认知。最让我感到欣喜的是,它对一些经典母题——比如“升仙”主题、“车马出行”场景——进行了多角度的摹写和拓片对比,这对于深入理解其符号系统构建至关重要。坦白说,如果少了这套工具书,我接下来的研究进度肯定会大打折扣。它提供的不仅仅是图像,更是一套严谨的图像解读框架。

评分这套八册的图典,放在我的书架上,本身就是一种视觉震撼。我是一个资深的古籍爱好者,对书籍的物理属性有着近乎苛刻的要求。这套书的纸张厚实,装订牢固,即使是长时间翻阅,也不易损坏。但更重要的是,它在内容编排上体现出一种对学术的敬畏。它的目录结构设计得非常科学,不是简单地按时间或地域划分,而是引入了“主题式分类”的概念,比如专门有一册聚焦于“神话与宗教表现”,另一册则专注于“世俗生活与车马仪仗”。这种分类极大地提升了查找和比对的效率。我常常会拿着其中一册,对照着我手边已有的拓本进行交叉验证,发现了很多之前未曾注意到的细微差异。这套书的出现,无疑为我们重新审视和梳理汉代艺术的谱系提供了一个全新的、高标准的基础平台。它不是一套可以束之高阁的“装饰品”,而是一套需要被频繁使用的、高负荷运转的“研究利器”。我强烈推荐给任何一位对汉代社会艺术感兴趣的人。

评分说实话,我对这种“大部头”的图典一直抱有一种审慎的态度,总担心它们华而不实,印刷精美但内容空洞。但这套《中国汉画造型艺术图典》完全颠覆了我的看法。它的价值在于其作为一种“视觉数据库”的无可替代性。我主要关注的是汉画中对日常生活细节的捕捉,比如纺织技术、建筑结构,甚至是一些宴饮礼仪的小动作。这套书的图像清晰度达到了令人发指的程度,连画像石上那些极为细小的纹饰和人物衣褶的转折都纤毫毕现。我特别喜欢其中对“乐舞百戏”场景的收录,那种动态的捕捉能力,即便是静态的雕刻,也能让人感受到节奏和韵律。另外,它对图版的注释也十分到位,没有过多冗余的“赞美之词”,而是简洁地指出了图像的年代、出土地点以及重要的艺术特征,非常符合我这种需要快速提取信息的阅读习惯。这套书的体量是惊人的,但每一次翻阅都能带来新的发现,绝不是那种“看一眼就知道全貌”的速食读物,它要求你去“读”图,去“考证”图。

评分作为一名艺术史的学习者,我习惯于在学习任何一个艺术门类时,寻找那些能够搭建起宏观框架的权威著作。这套《中国汉画造型艺术图典》恰恰扮演了这个角色。它并非侧重于某一位大师的技法分析,而是以一种极其全面和包容的姿态,展示了汉代艺术的“全景图”。我个人对那些描绘劳作场景的画像石特别着迷,比如灌溉、冶铁、农耕的场景。这套书收录的这些图像,往往是从前那些流行的画册中所缺失的“无名之作”,但它们恰恰最能反映时代的脉搏。图文的结合处理得非常成熟,文字部分简练有力,将重点聚焦在造型语言的演变上,比如从早期的稚拙到中晚期的成熟,线条如何从粗犷走向细腻,人物比例如何逐渐规范化。每一册的封底都印有该册核心图像的细节放大图,这种设计极具巧思,让人在合上书时也能留下深刻的印象。总而言之,这是一套做到了学术严谨性与视觉享受完美平衡的典范之作。

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

评分非常不错的!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有