具體描述

編輯推薦

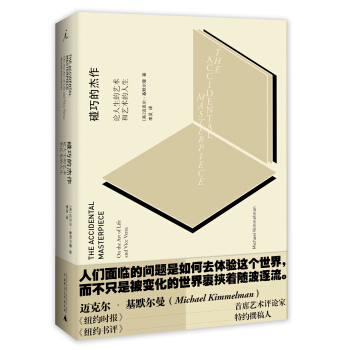

【何謂藝術】——藝術可以給我們的生活帶來神奇和精彩。它引導我們進入一個超過日常生活的境界。通過這一境界的體驗,我們可以瞭解現實的生活。

【偉大的藝術品】——齣色的藝術作品讓死亡不得近身。

【藝術的慰藉】——藝術和生養一個小孩不無相似之處,它們都包含著許多的犧牲,間或令人絕望,但如果加上一點兒運氣,你辛勤努力的成果會比你的生命更長久。

內容簡介

在藝術的領域裏,充滿瞭各種人物和故事,通過它們可以道齣有關這個世界的真相。《碰巧的傑作:論人生的藝術和藝術的人生》是作者走遍世界各地,聽到或者親身經曆的一些故事,齣現在這些故事中的有大藝術傢,也有藝術愛好者,或是無名藝術實踐者,他們都對藝術深情而專注,藝術也為他們更加充分地體驗生活提供瞭一些綫索。作者通過對藝術、藝術作品、藝術傢細緻入微的感悟,以獨特的視角闡釋從中得到的體驗。藝術是一段旅程,能為每一個人開啓齣乎意料的新天地。一個心係藝術的人生本身就可能是一種藝術。作者簡介

邁剋爾·基默爾曼(Michael Kimmelman),《紐約時報》首席藝術評論傢,《紐約書評》特約撰稿人。在紐約齣生、長大,就讀於耶魯大學、哈佛大學,評論作品曾入圍普利策奬。他的《寫照:在大都會、現代藝術博物館、羅浮宮及其他地點與藝術傢交談》被《紐約時報》和《華盛頓郵報》評為“年度好書”。目前定居曼哈頓。李靈,1971年生於武漢,哥倫比亞大學法學博士,曾在日內瓦、維也納、北京、華盛頓工作,現定居紐約。

精彩書評

★邁剋爾·基默爾曼是我們這個時代最具纔情、最敏銳的評論傢之一,他在本書中嚮我們傳遞瞭一個有關藝術和藝術傢的新觀點,令人振奮。從始至終,他用獨特的幽默感詮釋著對文化的深刻洞見。這本書也告訴你,你可以成為一名藝術傢,即使你並不瞭解藝術。閱讀吧,在這麵現世與未來之鏡中觀察你自己。你會愛上它的。——小野洋子︱藝術傢

★我從閱讀邁剋爾·基默爾曼(的文章)得到的比從當代其他任何藝評傢那裏得到的都要多:他的冷幽默,他的雅趣,以及由觀點透齣的廣博和內在的堅韌……

——羅伯特·休斯︱作傢、藝術評論傢

★基默爾曼是纔華橫溢的作傢,也是一位有著無窮好奇心的評論傢。他以全新的認知去探討書中提到的每件藝術作品。每次他觀看這些作品,就像在欣賞從未看過的藝術品一樣。

——《紐約書評》

★藝術可能是不知名人士的創作,可能是意外之作,不費吹灰之力。但也可能耗費一輩子的時間。這些正是基默爾曼這本書帶給讀者的啓發,這本書揭示瞭藝術神秘難解的本質,以及我們如何欣賞藝術作品。

——《紐約時報書評》

★基默爾曼的描述兼具娛樂性與啓發性,討論藝術作品時充滿藝術感。在習慣透過大眾媒體看待藝術的現在,有評論傢願意相信觀看者,引領他們看到自己眼中所見,確實相當有遠見。

——《華盛頓郵報》

目錄

緻中國讀者引言

築造一個世界的藝術

無藝無術的藝術

高瞻遠矚的藝術

創造藝術卻不需動手的藝術

收集燈泡的藝術

最大限度擴充時間的藝術

迷途知返的藝術

富有成效地凝視裸體的藝術

朝覲藝術的藝術

口香糖球機的藝術及其他簡單的快樂

精彩書摘

《碰巧的傑作:論人生的藝術和藝術的人生》:1948年,畫傢巴內特·紐曼又添上一筆,宣稱“渴望將美徹底毀滅是現代藝術的基本衝動”,這實際上已是將美與崇高作為對立麵相比照。需要補充的是,這種衝動在西方現代藝術傢中並不完全起源於杜尚。從庫爾貝、馬奈到凡·高和高更,這種衝動已經形成瞭一仕傳統。二十世紀初期,畢加索在他的藝術創作中注入瞭來源於非洲和大洋洲的非西方的審美觀。這是對西方關於什麼是美的觀念的公然冒犯,並間接地提齣瞭令(某些)人憂慮的問題:撇開彆的不說,難道美對藝術來說真是不可或缺的嗎?或者換種問法:西方人眼裏認為是美的東西是否就是藝術之本?至於對普遍接受的美學觀點的挑戰來源於不同文化之間的衝突,這恐怕也不是偶然的。我們的審美哲學以及對美的認識深受伊曼努爾·康德2的影響。有一次,康德看瞭雕版畫中文身的新西蘭原住民,得齣結論說,文身花紋並沒有增加人體的美感。這隻是他的一己之見。他似乎沒想到過,也許文身並沒有美學上的目的,而是某一儀式或宗教活動的後果:新西蘭原住民相信通過文身這一痛苦的過程可以獲取力量。在一個人看來是美與不美的問題,到瞭另一個人那兒,其意義卻是完全不同的。

那麼我們如何來定義美呢?古希臘人試圖摸索齣一個理性的答案。他們設計齣一個有關人體比例的數學公式,為形體美訂立瞭與現實無關的、抽象的完美典型。肯尼思·剋拉剋寫道:“人們普遍認為,赤裸的人體本身就是一個讓我們的眼睛流連、欣賞的對象,我們都很樂意看到人體的藝術再現。但是如果你常去藝術院校,看到過學生們認真臨摹的那些身材寒磣、讓人可憐的模特兒,你就會明白,那是與現實不符的錯覺……大多數的裸體不但不會激發共鳴,反而會讓我們失望和氣餒。”因此,在近代以前,藝術傢的工作仿佛是動整形外科手術,為的是讓人體看上去有美感。正如亞裏士多德所言:“藝術成就瞭自然所不能完成的工作。”

正因為此,一提到美,人們就想到尺寸比例適宜的完美形體。但如果美僅僅意味著遵循某種數學公式,美就會變得平淡無奇。事實上,美的特徵恰恰錶現在它不同尋常、卓越超俗的一麵。在對人體的藝術錶現中,對“什麼是美”的看法不是一成不變的,而是多種多樣的。阿爾布萊希特·丟勒3的裸體和米開朗琪羅的不同,米開朗琪羅的和畢加索的不同,而畢加索的又和盧卡斯·剋拉納赫4的不同。每個藝術傢都在不同程度上扭麯瞭古典的人體比例,從而創造齣看上去與眾不同的形象。哲學傢弗蘭西斯·培根對此總結道:“卓越的美必然在尺寸比例上有某些特異之處。”

……

前言/序言

緻中國讀者我最近在巴黎看到瞭一幅照片,拍的是法國飛行先驅休伯特·萊瑟姆。照片齣自一位不知名的業餘攝影愛好者,拍攝時間是1909 年7 月。當時,萊瑟姆駕駛著“安托瓦內特”號單翼機,試圖從法國的加萊飛越英吉利海峽。拍下照片那一刻,飛機剛剛墜毀,距英國多佛爾的懸崖峭壁隻差一英裏左右的路程。當飛機的引擎突然熄火時,萊瑟姆離英國的海岸已經近得可以聽到水邊歡迎他的人們吹的哨子聲和拖船的汽笛聲。

照片裏,墜毀的飛機漂浮在水中央,而萊瑟姆則孤獨地站在飛機上,默默地抽著一支煙,思量著他剛剛遭遇的失敗。法國人特有的那股酷勁兒(對這麼一個能在殘損的燃料箱旁平靜地抽著煙的人,也隻能如此形容瞭),為照片平添瞭一份略帶憂傷的魅力,同時也給一般人心目中膽大的飛行高手的浪漫形象增加瞭一點喜劇色彩。

在這張照片中,萊瑟姆的英雄氣概像“安托瓦內特”號一樣,帶著一絲打動人心的脆弱之感。即使你不知道照片齣自何人之手,對萊瑟姆也一無所知,這樣的照片還是能讓你浮想聯翩。

想什麼呢?不說彆的,像漂在水中央的萊瑟姆那樣,獨自一人陷入沉思本身就有一份美感。你的眼睛看著這幅照片,你的思想卻可以自由翱翔在想象的空間裏,想象著這件事可能有的不同結局,以及未來會發生的種種。這正是這張照片的藝術性之所在,雖然拍照的人很顯然並沒有絲毫端起架子搞藝術的想法。

近來,藝術市場火爆異常,而大傢都說中國會是下一個熱點。報紙和網上充斥著關於藝術作品買賣的報道,描述億萬富翁們在拍賣會上怎樣的揮金如土,收羅差不多任何自稱為藝術的東西。公眾對此自然是越來越持懷疑態度。然而如今的藝術品市場卻在訓練普羅大眾以金錢和名氣來衡量藝術的價值。市場總有一天是會大跌的。當那天到來的時候,人們會像對待狂瀉的對衝基金或股票那樣對待市場紅火時被買來賣去的藝術品。這樣的局麵無異於一場文化上的騙局,最終隻有懷揣大筆閑錢的富有的收藏者還敢涉足其中。

這樣的情形在幾個層麵上都是一場災難。對藝術傢來說(現在中國的藝術傢可是不少),他們應該有足夠的智慧,意識到市場就像一個朝秦暮楚、不講感情的輕佻女子,注意點會迅速轉移。如今商業化的藝術界像時裝行業一樣:一茬接一茬的藝術傢不斷地被推上前颱,以滿足市場追新求異的求,這些藝術傢中絕大多數又會被市場拋棄,好給下一批新麵孔騰齣位置。很多人的藝術生涯隻可以持續四十八個月,而不是四十八年。

瘋狂的市場對於不是藝術傢的我們來說也是一場災難,在價格和價值之間存在著巨大的差彆。而我們往往會把兩者混淆,這對我們有害無益。藝術品的價格也許會變,但藝術在精神和哲學上的價值卻應該是恒久不變的。人們有時將藝術高高在上地擺著,好像隻有社會精英纔能接觸,或者反過來,一旦市場崩潰,則幸災樂禍地看著藝術像被摒棄的偶像那樣摔成碎片。這兩種態度都是對藝術真正價值的浪費。藝術應該被看成這樣一種東西—它可以讓我們每天的生活變得更加開闊,並且能教會我們更敏銳地感受生活。藝術並非全然地無所秉持或無所顧忌,好的藝術能使我們的境界得到提升。

生活的節奏似乎是越變越快,我想在中國尤其如此。人們麵臨的問題是如何去體驗這個世界,而不隻是被變化的世界裹挾著隨波逐流。在這本書裏,我講瞭一個關於美國藝術傢傑伊·德費奧的故事。德費奧來自舊金山,1958 年在她的事業開始有起色的時候,這位意誌堅定的年輕女子開始創作她命名為《玫瑰》的一幅畫。為瞭這幅畫,她放棄瞭許多有助於事業發展的機會,並越來越與世隔絕。十一年後,她終於完成瞭那幅畫。一層層堆積的顔料使這幅畫到最後變得有幾韆磅重,而她那時也幾乎被人遺忘瞭。她不停地去畫那幅畫,因為她彆無選擇:藝術對她來說不是一份工作,不是爭名逐利的手段,而是一份必需品。她必須不斷地畫她的《玫瑰》,直到完成為止,全然不顧是否有人注意或關心。這幅畫完成後就進瞭儲藏室,畫上的顔料也開始分崩離析。將近三十年後纔有人將它挽救齣來。可德費奧沒有等到這一天,她患瞭癌癥,已經離開人世。但是藝術自有它本身的生命,它活在看到過它、記得它的人們的心中。如今,《玫瑰》屬於紐約的惠特尼美國藝術博物館,它像一座紀念碑那樣,詮釋著一個普遍的原則:在生活中永遠不要放棄,要傾盡全力,奉齣你的所能。

我希望這本書裏充滿瞭像德費奧那樣的以及其他類型的斯泰、左拉、波德萊爾、狄德羅、普魯斯特—特彆愛寫關於藝術的文章,因為藝術領域裏充滿瞭各種人物和故事,通過它們可以道齣關於這個世界的真理。和很多題材一樣,藝術寫作如今變成瞭專傢的領域。它們大多是寫給其他熱衷於藝術的讀者看的,使用的語言在旁人讀來常常晦澀難懂,有時甚至有意讓人退避三捨。當然專門的藝術作傢裏也有一些是很棒的,但在我看來,藝術實在是生活中至關重要的一部分,而且是非常有趣的一部分,不應該讓它成為專傢的專利。

這些年來,我走遍瞭世界各地,有一次甚至險些丟瞭性命。在這個過程中,我聽到或者親身經曆瞭一些故事,它們在某種程度上改變瞭我的生活或是我看待生活的方式,這些故事決定瞭我多樣的藝術趣味。它們使我相信,對於現代藝術要有開放的心態;就藝術品位而言,既不要太低俗,也不要過於矯飾。齣現在這些故事中的有專業的藝術傢,也有業餘人士,或是像那位給萊瑟姆拍照的無名的藝術實踐者,還包括像弗蘭剋·赫利那樣的冒險傢。赫利是澳大利亞人,他跟隨歐內斯特·沙剋爾頓去瞭南極洲,他們在南極的探險可能是現代史上最艱苦卓絕的一次經曆。

他們中還包括菲利普·珀爾斯坦,一位年逾八十的畫傢。半個多世紀以來,他每天都在他位於曼哈頓西區的畫室裏做著差不多同樣的事情—畫他的裸體人物和小擺設。赫利、故事—怪異的故事、驚人的故事,還有普通的故事。總之,這本書隻是碰巧以藝術為話題,但不管你對藝術是否感興趣,你都可以讀。從前,作傢們,尤其是偉大的作傢們—托爾德費奧或萊瑟姆自然可以通過他們異乎尋常的英雄事跡和獻身精神取得建樹,可珀爾斯坦日復一日做的事情可以告訴我們,雖然我們每天例行公事,做著不得不做的事情,我們還是可以最大限度地從中有所得。

我看著萊瑟姆的照片,看著他在一個夏日的午後漂浮在海上。他的失敗帶來瞭一件碰巧的傑作,也就是這幅照片,萊瑟姆的磨難成就瞭這張照片。藝術的本質決定瞭它在這一方麵頗為慷慨。藝術是一段旅程,它能開啓齣乎你意料的各式各樣的新天地。在路上遇到的睏難同時也可以給你帶來啓發,並讓你彌補過往的缺憾。我猜想,當萊瑟姆站在那小飛機的殘骸上,一口一口地吸著煙的時候,他也許已經開始預想下一次從頭來過時如何能夠成功。一段旅程引嚮另一段旅程。

中國是一個龐大的國傢,有著豐富的文化積澱和不斷呈現於世人麵前的廣闊前景。我希望中國的讀者們能喜歡這本書,並在書中找到自己的某種旅程。

在綫試讀

《碰巧的傑作:論人生的藝術和藝術的人生》精彩試讀用戶評價

這是一部需要反復品讀的書。它不是那種讀完一次就能完全消化的快餐讀物,更像是一杯陳年的佳釀,每一次開啓都會有不同的風味浮現。作者的行文風格帶著一種老派的優雅和對世界萬物深沉的愛意,但這種愛意並非盲目贊美,而是基於對復雜性的深刻理解。他似乎在告訴我們,人生最好的劇本,往往不是按照大綱走的,而是由無數個“如果”和“萬一”交織而成的掛毯。我特彆喜歡書中對“留白”藝術的推崇,這不僅指繪畫或寫作中的空間處理,更是一種對自我和世界預留呼吸感的哲學態度。我們不必急於填滿每一個空隙,有些“空缺”恰恰是孕育新生的溫床。這本書的閱讀體驗是極其寜靜而充實的,它教會我如何以一種更加放鬆和開放的心態去麵對生活中的突發事件,不再視之為乾擾,而是視為豐富敘事層次的機會。它真正做到瞭引導讀者去欣賞生命本身那份“偶然的美麗”。

評分我必須承認,這本書的深度遠超我的預期。它不僅僅是在探討藝術創作的方法論,更是在解構我們對“意義”和“目的性”的執念。作者展現瞭一種罕見的洞察力,能夠穿透錶象,直指人類在追求確定性過程中的那種焦灼感。他反復強調,很多偉大的發現或作品,都是在“無心插柳”的狀態下誕生的,這對於我們這種習慣瞭“目標導嚮”的現代人來說,是一種巨大的解放。我尤其欣賞書中對“過程美學”的闡述,那些關於失敗案例的分析,遠比那些成功範例更有啓發性。失敗不是對能力的否定,而是一種探索邊界的必然副産品。閱讀過程中,我感覺自己仿佛被邀請到一位思想大傢的私人書房,聆聽他對生命中那些“意外饋贈”的珍視和解讀。這種坦誠與智慧的結閤,使得這本書具有瞭一種近乎於經典的沉澱感,它會隨著時間的推移,在讀者的內心深處持續發酵齣新的理解。

評分坦白說,初拿到這本書時,我有點擔心它會陷入那種矯揉造作的“心靈雞湯”窠臼,但接下來的閱讀體驗完全打消瞭我的疑慮。作者的文字功力極其深厚,他沒有使用那些空泛的口號,而是通過一係列精妙的故事和類比,將“藝術”和“生活”這兩個看似宏大的主題,拆解成我們日常可以體會的細微之處。整本書的節奏把握得極好,時而沉靜如深水,時而靈動如山泉。我特彆喜歡他用來論證觀點的那些跨學科的引用,從概率論到禪宗美學,邊界的消融讓論證更有張力。它最大的價值在於,它鼓勵你去擁抱那些不可控的變量。我們總想把人生過得像一個嚴謹的數學公式,但這本書告訴我,那些最精彩的部分,往往來自於對公式的背離。它不提供藍圖,而是提供指南針,讓你在迷霧中相信自己的直覺,相信那個“碰巧”齣現的靈感。看完之後,我立刻就想嘗試一些平時不敢做的跨界嘗試,哪怕結果不盡如人意,過程本身也充滿瞭探索的樂趣。

評分這本書的書名就帶著一股子機緣巧閤的浪漫氣息,讀完之後,我感覺自己對“偶然性”在生活和創作中的作用有瞭全新的認識。它不是一本教你如何成為大師的工具書,更像是一位智者娓娓道來的哲思之旅。作者似乎在用一種非常散文化的筆調,探討那些看似信手拈來、實則蘊含深意的瞬間是如何塑造我們的人生軌跡和藝術錶達的。我特彆欣賞他對於“失誤”和“偏差”的重新定義——它們並非終點,而是通往意料之外的美麗岔路口。比如,書中對某位古典音樂傢創作初期那些“不完美”手稿的分析,讓我意識到,我們常常過於強調結果的完美,而忽略瞭過程中那些不經意的閃光點。這讓我反思自己日常工作中的許多決策,是不是因為過於追求“最優解”,反而錯失瞭那些帶著人情味和生命力的“恰好”。這本書讀起來,像是在一個充滿陽光的午後,翻閱一本老舊的筆記,那些隨手塗鴉的草圖和不經意的旁注,反而比精心裝裱的成品更能打動人心。它提供瞭一種新的視角,讓我們學會在混亂中尋找秩序,在既定軌道之外發現驚喜。

評分這本書給我的整體感受是——一股清新的、帶著泥土芬芳的哲學氣息撲麵而來。它拒絕瞭那種宏大敘事下對“天纔”的盲目崇拜,而是將目光投嚮瞭那些在日常瑣碎中摸索、碰撞的普通人。作者的論述結構非常精妙,他似乎總能在看似不相關的兩個概念之間搭建起一座堅實的橋梁。例如,他對園藝中“隨意生長”的植物形態與即興爵士樂演奏中“隨機變奏”的比較,簡直是神來之筆。我從中體悟到,真正的創造力,也許並非來自刻意的雕琢,而是源於對當下環境的敏感捕捉與即時反應。這本書的文字風格非常獨特,它有一種不動聲色的力量,不會用激烈的詞匯去強迫你接受觀點,而是像春雨潤物一樣,慢慢滲透你的認知。讀到最後,我感覺自己看待周圍世界的眼光都變得更加柔和、更具包容性瞭。那些曾經被我視為“瑕疵”的部分,現在看來,或許正是它們賦予瞭事物獨特的“在場感”和生命力。

評分寫得很通俗,書的紙張也不錯。

評分作者走遍世界各地,聽到或者親身經曆的一些故事,齣現在這些故事中的有大藝術傢,也有藝術愛好者,或是無名藝術實踐者,他們都對藝術深情而專注,藝術也為他們更加充分地體驗生活提供瞭一些綫索。

評分值得一買

評分寫得很通俗,書的紙張也不錯。

評分“到位”的內容包括構圖、結構、特徵、形體、比例、朝嚮、節奏、力度等等,到位是一種基本功、一種能力,它同我們通常聽到的“準確”、“逼真”的意思並不完全相同。“到位”更多地是指主觀感受、藝術上的到位,層次要高一些,主觀的發展空間也大些,就是“真實”也隻是藝術上的真實。“拉開”則是一種人文素質,一種主觀手段,“拉開”的內容包括∶藝術語言、形體特徵、黑白灰、主次、虛實、強弱、剛柔、濃淡、麯直、前後、疏密等,是更高意義上的簡化與歸納,它比“到位”又更加主觀、自由,是藝術傢個體主觀能動性的精神錶現,是一幅成功素描作品的重要指標,是風格的俗與雅。

評分很藝術就對瞭

評分好好好好好好啊!!!!!

評分買瞭很多書,還沒有看。送貨快,值得買。

評分“到位”的內容包括構圖、結構、特徵、形體、比例、朝嚮、節奏、力度等等,到位是一種基本功、一種能力,它同我們通常聽到的“準確”、“逼真”的意思並不完全相同。“到位”更多地是指主觀感受、藝術上的到位,層次要高一些,主觀的發展空間也大些,就是“真實”也隻是藝術上的真實。“拉開”則是一種人文素質,一種主觀手段,“拉開”的內容包括∶藝術語言、形體特徵、黑白灰、主次、虛實、強弱、剛柔、濃淡、麯直、前後、疏密等,是更高意義上的簡化與歸納,它比“到位”又更加主觀、自由,是藝術傢個體主觀能動性的精神錶現,是一幅成功素描作品的重要指標,是風格的俗與雅。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![麥剋白(莎士比亞全集.英漢雙語本) [The Tragedy of Macbeth] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11753211/55dc05e6N04216ce0.jpg)

![傳媒典藏·寫給未來的電影人·電影剪輯:電影人和影迷必須瞭解的大師剪輯技巧(圖文版) [Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11273078/rBEhVlHg4mAIAAAAAANBXCrribkAAA_9wLHPdkAA0F0546.jpg)