具体描述

产品特色

编辑推荐

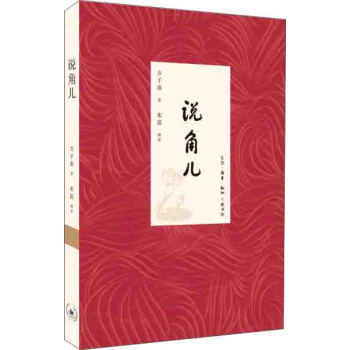

著名艺术家王刚、濮存昕、潘虹、方子哥、宋春丽等倾情推荐

在作者眼中人人都是角儿,是自己人生路上的“角儿”。这本书有很多难能可贵之处:一则是圈里人写圈里人,有很多别人所不知道的故事和亲历的细节;二则写到了老一辈的艺术家,他们的操守和艺德值得记述;三则是提携后进,看到了年轻一辈的努力与付出;四则记录了一批专业和敬业的幕后人员,包括副导演、制片人、化妆师以及场工,让我们更深入地看到这一行的温暖和光彩。

内容简介

《说角儿》说的不仅是成名成角儿的人物,更有默默付出的幕后人员,让我们看到这个圈子浮华背后的深情:老一辈艺术家的操守与艺德令人钦佩,如姜春阳、罗天婵、李丁、李雪健、潘虹、王刚;新生代的追求与努力值得肯定:如赵薇、秦海璐、陶虹、何晟铭;幕后人员的专业与敬业让人感动,例如默默、刘国华、姚钥。作者与这些人,或有师传之情,或有合作之谊,或是发小之交,或是萍水相逢,只因真心相待,因而饱含深情,让人看到这一行的温暖和光彩。作者简介

方子春,祖籍安徽桐城,生于北京。中国儿童艺术剧院演员,中国戏剧家协会会员。代表作品有:话剧《这里通向云端》《周郎拜帅》,译制片《泰坦尼克号》,影视剧《居家男人》《荀慧生》《一个女人的史诗》、《成家立业》《买房夫妻》《保卫孙子》等。在全国报刊发表过多篇文章,于2012年出版图书《谁在舞台中央》。内页插图

目录

清白做人 认真演戏 1

自 序 3

永远的老部长—黄河 1

李丁老师 12

不败的红梅—姜春阳 20

我的恩师罗天婵 28

冤家团长王贵 37

曹翠芬、谭天谦:清白做人、认真演戏 54

机会是给有准备的人—李雪健 63

完美无瑕的潘虹 73

宋姐春丽 81

好演员方子哥 96

我一直称为老师的人—王刚 110

率真的霸气男人—孙海英 116

傅彪:好久不见,你还好吗? 122

功夫不负有心人—钱波 131

不变的赵薇 137

秦海璐:水做的女人 143

陶虹:人淡如菊 151

何晟铭、宋允皓、魏巍—后生可畏 158

夏钢和孟朱:清高与清贫 170

恪守原则的副导演默默 180

风采依旧的伊琳姐 188

扛出来的制作人—刘国华 199

先做人后成事—李瑛和李萍 210

化妆师姚钥 218

谈冷说热 231

又进录音棚 246

用头脑经营人生的胡其鸣 255

絮语 265

后 记 283

精彩书摘

机会是给有准备的人—李雪健

雪健和海丹,是我在空政话剧团的老战友。我们二十几岁就认识,是那种提起来就亲、多年不见也不外的朋友。

早年大家都是单身,在军队文工团过着宿舍、食堂、排练厅三点一线的生活。空政话剧团(包括曲艺队)的住地是灯市东口同福夹道四号。听说这座大宅在解放前是大军阀曹汝霖七姨太和曹老太太的府邸。我们刚来时,这里不光有带回廊的园中园,还有一个腰子型的游泳池和两座古朴而美丽的青砖西洋式建筑。砖石间装嵌天蓝色门窗,带有大大的花砖阳台。

那时的文工团属于军队编制。每天早上六点半,随着一声哨响,我们就开始了一天的生活:出操,扫院子,肩搭手巾一同在水房洗漱,整理内务,吃早饭,练功。之后我们脱掉湿透的练功服,穿好军装,夹着剧本,人手一个罐头玻璃瓶,里边有三分之一是茶叶,走进小礼堂或在跨院的树荫下开始排戏。我们这些快乐而充实的文工团员们,一日三餐在一起,或排戏或休息,或为晚上的演出做准备,很少有无所事事的时候。除了星期日的白天以外,没急事在空政话剧团小灰楼楼梯上的合影,摄于1981年。

李雪健(前排);王贵、方子春、宛萍(第二排);

郑天庸、宋苗、于海丹(后排左二起)

不请假,人人几乎不出院子。在这个军队大家庭里,大家抬头不见低头见,知根知底,很少有秘密可言。可以说,我们不只是那个年代的战友,更是一同走过青春岁月的人。

我是1978年调干进入空政的,一去就分到二队演《丹心谱》。雪健是和大多数人一样以战士身份入伍,进学员班三年后再转正。当时团里在排《陈毅出山》,他们学员班大多在一队跑龙套,演战士或匪兵。那时,团里钻研业务成风,就是演个过场的匪兵甲乙,像李雪健、濮存昕他们也是跑得充满激情。一人饰演数人,一会儿演红军战士,头部受伤;一会儿是匪兵,瘸腿拄拐。记得一队的老队长杨子纯饰演一位国民党老兵,全剧也没两句词,却给观众留下了太深的印象。戏里,老兵见到陈毅尊敬地摘下帽子上前搭话,他这一摘帽子不要紧,露出一个比灯泡还亮的大光头,顿时来了个满堂彩,一下子把戏全抢走了。为了这么一个小小的角色,杨子纯愣是把自己的一头浓发剃了。有这样的戏痴队长,自然就有李雪健、濮存昕、王学圻等后来成腕的学员。

现在回想,我在空政七年半竟没和雪健正经交谈过什么。当时我们四个调干人员不和学员班住在一起,他们住后边的小灰楼,我们住前边办公室的二楼两侧。大多数的年轻人都分在了演员一队。每次当我往食堂走时,都会见到一群充满朝气的年轻人一边贪婪地吃着饭,一边热烈地讨论着什么,笑着,闹着,不知疲倦。我们演员二队就不同了,老同志多,比较严肃。同为年轻人,我真是从心里羡慕他们。在这些年轻人里有两个人表现突出,特别踏实:一个是我的老同学濮存昕,一个就是李雪健(那时大家都叫他学健)。他俩给我的印象是没开口先三分笑,从不张扬,勤奋好学,善解人意,还十分勤劳。每天吃过饭,他们都会积极主动地帮着食堂的工作人员洗碗扫地,干得热火朝天,从无怨言。当时我觉得共产党员就应该是这样的人。于是,我写了人生唯一一份入党申请书,并悄悄地交给了李雪健。没两天,大家都知道我交了入党申请书,队里派一名我们队的党员同志负责我。我这才明白,入党介绍人不是自己选而是党组织指派的。从我要求入党那天开始,我发现自己浑身都是改不完的缺点,那段时间我很沮丧,所以很快我就决定不入党了。于是,我从浑身都是缺点的人重又变回了可爱的春姑娘。

我真正了解雪健是从1980年空政排演多幕话剧《九一三事件》开始的。这部戏是空军鬼才作家丁一三的大作,由团长王贵执导,第一次把众多的历史人物以及“文革”前后的历史事件以多幕剧的形式搬上舞台,用一位历史见证人把一次次事件串联起来,勾勒出一部完整的“文革史”。这在当时真是非同小可,震惊全国,因为在那之前根本没有人敢正面提“文革”。这部戏首先给化妆师小马出了个艰巨的难题,他没日没夜地琢磨毛泽东、周恩来、刘少奇、江青、叶群、彭德怀、林立果等众多人物的造型。不停地试妆,修改,再造型,再推翻,甚至从头开始。演员用功,化妆用功,服装用功,眼看着一个个人物越来越接近了,戏也越来越成熟,可有一个人物一直到不了位,这就是《九一三事件》的核心人物—林彪。

林彪这个人物当时团里想借中戏的李保田,他瘦小的体型和娴熟的表演技巧是林彪的不二人选,但由于他业务繁忙,一直没露面。这可急坏了化妆师和导演。李雪健此时也在这个剧组,他依然比大家来得早,每天第一个打开排练厅的门,开窗通风,擦灰,拖地,打开水。排到林彪的戏时,不能空位吧,他主动帮着走一走林彪的位置,对对戏。说实话雪健在团里属于形象平平、业务也不算出众的,随时面临着转业,谁也没想到他能演林彪。可他是个有心人,就是替保田走戏也要走出模样来。那会儿,他整个人就像着了魔似的,说话、走路、回身、表情、整个姿态都是林彪似的。常见话剧《九一三事件》剧照, 李雪健饰演林彪。

他在院子里来回溜达,倒背着手,凡人不理,一脸阴沉。为了饰演林彪,他可没少下功夫。有事没事常在半地下的化妆间和化妆师小马一起研究人物的造型。他们对着林彪的照片,一会儿往雪健脸上贴点儿这个,一会儿又往他鼻子上粘点儿那个。可左看右看还是不太像,哪儿不像呢?头发!林彪是个秃子,雪健一头浓发,要是能把头发剃光??小马真不好意思开口,人家雪健是替保田,又不是他演,让人家剃头,太那个了。倒是雪健,没二话,时间紧任务重,对小马说,你就拿我试,剃!

彩排的时间到了,当瘦了一大圈的李雪健出现在舞台上时,震惊四座,活脱一个林副主席!功夫不负有心人,雪健用他的不懈努力,一举夺得戏剧最高奖“梅花奖”,荣立个人三等功,连升三级。机会是给有准备的人,这句话在李雪健身上得到充分的体现。

雪健就是这样,外表看起来随性有礼,甚至有些蔫蔫的,放人堆儿里第一眼看不见,但骨子里却是有着一份执著和坚持的人。他干事不惜力,从不马虎,包括追海丹的过程,也是旷日持久,但他从不放弃,默默守着,终于守得云开见月明,事业爱情双丰收。

我们两家后来也是越走越近。雪健和海丹结婚比较晚,那时有个煤气罐比登天还难,他们俩都是军人,自然没有办法很快弄到,生火做饭是不可能的,只能整天吃食堂。他们结婚时我已有孩子,所以单位发点什么蛋啊油啊,他们就都让给我。

记得那年,我们团正在演出话剧《火热的心》,雪健饰男主角朱伯儒,我饰他妻子秦丽娟,下部队到四川演出了三个半月,刚刚回京。雪健的母亲从贵州来看他们,正赶上团里分鱼,海丹照例领了鱼给我送来。那个年代,能吃上点儿鱼,也不是太容易的事儿。我心想人家老母亲来了,总不能让老人家顿顿吃食堂吧。所以我就把鱼做好了,趁热端到他们六楼的家。按过门铃,雪健的母亲打开了门,我说:“鱼好了,给您端过来了,您趁热吃。”老人家一愣,转头问跟过来的雪健:“她是谁啊?”雪健应声答着:“她啊,我媳妇。”老人家顿时惊着了。看到老人家愣在那里,雪健赶紧补充道:“这是我戏里的媳妇。”大家笑做一团。

我是个花钱没数的人。那个年代我一个月也就八十六大元人民币,每个月夫妻俩发了工资,除了柴米油盐、孩子的奶费等花销就所剩无几了。一次团里发了工资,海丹对我说:“走,咱俩逛街去。”我一听兴高采烈地结伴而行,那逛的一个痛快。晚上先生下班回来问我:“工资呢?”我翻翻兜,才发现工资的一半居然都花完了。先生并没多说,可想到当月孩子的奶还没订,鸡蛋、粉丝什么的也都没买,这下自己也傻了眼。从此我就被剥夺了家里的财政大权。每次单位发东西,要象征性地收个三块五块的,人们就经常看见我站在院子里,对别人说:“您先借我点钱呗,晚上等我先生回来,我就还您。”我这人还特别马大哈,有时候就忘了还。一次跟海丹借了三元钱,事后就忘了,过段时间海丹来找我:“你还我三块钱,你上次买鸡蛋借我钱还没还呢。”“真的?!我忘了,苗子回来你提醒我。”呵呵,我们那个年代就这样,借钱的、讨债的都不会不好意思。

不光我跟海丹不见外,雪健跟我先生也是好友。雪健人很谦和,即使获奖成名之后,也低调做人从不张扬。雪健和海丹在家里,海丹是大拿,家里家外让海丹收拾得干干净净,管理得井井有条。雪健呢,就不是那么太认真,看孩子的时候,常常拿份报纸坐在台阶上,任儿子自己玩,有时老远看到我们,会先点头笑着打招呼,十分谦和。有一阶段他偷偷把孩子和家务扔在一边,躲到我家与先生下围棋,惹得海丹很是不快。一次我刚进院子,迎面遇到海丹,海丹一见我就抱怨:“你赶紧回家瞅瞅吧,李雪健又躲到你们家了,孩子也不管,家务也不弄!我也不管了,你快去说他去。”我一听也急了,还没进家就开始嚷嚷:“雪健,你怎么还在这里,海丹都急了,回家。”雪健一听,不等我再赶他,二话不说,弓着腰,倒退着往门边走,嘴里还念念有词:“我走,我走,我现在就走。”此后只要他看到我回家,都不用我多话,就立刻起身,倒退到门边,说:“我这就走。我走。”

有意思的是雪健和海丹的儿子 ,也是一个爱往我家跑的人。记得那是李家小儿五六岁的时候,我为一部英国室内喜剧《莎丽》中的女主角莎丽配音。那时,改革开放不久,人们看室内剧尤其外国室内剧少之又少。北京台每晚6点05分开播,25分钟一集,正是家家吃饭的时候,收视率很高。海丹无意说起莎丽是我配的音,这使李家小儿对我产生了极大兴趣,从此只要见到我,他就叫我“莎丽”。

后来,我们先后都转业了。开始还都住在一个院里,但各自都忙,见面的机会少了。这时的雪健名气越来越大,不过,就算成为

李雪健的画作。

名人大腕,不管多大的场合,只要看到我,就算特别远的距离也赶忙打招呼,生怕让人觉得生分了。

再往后,听说雪健病了,一直和他们关系不错的我反倒没有去看他。我们团的宫景华和雪健两口子关系也很好,在《鼓书艺人》中宫景华饰雪健老婆。一日宫景华约我去看雪健,我却拒绝了,我对她说:“听说海丹不让人去看他,肯定有她的苦衷和原因。咱们别添乱,如果需要我们帮忙的话,她找我们,一定在所不辞,那时再去不迟。”前段时间北京台有个对雪健和海丹的采访,在采访中从雪健口中证实了我多年前的估计,那时雪健的病因怕感染细菌不能接待访客,但很多人当时不了解情况,因此得罪了不少人,后来大家才慢慢了解,深感海丹对雪健的情意。看着屏幕里的海丹,明显消瘦了,她身体本来就不好,为了照顾雪健,这些年更是殚精竭虑。听着海丹的字字句句,我的心已经湿了。我们之间还是那样:多少年不见面,不用说客气话;多少年

癸巳年,李雪健以蛇画出了象形的茶壶。

不见面,心是相通的。

话说去年,濮存昕的女儿结婚,自然给我们这些老战友提供了一个见面的机会。在那里我遇到了海丹,大家亲切地坐在一起,开心地聊啊聊,有说不完的话。婚礼结束,我依然麻烦她帮我把我的公婆送回家,想客气一下吧,海丹说:“呦,你还客气上了,我不送谁送,这是应该的,怎么客气上了。”是啊,在我心里他们永远是自己人,什么时候,见不见面,都亲!

几天后我给雪健和海丹以及他们那个长成大小伙子的儿子寄去了两本我和先生写的书《谁在舞台中央》。他们知道我属蛇,2014年正好六十岁,特意为我画了一幅蛇的画,并把雪健蛇年定制的送亲朋好友的普洱茶送了我一套。每当我的目光划过这珍贵的礼物,脑海中就不停地闪现着我们曾经走过的青春岁月,回忆起我们的风华正茂,感念今天的美好时光。

……

前言/序言

用户评价

《说角儿》,光是这个名字就充满了一种故事感,仿佛能听到吴侬软语,又能看到戏曲名伶的身影。我一直在思考,这本书会讲述怎样的“角儿”故事。是关于那些在舞台上光彩照人,万众瞩目的名家?还是那些在戏曲、曲艺、戏剧等领域,默默坚守、技艺精湛的老艺术家?亦或是,它会跳脱出传统的艺术范畴,去探讨我们生活中各种各样的“角色”,以及我们在这些角色中所扮演的“角儿”?我希望,这本书能够深入挖掘“角儿”背后的故事,不仅仅是他们的成就,更包括他们的付出、他们的挣扎、他们的传承。在这个时代,我们似乎对“完美”有着一种近乎苛刻的追求,而“角儿”则代表着一种极致的完美。这本书,会不会是在向我们展示,这种极致的追求背后,所付出的常人难以想象的努力?它是否会让我们重新认识到,真正的“角儿”,不仅仅是天赋,更是日复一日的勤奋和对艺术的虔诚?我期待,《说角儿》能够带我走进一个充满魅力的世界,去感受那些“角儿”身上独特的光芒。

评分“角儿”,这个词总有一种特殊的韵味,它不仅仅代表着一个角色,更是一种极致的投入和一种独特的魅力。我还在想象,《说角儿》这本书的篇章会是怎样的。是否会有一章是关于那些在舞台上挥洒自如的大师,他们的每一次亮相,都能引发台下雷鸣般的掌声?是否会有一章,描绘那些在幕后默默耕耘的匠人,他们用毕生的技艺,为“角儿”的精彩演出奠定基础?我希望,这本书不仅仅是停留在对名人的歌颂,更能挖掘出“角儿”身上那种精神内核——对技艺的精益求精,对艺术的热爱与执着,以及在面对困难时所展现出的坚韧不拔。在快餐文化盛行的今天,我们似乎越来越难见到真正意义上的“角儿”了。这本书,会不会是在提醒我们,重新审视我们对“角儿”的追求,重新思考什么是真正有价值的艺术成就?它是否会让我们看到,那些被时间洗礼过的经典,是如何被一代代人传承和发扬的?我期待,这本书能带给我深刻的启迪,让我对“角儿”这个概念有更全面、更深刻的理解。

评分《说角儿》,这书名像一阵穿堂风,吹开了我心中尘封已久的关于艺术和人生的一些模糊印象。我总觉得,“角儿”这个词,不仅仅是形容一个人在某个领域有多么出色,它还承载着一种特殊的精神,一种对技艺的极致追求,一种对观众的责任感,甚至是一种时代的印记。我猜想,这本书可能会通过一些故事,一些人物,来展现这种精神的传承与演变。或许会有关于老一辈艺术家们的艰辛学艺,他们的天赋异禀,他们的呕心沥血,才能成就一代名角。也或许,它会触及到新一代的年轻演员,他们在传统与现代的碰撞中,如何寻找自己的定位,如何在继承中创新。我希望,这本书不仅仅是讲述光环下的辉煌,更能深入到那些不为人知的幕后,去看看每一个“角儿”背后,有多少汗水,有多少泪水,有多少不为人知的付出。毕竟,每一个闪耀的背后,都有无数个默默付出的身影,才汇聚成了那璀璨的光芒。这本书,是不是在试图解构“角儿”的神秘光环,让我们看到一个更真实、更立体的形象?

评分这本书的名字叫《说角儿》,光听这个名字就很有意思,似乎带着点京味儿,又隐隐约约透着一股子对“角儿”这个概念的探讨。我还没有来得及翻开它,但光凭这名字,就已经勾起了我无限的好奇心。我脑海中浮现出各种各样的“角儿”:京剧舞台上的名角,他们在灯光下闪耀,用一生的心血诠释着经典;舞台背后默默奉献的配角,他们同样重要,是成就“角儿”不可或缺的一部分;甚至,我们每个人在生活中,不也在扮演着不同的“角儿”吗?公司里的职员,家庭里的父母,朋友间的知己,我们都在各自的舞台上,用自己的方式发光发热。这本书会不会就是从这个角度去挖掘“角儿”的意义?它会不会讲述那些我们熟悉或不熟悉的故事,让我们看到“角儿”的另一面?是光鲜亮丽下的辛酸,还是默默无闻中的坚守?我迫不及待地想知道,作者是如何理解“角儿”这个词的,又是如何将它融入到文字中的。这本书,或许是一次对艺术的致敬,或许是一次对人生的洞察,又或许,它只是一个引子,让我们开始思考,在我们自己的生命中,我们又该如何定义和塑造自己的“角儿”呢?

评分拿到《说角儿》这本书,脑海中立刻涌现出无数与“角儿”相关的画面。京剧舞台上,咿咿呀呀的唱腔,水袖的飞舞,每一个眼神都饱含深情;评书的段子,将历史人物的生平讲得活灵活现,仿佛就在眼前;甚至是一些老电影,那些荧幕上的经典形象,不也都是那个时代的“角儿”吗?我好奇,这本书会以何种方式来“说”角儿?是深入的访谈,还原他们的真实生活?是精辟的评论,剖析他们的艺术成就?还是以虚构的故事,来演绎他们的悲欢离合?我期待,它能带领我走进一个丰富多彩的“角儿”世界,去感受那些曾经辉煌的年代,去理解那些为艺术奉献一生的人们。或许,这本书还会探讨,在信息爆炸、节奏飞快的当下,我们对“角儿”的理解是否发生了变化?我们是否还会像过去一样,对那些在特定领域有着极致追求的人们,保持那份敬意?我很想知道,作者是否能在这本书中,找到一种新的视角,来重新定义或解读“角儿”的内涵,让这个略带古意的词汇,在现代社会焕发新的生命力。

评分纸质特别好

评分含金量不高,不过,翻翻也是值得的…

评分物流太慢了……无语了!

评分物流太慢了……无语了!

评分给孩子们的精神大餐。加油

评分物流太慢了……无语了!

评分物流太慢了……无语了!

评分明星也有另一面

评分明星也有另一面

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![把一个产品做到极致:福特自传 [My Life and Work: An Autobiography of Henry Ford] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11995151/58184749Nc2dd0d3c.jpg)