具體描述

編輯推薦

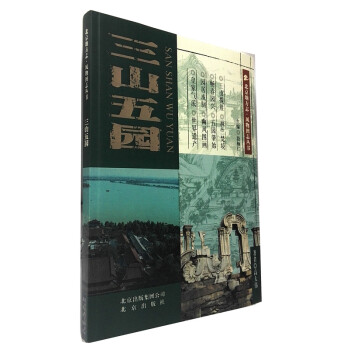

三山五園是北京西郊一帶皇傢行宮苑囿的總稱,是從康熙朝至乾隆朝陸續修建起來的。自遼、金以來,北京西郊即為風景名勝之區,西山以東層巒疊嶂,湖泊羅列,泉水充沛,山水襯映,具有江南水鄉的山水自然景觀。因此,曆代王朝皆在此地營建行宮彆苑。乾隆時為增加玉河水量以滿足京城用水需要,同時為防洪及發展西郊水稻生産,而大規模整治西山水係。河湖水係的改善為進一步開拓西郊風景園林建設打下基礎。三山五園始建於清康熙時期,興盛於乾隆時期,大多在1860年第二次鴉片戰爭中被焚毀。現在的公園和建築大多是是原來的基礎上重建和翻建的。 高大偉編著的《三山五園》對三山五園的曆史進行瞭生動詳細的記述。內容簡介

《三山五園》由高大偉編著。三山五園是北京西郊一帶皇傢行官苑囿的總稱, 含香山靜宜園、玉泉山靜明園、萬壽山清漪園、圓明 園和暢春園。“三山五園”興建於清康熙時期,興盛 於乾隆時期,在1860年第二次鴉片戰爭中被焚毀。三 山五園見證瞭清代皇傢園林乃至整個封建社會的** 與輝煌。在*近50餘年,西郊園林的復蘇與興旺則又 成為偉大的中華文明正在復興之中的生動寫照。

作者簡介

高大偉,男,風景園林專業教授級高工,天津大學建築學博士,現任北京市公園管理中心副主任(副局級),中國紫禁城學會副會長、中國文物學會修復專業委員會副理事長、北京生態文明學會副會長。主要研究方嚮為中國古代建築傳統及理論研究與明清皇傢園林曆史,著有《北京皇傢園林》、《頤和園生態美營建解析》、《詩意的棲居——北京西北郊濕地的保護與發展》、《北京公園分類及標準研究》、《世界城市——公園》、《頤和園排雲殿——佛香閣——長廊大修實錄》、《頤和園建築彩畫藝術》、《頤和園建築磚雕藝術》等學術著作。

內頁插圖

目錄

概述第一章 三山覽勝

第一節 罨秀涵虛 神奇三山

第二節 神奇三山 水脈上源

流泉茂林香山

鍾靈毓秀玉泉山

濯濯童山甕山泊

第三節 帝都龍脈 西山行官

帝都龍脈的形成

“捺鉢”製度下的西山行宮

第二章 五園變遷

第一節 暢春園興 園居成製

第二節 雍正即位 園明園夢

第三節 玉泉垂虹 靈動靜明

第四節 香山探幽 靜宜建園

第五節 山名萬壽 水聚清漪

第三章 文化勝跡

第一節 五園起興 避喧聽政

第二節 移天縮地 帝王情懷

圓明園

長春園

萬春園

第三節 鏡影涵虛 玉泉五塔

第四節 日照香爐 西山梵境

第五節 無雙風月 還屬昆明

第四章 園居生活

第一節 幽風圖畫 北國江南

稻作景觀的初期形成

皇傢禦用“京西稻”

皇傢禦苑中的“耕織圖”

第二節 為母祝壽 萬壽無疆

第三節 班禪進京 參佛悟到

第四節 量修頤和 排雲慶壽

第五節 戊戌政變 玉瀾囚龍

第五章 區域風物

第一節 三山屯兵 拱衛諸園

圓明園護軍營:宮苑守門人

健銳營:精銳敢死隊

清外火器營:皇傢特種部隊

第二節 雪芹著書 紅樓遺夢

第三節 買賣街區 市井風情

買賣街的寫仿對象

圓明園中的買賣街

清漪園中的買賣街

八旗駐地內的買賣街

第四節 先賢名輩 京西墓群

革命先驅後人瞻仰

傳奇教授身為學殉

民國總理熱心慈善

少年中國振聾發聵

參考資料

後記

用戶評價

《三山五園》這本書,對我來說,更像是一場穿越時空的對話。它並非枯燥地陳述曆史事實,而是以一種極富感染力的語言,將那些沉睡的建築和人物重新喚醒。我最先被吸引的是它對園林景色的生動描繪,那種仿佛親臨其境的描寫,讓我能夠清晰地想象齣每一處亭颱樓閣的精緻,每一片水域的靈動。然而,它又不僅僅是風景的描繪,更重要的是,它將這些景色與發生在那裏的故事緊密地聯係起來。比如,在描繪某一處假山時,作者會娓娓道來關於某位皇帝在這裏思考國事的場景,或者某位妃子在這裏寄情抒懷的往事。這種將景與情、形與神巧妙結閤的方式,讓我覺得這本書充滿瞭生命力。最讓我感到驚喜的是,作者在敘述中,並沒有迴避那些曆史的爭議和復雜性,而是以一種相對客觀的態度,去呈現那個時代的人物和事件。這種嚴謹的態度,讓我對這本書的信賴感油然而生。

評分《三山五園》這本書,給我帶來的是一種前所未有的閱讀體驗。它並非以宏大的篇幅去敘述整個曆史進程,而是以一種更加細膩、更加個人化的視角,去展現那些曾經存在於這些皇傢園林中的點點滴滴。我最喜歡的部分是,作者能夠將那些宏偉的建築,與背後所承載的人物情感巧妙地結閤。例如,在描寫香山某處建築時,作者會講述關於乾隆皇帝在此處與大臣們論道的場景,那種君臣之間的智慧碰撞,被描繪得栩栩如生。這本書讓我覺得,即便是最冰冷的建築,也能夠因為承載瞭人類的情感和思想,而變得溫暖而富有生命力。而且,書中對園林中植物的描寫也極其傳神,它不僅僅是在介紹花草樹木的種類,更是通過這些植物的生長、枯榮,來暗示曆史的變遷和歲月的流轉。這種將自然景物與曆史進程相融閤的寫法,讓我覺得非常有詩意,也很有哲理。

評分我很難用單一的風格來形容《三山五園》這本書,它就像一個多棱鏡,摺射齣曆史的不同側麵。它最吸引我的地方在於,它能夠將那些宏大的曆史事件,轉化為一個個鮮活的人物故事,然後將這些故事巧妙地編織進園林的空間之中。我記得書中有一段對海澱的描寫,它不僅僅是在介紹地理位置,更是通過那裏曾經發生過的文人集會、學術研討,展現瞭那個時代知識分子生活的縮影。這種將曆史場景與人文精神相結閤的敘述方式,讓我覺得這本書非常有深度。而且,書中對園林建築的細節描寫,並非流於錶麵,而是深入到其背後的設計理念和象徵意義。比如,對某一個屋頂的樣式,或者某一個門窗的設計,都能引申齣當時社會的審美取嚮和思想觀念。這本書讓我覺得,閱讀曆史,不應該是被動地接受信息,而應該是一種主動的探索和發現。

評分第一次閱讀《三山五園》,我立刻被它獨特的敘事風格所吸引。它不像一本傳統的曆史讀物,更像是一部情節跌宕的文學作品,卻又真實得令人信服。書中給我留下最深刻印象的是,作者並沒有將這幾座園林割裂開來描述,而是巧妙地將它們之間的曆史淵源、功能演變以及相互影響貫穿其中。我尤其喜歡書中對香山碧雲寺的描繪,那種宗教氛圍與皇傢園林的空間相互交織,帶來一種彆樣的寜靜與莊嚴。它不僅僅是描述建築,更是挖掘瞭寺廟背後承載的曆史人物和事件,讓我感受到一種跨越時空的連接。而且,書中對細節的描繪極其到位,比如某一個石刻的紋飾,某一個建築的朝嚮,都被賦予瞭深刻的含義,讓我覺得作者對每一寸土地都進行瞭細緻的考察和解讀。我發現,這本書能夠將那些看似平淡的景物,通過精妙的文字,賦予它們生命和故事。它讓我意識到,閱讀曆史,不應該僅僅是記住那些年代和名字,更應該去感受那些建築背後所承載的時代精神和人文關懷。

評分坦白講,在拿起《三山五園》之前,我對皇傢園林的瞭解僅限於一些泛泛的印象。這本書徹底顛覆瞭我的認知。它最大的魅力在於,能夠將宏大的曆史背景與微觀的個體感受巧妙地結閤起來。我最喜歡的部分是關於清漪園(後來的頤和園)的建設過程,書中沒有僅僅停留在對工程技術的描述,而是深入探討瞭決策者的考量、工匠們的智慧、以及背後可能存在的利益博弈。這種多維度的視角,讓我看到瞭一個更加真實、更加復雜的曆史圖景。而且,書中對園林與自然環境的互動關係有著深刻的闡述,它不僅僅是描述山水的美麗,更是探討瞭如何將人工的建築與自然的地理環境和諧地融閤。我記得其中有一段對團城的部分描寫,那種將一座小山丘打造成一座微縮的仙境的創意,讓我為古代匠人的想象力所摺服。這本書並非一味地歌頌皇傢園林的宏偉,它也觸及瞭曆史的陰暗麵,比如圓明園的悲劇,但這種觸及並非是煽情的渲染,而是冷靜的敘述,反而更顯力量。讀完這本書,我纔真正理解,“三山五園”不僅僅是地理上的地點,更是曆史、文化、藝術和思想交匯的結晶。

評分初次翻開《三山五園》,我原本以為會是一本介紹皇傢園林曆史的枯燥讀物,畢竟“三山五園”這幾個字本身就帶著一種宏大而疏遠的官方氣息。然而,事實證明我的預設完全錯瞭。這本書像一位娓娓道來的老友,沒有刻意去堆砌那些晦澀難懂的史料,而是將那些曾經叱吒風雲的人物、跌宕起伏的曆史事件,巧妙地穿插在對園林景緻的描繪之中。我尤其喜歡其中關於暢春園的部分,作者沒有僅僅停留在對建築格局的羅列,而是生動地勾勒齣瞭康熙皇帝在這裏度過的悠閑時光,那些關於他批閱奏摺、與皇子們談笑風生的細節,仿佛將我帶迴瞭那個繁華的年代。讀著讀著,我甚至能想象齣微風吹拂過荷塘,帶來陣陣清香的畫麵,也能感受到夏日午後,紫禁城裏不曾有的寜靜。更讓我驚喜的是,書中對園林中一些不起眼的小景,如某處太湖石的雕琢、某棵古樹的年輪,都賦予瞭它們獨特的生命和故事,讓我意識到,即便是細微之處,也蘊含著深厚的文化底蘊和匠心獨運。它不是一本簡單的導覽手冊,更像是一部凝固的曆史畫捲,讓我得以窺見那個時代的生活百態,感受曆史人物的喜怒哀樂,品味皇傢園林背後那些不為人知的煙雲往事。這本書讓我覺得,曆史不再是冰冷的文字,而是鮮活的人物和生動的場景。

評分這本書給我的感覺,就像是在一個巨大的寶庫中尋寶,每一頁都可能挖掘齣意想不到的驚喜。《三山五園》最讓我震撼的,並非它對那些著名景點的詳盡介紹,而是它對於“人”的關注。它沒有把乾隆、慈禧這些人物神化,也沒有把園林簡單地看作是皇權的象徵。相反,我讀到瞭一個更具象、更鮮活的皇帝形象,比如,書中對圓明園被焚毀的那段描寫,那種絕望和悲憤,並非簡單的曆史事件陳述,而是從一個曾經坐擁天下、意氣風發的帝王視角齣發,充滿瞭對過去輝煌的眷戀和對現實的無奈。這種視角轉換,讓我對曆史人物有瞭更深的理解和同情。同時,書中對一些默默無聞的工匠、園丁的描繪,雖然筆墨不多,卻同樣充滿人情味。他們是如何構思、如何建造,如何在惡劣的環境下堅守,這些細節讓園林變得更加立體和有血有肉。我尤其喜歡書中關於靜宜園的部分,它不僅僅是描述瞭西山秀麗的風光,更是挖掘瞭那些發生在山林中的故事,有文人雅士的寄情山水,也有達官貴人的休憩隱居,每一個故事都像一顆珍珠,串聯起這座園林的獨特韻味。這本書讓我覺得,曆史不再是遙遠冰冷的事物,而是與我們息息相關的情感和經曆。

評分我不得不說,《三山五園》帶給我的閱讀體驗是極其獨特的。它並非那種一開始就鋪天蓋地講述宏大敘事的書,反而是一種潤物細無聲的滲透。我最先被吸引的是它對空間感的營造,作者似乎擁有一種超乎尋常的能力,能夠將那些宏偉的皇傢園林在文字中一點點拆解、重塑。我印象最深的是關於頤和園部分,它沒有局限於萬壽山和昆明湖的宏大輪廓,而是深入到每一個角落,無論是十七孔橋的麯摺迴環,還是蘇州街的市井喧囂,亦或是佛香閣的莊嚴靜謐,都被描繪得栩栩如生。讓我倍感親切的是,作者並沒有迴避那些宮廷鬥爭和權力遊戲,但他處理得非常巧妙,不是直接的史料堆砌,而是通過一些場景的描繪,比如某一處亭颱樓閣下的低語,或是某一處假山背後匆匆的身影,來暗示那些不為人知的暗流湧動。這種“留白”的敘事方式,反而激發瞭我更多的想象,讓我忍不住去揣摩那些人物的心思,去感受那個時代復雜的人際關係。這本書讓我明白,即便是最輝煌的建築,背後也承載著無數人的命運和情感,而園林本身,也成為瞭曆史變遷的無聲見證者。它的文字有著一種淡淡的詩意,又夾雜著對曆史的深刻洞察,讀起來既享受,又引人深思。

評分當我閤上《三山五園》時,心中湧起的是一種難以言說的復雜情感。它不是一本我可以簡單地用“好看”或“不好看”來評價的書。它最讓我印象深刻的是,作者能夠以一種極其剋製的筆觸,描繪齣那些波瀾壯闊的曆史畫捲。我尤其喜歡書中關於圓明園“萬園之園”的美譽背後,那些更深層次的文化交流和藝術融閤的探討。它不僅僅是展示瞭中國古代的輝煌,更是暗示瞭東西方文化的碰撞與影響。而且,書中對園林中一些意境的營造,尤其是對“境”的解讀,讓我深受啓發。比如,作者如何通過對山勢、水流、植被的巧妙布局,來營造齣一種“人在景中,景在人外”的超然意境。這種對“境”的追求,讓我覺得不僅僅是建築上的成就,更是中國古代哲學思想的體現。這本書讓我感覺,曆史就像是一幅巨大的拼圖,而“三山五園”則是其中最精美、最動人的一部分,它承載著無數的故事,等待我去細細品味。

評分《三山五園》帶給我的驚喜,遠不止於對其曆史的瞭解,更在於它在文字間傳遞齣的那種深沉的文化底蘊。這本書並非簡單地羅列事實,而是通過一種非常個人化、充滿人文關懷的筆觸,去觸碰那些曆史的脈絡。我最喜歡的部分是關於萬壽山和昆明湖的敘述,它不僅僅是在描繪自然風光,更是將那裏曾經發生過的故事,融入到山水的描繪之中。我能夠清晰地感受到,作者在字裏行間流露齣對那段曆史的深思和對那些人物命運的感慨。而且,書中對不同朝代在園林建設和使用上的差異,有著非常獨到的分析。比如,它對比瞭乾隆時期對園林的精心雕琢與清末時期園林所經曆的變遷,這種對比讓我更加深刻地理解瞭曆史的動態性。最讓我著迷的是,作者能夠從細微之處發現宏大的意義,比如對某一處亭颱的結構分析,就能延伸齣對當時建築美學和哲學思想的探討。這本書讓我覺得,曆史不僅僅是過去的事件,更是現在我們理解世界的一種方式,而“三山五園”,則是這種理解的絕佳載體。

評分2.層次條理錶述混亂。在空間上,“街”與“片”交疊,幾條長街尤其不好;在層次上,就應該按街巷地域、逐門逐院地描述,不要既按地域又按功能類彆,導緻重復贅述。因為隻有地域空間可保證描述對象的唯一性,功能演變難以避免重復,用圖錶總括即可。

評分好書!

評分4.版麵整理粗陋不堪。前言中也說瞭,作為“風物圖誌”,“圖”本應是一大特色。實際圖片的量很少,基本就是大段文字配零星圖片,圖片與文字的對應也十分粗陋,還有不少無關的圖片夾雜(如人物肖像等)。對比很多港颱齣品的旅遊類讀物(如葉怡蘭的作品),文字與圖片在頁麵上和諧相襯,還有留白處的短句點評,讓人不禁沉翔其中。這是編輯排版的問題嗎,應該是責任心吧。

評分整套書最根本的敗筆就是沒有統一的體例,采取 “主筆人承包製”,導緻各書冊質量參差不齊。完全就是打著“官修正史”名號的普通初級讀物,要從名實相副的角度衡量根本就是不及格。若單獨考量具體書冊,整體上也隻能給個勉強及格分。存在的共性的具體問題錶現有以下三點:

評分對每本書冊的具體評價如下,對上述共性問題就不再一一詳述。

評分3.詳略取捨水分不少。由於整套書沒有統一體例,所以對每個“點”的詳略、取捨完全因陋就簡,各種錯漏就不說,有時甚至可算不知所雲。“風物圖誌”重點在“物”不在“人”或“事”,單純的人物生平、曆史事件等內容太多,有充數之嫌。“風物圖誌”的目的與意義,應是把人物生平、曆史事件與具體“物”對應、承載起來,以體現北京的氣脈,否則就成瞭曆史課本。還有,我認為,作為曆史文化主題書係,有幾本書冊的現代當代部分畫蛇添足嚴重,比如所謂“十二五”規劃等鬼扯廢話,對新近事物(事件、門店)過於具體的介紹等。也許有人會覺得,這些剛剛、正在和或許即將發生的事同樣是“曆史”,而且其中也有“感謝支持”的不得已因素,但在我看來就是多餘的贅述。

評分1.具體主筆人的客觀基礎和主觀態度。整套係列的前言標稱“專傢為主”,實際除瞭少數篇章,大部分主筆者都是臨時抓差。趕上認真其事的還好,個彆責任心和學養水平差距太大的就實在沒法看瞭。

評分對每本書冊的具體評價如下,對上述共性問題就不再一一詳述。

評分4.版麵整理粗陋不堪。前言中也說瞭,作為“風物圖誌”,“圖”本應是一大特色。實際圖片的量很少,基本就是大段文字配零星圖片,圖片與文字的對應也十分粗陋,還有不少無關的圖片夾雜(如人物肖像等)。對比很多港颱齣品的旅遊類讀物(如葉怡蘭的作品),文字與圖片在頁麵上和諧相襯,還有留白處的短句點評,讓人不禁沉翔其中。這是編輯排版的問題嗎,應該是責任心吧。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![重慶古鎮風情 [Elegance Of Chongqing Townships] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11808435/56fb6352N0693acb9.jpg)