具体描述

基本信息

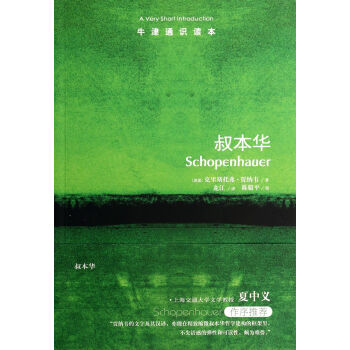

- 商品名称:叔本华/牛津通识读本

- 作者:(英国)克里斯托弗·贾纳韦|译者:龙江

- 定价:25

- 出版社:译林

- ISBN号:9787544732710

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2014-06-01

- 印刷时间:2014-06-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:268

编辑推荐语

聚焦于叔本华思想的原创特征,直指叔本华毫不妥协的悲观主义观点,展示一位具有战斗精神、气势咄咄逼人的思想家! 英国南安普顿大学人文学院哲学教授,专攻叔本华、尼采及美学研究的学者克里斯托弗·贾纳韦著! **人文学者、上海交通大学文学教授夏中义作序推荐! 叔本华是一位真正的无神论者,他从根本上质疑人类存在的价值。存在对叔本华来说是一种漫无目的的、痛苦的抗争,被一种我们无法控制的无意识力量所驱使。《叔本华》旨在对叔本华哲学提供一个赞同兼批评式的评述。

内容提要

德国哲学家当中,叔本华是*有可读性的一位。

《叔本华》对叔本华的形而上学哲学体系进行了简洁 的阐释,尤其聚焦于叔本华思想的原创性特征。这种 原创性启发了包括尼采、瓦格纳、弗洛伊德、维特根 斯坦等在内的许多艺术家和思想家。

作者克里斯托弗·贾纳韦将笔锋直接指向叔本华 毫不妥协的悲观主义观点,即对人类个体来说,*好 的情况是不曾出生,只有圣人般的自我否定(摒弃欲 望)才能赋予生命价值。《叔本华》展示的叔本华, 是一个具有战斗精神、气势咄咄逼人、影响力非凡的 思想家。

作者简介

克里斯托弗·贾纳韦 2005年起任英国南安普顿大学人文学院哲学教授。曾任教于悉尼大学以及伦敦大学伯克贝克学院。近年来致力于对叔本华、尼采及美学的研究。已出版著作《**无私:读尼采的系谱学》(2007)、《叔本华》(2002)、《叔本华哲学中的自我与世界》(1998)、《关于卓越的意象:柏拉图的艺术批评》(1995)等。

目录

前言

1 叔本华的生平与著作

2 现象之内与现象之外

3 作为意志和表象的世界

4 意志、身体和自我

5 性格、性和无意识

6 艺术与理念

7 伦理学:正确看待世界

8 存在和悲观主义

9 叔本华的影响

索引

英文原文

用户评价

这本书的编排方式让我眼前一亮,它没有采取传统的按部就班的梳理,而是更像在进行一场思想的“专题研讨会”。作者的笔触带着一种微妙的克制,既没有过度美化叔本华的悲观,也没有一味地进行批判,而是非常公正地呈现了其思想的内核及其在不同历史阶段的演变。最让我震撼的是它对“艺术作为慰藉”那一段的处理。它没有仅仅停留在理论的阐述,而是穿插了大量西方艺术史的经典案例,从巴洛克音乐的宏大叙事到印象派绘画的瞬间捕捉,将叔本华冰冷的意志理论与人类创造力的火花巧妙地结合起来。这种跨学科的融合,使得抽象的哲学变得鲜活可感,让读者得以从更广阔的视角去理解“摆脱痛苦”的可能性。说实话,读完后,我重新审视了自己对很多艺术作品的看法,感觉一下子拥有了一把解读世界的全新钥匙,不再仅仅是审美上的愉悦,而是对存在本质的深层触碰。

评分这本书的结构设计是极其巧妙的,它没有简单地按照时间顺序堆砌知识点,而是围绕几个核心概念构建了清晰的知识框架,使得读者在阅读过程中始终能抓住主线。我注意到,作者在解释“否定意志”的部分,用了大量的对比论证,将叔本华的观点与东方哲学中的某些概念进行了微妙的对照,虽然没有深入探讨,但这种暗示性的参照,极大地拓宽了读者的思维边界。读完之后,我感觉自己对整个十九世纪的欧洲思想脉络都有了一个更坚实的立足点。这本书的价值不在于让你成为叔本华的忠实信徒,而在于它为你提供了一套严谨的工具箱,让你能以一种全新的、更具批判性的眼光去审视周遭的世界和自身的欲望。它不提供答案,但它教会你如何提出更好的问题,这才是优秀哲学读本的终极价值所在。

评分作为一名对西方思想史略知一二的读者,我最欣赏这本书的地方在于它对叔本华思想的“去神圣化”处理。很多普及读物为了突出某位哲人,往往会将其塑造成一个不食人间烟火的智者形象。但这里则不然,它非常坦然地揭示了叔本华思想中那些源于个人生活经历、甚至可以说是“小气”的负面情绪是如何渗透到其宏大形而上学构建中的。比如,书中对叔本华与母亲关系的简略提及,为理解其对“尘世生活”的厌弃提供了重要的心理学背景。这种将哲学与人的局限性紧密联系的做法,使得理论不再高悬于空中,而是变得可触摸、可理解,甚至在某种程度上,让人感到一种共鸣的慰藉——原来伟大的思想也是由有血有肉的人产生的。这种将“人”与“思想”并置的叙事,极大地提升了阅读的厚重感和真实感。

评分说实话,我之前对哲学读物一直抱有戒心,总担心会被那些故作高深的句子绕进去,最终一头雾水。但这次经历完全颠覆了我的看法。这本读本的语言风格极其洗练,几乎没有一句废话,每一个句子都像是经过千锤百炼的精华。它行文流畅自然,犹如行云流水,让人沉浸其中,几乎忘记了自己正在阅读的是一本严肃的哲学导论。特别是当它讨论到“性欲是生存意志的体现”这一论断时,那种犀利和直指人性的深刻剖析,读起来让人脊背发凉,却又不得不承认其逻辑的残酷真实性。这种坦诚的、不加粉饰的叙述,极大地增强了文本的说服力。我甚至可以想象,如果叔本华本人能看到这个版本,他也会赞叹这份对真理毫不妥协的表达方式。它不仅是知识的传递,更像是一场智力上的深度对话。

评分天哪,这本薄薄的小册子,简直是哲学入门的一座灯塔!初次接触叔本华那深沉、近乎绝望的宇宙观时,我本来是抱着“挑战高深晦涩”的心理准备的。然而,牛津通识读本系列的精妙之处就在于,它硬是将那团缠绕的哲学迷雾梳理得清晰可见。作者显然深谙如何将那些看似高不可攀的概念——比如“表象与物自体”、“生存的意志”——拆解成易于理解的逻辑链条。它没有像某些学术专著那样,上来就用密集的术语把你轰炸得晕头转向,而是像一位经验丰富的向导,牵着你的手,一步步走入叔本华思想的迷宫。我尤其欣赏它对叔本华早期受康德影响的论述,那种追本溯源的叙事手法,让后来的悲观主义论断显得根基稳固,而非凭空而来的情绪宣泄。读完之后,你会发现,原来那个在黑森林里徘徊的、对人生充满怀疑的德国思想家,其逻辑推理过程是何等严密和富有洞察力。它成功地在保持原著思想深度的同时,达到了极高的可读性,这在哲学普及读物中是极其难能可贵的成就。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有