具体描述

图书基本信息

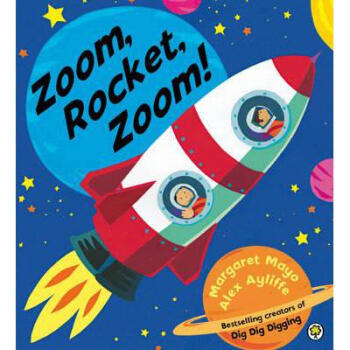

Zoom, Rocket, Zoom!

作者: Margaret Mayo;

ISBN13: 9781408312513

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2012-09-06

出版社: Hachette Children's Group

页数: 32

重量(克): 218

尺寸: 254 x 248 x 3 mm

商品简介

A colourful book packed with space vehicles and machines, perfectly pitched for busy pre-schoolers.用户评价

这本《穿梭星际的赛车手》简直是本年度最令人肾上腺素飙升的科幻冒险小说!故事的开篇就将我完全拽进了那个光怪陆离的未来世界。主角阿瑞斯,一个出身于边缘行星、却有着超凡驾驶天赋的年轻人,为了给被黑暗势力控制的家乡筹集“自由资金”,不得不投身于那个危险至极的“银河脉冲”大赛。作者对赛车场景的描写细致入微,那些飞梭和光束的碰撞,引擎发出的那种低沉而狂暴的轰鸣,仿佛就在耳边炸响。我尤其喜欢他对物理法则在超光速航行中如何被扭曲的那些充满想象力的描述,完全不是那种干巴巴的科学术语堆砌,而是与剧情紧密结合,每一次加速都伴随着视觉和感官上的极大冲击。书中对于不同星系文明的刻画也极其到位,从霓虹闪烁的商业巨头星球,到被冰雪覆盖、充满古老机械残骸的废弃前哨站,每个场景都有其独特的文化底蕴和生存法则。读到中间部分,阿瑞斯发现这场比赛的背后远不止简单的名利之争,更牵扯到一个尘封已久的宇宙阴谋,那种逐步揭开谜底的紧张感,让我连续熬夜读完了好几章。这本书不仅仅是一部竞速小说,更是一部关于勇气、牺牲以及对抗既定命运的史诗。

评分不得不说,《异星共生体:失语者的低语》是一部令人毛骨悚然,又极度迷人的生物惊悚小说。它完全抛弃了传统的外星人入侵模式,转而探讨生命形式之间最深层的、近乎本能的恐惧与吸引。故事发生在对一个新发现的、完全由真菌和微生物构成的行星进行首次生态勘探的过程中。主角团很快发现,这里的“生命”并非通过光合作用或捕猎维生,而是通过一种无声的、情绪化的“信息共享”网络进行连接。最让人脊背发凉的是,当人类的意识开始被这个网络同化时,他们感到的不是痛苦,而是一种前所未有的“归属感”。作者对于感官错位和幻觉的描写极其到位,比如描述主角如何“闻到”了恐惧的味道,或者“看到”了同伴内心的秘密。这种从个体意识逐渐消融到集体无意识的过程,描绘得既恐怖又带着一种病态的美感。这本书的成功之处在于,它迫使读者思考,我们人类引以为傲的“理性”和“个体性”,在宇宙尺度上究竟有多么牢靠。它不是那种让你读完后感觉热血沸腾的作品,而是会让你在深夜关灯后,对着自己的影子产生一丝怀疑的作品。

评分如果让我用一个词来形容这本《尘封的星域战纪》,那一定是“厚重”。它不像某些快餐式的科幻小说那样追求速度与激情,而是沉浸于对一个庞大帝国衰亡史的细致描摹。这本书的视角非常独特,它不是聚焦于英雄,而是聚焦于“体系的崩溃”。故事设定在“卡戎联邦”走向内战前夜,主要通过几位不同阶层的人物——一个即将退役的边境总督,一位致力于揭露腐败的底层记者,以及一个被当作政治人偶培养的贵族继承人——的视角来展现这个庞大机器是如何从内部生锈、瓦解的。作者对于军事术语和官僚体系运作的描写真是达到了教科书级别,每一个命令、每一份报告都充满了那个时代特有的压抑和虚伪。我尤其欣赏它对“战争的日常性”的刻画,那些宏大的战役描写背后,是无数小人物在后勤线上挣扎、在信息封锁中迷失的无奈。读完之后,我没有感到胜利的喜悦,只有对文明脆弱性的一种深刻的敬畏和悲凉。这本书需要耐心,但回报是极其丰厚的历史沉浸感。

评分我很少被一部纯粹的动作冒险小说如此深深吸引,但这本《失落的星图碎片》做到了。它的叙事节奏把握得炉火纯青,从头到尾都保持着一种令人窒息的紧凑感。故事的主线围绕着寻找传说中能够重构时空坐标的“星图碎片”展开,主角团的构成也很有趣——一个愤世嫉俗的前皇家卫队长,一个精通黑客技术的机械义体少女,还有一个总是说些哲学悖论的古代智能机器人。他们之间的化学反应,那种互相看不顺眼却又必须依赖彼此的动态,为紧张的寻宝之旅增添了许多黑色幽默的色彩。最让我印象深刻的是对那些“非人类”文明冲突的描绘。比如在第三部分,他们潜入“寂静之环”时遇到的那个完全由声音构筑的种族,作者用极富诗意的语言描述了光影如何在他们的意识中转化为具体的形态,那种交流障碍带来的危机感,远比单纯的武力对抗更具张力。这本书的精彩之处在于,它让你在高速追逐和激烈战斗之余,仍有空间去思考“什么是真正的文明”以及“记忆的权重”。那些散落在各个星球上的线索,每一次解读都像是在拼凑一个宏大的历史拼图,让人欲罢不能。

评分老实说,我本来对这种以“高智商犯罪”为主题的太空歌剧不太抱有太大期望,总觉得会落入俗套,但《量子阴谋论》完全颠覆了我的认知。这本书的复杂性达到了一个令人惊叹的程度。它探讨的不是谁是最后的赢家,而是“现实本身的结构”是否可以被操纵。故事的主角,一个被宇宙安全局通缉的“信息窃贼”,他并非通过武力取胜,而是通过对概率流和数据洪流的精准预测来“预演”未来,从而设计出看似不可能的逃脱方案。书中穿插了大量对于“决定论”与“自由意志”的哲学辩论,但作者的高明之处在于,这些辩论全部通过紧张的智力对决来体现,而不是空洞的说教。例如,其中有一章,主角为了破解一个生物加密锁,必须在三秒钟内同时在三个不同维度的虚拟空间中完成三项相互制约的任务,那种多线程思维的描写,读起来让人感觉自己的脑容量都不够用了。结局的处理更是高明,它没有给出一个明确的黑白对错,留给读者的是一个巨大的、令人不安的问号,迫使你反思自己所处世界的真实性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有