具体描述

内容简介

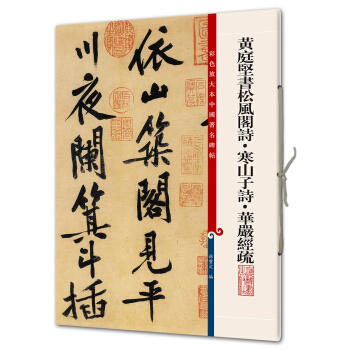

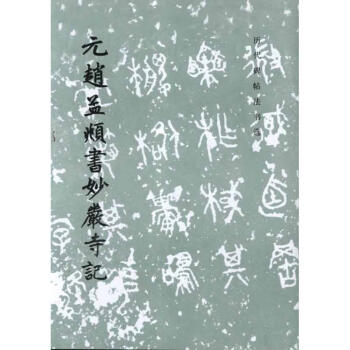

赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪道人等,世称“赵松雪”。宋太祖子秦王德芳十世孙。吴兴(今浙江湖州)人,后人称“赵吴兴”。幼聪慧,读书过目成诵,为文操笔立就。他出仕后,从元世祖到元英宗,共经历了五个皇帝,先后在济南、浙江任职,又在中央担任兵部侍郎、集贤直学士、翰林侍读学士、翰林学士承旨等职,“荣际五朝,名满四海”。卒后追封“魏国公”,谥“文敏”。所以后世又称他为“赵文敏”等。赵孟頫以全面向古典尤其是晋唐学习的方式,在楷、行、草、隶、篆等各个领域重新建立严谨的法度,树立古典风格的价值,从而矫正了南宋书法学时风、轻法度的巨大缺陷,使书法发展迈入一条较为健康的轨道。他自己的书法,行书深入右军堂奥,风神雅致,潇洒流美,楷书融唐铸晋,既端庄朴实,又流畅婉丽,形成独特的体势,获“赵体”之称。他的楷书与唐代颜真卿、柳公权、欧阳询并称“欧、颜、柳、赵”。

陈子昂为初唐文坛首开风气的诗人,陈子昂创作的《感遇诗三十八首》,对后世产生极大影响。南宋著名理学家、教育家、诗人朱熹亦喜爱陈子昂这组感遇诗,受其启示,曾作《感兴诗》二十首。《感兴诗》二十首为五言古体诗,其诗风远宗《风》《雅》,出入汉魏古诗与陶渊明、韦应物之间,冲远古澹、稳实自然中寓着高迈,句句蕴含着哲理。其脉理贯通,浑若天成,后人对之极为推崇。

元皇庆二年(1313年),赵孟頫书写朱熹的《感兴诗》二十首,赠给友人。此卷用笔清秀苍劲,多含楷书笔意,结字大小相近,肥瘦参差,体势奇宕多姿。这卷墨迹纵28.2厘米,横300多厘米,收藏于台北故宫博物院。

作者简介

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪道人等,世称“赵松雪”。宋太祖子秦王德芳十世孙。吴兴(今浙江湖州)人,后人称“赵吴兴”。幼聪慧,读书过目成诵,为文操笔立就。他出仕后,从元世祖到元英宗,共经历了五个皇帝,先后在济南、浙江任职,又在中央担任兵部侍郎、集贤直学士、翰林侍读学士、翰林学士承旨等职,“荣际五朝,名满四海”。卒后追封“魏国公”,谥“文敏”。所以后世又称他为“赵文敏”等。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书最吸引我的地方,在于它对于艺术作品中“文人精神”的探讨达到了一个令人惊叹的高度。它并没有将文人画简单地等同于“业余爱好”,而是深入挖掘了这种创作模式背后所承载的儒家、道家思想的交织影响。作者敏锐地捕捉到了作品中那种“士人”身份的焦虑与超越,比如如何通过写意山水来寄托对政治抱负的理想化表达,或者如何在看似随性的笔触中隐藏着极高的技术修养。书中对几幅关键作品的“细读”分析,简直像X光扫描一样,穿透了表面的图像,直达其文化内核。这种深层次的文化解码能力,使得阅读过程充满智力上的挑战与乐趣。它促使我不再仅仅满足于“好看”的层面,而是开始探究这些作品为何能在中国漫长的历史长河中,持续产生如此深远的影响力。这是一次精神上的洗礼,远超乎一本普通画册的范畴。

评分这本书的选材角度十分新颖,它没有集中于那些耳熟能详的大师,反而将聚光灯投向了一些在特定领域内做出杰出贡献、但相对“幕后”的匠人或理论家。这种“以小见大”的叙事方式,让我对中国艺术史的认知得到了极大的拓宽。例如,书中对某一地方画派兴衰的描述,不仅展示了他们的代表作,更细致地描绘了地方资源、宗族关系乃至气候环境如何塑造出独特的地域风格。文字的叙事性很强,读起来不像是在看一本枯燥的图录,更像是在听一位经验丰富的策展人娓娓道来那些不为人知的故事。尤其欣赏作者在讨论艺术品修复和保护方面的专业视角,这使得整本书的维度更加立体和现代,关注到了艺术生命力的延续这一重要课题。整体来看,它为我们提供了一个更全面、更具烟火气的中国艺术生态图景。

评分我一直认为,好的艺术书籍应该能激发读者的动手欲望,而这本书恰恰做到了这一点。尽管内容宏大,但它总能在不经意间引导读者去思考如何将理论付诸实践。书中对传统绘画工具——比如墨锭的制作、笔毫的选择、绢与纸的特性——的详细介绍,简直是一部微缩版的“材料学”教材。当我读到关于古代文人在创作过程中的心境描摹时,我立刻被那种沉浸式的氛围所感染,甚至产生了拿起笔亲自尝试一下的冲动。这本书的排版设计也充满了对读者的关怀,大量的留白和恰到好处的注释,保证了阅读时的舒适感,不会因为信息量过大而感到压迫。对于那些将艺术视为一种生活方式的爱好者而言,这本书的实用性和启发性是无可替代的。它不只是展示了“看”的艺术,更启发了“做”的可能。

评分这本关于中国书画艺术的书简直是打开了一扇通往古代文人心灵世界的窗户。我尤其欣赏它对不同流派画家风格演变的梳理,作者的功力深厚,对笔墨语言的理解入木三分。比如,书中对宋代院体画的细腻描摹与元代文人画的写意精神的对比分析,真是让人茅塞顿开。它不仅仅是罗列作品图册,更是深入剖析了特定历史时期社会思潮如何影响艺术创作的脉络。我特别喜欢其中关于“气韵生动”这一核心概念的阐释,作者没有停留在空泛的形容词上,而是结合具体的线条、构图和墨色变化来解释,使得抽象的艺术理论变得触手可及。阅读过程中,我感觉自己仿佛与那些伟大的艺术家们进行了一场跨越时空的对话,理解了他们笔下每一处留白和浓淡干湿的深层用意。这本书的装帧设计也十分考究,纸张的质感和印刷的清晰度,都极大地提升了观赏体验,使得原作的笔触细节得以完美呈现。

评分翻开这本书,一股浓郁的学术气息扑面而来,它显然不是一本给初学者的入门读物,而是面向有一定鉴赏基础读者的深度研究专著。作者在引用和论证方面做得非常扎实,几乎每一处观点都有明确的文献支撑或史料佐证,这极大地增强了说服力。书中对于不同时期书法理论的辩证性探讨尤其精彩,比如对“法度”与“性情”这对永恒矛盾的探讨,作者给出了非常具有启发性的见解,让人重新审视传统美学中的平衡之道。我特别注意到了其中对某几位名家临帖方法的细致分析,这种微观的、技术层面的剖析,对于理解艺术技巧的传承与创新至关重要。全书的逻辑结构如同一个严密的逻辑推导过程,层层递进,将复杂的艺术史问题抽丝剥茧,呈现出清晰的脉络。对于那些希望深入了解中国艺术哲学根源的读者来说,这本书无疑是一部值得反复研读的宝典。

评分给力,要是免运费就好了。。。

评分不错,值得购买!

评分可以可以可以可以可以可以

评分给力,要是免运费就好了。。。

评分很好的字帖,努力练习中!

评分不错,我很喜欢这本书。

评分快达

评分正版

评分不错,我很喜欢这本书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有