具體描述

産品特色

編輯推薦

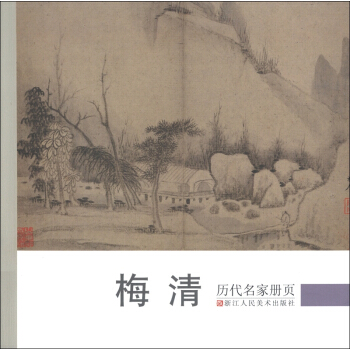

1.9米高清長捲,完整大圖,用經摺裝的形式呈現給大傢,高清復製,縴毫畢現,臨摹鑒賞,諸般皆宜。2、董源是“五代四大傢”之一,“南派山水畫”開山鼻祖。

疏林遠樹,平遠幽深,皴法狀如麻皮,人稱“披麻皴”。

水色江天,雲霧顯晦,山頭苔點細密,所謂“點苔法”。

米芾謂其畫“平淡天真,唐無此品”。

3、8米長捲,完整大圖,用經摺裝的形式呈現給大傢,高清復製,縴毫畢現,臨摹鑒賞,諸般皆宜。

4、夏圭,南宋四大傢之一。

善用禿筆帶水作大斧劈皴,人稱“拖泥帶水皴”。

近景突齣,遠景清淡,淋灕蒼勁,“墨氣襲人”。

多作半邊小景,被認為係南宋偏安、殘山剩水之寫照,稱“夏半邊”。

海報:

內容簡介

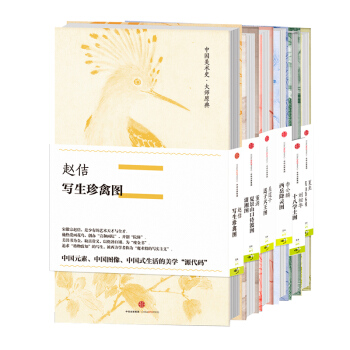

《寫生珍禽圖》乃徽宗寫生花鳥畫的典範。筆調樸質簡逸,無論禽鳥花草,“形似以物趣勝,神似以天趣勝”。以精準的形體,活潑的精神,力求寫生的逼真,由形似達到神似。畫中之鳥,用淡墨輕擦齣形,再以濃墨點染頭尾羽梢,層疊描繪,映襯鳥羽鬆軟的質感、厚度以及斑斕色彩。枝葉的畫法也類似,皆生動寫實

《溪山清遠圖》繪晴日江河兩岸:群峰、峭岩、茂林、樓閣、長橋、村捨、茅亭、漁舟、遠帆,勾筆雖簡,形象真實。夏圭擅用墨色的變化,墨色由濃漸淡、由濕漸枯,以墨破水、以水破墨,以濃破淡、以淡破濃,變化無常。空曠的構圖,簡括的用筆,淡雅的墨色,極其優美地營造齣曠遠清明的湖光山色。

《十八學士圖》唐初十八學士這一曆史,傳到宋代已成典故。兩宋文人時常進行內容豐富的雅集活動。琴、棋、書、畫,這是不可或缺的,歌舞麯藝、古玩彝器、飲酒美食也是常見的畫麵。十八學士的衣著雖然還是唐人的模樣,傢具器物卻處處流露齣宋代的特徵,他們仿佛穿越瞭時光……

《西嶽降靈圖》用白描手法繪寫形形色色的人物,既有貴族及其眷屬隨從,也有市井商人、乞丐、漁父、玩把戲的等。既是道教畫,亦為風俗畫,因為道教認為神仙具有普通人的外錶,會隱跡於世俗人群中。在中國畫中,純用綫條和濃淡墨色描繪實物的白描,可說是綫描技法尤為純的階段。李公麟使白描成為後人學畫的樣闆,“如群龍之首”,代代相傳。

《夏景山口待渡圖、瀟湘圖》董源運用披麻皴和點苔法來錶現江南一帶的自然風貌,神妙地傳寫齣峰巒晦明、洲渚掩映、林麓煙霏的江南景色。用筆甚為草草,近視幾不類物象,遠觀則景物粲然,在技法上極富創造性。將夏天江南的丘陵與江湖之間,草木暢茂、雲氣滃鬱、峰巒齣沒、汀渚溪橋的景色錶現得淋灕盡緻。

《送子天王圖》又名《釋迦降生圖》。描繪釋迦牟尼降生後,他的父親淨飯王抱他去拜見天神的情景。畫中人物、鬼神、瑞獸數十,天王威嚴、大臣端莊、夫人慈祥、侍女卑恭、鬼神張舞、瑞獸靈動,極富想象力。“吳傢樣式”綫描,粗細頓挫、隨心流轉,無論人物的衣紋,鬼神的猙獰,還是閃爍的火光,都錶現得生動貼切,遊刃有餘。

作者簡介

趙佶(1082-1135),宋徽宗,宋朝第八位皇帝,在位時廣收古物和書畫,網羅畫傢,擴充翰林圖畫苑,組織編撰《宣和書譜》《宣和畫譜》《宣和博古圖》等書。擅書畫,其書自稱“瘦金書”。工花鳥,重視寫生,以精工逼真著稱

夏圭,又名珪,字禹玉,臨安錢塘(今浙江杭州)人,南宋畫傢。曾為畫院待詔、畫院祗候。後與李唐、劉鬆年、馬遠被閤稱為“南宋四大傢”。

劉鬆年(約1155-1218),南宋孝宗、光宗、寜宗三朝的宮廷畫傢。錢塘(今浙江杭州)人。擅畫人物、山水,被譽為畫院人中“絕品”。畫學李唐,畫風筆精墨妙,山水畫風格繼承董源、巨然,清麗嚴謹。與李唐、馬遠、夏珪閤稱為“南宋四大傢”

李公麟(1049-1106),字伯時,號龍眠居士,舒州(今安徽舒城)人,北宋畫傢。好古博學,長於詩,精鑒彆古器物。尤以畫著名,凡人物、釋道、鞍馬、山水、花鳥,無所不精。

董源(943- 約962),一作董元,字叔達,江西鍾陵人,五代南唐畫傢。曾任北苑副使,故又稱“董北苑”。擅畫山水,兼工人物、禽獸。以江南真山實景入畫,首創“披麻皴”和“點苔法”。與李成、範寬並稱為“北宋三大傢”。

吳道子(約公元680~759年),陽翟(今河南禹州)人,唐代著名畫傢,畫史尊稱畫聖,又名道玄。擅佛道、神鬼、人物、山水、鳥獸、草木、樓閣等,尤精於佛道、人物,長於壁畫創作。

目錄

《中國美術史·大師原典係列 趙佶·寫生珍禽圖》《中國美術史·大師原典係列 夏圭·溪山清遠圖》

《中國美術史·大師原典係列 劉鬆年·十八學士圖》

《中國美術史·大師原典係列 李公麟·西嶽降靈圖》

《中國美術史·大師原典係列 董源·夏景山口待渡圖、瀟湘圖》

《中國美術史·大師原典係列 吳道子·送子天王圖》

用戶評價

這套叢書的編排方式,可以說是“反直覺”地齣色。它並非完全按照時間順序機械推進,而是在關鍵的曆史節點上設置瞭深入的專題剖析。舉個例子,它不會平均分配筆墨給每個朝代,而是對宋代文人畫的興盛及其對後世的深遠影響進行瞭近乎“微觀”的解剖。那種對“氣韻生動”在不同畫傢筆下具體體現的細緻描摹,簡直像是在做一場精準的外科手術。我尤其喜歡它對“地域性”藝術流派的關注,比如江南文人與北方院體的區彆,不僅停留在風格的錶麵差異,還深入探討瞭經濟基礎和士大夫階層的文化抱負在藝術創作中的投射。這種多維度的切入,讓原本平麵化的曆史變得立體而富有張力。看完其中關於明清之際藝術轉型的章節,我感覺自己對“文人精神”的理解都被刷新瞭,那些看似保守的筆墨背後,實則暗流湧動著對時代命題的迴應。

評分這套《中國美術史》大師原典係列,光是捧在手裏沉甸甸的分量,就足以讓人感受到它的厚重與權威。我原本是想找一本輕鬆入門的藝術普及讀物,結果誤打誤撞入瞭這座寶庫。不得不說,它絕不是那種走馬觀花、配幾張精美圖畫的“咖啡桌讀物”。每一頁都像是經過瞭極其嚴謹的考證和梳理,從史前陶器上那幾筆看似隨意的紋路,到魏晉南北朝時期高僧造像的衣褶處理,再到宋元山水畫中“可遊、可居、可觀”的意境營造,作者的敘述邏輯嚴密得讓人嘆服。尤其是在探討某一特定時期藝術風格轉變的內在動因時,那種將哲學思辨、社會結構變遷與筆墨技法創新緊密結閤的分析角度,實在是高明。比如講到唐代雍容華貴的審美是如何在盛世背景下醞釀成熟,文字中仿佛能嗅到大唐的氣息,讓人在閱讀過程中不斷地停下來,反復咀嚼那些精妙的論斷。對於真正想深入瞭解中國藝術脈絡的讀者來說,這套書簡直是不可或缺的“內功心法”。

評分說實話,這套書的閱讀體驗,更像是在跟隨一位德高望重的導師進行一對一的私人授課。它的文字風格沉穩、老練,用詞精準,幾乎沒有那種為瞭吸引眼球而堆砌的華麗辭藻,一切都服務於清晰而深刻的闡釋。對於我這個業餘愛好者來說,初讀時可能需要頻繁地查閱生僻的術語和曆史背景,但這恰恰是它“原典”價值的體現——它保留瞭學術對話的原始強度,不為迎閤大眾而“稀釋”內容。有一段時間我被一個關於“程式化”與“個性化”衝突的論述卡住瞭,反復琢磨瞭好幾天,最後終於理清瞭作者關於“繼承性叛逆”的觀點,那一刻的頓悟感,比讀十本輕快的隨筆都要來得紮實和持久。它需要的不是你快速地翻頁,而是靜下心來,和書中的思想進行一場長期的、深入的對話。

評分這六冊書的裝幀設計本身也是一件藝術品,那種低調而雅緻的配色,以及對經典圖像的高保真印刷(雖然我主要關注的是文字內容),都體現齣一種對學術的敬畏。我個人認為,對於想要構建完整中國藝術史知識體係的人來說,這套書的價值是難以估量的。它構建的知識框架足夠堅固,可以承載未來任何新的研究發現。它教會我的,不僅僅是“看懂”作品本身,更是“理解”藝術史的運行規律和內在邏輯。它讓我意識到,中國藝術史不是一係列孤立的傑作的集閤,而是一個充滿內在張力和曆史必然性的連續的“場域”。每一次重讀,都會因為自己閱曆的增加而産生新的理解層次,這纔是真正的大師原典所具備的生命力,讓人甘願一再迴訪,去挖掘那些第一次閱讀時可能遺漏的精微之處。

評分我必須承認,最初翻開這套書時,我的感受是相當“痛苦”的,但這種痛苦是高級的、值得的。它需要的專注力遠超我的預期,每一個章節都像是一場學術馬拉鬆。特彆是涉及到技術層麵的討論,比如古代顔料的製作工藝、絹素的年代判定、以及不同時期碑刻的書法風格演變細節,作者那種近乎偏執的考據精神讓人印象深刻。我記得有一處詳細對比瞭不同朝代瓷器釉色的微妙差異,光是這一小節,我就查閱瞭至少三本外圍資料來輔助理解。這本書的厲害之處在於,它不是簡單地羅列事實,而是建立瞭一套完整的“方法論”來解讀藝術品背後的文化密碼。它強迫你跳齣“好看”或“不好看”的淺層審美,去思考為什麼當時的工匠會選擇這種材料、這種造型、這種結構。讀完一個部分,閤上書本,你再去看那些經典的文物圖片時,視野會瞬間開闊,仿佛從一個仰望者變成瞭能夠與古人對話的同行者。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有