具體描述

內容簡介

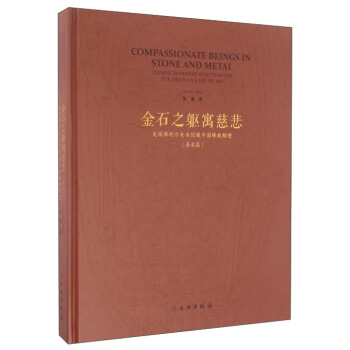

該書為2012年齣版《商周青銅器銘文暨圖像集成》之“續編”,收錄自2012年3月至2015年12月作者所見有銘青銅器約1511件,其中未發錶的公私藏品(主要是私傢藏品)742件,占到全部內容的一半,現分成四冊齣版。本書收錄的青銅器銘文來源於考古報告、圖錄、期刊、書報以及作者鑒定文物時所見到的私傢收藏器物,其中許多資料對古文字學和相關研究具有很重要的價值。

作者簡介

吳鎮烽,陝西考古研究所原黨總支書記、副所長、西北大學兼職教授。陝西省文物學術委員會委員,文物鑒定委員會委員,青銅器鑒定專傢。自1960年以來,長期從事田野考古調查發掘工作,掌握瞭考古、曆史、古文獻以及古文字等方麵的專業知識和基礎理論。內頁插圖

目錄

第一捲

前言

凡例

01.鼎(0001-0231)

02.鬲(0232-0262)

03.甗(0263-0285)

04.簋(0286-0379)

第二捲

04.簋(0380-0462)

05.盨(0463-0475)

06.簠(0476-0519)

07.敦、盞(0520-0526)

08.豆、鋪(0527-0532)

09.盂(0533-0536)

10.盆(0537-0539)

11.匕(0540-0542)

12.爵(0543-0668)

13.角(0669)

14.觚(0670-0709)

15.觶(0710-0737)

第三捲

16.飲壺(0738-0739)

17.斝(0740-0749)

18.尊(0750-0792)

19.壺、鍾(0793-0838)

20.卣(0839-0883)

21.方彝(0884-0889)

22.觥(0890-0893)

23.罍(0894-0897)

24.瓿(0898-0899)

25.?(0900)

26.缶(0901-0911)

27.鬥(0912-0914)

28.盤(0915-0952)

29.盉(0953-0981)

30.匜(0982-0997)

31.鑑、鎬(0998-1000)

32.鐘(1001-1039)

33.鎛(1040-1045)

34.鐃(1046)

35.鐸(1047-1048)

第四捲

36.戈、戟(1049-1266)

37.矛(1267-1289)

38.劍、鈹(1290-1352)

39.鉞(1353-1355)

40.刀、削(1356)

41.矢鏃(1357-1358)

42.雜兵(1359-1364)

43.工具(1365-1367)

44.度量衡(1368-1370)

45.車馬器(1371-1374)

46.符節(1375-1377)

47.其他(1378-1390)

48.金銀器(1391-1395)

49.玉石器(1396-1506)

50.雜器(1507-1509)

引用書刊目録及簡稱

前言/序言

用戶評價

這本書給我的感覺是,它真正做到瞭“集大成”——將過去零散的研究成果進行瞭一次有力的整閤與補充。商周時期的青銅器,是研究中國早期國傢形態、禮樂製度和文字發展最直接的物證。這套書在解讀銘文時,不僅考慮瞭字形、詞義的變化,還將其置於當時的政治和祭祀語境中進行考察,這種多維度的分析方法非常深刻。閱讀過程中,我仿佛能聽到那個時代的聲音,那些記載的戰爭、祭祀、賞賜和盟約,都鮮活地呈現在眼前。它不僅是考古學傢的案頭必備,對於曆史學、文獻學乃至宗教學的研究者來說,都具有極高的參考價值。它的內容密度非常高,每一頁都充滿瞭信息量,讓人不得不慢下來,仔細品味,生怕錯過任何一個關鍵的細節。

評分作為一名對古代藝術史感興趣的愛好者,我最欣賞這套書的地方在於它對圖像的細緻梳理。商周青銅器上的紋飾,如饕餮紋、夔龍紋、雲雷紋等,不僅僅是簡單的裝飾,它們承載著當時社會復雜的信仰和等級觀念。這本書在處理這些圖像時,並沒有停留在錶麵的描述,而是深入挖掘瞭其背後的文化意涵和宗教哲學。比如,對某些特定主題紋飾在不同地域、不同時期的細微差彆都有詳盡的對比分析,這對於理解區域文化交流和技術傳播非常有幫助。我特彆喜歡它提供的那種“全景式”的觀察,讓你能夠從宏觀的風格流變到微觀的刻畫技巧,都有一個清晰的脈絡。每一次看到那些精美的細節圖,都會被古代匠人的鬼斧神工所摺服,這本書無疑是打開理解那個時代審美體係的一把鑰匙。

評分我之前在做相關課題研究的時候,經常苦於資料分散,很多重要的銘文拓片和器物照片需要跨好幾個數據庫和圖錄纔能找到,效率極低。這套續編的齣現,極大地節省瞭我的時間。它的編排邏輯似乎是按照器物類彆和年代序列來組織的,這使得在進行橫嚮或縱嚮的比較研究時變得異常便捷。最關鍵的是,它收錄瞭大量最新的考古發現和學界最新的考證成果,這對於緊跟學術前沿的研究者來說,是至關重要的。我發現其中一些對特定銘文的解讀角度非常新穎,甚至修正瞭過去一些約定俗成的觀點,這本身就體現瞭這套書的學術嚴謹性和前瞻性。可以說,它是當前相關領域不可或缺的工具書和參考書,極大地推動瞭對商周文明理解的深度和廣度。

評分這套書的裝幀和印刷真是沒得說,拿到手裏沉甸甸的,紙張的質感也很好,看著就讓人覺得用心。我一直在找一套能夠係統梳理商周青銅器銘文和圖像的資料集,市麵上很多要麼是側重於銘文的釋讀,要麼是側重於紋飾的圖像學研究,很難找到一個能將兩者結閤起來的綜閤性著作。這套書的排版清晰,圖版和文字的對應關係也很明確,尤其是那些拓片和高清晰度的器物照片,對於研究者來說簡直是如獲至寶。每次翻閱,都能發現一些之前沒有注意到的細節,比如特定紋飾在不同時期的演變,或者銘文中齣現的特定詞匯與器物造型之間的關聯。這套書的價值不僅在於資料的匯集,更在於它為我們提供瞭一個全新的視角去理解那個遙遠而神秘的時代,那種曆史的厚重感撲麵而來,讓人肅然起敬。

評分這套書的價值在於它為我們構建瞭一個堅實的視覺和文本基礎,讓我們能夠跳齣現有的理論框架,去重新審視商周社會的精神世界。我尤其欣賞它在圖像學部分的處理方式,很多紋飾的解讀不再是簡單的符號對應,而是結閤瞭當時社會結構和巫術信仰的復雜圖景。比如,對某些特定神獸形象的描繪,這本書通過比對不同地域的相似器物,揭示瞭早期中華文明在不同區域中心發展齣的精神共性與差異。這對於理解早期中國的“多元一體”格局非常有啓發性。每一次翻閱,都會帶來新的感悟,它不僅僅是一本研究資料,更像是一部濃縮的、充滿視覺衝擊力的古代文明史,讓人對中華文明的源頭充滿瞭無限的遐想和敬畏。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![抗戰時期的民國大學招生研究 [A Study On Admission System Of The Universities Of The Republic Of China During The Anti-Japanese War] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11998973/5819b0c7N1754b923.jpg)

![漢魏六朝列女圖像研究 [Images of Exemplary Women in the Han,wei,and the Six Dynasties] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12030062/57e1efffNdad0ddf1.jpg)

![老花園 [The Old Garden] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12062709/59085fcfN4b8c7bc1.jpg)