具体描述

产品特色

编辑推荐

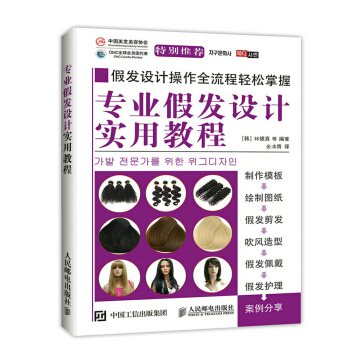

韩国美容美发教授与假发学院院长历经3年编写、修订、补充而成制作模板、绘制图纸、假发剪发、吹风造型、假发佩戴、假发护理、案例分享,手把手教你成为专业假发设计师

内容简介

现代生活中,人们对发型的重视度越来越高,但往往会因为自身发质稀少或其他的原因,越来越多的人需要用到假发。同时,为了是假发看起来更自然,选择定制假发的人也越来越多。本书是一套完整的假发设计专业教程,从假发发展历史与目前产业发展现状,从假发类型到基础设计理论,从实践操作步骤到整体修剪设计,本书无不详细列举。其中,假发的设计制作是本书的重要部分,书中通过介绍发片的种类与大小,让读者在对假发产生初步认识的基础上,详细了解和学习测量客户尺寸、制作尺寸样本、佩戴发片以及发片修剪多个重要操作环节的技术要点。

本书适合专业造型师、理发店发型师、美发学校师生阅读。

作者简介

林银真:英东大学美容护理专业 教授林明淑:亚丽可假发学院 院长

金明禹:英东大学美容护理专业 教授

崔美玉:英东大学美容护理专业 教授

目录

第 1 章 了解假发产业第 1 节 假发的市场性 101. 假发的产业意义 102. 假发产业的成长性11第 2 节 韩国假发企业的现状 161. 脱发假发制造企业的现状及发展172. 时尚假发制造企业的现状及发展 21第 3 节 假发设计师的发展前景 25第 4 节 假发专卖店的创业 261. 选址 282. 选定面积293. 装修 294. 备品 31第 2 章 假发的发展第 1 节 韩国假发 341. 古代假发342. 近现代假发 38第 2 节 西方假发 401. 古代假发402. 中世纪假发 423. 近现代假发— 鼎盛期代表性假发 494. 现代假发54

第 3 章 假发的概念第 1 节 假发的分类 581. 根据用途分类 582. 根据使用范围分类693. 根据使用方法分类70第 2 节 假发的构成 741. 原丝 742. 网 77第 3 节 假发的制作过程781. 咨询 782. 假发佩戴分析及诊断 793. 模板制作804. 假发制作815. 佩戴及顾客服务 82

第4章 假发设计第 1 节 假发图纸 841. 发际线设计 852. 局部假发的头型图纸 903. 整体假发的头型图纸 97第 2 节 模板 971. 模板的类型 972. 模板的毛流 983. 制作模板实际操作.98第 3 节 作业指示书 1081. 局部假发1112. 整体假发114第 4 节 编织.1151. 手工编织1152. 机器编织116

第5章 假发造型第 1 节 假发的剪发1181. 假发剪发的概念及种类1182. 假发剪发的实际操作 123第 2 节 假发的吹风及造型 1271. 假发的吹风 1272. 假发吹风的实际操作 1273. 假发的造型 129第 3 节 不同类型假发的佩戴方法1311. 局部假发的佩戴方法 1312. 整体假发的佩戴方法 1343. 其他佩戴方法134第 4 节 佩戴.136

第6章 售后护理第 1 节 家庭护理及修理 1401. 假发的清洗 1402. 假发的保管 1463. 假发的修理 147第 2 节 顾客管理 148第 3 节 顾客案例 1491. 对发型不满意的案例 1502. 发色不协调导致的不满意案例 1503. 夹子导致的牵引性脱发案例 1514. 固定式使用者的头皮过敏案例 1515. 粘贴固定式后头皮疼痛的案例 1526. 假发制作错误的案例 1527. 要求退货的案例1538. 掉发严重的案例153

附录 脱发假发顾客真实案例第 1 节 模板制作 156第 2 节 局部假发的佩戴 1641. 胶带粘贴 1642. 局部假发的佩戴166第3节 剪假发167第4节 吹假发171第5节 假发的清洗及保管 172

前言/序言

用户评价

我最近因为工作需要,需要了解一些关于假发制作的基础知识,尤其是关于定制假发的流程和技术要点。我了解到,定制假发需要非常精细的测量和制作过程,我希望这本书能够详细地介绍如何进行精准的头部测量,以及如何根据测量数据来制作假发的底网和模型。我对假发中发丝的“抓发”技巧非常好奇,比如如何让发丝看起来蓬松自然,如何处理发根的蓬度,以及如何制造出层次感。我希望书中能提供一些关于不同发质(比如真人发、化纤发)的特性和处理方法的讲解,以及如何将它们有效地结合起来。我非常想知道,在设计假发时,如何考虑到佩戴者的舒适度和透气性,以及如何处理假发边缘与皮肤的衔接,使其看起来更加自然。如果书中还能包含一些关于假发修复和改造的知识,那对我来说就更有价值了。总之,我希望这本书能成为我进行假发定制工作的坚实基础。

评分作为一个对时尚和美妆有着敏锐嗅觉的爱好者,我一直觉得假发在造型变化中扮演着举足轻重的角色。我一直想学习如何通过假发来打造出更具个性和时尚感的造型,尤其是在一些特殊场合,比如拍照、表演或者一些主题派对。我希望这本书能提供一些前沿的假发设计趋势,以及一些能够快速提升造型质感的技巧。我特别想知道,书中会不会介绍一些将假发与服装、妆容进行整体搭配的思路,因为我一直认为,一个成功的造型是多方面元素相互协调的结果。如果书中能够提供一些明星或者时尚博主的假发造型解析,并分析其设计亮点,那就太棒了。我对假发的“塑形”能力非常感兴趣,比如如何通过修剪、烫染来改变假发的轮廓和动感。我还想了解,在设计假发时,如何考虑光影效果,让假发在不同光线下呈现出不同的质感。这本书的出现,让我感觉我离实现我的造型创意又近了一步。

评分我最近刚接触到假发设计这个领域,感觉它既有艺术性又有技术性,是个很有意思的行业。我之前在网上看过一些零散的教程,但总觉得不够系统,缺乏一个完整的框架。当我看到这本书的标题时,我立刻被吸引住了,感觉它就像是为我量身定做的。我非常好奇书中关于“设计”的部分会如何展开,究竟是侧重于创意发想,还是更偏向于技术实现。我希望能学到一些关于人体工学在假发设计中的应用,比如如何让假发佩戴起来更舒适,如何根据头型来调整假发的结构。另外,我也很好奇书中会介绍哪些不同种类的假发材料,以及它们各自的优缺点。我对假发颜色的调配和晕染技巧也充满了好奇,希望书中能有一些图文并茂的讲解,让我能够直观地理解。我还想知道,这本书是否会涉及一些关于假发租赁和销售的商业模式,毕竟,如果未来想从事这个行业,这些信息也会很有帮助。总之,我迫不及待地想翻开这本书,探索其中的奥秘。

评分这本书的书名让我觉得它非常实用,而且“教程”二字也表明了它的指导性。我一直以来都对假发艺术有着浓厚的兴趣,但总觉得自己缺乏系统性的指导。我希望这本书能够从最基础的原理讲起,比如假发的历史渊源、不同类型的假发结构等等。我非常想了解,在假发设计中,色彩是如何被运用和搭配的,如何通过色彩来突出脸部特征或者营造不同的风格。我希望书中能提供一些关于假发造型的经典案例分析,并深入剖析其设计思路和技巧。我对“创新”在假发设计中的作用也很好奇,希望能学到一些如何打破常规,设计出独特而具有艺术感的假发的方法。我还想知道,在设计假发时,是否需要考虑到一些表演性或者舞台效果的需求,以及如何通过假发来增强人物的戏剧张力。总之,我希望这本书能让我从一个初学者,成长为一个能够独立进行假发设计,并具备一定艺术创意的设计师。

评分书名:专业假发设计实用教程 这本书的封面设计给我留下了非常深刻的印象,那种低饱和度的色彩搭配,加上烫金的字体,瞬间就吸引了我。我是一个对美发行业抱有极大热情的人,一直在寻找一本能够系统指导我学习假发设计技巧的书籍。虽然我还没有开始深入阅读内容,但仅凭这本书的整体质感,我就已经感受到了它的专业性和用心。我尤其期待书中能够详细介绍不同脸型适合的假发款式,以及如何根据客户的肤色和气质来选择最合适的发色和发质。我希望这本书能提供一些实用的案例分析,比如针对不同年龄段、不同职业人群的假发设计方案,这样我就可以更好地理解理论知识的应用。我对手工编织假发的部分非常感兴趣,希望能学到一些精湛的编发技巧,以及如何处理发丝的走向和层次感,从而创造出更逼真、更自然的假发效果。如果书中还能包含一些关于假发护理和保养的知识,那就更完美了,毕竟,好的假发也需要细心的呵护才能长久保持其美观。总而言之,我被这本书的外在呈现深深吸引,并对其内在内容充满期待,相信它会是我学习假发设计的得力助手。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![经典新娘发型设计教程(全视频版 附光盘) [Bride Hairstyle with Vedio] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11996443/5823edf0N722f2dfb.jpg)

![服饰礼仪和搭配技巧/纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材 [Fashion Sense and Coordination] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12110089/59520e3dN091d441e.jpg)

![内衣的故事(男士篇) [The Story Of Men's Underwear] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12133246/58b4d0d1Nbdbb9edf.jpg)

![嘉绒藏族服饰 [Costumes of the Gyarong Tibetans] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12202244/592693c9Nfc7c44ac.jpg)