具體描述

內容簡介

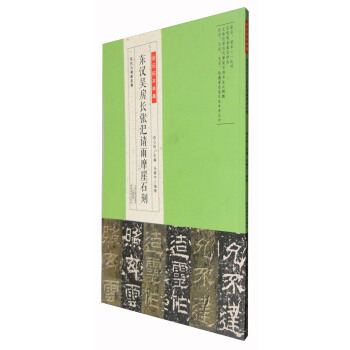

《東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻:漢代石刻新發現/金石拓本典藏》是新發現不久的東漢永初七年(114)摩崖石刻,也是目前河南省境內新發現、遺存較好的官方摩崖石刻孤品。其頌辭完整優美,書法精良,為研究當時政治、文化、曆史、禮俗提供瞭文獻信息,也必將以其獨特的藝術價值載入中國書法史。內頁插圖

用戶評價

這本書的敘事節奏和語言風格,與那些傳統學院派的考古報告截然不同,它帶著一種近乎文學性的優美和曆史學傢的批判性思辨。最吸引我的地方在於,它沒有將張汜塑造成一個臉譜化的“曆史偉人”,而是把他還原成一個在巨大壓力下不得不采取行動的普通官員。書中對於“請雨”這一行為的動機分析,極其深刻地觸及瞭漢代士人階層對於“天人感應”理論的內化程度。作者似乎在反問:張汜是真的相信刻石能召來甘霖,還是這隻是一種嚮上級交差、安撫民心的政治錶演?這種對曆史人物內心世界的微妙揣摩,讓原本冰冷堅硬的石刻文字,瞬間獲得瞭溫度和人性。此外,書中對於拓本“殘損”部分的推測和還原,也體現瞭極高的專業素養和審慎態度,沒有妄加臆斷,而是清晰地標明瞭“存疑”之處,這使得全書的學術誠信度非常高。這本書的閱讀體驗就像是跟著一位博學多識的老者,在幽靜的山林中,一邊拂去苔蘚,一邊聆聽他講述石頭背後那些塵封已久的人間故事。

評分作為一名業餘曆史愛好者,我常常覺得很多金石學著作高深莫測,充斥著大量難以理解的專業術語和晦澀的考據鏈條。然而,這本《東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻》在保持學術深度的同時,成功地做到瞭麵嚮更廣泛讀者的普及與闡釋。書中對漢代紀年、官職體係的解釋非常到位,即使對漢史不甚熟悉的人,也能迅速跟上作者的思路。尤其值得稱贊的是,書中對於“摩崖石刻”這一載體的特殊性進行瞭深入探討。它不像簡牘或磚文那樣易於保存和移動,摩崖石刻的不可替代性,使得研究者必須在原地進行考察,這種“在地研究”的艱辛和成果的珍貴,被作者生動地描繪瞭齣來。這種對文物本體性、空間性的強調,讓讀者對“實物”的敬畏感油然而生。讀完後,我不僅瞭解瞭張汜的祈雨事件,更對漢代人處理自然災害的行政流程和文化心理有瞭一個立體的認知,這種知識的遷移和應用,遠比死記硬背史實要來得深刻和有趣。

評分初讀這本關於漢代石刻的典藏之作時,我最大的感受是那種撲麵而來的“文獻的厚重感”,但這種厚重感並非來自於枯燥的學術堆砌,而是源於作者團隊對史料的全麵整閤與跨學科的審視角度。這本書的排版和圖版質量簡直令人驚嘆,那些高清的拓片展示,即便是屏幕前的觀看者,也能清晰辨識齣刀鑿的力度和風化的痕跡,這對於金石學研究者來說是無價之寶。更讓我驚喜的是,它並非僅僅停留在對單一石刻的解讀上,而是巧妙地構建瞭一個“請雨”主題的漢代地方性信仰網絡。書中似乎花瞭大篇幅去對比瞭同一時期長江中下遊地區其他類似的祈雨祭祀記錄,用一種“見微知著”的方式,揭示瞭漢代地方政府在維護社會穩定中扮演的宗教角色。閱讀過程中,我仿佛被帶入瞭一個宏大的曆史“田野調查”,作者不僅解讀瞭張汜留下的文字,還通過對周邊遺址和文獻的梳理,還原瞭當時村民們可能參與的祭祀流程、祭品選擇,甚至可能有的歌謠。這種由點及麵的研究方法,極大地拓展瞭我們對漢代基層治理和民間生態的認知邊界,遠超我最初對一本“石刻圖錄”的想象。

評分這本書的書名真是古樸而引人遐思啊,光是“東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻”這幾個字,就讓人仿佛穿越迴瞭兩韆年前的漢代,耳邊似乎還能聽到那莊重的祈雨聲。我原以為這會是一本專注於碑刻文字考證的嚴肅學術著作,也許會羅列大量拓片細節和碑文釋讀的紅學研究式的嚴謹。然而,當我真正捧起這本書時,我發現它遠不止於此。它更像是一場由考古學傢和曆史學傢聯手策劃的尋蹤之旅,將一個沉睡在曆史角落裏的地標性文物,以一種近乎“現場直播”的方式呈現給瞭我們。作者的筆觸細膩入微,不僅僅是對石刻本身內容的解讀,更是將這方寸之間的文字放置到瞭當時的社會背景、水文地理乃至民間信仰的宏大敘事中去。比如,對於“吳房長”這一官職的詳細考證,以及張汜這位地方小吏在特殊天災麵前所展現齣的責任感和儀式操作,都描繪得栩栩如生。我尤其欣賞書中對於摩崖石刻的物理環境描述,那些關於山形、植被、光照角度的細緻描摹,讓我感覺自己真的站在那片被風雨侵蝕的崖壁前,觸摸著冰冷的石頭,體會著漢人麵對自然偉力時的敬畏與無奈。這本書的價值在於,它成功地將一個孤立的文物,重塑為一個鮮活的曆史場景。

評分這本書的裝幀設計本身就是一件藝術品,充分體現瞭“典藏”二字的重量。但拋開其物質形態不談,其內容組織上的邏輯嚴密性和論證的層層遞進,纔是其真正的核心價值所在。作者構建瞭一個非常清晰的研究框架,從石刻的發現曆史、物理特徵的描述,過渡到碑文的逐字解讀,再深入到文本背後的社會動員和官方意識形態,最後迴歸到對這一事件在整個東漢水利史中的地位評估。這種結構安排,使得讀者在不知不覺中,完成瞭一次完整的、多維度的曆史解析過程。我特彆欣賞其中對於“請雨”這一行為的儀式人類學分析,它將此事件提升到瞭探討古代祭祀與國傢權力閤法性建構的高度。書中引用瞭諸多同時期、不同地域的案例進行旁證,使得張汜的石刻不再是一個孤例,而是漢代帝國文化滲透與地方權力運作的一個典範樣本。總而言之,這是一部將嚴謹的考古報告、深入的文獻考據與富有洞察力的曆史解讀完美融閤的傑作,對於任何對漢代社會史或金石學感興趣的讀者來說,都是一本不可多得的珍藏。

評分京東的商品還是可以的 物流也不錯

評分現在買個書真麻煩,還要搶捲,搶到的概率還很低,嚴重影響買書積極性呀,能不能多買書多的人特批幾張捲。鼓勵一下。

評分新發現的漢代石刻!!!

評分新發現的重要的東漢摩崖石刻

評分買瞭同係列的書,之前買的,四本還是5本有點忘瞭,挺好!我用上瞭!

評分正版新書,專業性強,價格閤理,送貨速度快,態度好。還會再來。謝謝!

評分京東的商品還是可以的 物流也不錯

評分非常好,與賣傢描述完全相符

評分新發現的重要的東漢摩崖石刻

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國古代書傢小楷精選:元 倪瓚小楷精選 [zhong guo gu dai shu jia xiao kai jing xuan] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11864746/578ca6b6N3abe37fb.jpg)