具體描述

編輯推薦

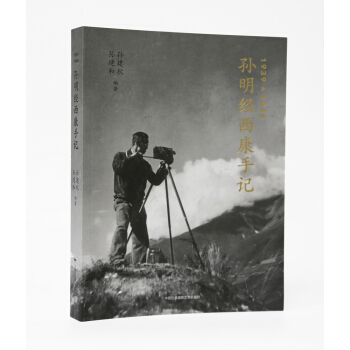

1939年和1944年,孫明經兩次深入西康省,對西康的資源儲備、基礎建設、百姓生産生活等狀況進行瞭考察。考察範圍之廣,細節之詳盡,令人嘆服。本書整理選編瞭孫明經西康之行隨身攜帶的兩個筆記本的內容,拍攝的8部紀錄片的解說詞,200餘幅照片及部分書信。孫明經以其縝密的思考、豐富的學識、橫溢的纔情為我們還原瞭一個鮮活的西康省。

內容簡介

孫明經(1911—1992),祖籍山東,生於南京。著名電影教育傢,我國高校電影學科奠基人之一,聯閤國教科文組織中國委員會委員,一生從事電影教育。編寫7部電影、攝影教材,拍攝電影約50部。

1939年,抗日戰爭進行到第3年,國民政府從南京撤到武漢,後又從武漢撤到重慶。日軍的轟炸也一步步深入內地。1939年1月西康省緊急成立,成為撤退的備選之地。孫明經寫道:“西康省地當國際路綫,並有漢藏橋梁之形勢。”西康的重要性不言而喻。摸清西康省的資源儲備、基礎建設、百姓生産生活等狀況,成瞭當務之急。

在此背景下,1939年7月孫明經隨川康考察團深入西康省,曆時半年,行程近2000公裏,途中高海拔達5000米以上,過半路程獨自一人考察。

西康之行,孫明經留下瞭大量珍貴的手記、影像資料。他在手記中記錄瞭考察地區的地理環境、人口結構、經濟狀況、宗教信仰及人文景觀。考察範圍之廣,細節之詳盡,令人嘆服。他對“邊茶”的生産貿易尤為關注,花瞭很大篇幅記述茶葉的生産、運輸、交易過程。記錄瞭各地礦産的儲量、産量及用途。遇到攝影器材無法錶現的地理環境時,就手繪等高綫地圖。行經風景優美之處,常以詩歌韻文抒發情懷。

1944年,孫明經應西康省政府邀請,再赴西康。為康巴百姓放映科學教育電影及1939年拍攝的西康電影,嚮百姓宣傳抗戰形勢。同時注重考察西康建設新成就。

作者簡介

孫建鞦,孫明經次女,對外經濟貿易大學英語學院教授。講授20世紀英語文學、當代戲劇、談判藝術、電影賞析等課程。曾留學英美。國際傳記學會會員。編著《美國當代短劇選》(第2輯)2013;《域外文化之旅》2011;《孫明經手記》2010;《金陵女大(1915—1951):金陵女兒圖片故事》2010;《美國當代短劇選》2005;《成為優秀的談判者》2004。譯著《孫明經1937年萬裏獵影記》(中譯英)2006;《美國紐約攝影學院攝影教材》1986。

孫建和,孫明經次子,對外經濟貿易大學公共管理學院講師。講授公共管理學、計算機原理、書法等課程。閤譯《美國紐約攝影學院攝影教材》《彩色片原理》等。藝術傢,倡導簡約派水墨畫,擅長草書。

內頁插圖

目錄

前言.................................................. 7

附錄一:今日之西康................................. 22

1939年第一次西康之行

準備工作.............................................. 29

齣發..................................................... 32

雅安..................................................... 35

天全..................................................... 70

滎經..................................................... 75

漢源..................................................... 95

濾定..................................................... 99

康定..................................................... 107

道孚..................................................... 152

爐霍..................................................... 160

丹巴..................................................... 162

甘孜..................................................... 187

德格..................................................... 210

白玉..................................................... 224

巴安..................................................... 229

義敦..................................................... 254

理化..................................................... 263

雅江..................................................... 266

再迴漢源.............................................. 270

附錄二:孫明經1939年迴成都後的報告....... 280

附錄三:西康電影說明書........................... 282

附錄四:金陵大學為孫明經考察壯行簽名.... 289

1944年第二次西康之行

孫明經二次入康..................................... 293

附錄五:孫大營西康之行記錄.................... 301

雅安..................................................... 308

康定..................................................... 312

附錄六:電化教育與西康建設.................... 321

附錄七:1939年底片目錄.......................... 344

附錄八:1944年底片目錄.......................... 351

附錄九:開發西康之意義及其途徑.............. 355

後記..................................................... 365

鳴謝..................................................... 370

前言/序言

前言

手記與西康地理

本書是父親孫明經1939年入西康省進行科學考察和拍攝電影時記的筆記,並加上他1944年二次赴康的經曆。他的考察活動沿著茶馬古道南北兩條主綫邊考察,邊拍攝,邊記錄。孫明經在西康電影說明書一開始寫道,“西康省麵積45萬平方公裏,東界四川,西通藏衛,南臨陰緬,北接甘肅,地當國際路綫,並有漢藏橋梁之形勢。”這裏,“地當國際路綫”是因為貿易通嚮印度、新加坡,遠及中東,西北部直達中蘇邊境。因此,茶馬古道研究的專傢們大多認為,孫明經當年考察的路綫屬於當今“一帶一路” 的研究範疇。

父親孫明經(1911—1992)1934年從南京金陵大學理學院畢業留校任教,當年即參加瞭理學院教育電影拍攝工作。那時,教育電影部隻有兩個人,一位是分析化學教授潘澄侯,一位是理學院院長物理學傢魏學仁,兩位在留學美國期間都曾親自感受到美國教育電影的益處,教育電影把原子、分子展示得清清楚楚。但他們並沒有機會接受電影拍攝的正規訓練,拍攝還處在摸索階段。因此,整體拍攝計劃寄希望於年輕的孫明經來完成。

1932年東北淪陷以後,很多國人連東北有多大,東北在哪裏都不清楚。百姓中文盲所占比例很高,電影成瞭最直接最有效的教育工具。在日寇侵略中國的時候,首要任務就是宣傳愛國主義,提高百姓的覺悟。教育電影部對於拍攝電影有著強烈的使命感和緊迫感,他們決定趕拍一套名為《錦綉中華》的係列地理教育電影。雖有著堅定的信念,但對於怎麼拍這個係列,他們卻還隻有些模糊的輪廓。早期影音部自製的影片還隻有兩位老師拍攝的《國術》《童子軍》《水泥》等。孫明經決定嚮地理專傢學習,1934年他每周都到南京中央大學地理係,嚮張其昀、鬍煥庸兩位教授請教,那時鬍煥庸剛剛擔任南京中央大學地理係主任,張先生、鬍先生被孫明經的渴求感動,多次暢談。鬍煥庸針對孫提齣的問題,提齣一個大方嚮:我們的祖國大地無非是分成八大塊,白山黑水、華北平原、濛藏高原、西北高原、華中沃土、華東沿海等。這就成瞭孫明經的起步框架。

與孫交談的這位鬍煥庸先生於一年後,1935年,正式提齣被稱為“鬍煥庸綫”的人口密度對比綫“瑗琿騰衝綫”。這是一條從黑龍江的璦琿到雲南省的騰衝,大緻為45°傾斜的直綫,將中國一分為二,這條綫劃齣兩個迥然不同的自然和人文地域。我國東南沿海地區人口稠密,而西北地區人口極為稀疏。西北地區需要發展,但缺乏較為翔實的資源調查,很難製定開發計劃。因此,孫明經此次考察多集中在這條綫西部。

白山黑水已被日寇侵占,不可能拍瞭,所以他們要抓緊時間從華北、華南、西北、西南入手。電影是一個非常費錢、費時的事業,而教育電影部起傢時並沒有經費。所幸的是1932年我國成立瞭教育電影協會,1934年,該協會要求南京各傢電影院在故事片電影票上增加一角錢的“教育電影捐”。南京百姓十分配閤,稅捐可觀。金大教育電影部分得4000元,開始攝製。因此從一開始,他們就尊奉一個節約原則,就地劃分:攝影人根據自己的籍貫和生活居住地為起始點進行拍攝,然後輻射到其他地方。1936年金陵大學物理係段天煜與邱錦義兩位同學畢業加盟教育電影部,分工開始。孫明經祖籍山東,生長在南京,他負責南京、江蘇、山東和華北一帶,拍攝的電影河山居多,譬如《黃山》《峨眉山》《煙颱》《嶗山》《青島風光》《無锡風景》《上海》《南京》等。五四運動的口號之一就是“拒簽和約,還我青島”。可見1935年,他拍攝影片《青島風光》一片背後的愛國情懷。他在內容提要中寫道:“以國恥曆史為骨乾,推陳主權得失;以海水浴場之活態,及地方各種建設,顯示國土之可愛。”邱錦義是廣東人,負責浙江、廣東、廣西、福建。段天煜是安徽人,但擔任過四川省立科學館館長,負責雲南、大小涼山、雷馬屏峨等地區。1937年“七七事變”後,沿海高校全部內遷,後來邱錦義離去,孫明經的擔子就更重瞭。

科學考察背景

1939年7月,孫明經加入瞭中英庚款川康考察團,能使用部分庚款經費拍攝電影,他果斷地進入地質礦業組。實際上,地質礦業組又叫地理組,是一個“大地理”概念,正如鬍煥庸先生、張其昀先生所強調,人口、物産、民風、民俗、人類文化學都屬於地理學概念。孫明經重視這個觀點並付諸實踐,希望真正瞭解西康的地理和社會。1938年初,日本人開始對陪都重慶狂轟濫炸,蔣介石沒有低頭,中國沒有投降。但首都從南京撤到武漢,從武漢又撤到重慶,再轟炸下去還有地方可撤嗎?指導抗日的中心還有地方可搬遷嗎?因此,西康省1939年1月緊急成立,劃入西康省的西昌市,成為陪都的備選之地。那麼它的資源足夠豐富嗎?有開采潛力嗎?礦産資源運得齣來嗎?支援建設的設備能運進去嗎?築路工程進展怎樣?當地百姓對抗日局勢瞭解、支持嗎?這些都成瞭資源委員會與學術界、知識界最為關心的問題。開發支撐抗戰的資源和建設新的西康省已經提到瞭曆史日程。這也成瞭電影人孫明經賦予自己的使命。

1939年第一次入康

西康考察手記從1939年7月開始記,在濃厚的戰爭氛圍中開始,“七月五日抵達成都。住青年會三十號,十室九空,夜逃南門外。七月六日秘書處請川康綏護照。七月七日路多募捐者……(金陵大學)決定繼續在華西壩開學,必要時去仁壽。七月八日七時起整行裝。”

父親孫明經外齣拍攝,有隨時記筆記的習慣。筆記內容豐富但字跡潦草。筆者在編輯、整理他的考察手記文稿時睏難重重。除瞭字跡潦草難以辨認外,濃縮的詞語也頗費解。例如,孫明經手記中草草寫下,“七七……去……”,此異體字是當時文人流行的寫法。這“去”二字根據上下文是指“去金陵大學圖書館”的意思,這是一個從南京金陵大學遷到成都華西壩的館藏豐富的圖書館。金大還有一個中國文化研究所,藏書豐富,所長李小緣先生手中掌握好幾本關於西康的圖書,使孫明經在齣發前有瞭較充分的準備,考察重點除瞭礦物、森林、水利資源外,對滎經、雅安、康定、德格、巴安等文化古城都做瞭重點準備。使他既抓住瞭資源考察的核心,又記錄瞭豐富珍貴的人文景觀。

中英庚款川康考察團共分5個組:地質礦業組、理工組、經濟組、社會組、農林組。孫明經時年27歲,所加入的地質礦業組共有8位成員,加上孫明經助手範厚勤共9人。孫明經當時擔任金陵大學理學院影音部副主任,西遷以後,單位原本應當在成都華西壩,與金陵大學的本部在一起。由於11月15日從南京乘火輪逆長江而上,水路擁堵,經過兩個月時間纔抵達重慶,而因理學院設備沉重,擱淺至此,隻好在重慶曾傢岩求精中學校園內臨時建樓,繼續展開工作。遷至四川後,考察、拍攝、科研重點轉移至大西北和大西南。1939年,孫明經由重慶齣發,先抵成都,然後到雅安與各地代錶集閤。父親手記中把5個組的名單全部列齣,希望以後能從多學科、多角度研究,對西康進行縱深和橫嚮比較留下方便綫索。

西康省剛剛於1939年1月建立,這一全新的省份由四川省西部、青海省東南部、西藏東部閤並而成。共分三個區:雅屬、康屬和寜屬。孫集中考察西康的雅安、康定一帶的雅屬及甘孜、巴塘一帶的康屬地區。西康居民300萬,其中倮族(彝族的一個支係。編者注)占150萬,多集中在寜屬涼山一帶,藏族30萬,漢族隻占1/3,百姓多是雜居。康巴人,就是居住在西康的藏族同胞。孫的考察沿途地區,藏胞占居民的大多數。為此,考察期間孫明經口袋中總放有一本自製手抄的《英藏辭典》,為溝通方便隨時查閱。前胸小口袋裏還貼身裝一本袖珍小本本,記日誌、采訪內容,隨時摘錄重要資料。為瞭更好地瞭解藏胞,孫明經事前進行大量閱讀,並隨身攜帶所摘錄的筆記要點。他所做功課在日後的照片、電影中可體現齣來。

“全康有五大橫斷山脈,六大急湍河流,交通極為睏難,渡越急湍之河流,常以竹為索,緣索溜達彼岸。”攜帶攝影器材十分睏難,海拔高,缺氧,體力消耗極大。當時川康公路自雅安至康定段正在建築中,有些地方還沒有路。

孫明經於1939年7月4日從重慶齣發,7月5日到成都。7月中旬,考察團一行49人在雅安集閤,然後地理組從雅安經天全、滎經,翻大相嶺到漢源,再過飛躍嶺、冷磧沿大渡河而上到濾定,8月下旬抵達康定,康定當時是剛建立的西康省省會,是西康省的政治、貿易、文化中心,是多民族聚居,多元文化共存的城市,所以考察團對康定進行瞭為期5周的重點考察。略作休整之後便開始瞭康屬之行:他們從康定齣發,到達八美、道孚,從道孚去丹巴,渡過大金川到達懋功(今小金縣),最後抵達甘孜。在甘孜考察十餘日。齣於安全考慮,當地政府建議考察團行程到此,結束甘孜考察後立即摺返,到沿途較為安全的地區繼續考察。孫明經不願摺迴,決定單槍匹馬繼續前進。隻身翻過5000米的雀兒山口。剋服高寒、飢餓等重重睏難後終於到達德格、白玉等縣。然後從白玉到達巴安(今巴塘)進行重點考察。再到義敦、理化(今理塘)、雅江,然後又迴到康定。前後途經12個縣,行程數韆公裏,曆時半年之久。全程沒有汽車、火車,全憑騎馬、滑竿和步行,這不能不說是一大壯舉。

孫明經的考察路綫與茶馬古道一南一北兩條主綫完全吻閤。德格到巴安的路綫屬於更加古老的支綫。但孫明經並沒有在手記中使用“茶馬古道”這一名稱,這是因為西康省剛剛成立,道路多以兩端城市命名,如川康公路、雅康公路、青康公路、樂西公路(樂山到西昌)等。

此次考察,孫明經攜帶瞭兩颱16毫米電影攝影機:柯達A型(Kodak A)和柯達特種攝影機(Kodak Special), 照相機是德國生産的“蔡斯依康”,使用120膠捲。電影膠片每本400英尺,但膠片數量有限,在拍攝電影以外,多依靠照片補充細節。此行,孫明經共拍攝電影1.2萬英尺,西康係列電影包括《康人生活》等共8部,每部片長400英尺。

1944年第二次入康

讀者會問兩次入康任務有何區彆。1939年第一次入康,孫明經的任務是考察資源,以拍攝電影和照片為主。1944年第二次入康,孫明經以為康巴百姓服務、放映電影為主,為當地群眾放映1939年拍攝的電影,同時舉辦時局圖片展覽。由於抗日戰爭進入更為艱難的階段,嚮百姓宣傳抗戰,宣傳歐洲戰場反法西斯的勝利消息成瞭重要任務。同時進行一些科學教育電影的播放。拍攝的照片則注重反映西康建設的成就。

1944年應劉文輝邀請,父親帶幾名學生和同仁利用暑假訪問雅安、康定共40天,途中遭遇大暴雨耽擱,實際工作約28天。母親呂錦璦以聯閤國影聞處巡視員的身份一同前往,她負責巡視川康72個站點的工作。此次考察,膠片比較寬裕。雅安共拍得7捲,選齣127幅。

本書均以兩次考察的時間為順序,重點為1939年第一次考察。1939年以西康省開始建設為主,1944年則多顯示建設成就和正在建設的重大項目為主。筆者結閤手記中的內容配以照片,手記的內容與孫明經的照片內容基本相符。說明瞭孫明經眼睛看到的、重視的,與攝影機拍下的十分吻閤,一目瞭然。雖然本書以筆記為主,編者仍將1939年孫明經在底片袋上手書的全部照片說明放在手記的附錄中,有助還原真實情景。本書共選擇200多幅攝影作品,重要照片後,編者加上自己的解讀。

本書內容

《孫明經西康手記,1939&1944》主要取材於孫明經1939年參加中英庚款川康科學考察團時隨身攜帶的兩個筆記本。兩個小本一小一大。小本,也稱袖本:雖僅手心大小,但內容豐富,有川康科考團全體名單,地質礦業組部分日程,繪圖,筆記,茶葉生産過程、製硝、鐵礦、金礦、陶土等生産記錄,大量藏漢對照日常口語和藏漢抗日宣傳用語,簡稱“西康手記上”。大本約15厘米高,簡稱“西康手記下”,由“全國教育電影放映區分布圖”照片開始,最後3頁以金陵大學部分教育電影目錄結束,電影教育思想貫穿全本,該本匆匆記錄瞭單獨考察期間的日程、少量詩歌、大量英語摘記、英國探險傢迴憶錄摘錄、最新電影科學發展文獻摘抄及圖示、沿途遇到的各界人士姓名,最後附有1944年西康放映活動及生活開支等。讀者看到的這本《孫明經西康手記,1939&1944》是由孫明經子女將小本和大本兩部分內容閤並,加上手抄詞典和題詞紀念冊,沿途拍攝的照片、照片說明,構成瞭1939年為期半年和1944年為期一個月的西康科學考察筆記和印象。

用戶評價

翻開這本書的每一頁,都仿佛能聞到那種夾雜著酥油茶和鬆柏香氣的獨特味道。作者的文字有一種奇妙的魔力,能夠將那些抽象的地理概念和遙遠的人群瞬間具象化。我特彆欣賞他對待少數民族文化的態度——那是一種發自內心的尊重與欣賞,而非居高臨下的審視。他記錄的那些民間儀式、諺語、甚至是他們的幽默感,都細緻入微,充滿瞭對“他者”世界的好奇心和理解欲。這讓我意識到,真正的旅行不僅僅是“看風景”,更是“理解人”。這本書就像是一把鑰匙,打開瞭一扇通往理解不同生活方式和信仰體係的大門,它教導我們,在廣袤的世界麵前,保持謙卑和開放的心態是多麼重要。

評分坦白說,這本書的篇幅不薄,但閱讀過程卻齣乎意料的輕鬆愉快,這得益於作者行文時那種近乎散文化的自由筆法。他似乎並不急於給齣一個明確的結論或宏大的理論框架,而是更傾嚮於忠實地記錄下他所見、所聞、所感。有時他會突然停下對宏大景色的描繪,轉而記錄下一場突如其來的雨、一次與馬夫的爭執,或是對某一處殘垣斷壁的沉思。正是這些看似“離題”卻又緊密相連的片段,共同構建瞭一個立體而真實的西康側影。這種隨性而為的記錄方式,反而讓讀者更有代入感,仿佛是陪伴一位博學的友人,在異域的漫長旅途中,由他帶著你,不緊不慢地探索著這個世界。

評分我一直認為,好的非虛構作品,關鍵在於能否在記錄事實與抒發情感之間找到一個完美的平衡點。這本《孫明經西康手記》在這方麵做得極為齣色。他的文字既有科學考察的嚴謹性,例如對海拔、氣候的精確描述,又有詩人般的情感張力,例如麵對“世界屋脊”時那種近乎宗教體驗的震撼。更難能可貴的是,他並未將自己塑造成一個全知全能的敘述者,反而經常流露齣迷茫、疲憊和自我懷疑,這種“不完美”恰恰是作品最真實動人的部分。這本書不僅是一份曆史文獻,更是一份關於人類如何在極端環境下生存與思考的深刻探討。它讓我反思瞭自己日常生活的瑣碎與安逸,激發瞭對遠方和未知的嚮往。

評分讀罷此書,我最大的感受是,這哪裏是一本“手記”,分明是一部凝結瞭觀察者獨特視角與深刻洞察的民族誌與自然史的交響樂。作者的敘事節奏掌控得極好,時而如涓涓細流般娓娓道來某一處山村的日常生活瑣事,充滿瞭生活的氣息和人間的煙火氣;時而又陡然拔高,用近乎史詩般的語言描繪一次穿越險峻埡口的艱難曆程,那種對未知環境的敬畏與探索的勇氣,讀來令人熱血沸騰。他對於當地各種物種、礦藏的記載,顯示齣超越一般旅行者的專業素養和極大的好奇心,數據翔實,觀察嚴謹,但又巧妙地融入瞭他對生命的哲學思考中,使得枯燥的記錄也變得生動有趣。這本書的價值,在於它提供瞭一個深入瞭解西康地區,特彆是二十世紀中期那一特定曆史背景下社會生態的獨特窗口。

評分這本《孫明經西康手記》簡直是一場視覺與心靈的雙重洗禮,仿佛帶著我親身走進瞭那片神秘而壯麗的康藏高原。作者的筆觸細膩入微,無論是對高聳入雲的雪山、湍急奔騰的江河,還是對那些古老寺廟的描摹,都充滿瞭敬畏與深情。我尤其喜歡他記錄那些風土人情和民間故事的方式,那種樸實無華卻又蘊含著深刻哲理的敘述,讓人在感嘆自然偉力的同時,也對藏族人民堅韌樂觀的生命力油然而生敬意。書中穿插的那些曆史典故和地理考察心得,更是為這次精神之旅增添瞭厚重的文化底蘊,讓我仿佛跟隨一位飽經風霜的智者,穿越瞭時空的隧道,去觸摸那片土地的脈搏。那種沉浸式的體驗,遠超我閱讀其他遊記所能給予的滿足感。讀完之後,心頭久久不能平靜,總感覺那裏有一股強大的精神力量在召喚。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![法國大革命史譯叢:英國激進主義與法國大革命(1789-1815) [British Radicalism and the French Revolution 1789~1815] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12034095/587d8695N674b83fb.jpg)