具体描述

产品特色

编辑推荐

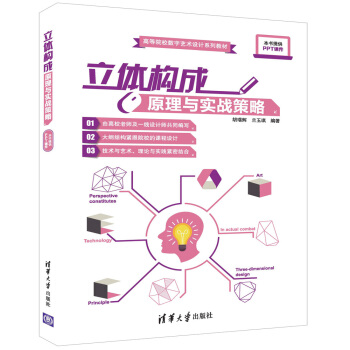

在本书具体内容中,重点体现在通过课题训练加强实战和创新能力的培养,如以下三个方面。一是理论性。本书较为详细地讲述了形态与构成之间的关系以及立体构成的基本原理和形式美法则,深入剖析了立体构成中形式要素与构成要素以及立体形态在艺术与设计中的表现与应用,多角度阐述了立体形态在空间中的构成形式与组织规律等。

第二是实践性。全书在每个章节后都设置了课题训练内容,目的是避免理论与材料的使用脱离实际,使读者亲身去体验和实践形态的组合和材料的表现,通过实战训练来提高动手动脑的实践能力。

第三是创造性。通过本书的理性知识以及实战,从直观体会、感受和实践上升到更本性的思维层面,使读者在学习和实践中学会分析和判断、总结与创新,更好地激发自己的创造力、想象力,这可能远比基础知识的传授更为重要。

内容简介

立体构成是现代艺术设计中非常重要的设计基础学科,本书从形态与立体空间、形式规律与法则等基本原理出发,详细解析了立体构成在艺术设计领域的构成规律以及造型与材料的特点。同时,还大量选用了多种风格和不同设计领域的优秀作品和学生作业范例,新颖独特,图文并茂,一目了然,更加便于对理论的理解和对实际创作的把握。

本书共分9章,内容上从形态的概念与分类作为切入点,到构成的历史与基本原理,再到构成的美学法则和基本要素,以及实战中的线材、面材、块材等的具体应用。通过每章的理论讲解、课题实践与图片实例,将立体构成相关的知识点全部呈现给读者,特别是在理念上突出其在实战中对创作与思维方式的开发。

本书结构合理,内容实用,可作为高等院校数字艺术设计相关专业的教材使用,也适合设计自学者、爱好者作为学习辅助用书。

目录

第1 章 立体构成概论

1.1 形态的概念与分类.............................. 1

1.1.1 自然形态与人为形态..................... 1

1.1.2 具象形态与抽象形态..................... 3

1.1.3 现实形态与概念形态..................... 5

1.2 立体形态与构成简述........................... 5

1.2.1 构成的基本概念............................ 5

1.2.2 构成的演变历史............................ 6

1.3 立体构成在当代艺术与设计中的关联......... 8

1.3.1 立体主义....................................... 8

1.3.2 包豪斯........................................ 11

1.3.3 构成主义..................................... 13

1.3.4 新造型主义.................................. 15

1.4 课后作业......................................... 16

第2 章 立体构成基本原理

2.1 立体构成原理简述.............................. 17

2.1.1 立体构成的观念............................ 17

2.1.2 立体构成的特点............................ 19

2.1.3 学习立体构成的意义..................... 22

2.2 立体构成的基本概念........................... 23

2.2.1 基本概念..................................... 23

2.2.2 与平面构成的区别......................... 24

2.3 立体构成的创意思维........................... 25

2.3.1 立体构成的创造性........................ 25

2.3.2 创意思维的开发............................ 25

2.4 课题演示......................................... 26

实例演示1:平面作品进行立体表现的制作范例....26

实例演示2:其他形式的作品范例.......................29

2.5 课后作业......................................... 31

第3 章 立体构成的美学法则

3.1 对称与均衡...................................... 32

3.1.1 对称............................................ 33

3.1.2 均衡............................................ 33

3.2 对比与调和...................................... 34

3.2.1 对比............................................ 34

3.2.2 调和............................................ 35

3.3 比例与尺度...................................... 36

3.3.1 比例............................................ 37

3.3.2 尺度............................................ 38

3.4 节奏与韵律...................................... 39

3.4.1 节奏............................................ 39

3.4.2 韵律............................................ 40

3.5 课后作业......................................... 41

第4 章 立体构成的基本要素

4.1 形态要素......................................... 42

4.1.1 线的形态要素............................... 43

4.1.2 面的形态要素............................... 44

4.2 立体构成的材料要素........................... 45

4.2.1 材料要素的减除............................ 45

4.2.2 材料要素的增加............................ 46

第5 章 立体构成的材料与实战应用

5.1 材料的种类与特点............................. 55

5.1.1 材料的分类与特征........................ 56

5.1.2 常用的主要材料解析..................... 58

5.2 材料的加工与利用............................. 64

5.3 材料的形式与表现............................. 66

5.3.1 一种材料的形态组合..................... 66

5.3.2 多种材料的形态表现..................... 68

5.4 材料的创新与应用............................. 69

5.5 课题演示......................................... 72

实例演示1:纸张材料的加工与创新组合............. 72

实例演示2:其他材料的加工效果.......................75

5.6 课后作业......................................... 77

第6 章 线形式的立体构成

6.1 基本概念......................................... 78

6.2 主要类型......................................... 80

6.2.1 硬性线材..................................... 80

6.2.2 软性线材..................................... 81

6.3 基本表现方法................................... 82

6.3.1 垒积构造..................................... 82

6.3.2 桁架结构..................................... 83

6.3.3 线织面组合.................................. 85

6.3.4 用一根线材表达............................ 85

6.4 课题演示......................................... 87

实例演示1:“线织面”形式的立体构成制作流程与范例....................................87

实例演示2:线材织面的构成形式.......................90

实例演示3:L 形线材的立体构成制作流程与范例..............................................91

6.5 课后作业......................................... 95

4.3 立体构成的美感要素........................... 47

4.3.1 量感............................................ 47

4.3.2 运动感........................................ 47

4.3.3 空间感........................................ 48

4.3.4 肌理感........................................ 49

4.4 基本要素的实战策略.......................... 50

4.5 课题演示......................................... 52

实例演示:浅析雕塑作品“五月的风”.................53

4.6 课后作业......................................... 53

第7 章 面形式的立体构成

7.1 基本概念......................................... 96

7.2 主要类型......................................... 98

7.3 基本表现方法................................... 98

7.3.1 层次排列构成............................... 98

7.3.2 柱体构成..................................... 99

7.3.3 立牌与壳式构造.......................... 102

7.3.4 接插组合构成............................. 103

7.4 课题演示........................................104

实例演示1:面材接插形式的立体构成制作

流程与范例.................................. 104

实例演示2:其他面材接插形式的立体构成范例.... 107

7.5 课后作业........................................108

第9 章 立体构成原理的实战策略

9.1 实战策略应用与表达..........................128

9.2 学生优秀作品评析............................135

9.3 课题演示........................................142

实例演示:材料艺术装饰画制作范例.................. 142

9.4 课后作业........................................146

第8 章 块形式的立体构成

8.1 基本概念........................................109

8.2 主要类型........................................110

8.2.1 几何形态块体..............................110

8.2.2 自由形态的块体...........................111

8.3 基本表现方法..................................112

8.3.1 体块分割法.................................112

8.3.2 体块组合法.................................114

8.4 多面体体块.....................................115

8.4.1 多面体的概念..............................115

8.4.2 多面体的类型..............................115

8.4.3 多面体的组合..............................117

8.5 课题演示........................................118

实例演示1:多面体体块—球体结构的立体构成制作

流程与范例........................................ 118

实例演示2:其他形式体块立体构成范例.............. 121

实例演示3:球形体块组合制作与合成效果图范例................................................... 123

8.6 课后作业........................................127

前言/序言

立体构成是艺术设计基础中最为传统的一门课程,作为三大构成中研究立体形态与空间的一门必修课程,掌握其理论与实战方法对从事艺术与设计的人员有着极为重要的作用。源于德国包豪斯的三大构成作为一门基础实训课程是目前国内很多艺术专业院校普遍采用的,这是在艺术设计基础教育领域为建立造型基础和研究基础造型中的本质规律的精华所在。虽然当前国内很多院校的课程名称与内容或者课题训练方法与形式大都有着不同程度的更新与改革,但在基础理论体系或课题实训时,还大都在沿用或从中渗透着包豪斯的三大构成原理。

本书独特的构建方式和看点之一就是在立体构成原理上,加入大量的课题实战、实例范图和学生优秀作业,其中的学生作业例图大部分是天津美术学院设计学院设计基础部一年级学生们的课程作业,也包括笔者本人的一些教学实践作品和亚洲基础造型协会部分国家和地区会员的代表作品,也有很多课题训练借鉴和参考了兄弟院校的实训内容。望使此书能在艺术设计基础教学中成为理论和教学实践的第一手参考资料,直接指导理论的学习和实战课题的训练。

在本书具体内容中,重点体现在通过课题训练加强实战和创新能力的培养,如以下三个方面。

第一是理论性。本书较为详细地讲述了形态与构成之间的关系以及立体构成的基本原理和形式美法则,深入剖析了立体构成中形式要素与构成要素以及立体形态在艺术与设计中的表现与应用,多角度阐述了立体形态在空间中的构成形式与组织规律等。

第二是实践性。全书在每个章节后都设置了课题训练内容,目的是避免理论与材料的使用脱离实际,使读者亲身去体验和实践形态的组合和材料的表现,通过实战训练来提高动手动脑的实践能力。

第三是创造性。通过本书的理性知识以及实战,从直观体会、感受和实践上升到更本性的思维层面,使读者在学习和实践中学会分析和判断、总结与创新,更好地激发自己的创造力、想象力,这可能远比基础知识的传授更为重要。

在本书的编写过程中,非常感谢参与编写工作的副主编——兰玉琪老师;感谢清华大学美术学院基础教学部的邱松老师,因受其邀请参加了由清华大学美术学院主办的“全国基础教学研讨活动”,并聆听了柳冠中等先生的讲座,对此书的编写也颇受启发,在书中也选用了一些清华大学美术学院学生的作业,还要特别感谢清华大学出版社的编辑同志们。

本书由胡璟辉、兰玉琪编著,在成书的过程中,李兴、刘晓宇、高思、王宁、杨宝容、杨诺、白洁、张乐鉴、张茫茫、赵晨、赵更生、马胜、陈薇等人也参考了部分编写工作。由于作者编写水平有限,书中难免有疏漏和不足之处,恳请广大读者批评指正。

编者

用户评价

坦白讲,我曾阅读过不少关于设计基础理论的书籍,很多都晦涩难懂,读完后感觉知识点零散,难以系统化。但这本书的编排结构,非常具有“路线图”的特质。它从最基础的点、线、面的关系开始,逐步引向更复杂的体块组合、形变逻辑,最后自然而然地过渡到整体的叙事构建。这种循序渐进的编排,让我的学习路径非常顺畅,每学完一章,都能清晰地看到自己知识体系的哪个部分得到了强化。书中对于“构成”这一核心概念的阐释,极其辩证和全面,既包含了形式美学的角度,也融入了功能逻辑的考量。这本书更像是一套“内功心法”的秘籍,一旦掌握了其中的核心原则,那么未来面对任何新的设计挑战时,都能凭借这些底层逻辑迅速找到解决方案,而不是被表象所迷惑。它提供的不是一时的“招式”,而是长久的“内力”。

评分这本书的装帧设计简直是视觉的盛宴,那种沉甸甸的质感,拿在手里就让人感觉内容分量十足。封面那简洁却又富有深意的几何图形排布,着实抓住了我的眼球,让我对内部的知识体系充满了期待。初翻几页,我就被作者那严谨而又富有激情的文字风格所吸引。他似乎有一种魔力,能将那些看似枯燥的理论,描绘得如同精妙的建筑草图一般生动立体。特别是开篇对于空间感建立的阐述,不再是生硬的公式堆砌,而是通过一系列富有启发性的思考练习,引导读者主动去“感受”三维空间的存在与构成。这种教学方式,非常适合我这种偏爱实践而非纯理论的“动手派”读者。我尤其欣赏作者在叙事中不经意间流露出的对设计美学的执着追求,他总能将技术层面的操作,提升到艺术表达的高度,让人在学习技法的同时,也提升了自己的审美判断力。对于想系统梳理自己设计思维框架的人来说,这本书无疑提供了一个坚实可靠的基石,它不仅仅是工具书,更像是一位经验丰富导师的贴心教诲,指引你如何在二维平面上雕刻出令人信服的深度与结构感。

评分我花了整整一个周末的时间沉浸在这本书里,那种“一头扎进去就停不下来”的感觉,很久没有在阅读技术书籍时体验到了。作者在讲解如何处理复杂形体穿插和光影关系时,那种层层递进的逻辑推导,简直是教科书级别的示范。我发现自己过去在处理一些结构关系时存在的模糊地带,都被这本书用极其清晰的图示和配套的文字注解一一厘清了。举个例子,书中对于“负空间”的深度剖析,让我彻底颠覆了以往只关注主体形态的习惯,开始学着用“被围合的空气”来构思形体,这无疑是一种思维的升级。阅读体验上,纸张的质感非常好,即便是用铅笔或细马克笔在旁边做笔记,也不会有洇墨的困扰,这一点对经常需要在书页上快速记录灵感的设计师来说,简直是太贴心了。这本书的价值,在于它提供了一套可复制的“思考模板”,让你不再是盲目地尝试,而是有章可循地去拆解和重构你脑海中的任何一个三维想法。

评分对于我这种习惯于通过大量案例来学习的人来说,这本书的案例选择和分析深度简直是太对胃口了。它没有堆砌那些千篇一律、人尽皆知的经典作品,而是挑选了一些看似简单、实则蕴含深刻结构哲理的案例进行剖析。作者对每一个案例的解构,都如同外科手术般精准:从最初的意图,到中期的结构推演,再到最终形态的确定,每一步都清晰可见,毫无保留。我特别喜欢书中对于“动态平衡”的探讨,它打破了我过去对对称即稳定的刻板印象,教会我如何在不对称的布局中实现视觉上的和谐共存,这在现代设计中尤为重要。而且,这本书的排版布局也体现了设计者的匠心,大段的文字叙述之间,穿插着清晰的线框图和光影渲染图,图文配合得天衣<bos>天衣无缝,极大地降低了理解复杂概念的门槛。读完后,感觉自己像是接受了一次高强度的“空间思维体能训练”。

评分说实话,我拿到这本书的时候,有点担心它会过于偏向某个特定领域,比如纯粹的工业设计或者室内设计。然而,这本书的宏大视野完全超出了我的预期。它仿佛建立了一个通用的“形态语言库”,无论是平面图形的动态平衡,还是复杂曲面的结构生成,作者都提供了一套基于普适性几何原理的分析工具。其中关于如何运用不同比例的黄金分割在空间中创造韵律感的那一章,简直是点睛之笔。我立刻尝试将书中的原理应用到我手头正在进行的一个产品包装设计上,结果令人惊喜——原本略显僵硬的形态,一下子变得流畅且富有张力。这本书的厉害之处在于,它不只是告诉你“怎么做”,更重要的是解释了“为什么这么做会更好看、更合理”。它教会我用更本质的眼光去看待结构和形式之间的关系,这对于任何需要进行空间创造的专业人士来说,都是一份无价的财富。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![凤凰文库设计理论研究系列:公民设计师 论设计的责任 [CITIZEN DESIGNER: Perspectives on Design Respons] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12282838/5a28b6f0N55ea00f2.jpg)

![创意实验室系列图书·创意动物绘画实验室:一本带你玩转创意材料的手绘书 [Drawing and Painting Imaginary Animals] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12284948/5a449542N457d6880.jpg)