具体描述

产品特色

编辑推荐

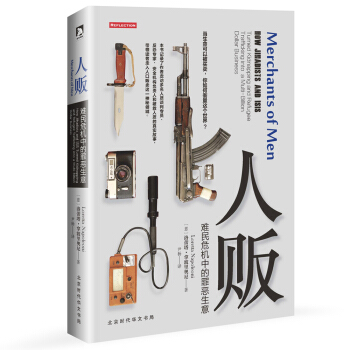

适读人群 :大众读者、关注国际热点的读者☆难得一见的当事人亲述原始资料,讲述近年来中东血淋淋的重大人口贩卖案。

☆从人质所属国政府与恐怖分子的谈判中,可以看到人质被受害国划分为重要的、次要的,西方政府的无力、残酷、虚伪和冷漠一览无余。

☆10年前东亚只有日本人被恐怖分子绑架,10年后已有中国人惨遭毒手,这本书能让我们认清恐怖分子和恐怖组织!

☆被翻译成十几种语言,畅销欧美和日本。

☆中东是国际形势的热点和敏感点,为了让这部纪实性作品能够面世,为了保护当事人,书中主人公多用化名。

☆深入恐怖主义大本营,身临其境地感受战争、动乱如何让人丧失人性及恐怖主义的残暴。

☆作者以中东地区近年来破获的重大人口贩卖案为基础,借多名人质、人质谈判员、反恐专家、战地记者口述的原始材料,揭秘了当今热点地区恐怖组织和恐怖活动的详细细节。

☆美国《纽约时报》好评作品,堪称21世纪的《阿拉伯的劳伦斯》。

☆地球上的一片片区域正在变成“犯罪丛林”;在这片丛林里,犯罪分子们正带着年轻的学徒们学习如何狩猎走进来的外国游客。

内容简介

中东是国际形式的热点和敏感点,作者冒着风险、忐忑提笔,带来了这部难得一见的纪实性力作。

几十年来,欧洲都在进行着巨大而复杂的地下人口交易,成千上万的难民被运送到地中海沿岸。在“911”事件后,一股新势力在西方的政治混乱中兴起,控制了这种交易。这些犯罪集团与基地组织等武装力量交织起来,在21世纪初靠着从西非走私毒品和绑架西方人为生。近来年,叙利亚和伊拉克不稳定的局势,为犯罪集团在中东地区提供了新的“商机”,包括将西方人质贩卖给恐怖分子以及非法交易难民等,每年交易额可达数百亿美元。

作者以该地区近年来破获的重大人口贩卖案为基础,从多名当事人、人质谈判员、反恐专家、安全机构专员和被救人质那里得到了非常多的first手材料,为我们还原了恐怖组织和恐怖活动的作案细节,重要的是,揭露了当今世界文明光鲜亮丽的外衣下隐藏的野蛮与血腥:索马里本地居民普遍认为海盗行为不是一种犯罪,而是一种必要的生存手段;在恐怖分子眼里,世界是一场游戏,绑架是一种超现实的游戏;地球上的一片片区域已经或正在变成“犯罪丛林”,在这片丛林里,犯罪分子们正带着年轻的学徒们学习如何狩猎普通人。

作者简介

洛蕾塔·拿波里奥尼(1955— ),意大利著名记者、政治分析员,全球著名的反恐经济研究专家,担任包括美联银行、德意志银行、渣打银行等各大银行和金融组织的顾问工作。那波利奥尼同时也是畅销书作者,她的作品《中东凤凰:ISIS与中东的重绘》成为全球畅销书,并被翻译成12种语言。

多年来的记者经验给了作者丰富的采访经验,为了将恐怖分子贩卖人口的罪恶事实公之于众,作者就以中东地区近年来破获的重大人口贩卖案为主要内容,综合了从多名当事人、人质谈判员、反恐专家、安全机构专员和被救人质那里得到的非常多的珍贵材料,小心翼翼地将他们汇聚成册。

她还在TED参与过多次演讲。

精彩书评

“洛蕾塔· 拿波里奥尼揭示了发生于中东的令人不安的罪恶的演化和恐怖分子绑架案,绑架去往欧洲的移民成了每年高达数百亿美元的生意。毒品贩子每月从绝望的家庭中敲诈的金额高达一亿美元。这些人贩子是“我们”造就的,他们是现代工业消亡和毁灭的逻辑后果。他们是败落国家和普遍混乱带来的产物。我们是有责任的。在无法满足的私人欲望的驱使下,这些捕食者不会结束绑架和贩卖人口,这是一种新的世界秩序。”

——克里斯·赫吉斯,《纽约时报》驻中东办事处负责人

。

目录

Part one

chapter AQIM 模式 3

第二章 喂养黑熊 23

第三章 移民贩卖 40

第四章 海盗经济学 61

第五章 索马里侨民的海外联系 81

第六章 内战硝烟下的叙利亚 96

第二部

第七章 谈判者a 117

第八章 赎金 125

第九章 黄金时间——解构绑架经济学 140

第十章 狩猎对象——那些渴望蜕变的人 158

第十一章 西方人质演义 179

第三部

第十二章 扼杀真相 205

第十三章 人质的政治命运 226

第十四章 逃难路上的爱情故事 238

第十五章 政治回旋镖 250

后记 英国脱欧 267

致谢 271

精彩书摘

人头赏金

2012 年底,随着越来越多的组织加入伊斯兰国,叙利亚出现了“统一圣战”的局面。一些努拉斯的首领带着外国人质前去谈判,比如詹姆斯·弗利和约翰·坎特利,这些外国人就成了他们的人头赏金。而伊斯兰国在这个时候正打算封杀外国媒体,人质就成了他们施展外交策略的工具。在几个月的时间里,ISIS 的信息安全组绑架了几名新闻记者和人道救援者。还有一些人质则是他们从从叙利亚专门的人质二手市场上买来的,他们是被那些专门从事绑架的小型犯罪组织绑架的。

迄今为止,在2012 年底至2014 年初这段时间内被绑架的人质中,约翰·坎特利是唯一一位还在伊斯兰国手中的人质。有趣的是,坎特利并没有被斩首,相反却成了一名哈里发国的记者,专门撰写伊斯兰国想要我们相信的新闻。

坎特利是英国的一位新闻摄影记者,且有着不同寻常的履历。坎特利曾是一名摩托车狂热爱好者,起初在一家摩托车杂志做过编辑;但后来,就跟帕德诺斯一样,坎特利在中年时期转型成了一名中东的战地自由记者。

坎特利于2012 年到达叙利亚,除了利比亚待过一段时间之外,并没有任何战地报道的经验。因此,他对于这项新职业的危险评估远远不够准确。“坎特利不相信什么专项培训以及自救课程,他有点儿像个西部牛仔。”坎特利的一位同事回忆说,2012 年的时候,这位美国同事曾和坎特利一起参加了伦敦“火线俱乐部”(FrontlineClub)举办的一个有关媒体安全的活动。

约翰·坎特利,以及詹姆斯·弗利、西奥·帕德诺斯、丹尼尔·赖伊·奥托森,他们都属于新一代的战地记者,这些新一代的自由记者在科索沃战争中首次登场,然后在阿拉伯之春中数量剧增。当他们跨进了叙利亚的边境线之后,就成了绑匪们理想的人头赏金。

在过去二十年,传媒产业发生了巨大的变化,这也是自由记者数量激增的直接原因。自1990 年代起,通讯科技的进步加剧了新闻行业内部的竞争。社交媒体和网络新闻的流行让行业利润大大缩水,不管是在线博客,还是主流媒体,新闻机构在经济上已经无力聘请专业记者到战区进行战事报道。考虑到日渐低迷的销量和利润,以及聘请专业记者所需要的战争保险支出和安保费用支出,媒体们越来越依赖于自由记者,因为他们往往也比专业记者更具冒险精神。“大多数记者都愿意进行战地报道的观念已经过时了,不过即便没有人愿意去,我们也同样能得到更好的素材,” 詹姆斯·弗利在2012 年10 月的时候(也就是在他遭遇绑架前的一个月)对《新闻周刊》(Newsweek)如是说。“我认为这些自由记者们是在做赌注,为了击败专业记者,他们加大了自己的风险。这也是竞争的基本法则,你必须要用一些专业记者们做不到的东西来证明自己。但是,对于战争新闻,这就表明你要承受更大的风险:你要去得更早,待得更久,靠得更近,然后才能得到更有价值的资讯。”[4]

抱着这样的心态,2012 年3 月,约翰·坎特利成了第一个在叙利亚北部见证政府军地面部队攻打叛军的西方记者。这场战争发生在萨拉奎布(Saraqeb),政府军的重型坦克一辆接一辆地开了过来,随后便是一阵狂轰滥炸。[5]“拳头大小的弹片四下炸开,一名叛军的头颅应声落地。同伴试着把这具血淋淋的无头尸体从战线上拖走,尸体手中的步枪拖在地上发出咔哒咔哒的走火声,”坎特利在《星期天电讯报》(Sunday Telegraph)上这样写道。[6]为了更好地拍摄叙利亚叛军的反抗画面,坎特利甚至爬上了一辆行进中的坦克俯拍了一张图片。

高风险,低回报,无福利,这就是中东战地自由记者最主要的职业特征。2007 年,身在阿富汗的英国摄影记者杰森·豪(Jason Howe)跟加拿大自由记者阿曼达·琳霍特(琳霍特后来在索马里遭遇了绑架)谈到了自由记者的职业准则:“你要自己计划一切,自己承担所有开支,还要自己承担所有的风险。没有一份保险,也没有任何长期计划,你要独自迈过所有的坎,还要日渐习惯囊中的羞涩。当自己千辛万苦创造的机会来临,你要确保自己站在最合适的位置进行报道。”[7]这些话听起来像是给一个背包客的旅行指南,然而,事实上自由记者是一个极其危险的职业。

前言/序言

序

此刻是下午三点,但屋外已经是一片漆黑。在瑞典北部的大学城郊地区,于默奥大学被积雪铺成的棉被覆盖。街道空空荡荡,偶尔有几辆打着远光灯的车辆与我们交错而过。若不是开着车头灯,真难以看清楚路旁房屋前的那些花园。我们一路驾驶,眼前除了无尽的黑暗,就是积雪反射出的白光,纯粹的黑与白编织出奇妙的光学景象。

当车子驶入酒店,我打开车门走了出来,却感到像是走进了一个大冰柜。天很冷——当我呼入这些温度在摄氏零下的冷空气时,我甚至可以估算出自己的肺活量。现在是2006 年11 月,严格来讲应该是秋季,但这里却让人真切地感到像是北极的冬天。

我们来到于默奥大学,此行是为了参加一个名为“伊拉克对抗局势(Iraqi Equation)”的政治艺术项目。该项目部分上得益于一些艺术家和知识分子们的共同努力,旨在反对政府越过“防御性打击”范畴所进行的伊拉克战争。在2003 年春天,经历了月复一月的示威游行后,世界安静了。或许是布什和布莱尔的蔑视姿态起了作用;或许是他们对公众舆论的冷漠态度奏了效。然而直到三年之后,我们的组织还一直在开展各类反对运动;我们知道这是我们应该做的事,因为我们清楚伊拉克正在发生着什么。

这些艺术家中间有许多伊拉克人,当联盟的军队登陆伊拉克之后,他们就立即逃离了该地区,因为他们在国内会成为各类割据武装组织的侵害目标。这场入侵解封了被压抑了几十载的狂暴,犯罪分子、恐怖分子,以及萨达姆的追随势力纷纷将矛头指向当地平民和新成立的什叶派民兵组织。这些逃离了伊拉克的艺术家,今天他们坐在我们这间屋子里,却也只是字面意义上的“身处异乡”,因为他们的心离不开家乡,他们的心依然被“自由的”伊拉克的血色现实串联着。

我们事先已经得知展会的开幕式上会有许多伊拉克人,但我们却没有料到居然超过了两百人,到场的伊拉克人甚至超过了在场所有的瑞典人。男人、女人,甚至小孩,都顶着北欧的严寒赶了过来。这些伊拉克人一股股地、安安静静地汇入展厅,面带微笑,与我们握手,然后解开他们那层层包裹的衣扣。此后,阿拉伯语变成了会场的通用语。

会场上,我看见有些阿拉伯妇女从她们带的大包里拿出了一些东西。只见她们取出一个庞大的盛食物的容器,这些容器都用锡箔纸包得好好的,她们将它们搁在展会提供的奶酪和蔬菜点心旁边。她们的食物看起来很精美,颜色也很丰富,散发出的香气不断地挑逗着我们的嗅觉。当凯瑟琳·大卫(Catherine David,此项目的领头人)开始她的演讲后,气氛变得很愉悦,像是一场庆祝活动,比如是在参加一场瑞典人和阿拉伯人之间的婚礼。这是一种神奇而又令人难以忘怀的感觉,片刻间,我们甚至都忘了这是一个旨在谴责军事侵略行为的开幕式。开幕式进行到晚些时候,人们开始散场道别,这时有一位年轻人朝我走了过来。宽宽的肩膀,中等身材,十足的伊拉克人样貌。他说他叫拉希德(Rashid),常见的伊拉克人的名字,但我知道这不是他的真名。当他讲到自己名字的时候,那双淡棕色的眼睛里透露出一丝不自然。和北非人一样,他的英语也带有浓厚的法国口音。拉希德告诉我他读过我的书,想对取得成就的我表示祝贺。在随后的交流中,他打听了我在伦敦对前恐怖分子的采访情况,然后问了一些这样那样的问题。他还提到了几个在军事政变后逃离了当地的阿尔及利亚人,这些人逃到伦敦并获得了政治庇护。

拉希德的内心有点犹豫,我知道他想跟我谈论一些他黑暗的过往,但他却怎么也开不了口,于是我建议一起去我的住处喝点热巧克力什么的,他同意了。

他从未告诉过我他的真实姓名,但明示了自己的国籍和年龄:他来自阿尔及利亚,是一个刚满29 岁的青年小伙。

拉希德的父亲是某恐怖组织的创始人之一,军事政变(由法国等欧洲国家支持)后不久,拉希德的父亲和哥哥们就被囚禁了起来。随后,在阿尔及利亚政治拘留制度的迷雾里,父亲和哥哥们从此杳无音讯。“那些警察来抓我父亲和哥哥们的时候,我正在外边钓鱼。”拉希德说。作为家里小儿子,当时的拉希德只有15 岁,拉希德表示他对政治并不感兴趣,他希望成为一名可以周游世界的水手或者渔夫。“但当他们抓走了我的父亲和哥哥们后,我不得不开始和政治打交道了。”

拉希德的母亲当时即刻安排拉希德逃离阿尔及利亚,但就在他钓鱼归来的那天晚上,拉希德却加入了他父亲麾下的一个队伍,他们中的一些人曾以恐怖分子的身份在阿富汗的战场上战斗过。这支队伍一直向南行进,直至抵达撒哈拉南端的边缘,他们在那儿整编队伍,开始策划北归行动。

拉希德在阿尔及利亚南部的撒哈拉沙漠地带度过了随后的几年时间,离他挚爱的大海千里之遥。拉希德并未加入GIA——该恐怖组织与当局军事政权的斗争持续了近十年之久,引发了阿尔及利亚又一场血腥的内战,而后GIA 在该组织的灰烬中诞生了——相反,拉希德成了一名频繁穿梭在跨撒哈拉走私路线上的走私犯。

然而,在“9·11”事件之后,“一切都变了,”他说,“常年以来,我们的日子过得都很简单,主要就是从阿尔及利亚贩卖些香烟到马里和西非地区。但突然一个大的投机机会出现了,整个地区笼罩在放肆和狂妄的氛围里,我们开始做起了武器和毒品生意。有一天,一位同僚提议:要不我们试试干绑架。”

就这样,拉希德从走私者变成了一个自己曾经无比厌恶的绑匪。

拉希德沉默下来时,我望了望窗外。外边的雪很大,天空被密密的雪线织成了白色。或许,也只有撒哈拉的热浪才能与这里的严寒形成强烈的对比。像拉希德这样生长在热浪里的人,此时却身处寒潮之中,对于他们,这是一个多么巨大的跨度!“你为什么要告诉我这些故事?”我这样问他。他直视着我的眼睛,思忖了一下之后找出了几个词语:“总有人要知道这些。”

拉希德步行离开了酒店,雪地上延伸出两行足迹,但很快又被大雪重新覆盖。我知道再也不会见到他,我甚至不知道他住在哪儿,现在又在做什么工作。我只知道,他曾经是个人贩,专门负责把落难的移民从西非运往利比亚,而后有一天,他也伪装成一名伊拉克难民,成功地踏上了驶向意大利的航船。在2005 年的欧洲,伊拉克难民受到了热情的欢迎。从西西里一路行至瑞典的避难所,当被人问及他来自哪里的时候,拉希德总说:“我是伊拉克人。”凭借着这一句再也不会伤害他人的谎言,拉希德终于逃离了从前那身不由己以伤害他人为生计的残忍生活。我们能够责怪他吗?

用户评价

这本书的洞察力着实令人惊叹。作者没有选择宏大的视角,而是将镜头对准了那些被命运捉弄的个体,用一种抽丝剥茧的方式,揭示了人贩子这个黑暗产业链的运作机制。她通过细致入微的观察和深入的调研,将那些隐藏在表象之下的权力关系、利益驱动以及心理操控展现得淋漓尽致。书里关于那些“招募”过程的描写,充满了欺骗和诱导,每一个环节都设计得巧妙而残酷,将受害者一步步推向深渊。我尤其印象深刻的是,作者并没有将人贩子简单地描绘成丧心病狂的恶徒,而是分析了他们如何利用人们的贪婪、恐惧、以及对美好生活的渴望来实现自己的罪恶目的。这种对人性的深刻理解,让这本书的解读更具层次感。它让我意识到,有时候,最可怕的罪恶,就隐藏在最平凡的谎言和最诱人的承诺之中。这本书不仅仅是一次对罪恶的揭露,更是一次对社会脆弱性的深刻反思。

评分这本书的叙事方式非常独特,它像是把我置身于一个迷雾重重的现场,让我迫不及待地想要拨开层层迷雾,去探寻真相。作者的笔触时而犀利,时而又带着一种令人心疼的同情。她在描绘人贩子的残忍手段时,毫不留情,将那些令人发指的行径一一呈现,读来让人义愤填膺。但同时,她也展现了受害者们在绝境中的挣扎和不屈,那些微弱却闪烁着人性光辉的瞬间,又让人看到了希望的曙光。这本书让我对“危机”这个词有了更深的理解,它不仅仅是指突发的灾难,更可能是一种潜藏在日常中的、缓慢而持续的腐蚀。作者通过大量的案例和数据,展现了这场危机背后复杂的社会经济因素,以及全球性的影响。它让我开始思考,我们身处的社会,是否在某种程度上,为这些罪恶提供了土壤。这本书的阅读体验是沉重的,但也是极具启发性的,它让我对人性有了更深刻的认识,也对社会的运作有了更清醒的认识。

评分这本书真是让人心力交瘁,却又无法放下。作者以一种近乎残酷的写实笔触,揭开了那些隐藏在社会阴影中的角落,那里充斥着被剥削的绝望和被操纵的命运。读到那些鲜活的生命,本该拥有光明前途的年轻女孩,因为突如其来的变故,被推入了无底深渊,她们的无助、恐惧和被欺骗的痛苦,字字句句都像一把钝刀,一点点割在读者心上。书里对人贩子这一群体,进行了深入的剖析,他们不再是脸谱化的恶魔,而是披着人皮的魔鬼,他们利用人性的弱点,制度的漏洞,以及信息的不对称,编织起一张张吞噬灵魂的网。作者并没有回避那些令人发指的细节,那些对尊严的践踏,对身体的摧残,对精神的折磨,读来让人血脉贲张,却又不得不承认,这正是某些地方正在发生的残酷现实。这本书不仅是对人贩子的控诉,更是对整个社会冷漠和机制失灵的拷问,它迫使我们去直面那些不愿意看到的黑暗,去思考我们是否在无意中成为了帮凶。

评分我很久没有读到一本能如此深刻触动我内心,又让我对现实产生如此复杂情感的书了。这本书像一记重锤,狠狠地砸在我一直以来对世界抱有的温情幻想上。作者的叙事风格非常冷静,甚至可以说是冷酷,但正是这种不带感情色彩的描述,反而让那些故事中的悲剧显得更加触目惊心。她没有渲染煽情的词句,也没有刻意制造戏剧冲突,但字里行间流露出的绝望和无力感,却能轻易将读者卷入其中。书中所描绘的人物,无论是受害者还是施害者,都仿佛带着真实生活的痕迹,他们不是虚构的符号,而是有血有肉的个体,他们的选择,他们的挣扎,他们的堕落,都折射出复杂的社会因素和人性的阴暗面。阅读过程中,我常常会停下来,深呼吸,试图消化那些沉重的信息。这本书让我看到了一个我从未想象过的世界,一个充满不公和剥削的灰色地带。它让我开始重新审视那些被我们习以为常的社会现象,思考那些光鲜外表下隐藏的腐朽。

评分这是一本挑战读者认知底线,同时又迫使人进行深刻自我反省的书。作者用一种近乎纪录片式的严谨,将那些本应被遗忘的痛苦和黑暗,以最真实的面貌呈现在我们面前。书中所描绘的种种,不仅仅是数字和统计,而是每一个鲜活生命的破碎。我被书中那些关于“如何被诱骗”的细节深深震撼,它揭示了人贩子是如何精准地捕捉到人们的脆弱点,用虚假的承诺和巧妙的陷阱,将他们引向绝望。读这本书,就像是在进行一次精神上的洗礼,它剥去了我曾经对世界的某些天真幻想,让我看到了那些不愿触碰的现实。作者并没有提供简单的解决方案,而是呈现了一个复杂而棘手的社会问题,它需要我们每个人去关注,去思考,去行动。这本书不是一本轻松的读物,它会让你辗转反侧,会让你夜不能寐,但它所带来的震撼和启发,却会伴随你很久很久。

评分货物很不错,物流也很快

评分怎么说呢,作者想表达的中心思想是看懂了,就是作为一本纪实文学来说太欠缺文采,也不知道是不是翻译的问题

评分物流较快,包装良好。

评分非常喜欢的书籍,期待京东上架更多好书。

评分正版。。。。。。。。。。

评分在书店看到的,觉得不错,有活动就买了

评分真实世界的另一面,推荐

评分东西不错,谢谢京东的优秀服务

评分不錯的商品,是正品,送貨速度也滿意,值得好評

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![打动孩子心灵的动物经典·花颈鸽 [8-11岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12120690/589a8f20Nb46ad617.jpg)