具体描述

产品特色

内容简介

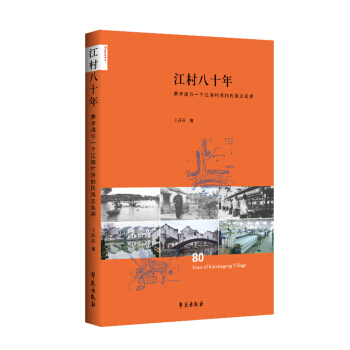

江村在世界及中国人类学、社会学史上是一个有着特殊意义的村落。我国人类学家、社会学家费孝通在1936年夏在此进行了人类学的田野考察并写作了闻名世界的作品PeasantLifeinChina(《江村经济》)。一直以来,江村人生活的发展变化持续受到国内外学界的关注,中外人类学、社会学者都不远万里来此进行学术研究,20世纪80年代以来,更是有不计其数的研究者到访江村,而费孝通本人更是通过共计二十八次重访江村来推进其新的学术生长点。在江村调查八十年后,本书作者以人类学田野民族志的方式考察江村的社会生活,并在时间和空间中追溯江村的社会变迁轨迹。在方法论上,尝试提出一种场所追溯的民族志实践,进而通过时间人类学的讨论去理解社会变迁。

本书由中国人民大学人类学所所长赵旭东教授作序,庄孔韶、王延中、王建民、思沁夫等多位中外人类学学者郑重推荐。

作者简介

王莎莎,女,出生于1986年8月,汉族,陕西兴平市人。人类学博士,毕业于中国人民大学人类学研究所,师从费孝通弟子赵旭东。在《新华文摘》《江苏行政学院学报》《民俗研究》《中国农业大学学报(社会科学版)》发表论文数篇。用户评价

文字的力量在这里被展现得淋漓尽致,它构建的画面感,简直可以与顶级的古典山水画相媲美。我仿佛不是在阅读,而是在一帧一帧地观看一部用光影和故事剪辑而成的纪录片。那些被文字勾勒出的人与人之间的微妙关系,那些盘根错节的血缘和地缘纽带,没有生硬的解释,只有场景的再现。你能够清晰地分辨出不同代际之间看世界的角度差异,那种无声的传承与抗拒。它没有试图去美化或丑化,而是以一种近乎冷峻的客观,却又饱含温情的方式,记录了生命力的韧性。这种韧性,不是对抗外界的喧嚣,而是向内扎根,在有限的空间里寻求最大的精神富足。这种叙事上的克制和情感上的丰沛,形成了一种奇妙的张力,让人读完后,内心久久不能平静,反复回味那些看似平凡却蕴含哲理的对白和场景。

评分这部作品的语言风格,带着一种老派文人的沉稳与内敛,但其思想的穿透力却丝毫不减。它不追求华丽的辞藻堆砌,而是依靠精准的动词和恰到好处的比喻,将复杂的社会结构和人情冷暖凝练出来。每次阅读,我都能感受到一种智性的愉悦,那是对事物本质被洞察的那一刻的满足。它更像是一坛陈年的老酒,初尝时或许有些平淡,但回味之后,那种醇厚的味道便会萦绕心头,久久不散。它不提供简单的答案,而是提供了一套更完善的问题框架。它让你在阅读结束后,依然会带着书中的视角,去审视自己周遭的环境和生活,这才是真正伟大的作品所具备的持久影响力和魅力所在。

评分这本书最引人入胜之处,在于它对于“时间”这个抽象概念的具象化处理。它不是简单的时间线索,而是像挖掘古老地层一样,一层层剥开历史的沉淀。每一个看似偶然的事件,每一次不经意的转身,都被置于一个宏大的时间背景下去审视。你会发现,过去的阴影如何投射到当下,而当下的每一个选择又如何成为未来难以磨灭的印记。这种对时空交错的把握,极具匠心。它让我们意识到,我们所认为的“现在”是多么脆弱和短暂,而真正的生命经验,往往是那些沉积在泥土深处、需要耐心才能发现的矿藏。阅读过程中,我的思绪不断跳跃,既为那些逝去的年代感到惋惜,又为那些坚持下来的生活方式感到敬佩,这是一种深刻的、跨越代际的对话。

评分如果说有什么是这本书给我的最大震撼,那便是它挑战了我们对于“现代化”和“传统”的二元对立思维。它没有将两者视为不可调和的矛盾,而是展示了它们在真实生活中是如何交织、摩擦,甚至相互成就的。那些看似落后于时代的习俗和观念,在特定语境下,竟然展现出惊人的适应性和生命力。这种对复杂性的包容和展示,非常难得。它要求读者放下预设立场,用一种更具同理心的视角去理解。这不是一本简单的社会学报告,它更像是一面镜子,照出了我们自身在面对变迁时的盲点和偏见。读完后,你会对“进步”一词产生更审慎的思考,明白真正的成熟,或许是将所有不同的时间切片都纳入同一个视野下观照。

评分这本书的叙事节奏,简直像夏日午后老柳树下的昏昏欲睡,又像清晨薄雾中那些不紧不慢的脚步声。它没有那种一上来就直击灵魂的猛烈,而是用一种极其缓慢、温柔,近乎冥想的方式,将你拉入一个遥远而又无比亲近的场域。读起来,你会不自觉地放慢自己的呼吸,仿佛真的能闻到泥土被翻动后的气息,听到那些被岁月打磨得温润的方言。作者对于细节的捕捉,不是那种枯燥的学术罗列,而是带着一种深沉的体恤和敬意,去描摹那些日常生活的纹理——早晨谁家升起的炊烟,黄昏时分田埂上老人们的身影,甚至是一块老旧石板上青苔的颜色变化。这种细腻到令人心疼的描绘,让人清晰地感受到,时间是如何雕刻一个社群的命运,又是如何将个体融入到那无形却坚韧的集体记忆之中。它让人思考,我们是如何在匆忙中,将那些构成我们生命底色的微小瞬间遗漏的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![国家哲学社会科学成果文库:后乡土中国 [National Achievements Library of Philosophy and Social Sciences] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12206068/594250a5N87e45247.jpg)