具体描述

产品特色

编辑推荐

优选版本 精准还原

汇聚极具代表性的名家名碑。优选各大机构馆藏珍品。首辑收入宋拓12种。原色、原大、原貌呈现。完整保留序、跋、题签。

欣赏 指导 精编 精校

组织高校书法专家进行书法欣赏与临习指导。标点释文,精审精校,帮助读者结合文本品味书法。

内容简介

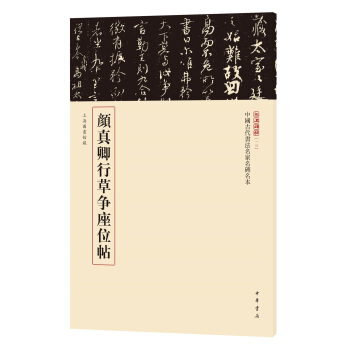

《争座位帖》又名《论座帖》《争座位稿》《与郭仆射书》,为唐广德二年(七六四)十一月颜真卿致尚书右仆射定襄郡王郭英义的信函。颜真卿信中直指郭英义於安福寺兴道会上藐视礼仪,谄媚宦官鱼朝恩,致其礼遇高於六部尚书之事。

颜真卿,又称“颜鲁公”。其楷书作品《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》、《自书告身帖》等,无一不是後人临习的楷模。行草书墨迹*著名的莫过“颜氏三稿”——《祭侄文稿》、《告伯父文稿》和《争座位稿》,三稿中尤以《争座位稿》为*。

此帖全篇劲挺豁达,姿态飞扬,圆劲激荡的笔势与文辞洋溢着的忠义之气令人肃然起敬。宋代米芾在《书史》中说:“此帖在颜*为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露在於此书。”原稿用唐畿县狱状磓熟纸写就,共七页,秃笔书,有夹行小注和勾改痕迹。此墨迹宋时藏於长安安师文处,安氏据以摹勒刻石,後安家兄弟异爨,将真迹一剖为二,其後又辗转进入内府,自此再无下落,不知所终。刻石今存西安碑林,世称“阅中本”或“陕刻本”。历代对此帖评价甚高,与晋代王义之的《兰亭序》有“双璧”之誉。宋米芾云:“《争座位帖》有篆籀气,为颜书第1。字相连属,诡异飞动,得於意外。”宋苏轼《题鲁公书草》称:“比公他书尤为奇特。信手自然,动有姿态。”

此帖翻本众多,良莠不齐。世以原刻本为重,今北宋拓本已不传,南宋拓本亦稀如星凤。其中以现藏上海图书馆的“关中本”*善,亦为此次出版的沈浩、康守永主编的《颜真卿行草争座位帖》所据。此册剪裱经折装,经清崇恩、李国松递藏,後有何绍基咸丰戊午(一八五八)长跋。

内页插图

前言/序言

碑帖是“碑”与“帖”的合称。“碑”包括庙碑、墓志、造像、摩崖等数十种,是记述历史人物事件的石刻文字之总称。中国碑文化源远流长,早在《仪礼`聘礼》中便有“东面,北上,上当碑,南陈”的记载。从古至今,碑由最初宗庙祭祀时拴系牲口等单一功用,发展为“凡事皆可立碑”的繁盛局面。“帖”原指前人书写在纸、绢上的墨迹,后范围逐渐扩大,凡是古人所写包括诗文、简札、书信等墨迹,以及被后人刻于石、木之上,以便欣赏、临习和传播者,皆可视为“帖”之属。随着石刻传拓技术的发明普及,用纸、墨和传拓工具将碑帖上的文字与图画拓印下来所得“拓本”,谓之“碑帖拓片”,简称“碑帖”。

从秦篆《峰山碑》到唐楷《多宝塔碑》,碑帖直观生动地展现了中国书法艺术的演化轨迹和内在神韵。碑帖亦反映了中国古代社会政治、经济、文化、军事、外交、宗教等方面信息,具有证史、考史和补史之价值。碑帖这种特殊的文献,历来被视为中华民族的文化瑰宝。

有鉴于此,中华书局联手北京载道文化,从国家级馆藏碑帖宝库中遴选碑帖经典进行原貌呈现,秉承名家书写、历史名碑、经典藏本的收罗标准,突出碑帖的历史文化价值和书法艺术价值,兼顾版本价值,组织专家进行文字导释,辑为《中国古代书法名家名碑名本》(简称《三名碑帖》)丛书隆重面世。首次出版品种如下:

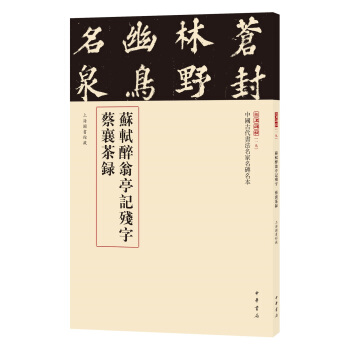

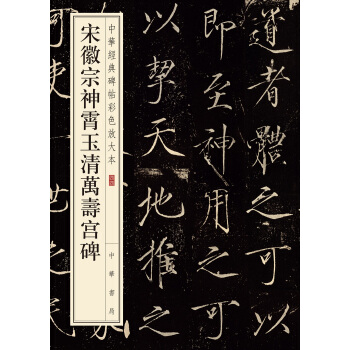

《九成宫醴泉铭》(李祺旧藏北宋拓本)、《怀仁集王羲之书圣教序》(张应召旧藏北宋拓本)、《神策军碑》(北宋拓孤本)、《大智禅师碑》(国家图书馆藏宋拓宋装割裱本)、《皇甫诞碑》(故宫藏北宋拓本)、《伊阙佛麄碑》(何良俊旧藏宋拓本)、《李思训碑》(北宋精拓本)、《大字麻姑山仙坛记》(沈树锈旧藏宋拓本)、《十七帖》(张伯英藏宋拓本)、《争座位帖》(李国松旧藏宋拓本)、《智永真草千字文》(牛鉴旧藏南宋拓本)、《苏轼醉翁亭记残字》(龚心钊旧藏宋拓本)/《茶录》(潘景郑旧藏宋拓本)、《道德经》(章釭旧藏元拓本)、《孔子庙堂碑》(明代断后初拓本)、《洛神赋十三行》(国家图书馆藏明拓本)、《雁塔圣教序》(梁启超旧藏明拓本)、《多宝塔碑》(端方旧藏明末清初整拓)、《颜氏家庙碑》(龚心钊旧藏明拓本)、《玄秘塔碑》(明拓本)、《峰山碑》(国家图书馆藏整拓)。

金石永寿,纸墨流芳。这套既能满足专业人士考订鉴赏之需,又可为热爱书法的广大读者带来全新阅读体验的《三名碑帖》,希望能发挥碑帖古籍保护与弘扬之双重功能,传续汉字书法文化,无愧先祖前贤遗珍。

用户评价

最让我感到震撼的是其对细节的考据和呈现方式,这种严谨度,简直可以作为书法研究的范本了。它不仅仅是简单地把拓片或者影印件摆出来,而是加入了大量的对比分析和技术性说明。比如,对某块碑刻上特有的“飞白”现象进行剖析,详细解释了是由于笔力、墨分五色,还是拓制过程中的特定原因造成的,甚至还附带了相关年代碑刻的拓印工具的演变图示。这种将“技术流”与“审美流”完美结合的做法,极大地拓宽了我的理解维度。以往看拓本,总觉得是纯粹的艺术欣赏,现在我能更清晰地看到,每一笔的提按顿挫背后,都隐藏着书写者当下的物质条件、精神状态乃至工具性能的复杂博弈。这种层层递进的解读,让我对书法这门艺术的认识,从“好看”上升到了“可分析、可复现”的科学层面,对于提升自己的临摹精准度,有着立竿见影的效果。

评分这本书在校对和装帧工艺上体现出的“匠人精神”,真的值得点赞。特别是那几张对“残损”部分进行高清放大处理的插页,处理得极其精妙。很多古代碑刻或墨迹,经过岁月的侵蚀,有些字会模糊不清,或者边缘残缺。一般的印刷品可能就马马虎虎地印过去了,但这里的印刷商显然是下了大功夫,他们不仅用高分辨率还原了残损的细节,甚至连拓片上那些细微的“搨印痕迹”——那些拓工用力不均留下的痕迹——都清晰可见。这对于研究“书写”本身之外的“再创作”过程(即拓印过程)提供了绝佳的参照物。这种对“瑕疵”的尊重和细致入微的呈现,反过来也让我们更深刻地理解了原作者在创作时的力度和节奏,因为拓印的差异往往是光照下最好的鉴别器。总而言之,这是一套将艺术品位、学术深度和印刷技术完美融合的典范之作。

评分这套书的装帧设计真是太用心了,封面那种略带陈旧感的米黄色纸张,摸上去有一种温润的历史厚重感,一下子就把你带回到了那个墨香四溢的年代。我特地把它们并排放置在书架上,从侧面看过去,那一排统一的竖排书名,简直就是一幅微缩的中国书法史剪影。尤其让我惊喜的是,他们对内页纸张的选择,那种略微偏黄的米白色,既保护了眼睛,又很好地衬托出了碑帖本身的古朴神韵,不像有些影印本,纸张白得刺眼,反而显得很“新”,失了韵味。而且,考虑到我们这些爱好者有时候需要对着临摹,开本的选择也相当合理,拿在手里分量适中,摊开时既能看清细节,又不会因为太大而显得笨拙。这种对手感和视觉体验的重视,看得出来出版方是真的懂书法,不是仅仅把这些经典当成资料来简单复制粘贴的。每一次翻开,都像是在跟古人进行一场跨越时空的对话,从油墨的浓淡到纸张的纤维,处处都透露着对原迹的敬畏与尊重,这对于真正想沉浸式学习书法的人来说,是无价的体验。

评分说实话,市面上书法教材汗牛充栋,但真正能兼顾初学者入门和资深爱好者提升的书籍却凤毛麟角,但这套丛书似乎找到了一种微妙的平衡点。对于刚接触古代书法的年轻人来说,它提供的清晰释文和较为现代化的字形标注,大大降低了“破译”古籍的门槛,使得他们可以迅速抓住核心的笔法结构。而对于我们这些已经摸索了十几年,总觉得自己的作品“卡壳”的老鸟来说,它提供的那些旁征博引的“题跋”和“流传简史”,却能提供新的理论支撑点。我最近对着其中收录的一篇行书长卷反复揣摩,它没有直接告诉你该怎么写,而是通过描述该书家在特定历史时期面临的政治压力和个人心境,让我自己去体会“笔势”中蕴含的“气象”。这种引导式的学习方法,比起那种生硬的“一笔一画教学法”,无疑更能激发学习者自身的悟性和创造力,真正做到了“授人以渔”,而不是简单地“喂食”。

评分我最近沉迷于对魏晋风骨的探究,这本书在选材上的独到眼光,绝对是值得称赞的。它没有一味地追逐那些大家耳熟能详、烂熟于心的“爆款”,而是巧妙地穿插了一些相对冷门但艺术价值极高的碑刻或墓志铭。比如其中收录的几件唐代小楷的拓片,那笔法圆润流畅,结体严谨,跟同时期的某些大家作品相比,少了一丝张扬,却多了几分内敛和学养。这对于我们这些在学习过程中,已经能勉强写出“样子”但境界上不去的人来说,简直是醍醐灌顶。它逼着你跳出舒适区,去思考那些被忽略的“中间力量”是如何奠定后世书法高峰的基础的。通过对比阅读,我发现很多被后世奉为圭臬的笔法特征,其实早就在这些“默默无闻”的碑帖中埋下了伏笔。这种深度挖掘和系统梳理,让整套丛书的学术价值和实用价值都得到了极大的提升,绝非市面上那些粗制滥造的“名家速成”读物可以比拟的。

评分此用户未及时填写评价内容,系统默认好评!

评分不错,印刷质量很好。

评分非常不错的字帖

评分非常不错的字帖

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分哈哈哈哈哈哈哈哈呵呵哈哈哈哈哈

评分不错,印刷质量很好。

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有