具体描述

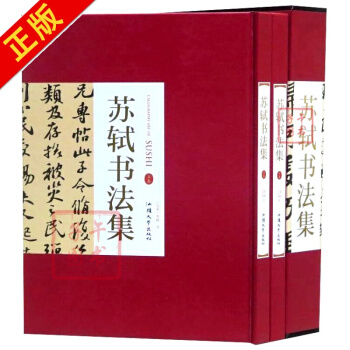

作者:(北宋)苏轼 书

出版社;汕头大学出版社

出版时间:2016年5月出版

册数开本:全2册 16开函套精装

字数:235千字

页数:432页

ISBN9787565826306

定价380元

本书为《苏轼书法集》,收录的作品主要包括:梅花诗帖、赤壁赋、黄州寒食帖、檀木卷帖、李白诗仙卷、人来得书帖 归院帖、洞庭春色赋、渡海帖等。

用户评价

从一个纯粹的收藏角度来看,这套书的装帧设计与内容选择达到了一个非常高的平衡点。它没有过度使用花哨的装饰,而是让内容本身成为焦点,但又不失大家气派。我发现,即便是对书法不太了解的朋友,拿到这套书也会忍不住翻阅,这说明它具备了极强的艺术感染力。这种感染力,来自于苏轼作品本身自带的生命力和这套书精良的呈现方式。更重要的是,它为我们提供了一个清晰的脉络,去梳理苏轼在不同人生阶段书风的演变。这种对比性的阅读体验,远比孤立地看单件作品要深刻得多。它不仅仅是案头必备的参考资料,更是一件可以长期把玩、品味,并且能随着自身阅历增长而不断发现新意的艺术品。对我而言,这是近年来购得的最值得的文化投资之一。

评分这套书的装帧实在让人眼前一亮,拿在手里沉甸甸的,精装的书壳摸上去很有质感,那种墨香和纸张的厚实感交织在一起,仿佛能穿越时空,触摸到千年前文人的气息。我特意选了一个光线好的下午,铺开书卷,那种扑面而来的古韵,真是让人心神宁静。要知道,对于书法爱好者来说,纸张的选择和印刷的精细度直接决定了学习的体验。这套书的印制水准,即便是放大镜下观察,那些飞白和墨色的浓淡变化都清晰可辨,这对于揣摩笔法的提按顿挫至关重要。那些细微的枯笔,如同老树盘根,遒劲有力;而饱满的浓墨,则如同山涧飞瀑,一泻千里。我惊喜地发现,它不仅仅是作品的简单复刻,更像是一次对苏轼精神世界的深度探索。光是欣赏这些墨迹,就足以让我沉浸其中数个小时,体会那种“大江东去,浪淘尽”的豪迈,以及“也无风雨也无晴”的豁达。这样的收藏级作品,放在书房里,本身就是一种精神的坐标。

评分说实话,我对市面上那些所谓的“书法大全”持保留态度,很多都是粗制滥造,或者只是将一些碎片化的临摹字帖拼凑起来,缺乏系统性和权威性。然而,这套书却展现出一种近乎苛刻的专业态度。我注意到其中对一些争议性作品的考证似乎也十分严谨,没有含糊其辞,这对于严肃的学习者来说,提供了极大的便利。我个人尝试着临摹其中几件作品的局部,发现即便是用我日常练习的毛笔和墨汁,在对应这套书的纸张质感时,都会产生微妙的差异,这更反衬出原件的神韵难以模仿。这种“不可复制性”的呈现,反而激励着我们去探寻书写者在特定情境下如何调动全身心去完成一笔。它引导的,不是机械的描摹,而是对古人精神状态的“心摹手追”,对于提升个人修养和笔力,绝对是事半功倍的。

评分作为一名长期钻研中国古典文学的痴迷者,我一直认为,要真正理解一位大文豪,不能只停留在诗词的字面意义上,更要深入到他留下的“手迹”中去感受其性情流转。这套书的编排布局,显然是下了大功夫的。它不仅仅是简单地罗列作品,而是巧妙地穿插了一些关于创作背景的考据,虽然文字不多,但点到为止,留给读者巨大的想象和回味空间。例如,当我对着那些狂草时,我仿佛能“听”到苏轼在黄州被贬的愤懑与不羁,那种不为五斗米折腰的傲骨,是通过那些看似随意却又处处精妙的笔触喷薄而出的。我尤其喜欢它在装帧上对空间感的处理,留白恰到好处,让人在欣赏作品的同时,不会产生视觉疲劳。这种对“意境”的营造,远胜过市面上那些只求量大而忽略了质感的盗版或简化版。能将一位旷世奇才的性情,如此立体地呈现在纸上,实属难得。

评分我最欣赏的,是它所蕴含的那种超越功利的心境。现在的书法学习者,很多都太急于求成,恨不得两周就能“功成名就”。但品读这套书,会让人彻底慢下来。苏轼的伟大,并不仅仅在于他写了什么字,而在于他如何在逆境中保持着对生活、对艺术的赤诚与热爱。每当我感到心浮气躁时,翻开这套书,看着那些看似“笨拙”却蕴含无穷力量的线条,便会立刻被拉回到一种更宏大、更深远的历史坐标系中。那种从容不迫的气度,那种“一蓑烟雨任平生”的洒脱,才是最值得我们学习的“法”。它让我意识到,真正的艺术成就,是生命体验的自然流露,而非技巧的堆砌。这套书,与其说是一本书法教材,不如说是一部关于如何优雅地面对人生的“哲学读本”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有