具体描述

编辑推荐

适读人群 :广大读者目前所能见到的较详尽的唐寅书画资料集。

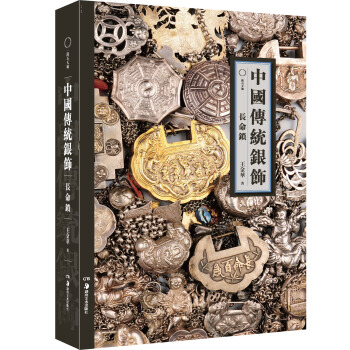

内容简介

唐寅(1470-1523),字伯虎,一字子畏,号六如居士,吴县(今江苏苏州)人,为明代著名文人、书画家。在诗文方面与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”,在绘画方面与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四大家”。周道振先生(1917-2007)编《唐伯虎全集》时,见明清所刻唐寅集附录书画题跋资料甚多,非《全集》附录所能尽收,故汇编本书。全书分“书画编年”、“书画别录”、“题记评论”三卷,末附“引证书目”。所见前人记录及今传世书画作品,按本件原题年月,依次编入“书画编年”;年月无考者,按书画内容或记述分别编入“书画别录”;原集附录“题跋”,除部分录入前二卷外,其余与明清以来书画录所载及所见墨迹、印本题跋汇编为“题记评论”。本书与我社《唐寅集》(即《唐伯虎全集》)相辅而行,是目前所能见到的较详尽的唐寅书画资料集。

作者简介

周道振(1917-2007),字月霁,江苏无锡人。自幼酷爱文徵明书法,经过几十年的收藏、研究,成为著名的碑帖鉴藏家和文徵明研究专家。

六十多年中,他编写出《文徵明资料》119卷(含诗文集、年谱、书画录、停云馆帖考、杂录五种)及《唐伯虎资料》26卷(含诗文集、书画录)。

先后出版过《文徵明书画简表》(1985)、《文徵明集》(1987)、《行书大师——文徵明》(1993)、《文徵明年谱》(1998)、《唐伯虎全集》(2002)、《文徵明集续辑》(2002)、《停云馆帖汇考》(2012)、《唐寅集(修订本)》(2013)、《周道振文集?无锡文博增刊》(2014)、《文徵明集(增订本)》(2014),另有《文徵明书画资料汇编》、《唐寅书画资料汇编》、《双月楼帖目》等尚未出版。

目录

唐寅书画资料汇编卷一一

书画编年一

明宪宗成化十八年壬寅(一四八二)

十三岁一

行书心经一

成化二十二年丙午(一四八六)

十七岁二

画贞寿堂图二

成化二十三年丁未(一四八七)

十八岁二

题沈周壑舟园图二

明孝宗弘治三年庚戌(一四九〇)

二十一岁三

行书送春诗於沈周杨花图卷三

弘治五年壬子(一四九二)二十三岁三

爲王观画款鹤图三

弘治八年乙卯(一四九五)二十六岁三

画桂香亭图并题三

题李成画四

弘治九年丙辰(一四九六)二十七岁四

俞节妇刺目图卷四

弘治十二年己未(一四九九)三十岁五

画灯宵闺话图五

弘治十三年庚申(一五〇〇)

三十一岁五

书放鹤亭记五

画椿树秋霜卷爲新安吴氏作五

弘治十五年壬戌(一五〇二)

三十三岁六

画送别图赠韩世贞六

画黄茆小景爲丘舜咨作六

画蕉石图七

赠别杨立昇山水七

弘治十六年癸亥(一五〇三)

三十四岁七

画女儿娇图爲达夫作七

弘治十七年甲子(一五〇四)

三十五岁八

画坐临溪阁图八

弘治十八年乙丑(一五〇五)

三十六岁八

画南游图赠杨季静八

行书桃花庵歌九

题名虎丘剑池石壁九

画寒林高士图九

书次韵张秋江访沈周诗於陆复赠

沈周墨梅卷九

书醉时歌呈陆南九

明武宗正德元年丙寅(一五〇六)

三十七岁一〇

画华山图一〇

画兰亭图一〇

行书七言排律一首一〇

画歌风台实境图并题一一

出山图大轴一一

出山图卷一一

画关山行旅图一二

正德二年丁卯(一五〇七)

三十八岁一二

画卢鸿终南十景吴奕书一二

摹王蒙松阴高士图一二

麻姑仙人图一二

画山茶梅花一三

秋林月上图一三

溪山高逸图一三

正德三年戊辰(一五〇八)

三十九岁一三

作阳山积雪图一三

画杏花草阁图一四

画正觉禅院牡丹图一四

题文徵明画雨景一四

画挂瓢图一四

题赵孟頫山居深趣图一五

画江山骤雨图一五

送戴昭还休宁诗一五

作垂虹别意图一五

画夏山欲雨图卷一六

画板桥曳杖扇面一六

画絶壁流泉扇面一六

秋声赋图一六

秋山落叶图一六

松崖别业图一七

摘阮图一七

正德四年己巳(一五〇九)四十岁一七

书元旦次韵诗一七

作四十自寿诗画一七

又一轴一七

书四十自寿诗於仇英写照陆治

补景轴一八

画槐阴高士图寿陈可行一八

作文会图一九

林屋洞图一九

画秋林野兴图一九

补慧山竹罏图一九

画山水二〇

作野望悯言诗画卷二〇

画溪山秀远卷二〇

题陈颐画盆石菖蒲诗二〇

画山水册二一

画松林山庄扇面二一

画秋山寻隐图二一

题李唐村庄图二一

墨画梅二二

赋孟尝诗赠朱应登延平

知府任二二

画醉丐图二二

题周臣画七古一首二三

天香书屋图二三

莺莺小像二三

荆溪山水二三

正德五年庚午(一五一〇)

四十一岁二三

题所摹古画赠史德弘二三

仿李唐作山水二四

作寿黄古溪图二四

书与沈寿卿吕叔通联句二四

仿李唐山阴图卷二五

正德六年辛未(一五一一)

四十二岁二五

仿宋人画鬭茶图二五

跋王维辋川图二五

跋赵孟頫山居图二六

题元八大家画二六

画赏梅图二六

摹崔莺莺像二六

松涛云影图二七

山水二七

正德七年壬申(一五一二)

四十三岁二七

篆书识倪瓒汉长生未央瓦当砚二七

书饯彦九郎还日本诗二七

题倪瓒画册二七

画山静日长图册二八

画春溪独赏扇面二八

正德八年癸酉(一五一三)

四十四岁二八

画山静日长图卷二八

画云槎图二九

题王蒙天香书屋图二九

画倦绣图二九

跋王维雪溪图二九

书送太痴陶老先生教谕临川序二九

正德九年甲戌(一五一四)

四十五岁三〇

题高克恭夏山烟霭图三〇

书也罢説三〇

题陈淳花石扇面三〇

致陈春山书三〇

正德十年乙亥(一五一五)

四十六岁三一

画梅枝赠锦峰上人三一

画归庄图三一

评元十家画跋顾善夫集卷三一

画峡口大江诗意图三二

画梧竹幽居三二

爲象圆书新作三二

正德十一年丙子(一五一六)

四十七岁三三

画山静日长图并録山居篇三三

题王维江干秋霁图三四

画山路松声图赠吴县知县李经三四

书近作卷赠李经三五

画马三五

正德十二年丁丑(一五一七)

四十八岁三五

书追和倪瓒江南春三五

画溪桥策杖图三六

画山水扇面三六

画饮仙图并书饮中八仙歌三六

画秋树豆藤三六

题黄公望处静图三七

书夜宿广福寺诗三七

正德十三年戊寅(一五一八)

四十九岁三七

书所撰秋庭记三七

画丹阳景图并题三七

题李成江村秋晚图三八

跋方从义画三八

正德十四年己卯(一五一九)

五十岁三八

绘琵琶行轴三八

写唐人诗意三八

画寻梅图扇面三九

画山水卷三九

画荷浄纳凉扇面三九

画会琴图三九

画山静日长图册四〇

五十赠人山水轴(赠西洲)四〇

画五十自寿图四〇

书七律八首卷赠西洲四一

作双监行窝图册四一

题李嵩画罗汉图卷四一

溪阁闲凭图四一

花下酌酒歌四二

古屋长松图四二

作长松泉石图贺王鏊七十寿四二

正德十五年庚辰(一五二〇)

五十一岁四二

画采莲图四二

画石壁题名图四三

画吹箫仕女图四三

画桃花庵图四三

书水龙吟二首四四

画山水扇四四

画墨牡丹四四

跋阎立本西岭春云图四四

画溪桥听笛图四五

书落花诗并图四五

画蕉石扇面四五

画梅四五

书旧作七絶二首轴四五

画寻山图扇页四六

正德十六年辛巳(一五二一)

五十二岁四六

画归牧图扇页四六

画山水扇页四六

画观杏图四七

画擕琴访友图四七

题盛懋爲袁凯仿古十幅四七

画菖蒲寿石图四七

画桃花庵图四八

书观款於虞世南书指述後四八

画应真像四八

画山水小幅四八

画山水长卷仿郭熙四九

结夏於福济院作画轴四九

跋王羲之感怀帖四九

画潇湘八景卷四九

画品茶图五〇

画竹扇并録七絶十二首于上五〇

画山水五一

画墨鷄五一

画松风流水扇面五一

画雪景扇面五一

画平台修竹扇面五二

桐庵图五二

明世宗嘉靖元年壬午(一五二二)

五十三岁五二

画奇峰古木图五二

画梅竹及行书诗扇五二

书七律诗卷五三

书落花诗卷五三

画梅鹤扇面五四

画看山图并自书七言絶句扇五四

书赵孟頫写陶潜像轴签题并跋五四

画松林书屋扇页五五

题李成秋岚凝翠图五五

画墨莲五五

画竹林七贤扇面五五

题董源夏山深远图五六

嘉靖二年癸未(一五二三)

五十四岁五六

画达摩像五六

画秋林图扇面五六

橅沈周牧牛图于扇页五七

画锺馗像五七

画松林讲道图扇面五八

摹杜堇絶代名姝册五八

跋刘松年层峦晚兴图五八

自书诗卷五九

题元钱舜举渔乐图卷五九

渔舟秋钓图六〇

螽斯衍庆图六〇

山水扇六〇

唐寅书画资料汇编卷二六一

书画别録六一

(一) 书録六一

诗四言六一

题林酒仙诗六一

题文徵明爲子润作山下出泉图六二

杨季静像赞二首六二

诗五古六二

题沈周壑舟图六二

咏孟尝赠朱应登六二

陈孝子歌六三

题范宽江山秋霁图六三

题沧浪图六三

题王维春溪捕鱼图六四

题赠叶芝庭六四

诗七古六四

一年歌六四

花下酌酒歌扇页六五

题沈周幽谷秋芳图六五

闲中歌六五

叹世诗六五

题黄筌花鸟图六六

题倪瓒山水六六

题黄公望雪溪唤渡图六六

书赠云庄六七

题文同墨竹六七

题张灵鹤听琴图六七

漫兴二首六八

诗五律六八

题阎立本秋岭归云图六八

题沈周支硎山居图六八

送戴昭诗六九

诗幅六九

题张灵画六九

题沈周石泉交卷六九

晚翠图诗七〇

松崖图诗七〇

追和沈周石湖夜泛诗七〇

五言律四轴七〇

诗七律七一

元旦次韵七一

枕上闻鷄鸣诗七一

闻鷄诗赠元善七一

题文徵明山水卷七二

游开先寺诗七二

匡庐山诗七二

题周臣听秋图卷七二

吴门避暑诗七三

漫兴诗扇赠枝山七三

夜泊松陵诗七三

题仇英东林图七三

警世诗七四

警世诗七四

诗扇爲玉峰书七四

新春诗七四

赠杨进卿七五

题沈周南湖草堂图七五

题仇英竹居图七五

除夜诗七五

赠检斋诗七六

题沈周匡山新霁图七六

题管仲姬竹窗图七六

次张秋江诗於陆明本梅卷七六

咏身诗七七

漫兴诗七七

言怀诗七七

题梦筠图诗七七

漫兴诗七八

漫兴诗二首七八

七律四首七八

七律诗七九

赠谭元善书卷七九

七律八首卷赠西洲八〇

诗卷八〇

落花诗八首八〇

落花诗十首八一

漫兴十首卷八一

漫兴十首卷八二

赠舜城诗廿首卷八二

落花诗廿一首卷八三

落花诗三十首册八三

诗五絶八四

题文徵明云山图八四

题沈周壑舟图八五

题画八五

题赵伯驹夏景八五

题文徵明画扇八五

题文徵明横斜竹外枝图八六

诗七絶八六

诗蹟八六

题倪瓒夕阳山色图八六

题沈周白头长春图八七

题邹衡緑香泉图八七

题吴镇墨竹八七

书幅八七

诗迹八八

赠周良温诗八八

题列仙图八八

题赵孟頫春景八九

诗迹八九

书扇八九

题画诗八九

题仇英白描仕女九〇

题赵孟頫冬景九〇

题赵孟頫夏景九〇

题方从义画九〇

书幅九一

题仇英画武侯像九一

诗幅九一

书幅九二

题戈文雪景九二

题沈周春郊散牧图九二

诗蹟九二

题画诗九三

题赵雍东山图九三

题赵孟頫秋景九三

诗幅九三

赠德辅九四

题东庄图九四

诗幅九四

题姚广孝墨君图九四

题文徵明林亭秋色九五

题濮桓芝石图九五

雨花台感昔诗九五

题赵雍秋山访隐图九五

题周臣长夏山村图九六

题画九六

题赵雍洗马图九六

题周臣画九七

题周文矩十美图九七

题文徵明山水扇九七

题曹知白林亭远岫图九七

絶句二首九八

题赵孟頫仿陆探微九八

存菊诗二首九八

絶句四首九八

题培节斋九九

赠野航自咏五絶九九

诗合体九九

书扇三首九九

诗翰册一〇〇

杂诗卷一〇〇

诗其他一〇一

赠芸公诗一〇一

二律诗册一〇一

落花诗十首一〇一

落花诗三十首一〇一

七絶一首一〇二

旧作二首一〇二

旧作四首一〇二

诗幅一〇二

诗幅一〇三

题浦贤妇诗一〇三

题周臣听秋图一〇三

题谢时臣西江图一〇三

题钱贵像一〇四

题张灵朝仙图一〇四

题文徵明芝庭图一〇四

桃花庵歌一〇四

桃花庵歌八首一〇四

蓝田党君诗一〇五

非自作诗一〇五

四时读书乐一〇五

书白玉蟾赞题周臣刘海蟾像一〇五

词一〇五

醉璚香一〇五

如梦令二首一〇六

望湘人一〇六

词卷一〇六

曲一〇七

叹世词八阕(对玉环清江引)一〇七

集贤宾等廿四阕一〇七

山坡羊六阕一〇八

文序一〇八

画谱序一〇八

文跋一〇八

跋感怀帖一〇八

跋王羲之此事帖一〇九

跋荆浩楚山秋晚图一〇九

题名藻丛林册一〇九

跋赵伯驹兰亭图一〇九

跋宋高宗题马远画册一一〇

跋朱熹论语顔渊注解册一一〇

跋刘松年烹茶图一一〇

跋吴镇渔父图一一〇

跋赵孟頫写陶靖节小像一一一

跋沈周法宋人笔意一一一

跋文徵明关山积雪图一一一

跋吴奕书千字文一一一

跋宋拓未断本圣教序一一二

跋唐董好子画诸葛武侯像一一二

记黄庭坚笔阵图説一一二

跋钱选锦灰堆卷一一二

跋赵孟頫书心经一一二

文简札一一三

致款鹤一一三

致梦宾时川二通一一三

致衡山一一三

致子贞一一四

致吴自学一一四

致纳斋一一四

致余山一一四

致施敬亭一一五

致周临朐一一五

致海滨一一五

致若容二通一一六

致陈春山一一六

致子悱一一六

致归老先生等一一七

致款鹤等一一七

致衡山一一七

手札一一七

手札一一八

文疏一一八

姑苏寒山寺化钟疏一一八

非自作文一一八

尔雅翼一一八

金碧经一一八

其他一一九

王右军七月帖题识一一九

通监纪事本末题识一一九

宋版文选题识一二〇

宝晋斋帖题签一二〇

题王鏊墓门一二〇

啸岩一二一

砚题一二一

(二) 画録一二一

题诗古诗五古一二一

画兰竹石一二一

涧上清吟图一二二

松阴高士图一二二

沧浪图爲沧浪作一二二

古柏疏篁一二二

灌木丛篁图一二三

灌木丛篁图一二三

春风酒盏图(复生图)一二三

竹枝一二四

题诗七古一二四

夜饮图一二四

秋山行旅图一二四

梅花图一二五

浔阳送别图一二五

夫椒幽居图(震泽烟树图)一二五

青山读书图一二六

桃花图一二六

桃花坞图一二六

五王夜宴图一二六

黄茅小景图一二七

题诗五律一二七

金阊别意一二七

步溪图一二八

画马一二八

扁舟秋水图一二八

溪山叠翠卷一二八

槐阴高士图一二九

濯足图一二九

晚翠图一二九

题诗七律一三〇

炼药图一三〇

匡庐山图一三〇

西山草堂图一三〇

友鹤图一三一

石榴图一三一

灯宵闺话图一三一

仿米烟江叠嶂图一三一

垂虹别意图一三二

韦庵图一三二

题山水册一三二

梦筠图一三三

小图一三三

赠西洲一三三

月溪图一三四

月溪图一三四

辋川图一三四

西畴图一三四

秋林莆林图一三五

东溪高隐图仿徐幼文一三五

仿云林笔意一三五

四十自寿一三六

又一轴一三六

江南春图二首一三六

落花图暨落花诗六首一三七

题诗五絶一三七

写生一三七

画牡丹一三八

画梅一三八

烹茶图一三八

山水一三九

瞻杏图一三九

翫鹤图一三九

墨竹一三九

茅屋弹琴图一四〇

画梅一四〇

虚亭岸帻图一四〇

山水一四一

山水一四一

题画一四一

寿黄古溪一四一

幽人燕坐图一四二

潇湘夜雨图一四二

琵琶美人图一四二

王羲之像一四二

事茗图一四三

清时有隐图一四三

花溪渔隐图一四三

山水一四四

松溪访隐图一四四

画松一四四

写生一四四

虚亭燕坐图一四四

茅屋蒲团图一四五

水亭幽居图一四五

虚亭林木图一四六

枯木竹石一四六

临江远眺一四六

西山春晓一四六

山水一四七

緑树秋风图一四七

山水一四七

画竹一四八

山水一四八

岩居高士图一四八

立石丛卉图一四八

空山观瀑图一四九

山水一四九

题诗七絶一四九

桃花坞图一四九

丛竹一四九

雨竹一五〇

观瀑图一五〇

荷花仙子一五〇

陶谷赠词图一五一

唐人诗意图一五一

西湖钓艇图一五一

葛仙图一五二

山溪幽趣图一五二

山水一五二

菊花一五二

关山勒马图一五三

骑驴归思图一五三

乱山杂雾图一五三

水墨山水一五三

杨梅一五四

渊明卷一五四

画老少年一五四

春山偕隐图一五五

山水一五五

山水一五五

洞宾化女人擕瓶图一五五

芭蕉仕女二幅一五六

仙女图一五六

题菊花一五六

闲吟图一五六

题画陶谷一五六

画竹一五七

画芙蕖一五七

看泉听风图一五七

山水扇一五七

萱花一五八

匡庐图一五八

函关雪霁图一五八

爱月夜眠迟图一五九

佳人对月图一五九

行李图一五九

泉石幽踪图一五九

山水一五九

桐荫清梦图一六〇

空山琴趣图一六〇

雪景一六〇

卢仝煎茶图一六一

守耕图一六一

山水一六一

山水扇一六一

秋日草堂图一六二

太真图一六二

山水一六二

画杜牧卷一六二

桐山图一六三

桐山图一六三

李端端图一六三

仿唐人仕女一六四

江南农事图一六四

饶稼桥图一六四

秋葵一六五

折桂仕女一六五

雪夜幸赵普图一六五

雪山行旅图一六六

折枝花卉卷一六六

题画一六六

仿李唐一六七

山水人物一六七

摹古画册一六七

题画一六七

题画一六八

山水一六八

画栀子花一六八

半身美人一六八

春游图一六八

山路松声图一六九

春游女几山图一六九

掬水月在手图一六九

溪山梅逸图一七〇

秋景山水一七〇

画马一七〇

柳桥赏春图一七〇

菊花图一七一

莺莺图一七一

把酒问月图一七一

杏花一七一

抱琴图一七二

抱琴归去图一七二

嗅花观音一七二

芙蓉一七三

芙蓉花图一七三

拔峰悬泉图一七三

牡丹图一七三

观梅图一七四

芦江系艇图一七四

晓林慈乌图一七四

杏花一七五

春山伴侣图一七五

美人图一七五

画张祜一七六

佳人插花图一七六

牡丹一七六

墨竹一七六

南湖春水图一七七

杏花仕女图一七七

桑维翰铁研图卷一七七

张仙图一七八

并蒂芍药图一七八

嫦娥奔月图一七八

仕女图一七八

写生牡丹一七九

墨菊一七九

秋菊一七九

春晓图一七九

水亭午翠图一七九

吕蒙正雪景一八〇

梦草图爲陆勳杰一八〇

黄花翠竹图一八〇

八仙图一八〇

韩熙载夜宴图一八一

临流试琴图一八一

堂上双白头图一八一

惜花春起早图一八一

桐坡唱月图一八二

秦淮海图一八二

椿萱图一八二

画幅一八二

桃源图一八三

题画一八三

东篱赏菊图一八三

风竹图一八三

山水一八四

梅村图一八四

茂林飞瀑图一八五

乱山云锁图一八五

山水人物扇面一八五

东坡小像一八六

山水一八六

赠赵一篷一八六

松溪独钓图一八六

寿星图一八七

大椿图一八七

渔父图一八七

李白像一八七

画仕女一八八

题竹一八八

写生一八八

松阁幽花图一八八

山水一八九

临流图一八九

画扇一八九

越城泛月一九〇

越城泛月图一九〇

溪水野航图一九〇

柳荫垂钓图一九一

雪掩柴门图一九一

柴门掩雪图一九一

雪景一九一

画轴一九二

雪景单条一九二

渡头帘影图一九二

葑溪草堂图一九三

山水一九三

桃花雨过图一九三

桃花过雨图一九四

瑞石海棠图一九四

题桑一九四

题山水一九四

仕女一九五

雪霁看梅图一九五

折梅仕女一九五

秋千图一九五

栈道图一九六

红拂妓图一九六

美人一九六

山水一九六

秋林一九七

楸枰一局图一九七

云山图一九七

松鹤一九八

牡丹仕女图一九八

秋日城西图一九八

晓起图一九九

芭蕉仕女一九九

落花卷一九九

蜀葵图一九九

玉芝图一九九

东方朔像二〇〇

相如涤器图二〇〇

墨菊二〇〇

农训图二〇〇

画幅二〇一

……

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,从封面到内页的纸张选择,都透着一股古朴典雅的气息,让人一上手就感觉这不是一本简单的资料汇编,更像是一件值得珍藏的艺术品。内页的排版布局也极为考究,字体大小、行间距的处理都非常到位,即便是首次接触这类专业性较强的资料,阅读起来也不会感到吃力。尤其是那些高清的摹本和拓片,色彩的还原度和细节的捕捉能力都达到了一个很高的水准,看得出编纂者在制版印刷上的投入和用心。我特别喜欢它对局部细节的放大处理,很多肉眼难以察觉的笔触变化和墨色晕染,通过这样的方式呈现出来,对于深入研究艺术家的创作技巧,简直是提供了无价的参考。当然,作为一本汇编,内容的广度自然是毋庸置疑的,但更令人称道的是其编排的逻辑性,它不仅仅是将作品罗列在一起,而是似乎在尝试构建一种内在的联系和演变脉络,引导读者去思考不同时期、不同题材作品之间的对话与关联。这种细致入微的关怀,让阅读过程变成了一种享受,而不是枯燥的资料查阅。

评分如果从教学和研究的角度来衡量,这份汇编的价值简直是无可估量。它构建了一个坚实的数据库,使得任何想在这一领域进行深入研究的人,都能迅速找到可靠的原始资料作为起点,极大地提高了研究效率。不同于网络上碎片化的图像信息,这里的每一张图片都经过了规范化的处理和索引,查找起来清晰明了。更具启发性的是,它似乎默默地在挑战一些既有的、流传已久的定论。通过并置不同时期、不同风格的作品,并辅以详尽的旁证材料,读者可以自己去比对和思考,形成更加成熟和个人化的判断。我甚至尝试用这本书的资料,去复原某位同代文人对该艺术家作品的评价,发现原来流传下来的文字记录背后,还隐藏着更多层级的审美互动。这套书不仅仅是提供答案,更重要的是,它激发了提问和再研究的欲望。

评分阅读体验上,这本书给我带来了一种探索未知领域的兴奋感。它并非那种按部就班的通识读物,更像是一份为专业人士精心准备的工具箱。我发现自己常常会因为一个不经意的细节停下来,反复端详许久。例如,对某些作品装裱方式的记录,虽然看似是技术层面的内容,但从侧面反映了当时士大夫阶层对艺术品的保护与审美标准,这为我们构建全面的文化图景提供了新的切入点。此外,资料的全面性也体现了编纂者极高的专业素养,涉及到的作品范围之广,甚至包括了一些在私人收藏中流传、公开展览频率极低的珍品。这大大拓宽了我对该艺术家创作高峰期的认知边界,过去总以为已掌握了其主要面貌,现在看来,之前的认知只是冰山一角。这种不断被拓展知识边界的感觉,是阅读优质学术资料最令人着迷的部分。

评分初次翻阅时,我曾担心如此庞大的资料量会让人感到压迫,但实际体验下来,发现编纂者巧妙地运用了章节划分和专题整合的方式,有效地化解了这种“信息过载”的风险。比如,关于某一特定题材的创作演变,它不是简单地时间排序,而是将其与当时的社会环境、文人交往网络联系起来进行剖析,使得原本平面的资料立体化了。对于那些希望从艺术史的宏观视角切入,但又想兼顾微观细节的研究者来说,这本书提供了一个完美的平衡点。它像一位耐心且博学的向导,既指引你走过历史的长河,又会适时停下来,让你仔细端详河岸边的一块奇石。这种节奏的把控,让漫长的阅读过程保持了极高的专注度,完全没有“赶进度”的疲惫感,反而越读越想深入其中,探寻更多未被完全解读的蛛丝马迹。

评分说实话,我对艺术史料的整理和研究一直抱持着谨慎的态度,很多汇编性的著作往往流于表面,缺乏深入的考证和独到的见解。然而,这份资料集彻底颠覆了我的固有印象。它最让我欣赏的一点在于其旁注和注释的详尽程度。对于每一件作品,除了基本的年代、尺寸、材质信息外,还穿插了大量的历史背景、题跋考证,甚至连所用印章的流变都进行了细致的比对分析。这种深挖文献、多方求证的工作量是常人难以想象的。我尤其关注了其中关于某几幅特定画作的争议性流传路径的讨论,作者没有简单地采信一家之言,而是引述了多方学者的观点,并给出了自己的审慎判断,这种严谨的学术态度令人肃然起敬。它不仅仅是“收集”资料,更是在“解读”历史,使得这些冰冷的图像和文字重新焕发出鲜活的生命力,为我们理解艺术家的创作心境提供了坚实的佐证。

评分京东活动很给力!用卷很划算,活动力度大,买了好多书,服务周到,书的质量很好

评分买书不是为了看书,是一种情怀,是一种信仰。所以,明知看不完,还要继续买!

评分包装好,发货快

评分是目前所能见到的较详尽的唐寅书画资料集。

评分开本有点小,资料不错

评分京东活动很给力!用卷很划算,活动力度大,买了好多书,服务周到,书的质量很好

评分目前所能见到的较详尽的唐寅书画资料集。

评分目前所能见到的较详尽的唐寅书画资料集。

评分东西不错,价格也合适,服务挺好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![大家小书系列:艺术的足迹 [Art In History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12203807/59ddb766Nc3d13825.jpg)