具体描述

编辑推荐

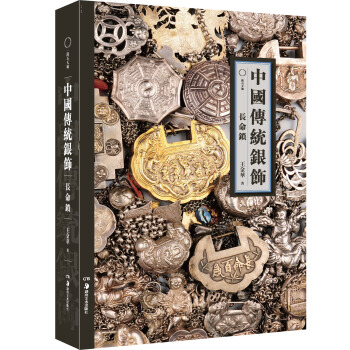

《中国传统银饰:长命锁》收录了一位民间收藏家、传统文化爱好者几十年来所珍藏的稀世大款银锁一百多把,图片精细,内容精美,文字部分由知名的民俗研究学者撰写,体例清晰,分为图案篇、工艺篇、专题篇,与其他传统首饰类图书文字轻浮不同,史料的知识性、文风的通俗性,适合大众读者阅读。内容简介

银制品在中国历史上相当长的岁月中都是民间一户普通人家的财富象征,银质的长命锁作为民间老百姓最生活化的装饰物件,点缀着普通人家的生活,具有鲜明地材质特点、文化特点和经济特点。银锁是吉祥锁,它来自民间,流行于漫长的农耕手工业时期,经过艺人的千锤百炼、打磨、雕刻成为世代流传的避邪之物,是老百姓精神上的寄托,也是一种满足人们心理和精神需求上的装饰物,是最朴实的文化,它隐藏着中国人丰富的情感,也记录了民间传统艺人高超的手工艺,它不单单是一件银饰品,实际上是绘画、雕刻、工艺的总和,是对生活美好的总设计。明清银锁流传至今,存世的并不多,珍品更是少之又少,且绝大多数已被藏家珍藏,面市的机会不多,但丰富的纹饰、精致的工艺、吉祥的寓意肯定被广大读者喜爱。作者简介

王金华,收藏家。曾任工商联中华全国古玩业商会常务理事、北京古玩城商会古典织绣研究会会长、北京古玩城私营个体经济协会副会长。内页插图

目录

壹 如意云头形“满堂富贵”长命锁贰 如意云头形双扣牌“二进宫”长命锁

叁 镀金鼎形“甘露寺”长命锁

肆 如意云头形“百家户保”长命锁

伍 踏雪寻梅银项圈

陆 蝴蝶形人物故事长命锁

柒 如意云头形“空城计”长命锁

捌 蝴蝶形“满床笏”长命锁

玖 如意云头形福禄寿长命锁

拾 如意云头形福禄寿长命锁

拾壹 鎏金“百家保锁”长命锁

拾贰 如意云头形“富贵满堂”长命锁

拾叁 蝴蝶形“拾玉镯”长命锁

拾肆 如意云头形“福禄祯祥”长命锁

拾伍 如意云头形“二进宫”长命锁

拾陆 蝴蝶形双狮滚绣球长命锁

拾柒 如意云头形“龙凤呈祥”长命锁

拾捌 如意云头形“龙凤呈祥”长命锁

拾玖 鼎形“五子夺魁”长命锁

贰拾 银珐琅“五子三元”长命锁

贰拾壹 蝴蝶形“子龙救主”长命锁

贰拾贰 如意云头形“西游记”长命锁

贰拾叁 蝴蝶形“凤还巢”长命锁

贰拾肆 如意云头形“凤还巢”长命锁

贰拾伍 如意云头形“凤还巢”长命锁

贰拾陆 如意云头形博古纹长命锁

贰拾柒 如意云头形“富贵世间”长命锁

贰拾捌 蝴蝶形平安富贵长命锁

贰拾玖 蝴蝶形“龙凤呈祥”长命锁

叁拾 南瓜珠链蝴蝶形“白蛇传”长命锁

叁拾壹 圆形“福”字长命锁

叁拾贰 如意云头形“直上青云”长命锁

叁拾叁 如意云头形“千里走单骑”长命锁

叁拾肆 如意云头形坠抓髻娃娃长命锁

叁拾伍 坠铃项圈蝴蝶形长命锁

叁拾陆 蝴蝶形坠璎珞长命锁

叁拾柒 如意云头形福禄寿考长命锁

叁拾捌 蝴蝶形“长命富贵”长命锁

叁拾玖 八卦形长命锁 多款

肆拾 银珐琅松鹤万年长命锁

肆拾壹 聚宝盆“福禄寿”长命锁

肆拾贰 魁星点斗长命锁

肆拾叁 银镂空錾花镶玉长命锁

肆拾肆 银珐琅镶碧玺“状元及第”长命锁

肆拾伍 鎏金狮子滚绣球长命锁

肆拾陆 鎏金如意云头形长命锁

肆拾柒 银珐琅蝴蝶形长命锁

肆拾捌 银珐琅人物故事长命锁

肆拾玖 银珐琅“长命富贵”长命锁

伍拾 银珐琅“西厢记”长命锁

伍拾壹 银珐琅六合同春长命锁

伍拾贰 鎏金点翠状元及第长命锁

伍拾叁 银鎏金喜相逢长命锁

伍拾肆 鼎形麒麟送子长命锁

伍拾伍 镀金鼎形麒麟送子长命锁

伍拾陆 坠玛瑙镀金麒麟送子长命锁

伍拾柒 银珐琅麒麟送子长命锁

伍拾捌 蝉坠麒麟送子长命锁

伍拾玖 镀金坠百家姓麒麟送子长命锁

陆拾 百家姓“长命百岁”长命锁

陆拾壹 银镀金麒麟送子长命锁

陆拾贰 百家姓麒麟送子长命锁

陆拾叁 鎏金麒麟送子坠玛瑙长命锁

陆拾肆 银麒麟送子长命锁

陆拾伍 麒麟送子坠铃长命锁

陆拾陆 麒麟送子坠铃长命锁

陆拾柒 双福麒麟送子长命锁

陆拾捌 麒麟送子坠铃长命锁

陆拾玖 银人物故事长命锁

柒拾 银人物故事长命锁

柒拾壹 银珐琅鎏金蝴蝶形白玉锁

柒拾贰 银坠玛瑙长命锁

柒拾叁 银镶玉坠玛瑙长命锁

柒拾肆 银麒麟送子长命锁

柒拾伍 银镶玉长命锁

柒拾陆 银蝴蝶形长命锁

柒拾柒 银刘海戏金蟾长命锁

柒拾捌 银八卦形长命锁

柒拾玖 银八卦形长命锁

捌拾 银八卦形坠铃长命锁

捌拾壹 坠玛瑙银珐琅蝴蝶形长命锁

捌拾贰 如意云头形“长命富贵”长命锁

捌拾叁 银珐琅“长命富贵”长命锁

捌拾肆 银珐琅戏曲故事长命锁

捌拾伍 银蝴蝶形戏曲故事长命锁

捌拾陆 银如意云头形长命锁

捌拾柒 银如意云头形长命锁

捌拾捌 银双龙捧五福长命锁

捌拾玖 银镀金“五子登科”长命锁

玖拾 银八卦形三星高照长命锁

玖拾壹 银鲤鱼跃龙门长命锁

玖拾贰 银如意云头形和合二仙长命锁

玖拾叁 银匾额式长命锁

玖拾肆 银狮子纹长命锁

玖拾伍 银鱼龙长命锁

玖拾陆 银各饰鱼纹配饰 十五件

玖拾柒 银蝴蝶形长命锁

玖拾捌 银如意云头形戏曲故事长命锁

玖拾玖 银如意云头形龙纹长命锁

壹佰 银如意云头形坠麒麟送子长命锁

壹佰零壹 银如意云头形一路连科长命锁

壹佰零贰 银如意云头形百鸟朝凤长命锁

壹佰零叁 银如意云头形戏曲故事长命锁

壹佰零肆 银麒麟送子长命锁

壹佰零伍 银麒麟送子长命锁

壹佰零陆 银“全家福”长命锁

壹佰零柒 坠铃指日高升长命锁

壹佰零捌 银刘海戏金蟾长命锁

壹佰零玖 银状元及第坠铃长命锁

壹佰壹拾 银刘海戏金蟾长命锁

壹佰壹拾壹 银“喜登金钱”长命锁

壹佰壹拾贰 银狮子滚绣球长命锁

壹佰壹拾叁 银福在眼前长命锁

壹佰壹拾肆 银麒麟送子长命锁

壹佰壹拾伍 银和合二仙长命锁

壹佰壹拾陆 银“五子三元”坠百家姓长命锁

壹佰壹拾柒 银喜登百岁长命锁

壹佰壹拾捌 银麒麟送子长命锁 多式

壹佰壹拾玖 银麒麟送子长命锁 多式

壹佰贰拾 福建地区长命锁 多式

壹佰贰拾壹 江西地区长命锁 多式

壹佰贰拾贰 坠百家姓长命锁 多式

壹佰贰拾叁 银麒麟送子百家姓长命锁

壹佰贰拾肆 银麒麟送子长命锁

壹佰贰拾伍 银麒麟送子长命锁

壹佰贰拾陆 银麒麟送子坠百家姓长命锁

壹佰贰拾柒 银麒麟送子长命锁

壹佰贰拾捌 银书卷形长命锁

壹佰贰拾玖 银鎏金“福禄寿喜”长命锁

壹佰叁拾 银如意云头形长命锁 四式

精彩书摘

一我的收藏生涯起自山西,可以说我和山西有着不解的缘分,这方水土塑造了我的性情,改变了我的人生,可谓是我的第二故乡。我生于北京,年少芳华时,正值祖国红红火火的年代,毛主席说,“农村是一个广阔的天地,到那里是可以大有作为的”。于是1968年,十七岁初中未毕业的我就离开了北京,“上山下乡,接受贫下中农再教育”,来到山西南部的运城地区夏县郭牛村插队,在这个中条山下的小村庄一待就是六年。夏县,现属运城市,古属河东郡,历史上曾被称为安邑,据司马迁《史记·夏本纪》载,夏王朝大禹建都于此。大禹为黄帝玄孙,遂取国号为“华”,定国名为“夏”,悠悠华夏文明自此开篇。我就在这如此古老的土地上干上了古老的营生—农耕。

当时,从北京同去的知青男男女女有二十人,都是十七八岁。到当地不久,大家就从集体点散伙,被分散到各个生产队,我和一个投缘的朋友陈铁柱同住一个农家小院的南屋,这座破败的小院格局还算考究,前身是位乡间秀才的祖居。我们所住的南屋是当时主人的杂物房,墙壁开裂,屋体倾斜,土炕的炕面也已不见了踪影。我们用麦秆铺平,展开带来的棉被,从此开始了自己的青葱岁月。那道墙上的裂缝在我们懵懂而迷茫的内心与崭新而陌生的世界之间构筑了一道风景线,“晓月丽尘梁,白日照春阳”。自此,春闻花香,夏揽星月,秋眺云天,冬抚霜雪。

新鲜劲儿还没过,我们这些半大小子就必须去面临现实而严峻的生计问题。当时,我们的口粮是每人每月四十余斤,是原粮,十六七正长身体,又要从事繁重的农活,缺油少肉,伙食自然不够,时常望着锅里的红薯疙瘩神伤。当地农户有自留地种点菜以弥补缺口,我们只能自己想办法填饱肚子,帮人打墙、盖房,红白喜事的宴席自是不能轻易放过。偶尔,非常时刻只能非常手段,当地有“偷瓜不算偷,逮住一顿抽”的说法,我和同屋的陈铁柱自认为“盗亦有道”,只惦记瓜果,不琢磨活物。我们夜里蹲在瓜田间的空地上,玩命儿地吃,一口气十多斤,瓜瓤汁多,能撑起肚子,暂缓饥饿感,可一泡尿出去,又觉得饿。吃饱后,我们拿着麻袋把西瓜往自己住的屋里拎,看着屋角地上堆满后,幸福感洋溢全身。

据夏县县城大约八十里,有中国内陆最大的盐水湖,它紧邻中条山,山坡草滩,池沼涟涟,波光粼粼,真是美不胜收。年轻时似乎有用不完的劲儿,为了看盐水湖,我总是农闲后骑车前往,乐此不疲。再骑行四十里,便可到关公的故乡—解州下冯村,这里有着最正宗的关帝庙。那段时日里,物质上,“苦不苦,想想红军二万五”,还算可以勉强支撑,可精神上的贫瘠就不是那么容易可以忍耐。在农村积极“开拓天地”的同时,我出于对传统文化的喜好,虽整日“青山日相对,闲看白云生”,但“谁谓无心出,中含济物情”。农作时需要深翻土地,有时能挖出来一些古瓷片,古铜器就更是爱不释手。我当时还非常认真地钉个小盒给国家考古部门寄去。但几回都杳无音信,无人搭理,知青们说我有病,傻。不过这却成就了我今日走上收藏与研究民间传统古典文化的道路。尽管当时对当地的有些民俗活动内容不甚懂,可总喜欢凑个热闹,问个明白,无论是红白事,还是赶庙会看戏,闹社火,时日一长,也算无形中积淀了一些传统民俗文化知识。

我们插队的地方有着厚重的乡土文化积淀,男耕女织的民风长久传承,种棉、纺纱、织布、着色、制衣、补花、刺绣等工艺完整有序,自成风格,其中的织绣更是美妙绝伦。我买到的第一件绣品是一对精美的刺绣护耳,接着是两只漂亮的绣花荷包。一个大男人摆弄这些女人喜欢的玩意儿,在当时自然有很多非议,那我也只能“难将心事和人说,说与青天明月知”。

岁月流逝,“春夏秋冬捻指间”,每日“钟送黄昏鸡报晓”。1975年,在经历了漫长的插队生活后,我被分配到临汾铁路局当了一名通信工。因为自小喜爱收藏邮票,同时对传统文化的兴趣爱好,有个“藏”的癖好,又喜欢沾“古”的东西,只要和古玩意儿、老物件儿沾边儿就感兴趣。小站边上有个废品收购站,常常收到农民们变卖的铜钱铜器等,我常去溜达,花不了几个钱就能收到中意的东西。因为是在铁路系统工作,坐车方便,我几乎把临汾铁路局管辖内的能找到的有文化古迹的地方跑了个遍。山西处处有古迹,真是一块古老而神奇的土地。按照集邮的理念,我把自己的藏品按照专题和门类系列化归置,渐渐成瘾,不断地求全、求整、求好。时日一长,也颇有规模。除了“藏”,我还经常和下乡考察的考古专业的大学生探讨,一起赏析和研析自己的藏品,不断扩展收藏学识。“卖物买物,以藏养藏”是现代收藏界的普遍做法,我当初此举完全是出自个人爱好,未想过其他,可在那个年代,国家对传统文化的态度和对文物监管的政策也给我带来了不少麻烦。但有挚友知音的帮助和鼓励,总算勉强度过。但经历的是是非非让我逐渐走出了个人兴趣的小圈子,放眼民族传统文化的保护和弘扬,“愿随化雨之春泽,暗许云间一片心”。1990年,我毅然辞去颇有前途的工作,回到北京,几经颠沛,最终在北京古玩城开了现在的“雅俗艺术苑”,自此开始了自己专业的收藏生涯。

时至今日,我依然诚挚地热爱着山西那方水土,昔日也并未觉得它有多穷、多苦。那里的人勤劳、质朴、憨厚,这些德行鞭策着我该如何做人、做事。在收集整理这些传统民间文化饰品的过程中,我确实学到了在北京学不到的东西。如今身在北京,但山西的一草一木时刻会浮现在我的眼前,它给了我意料之外的阅历、知识和收获,它陶冶了我的情操,净化着我的心灵,每日里对于它的追忆使我若食之甘美,余味无穷。

二

在收藏的各类老物件儿中,我格外喜欢老银饰,藏品来自全国十几个省市地区,主要以明清时期中原地区佩戴的银饰为主。银质品在中国历史上相当长的岁月中都是民间普通人家的财富象征。而银饰文化经历了漫长的时光浸染,到了明清时期已形成很多种类,内容极其丰富,工艺更是登峰造极、炉火纯青。而装饰与佩戴因为所包含的文化内容就更是多层次、多形式、多内涵的综合性社会行为。在很多封建王朝,按照礼制,只有皇亲国戚、达官显贵才被允许使用金玉作佩饰。如在明代后期,只有王公贵族和四品及以上官员和命妇才被允许佩戴金玉饰品,而四品以下的官吏和庶民只被允许佩戴银镀金和银质饰品,此一礼制不得僭越,并有专门的监礼官员进行严格监督。银饰则自然而然成为民间老百姓最生活化的装饰物件儿,它点缀着普通人家的生活,具有鲜明的材质特点、文化特点和经济特点。

对于很多中老年人来说,银饰是童年最难以忘怀的记忆之一。儿时,自己手腕上戴着有响铃的银镯子,脖子上挂着沉甸甸的银项圈、银锁,老奶奶们手指上、手腕上、耳朵上、发髻上或者被她们压在箱底的亮锃锃的银饰品—戒指、镯子、手钏、耳环、耳坠、银铃、银盒、梳子、银币等。在童稚的心灵里,这些神奇物件儿上镌刻的各色花草虫鸟、人物神仙图样总会激起无限的好奇与遐想。因大多造型别致,用料考究,工艺精湛,几百年过去了,装饰着传统图案的老银饰依旧让人爱不释手。有些初见时已经黑得看不出本来的面目,但当你把它们清洗擦拭干净后,黑锈里隐藏的不仅仅是岁月的沧桑,还有那沉睡了数百年的人情和典故。很多老银饰上的图案实际上就是一幅画,尤其是那些镌刻着山水人物、楼台亭阁的银饰。画家作画是用笔,而银匠雕饰是用刀。银匠们往往穷极毕生的智慧和能耐,塑造出浓浓的古典情调,用一双巧手给每一代人,无论是男女老幼,还是富贵贫贱,留下了如此具有美感的饰物。

若按功用,传统银饰可分为三类—首饰、装饰、摆件。而民间收藏界所常见的老银饰主要是前两类,也可统称为首饰。所谓老银饰,大多是指明清时期的,也有汉唐的。至明清时期,银饰品经过了漫长的发展演变,形成了非常多的品类,具有品种多、款式多、用途广泛、图案丰富和流派纷呈等特点。其中银首饰就占据相当大的部分,头饰、发饰、颈饰、手饰、耳饰、挂饰、服饰等不同的领域都形成自己独特的构思、独特的风格、独特的创意,工艺更是精致。品类更是有簪、钗、钏、扁方、步摇、凤冠、项链、耳坠、耳环、手镯、手把件、长命锁等。加工工艺也很多样,如压模、锤碟、焊接、烧彩、珐琅彩、鎏金、贴金、包金、炸珠、掐丝、编丝、浇铸、镂空、点珠、花丝、抽丝、缠丝、垒丝、镶嵌等,完后要抛光。通过以上工艺,形成了视觉风格独特的银饰品。银匠们把生活中、历史中、传说中、戏曲中、神话中的各种素材和着对生活的各种感悟与期许雕刻在银饰上,从而让一件小小的银饰寄托了很多美好的情感、寓意。这些老银饰在形态、工艺、纹饰、佩戴方式等方面都不同程度地保留了传统文化的内容,在审美形式的背后包含着丰富的社会历史知识。在每件银饰品上,不但蕴涵着独到的审美价值、工艺价值、文化价值,还藏着几百年来它的制作者、佩戴者、流传者作为历史长河中一个个微小的生命个体所演绎的人间故事。通过这些古老的构思、工艺和典故,那些流传了几千年的本土文化一代代地传承下来。如今,经过岁月的积淀,小小饰物上盛满了古韵风情。

若按地域,老银饰可分为两大派,即南方派和北方派,它们主要在分量上存在差别,其次是工艺。南方的银饰品做工精细,但舍不得用料,往往太薄、太轻,怕摔怕磕,只有轻拿轻放,因为轻薄,很容易被挤伤、压瘪,在佩戴和保存时要多加小心。北方的银饰则做工粗犷大方,在用料上几乎是南方的一倍到两倍,甚至更多,因为料厚,不怕被挤压、磕碰,在使用和存放时也少了一分小心。南北可谓各有千秋。但在把玩、收集、经营老银饰圈子里的人均把山西的老银饰看做最好。都说山西人会理财,更会守财,但三四百年过去了,银饰品能完好地保存至今,也属不易。中国历史中有着太多的动荡年代,银饰本来都是老人们压箱底儿的宝贝,一世也舍不得拿出来,只有生活所迫,才会变卖,很多或毁坏,或被银匠熔化了打成新首饰。在山西的老银饰中,我最喜欢的还属银锁,它们是老银饰北方派的代表,尤其是项圈式银锁,往往体量很大。大项圈银锁本来就不多,其他省市地区保存下来的更是少之又少,本书中的项圈大锁就主要来自山西以及陕西。因为秦晋文化渊源颇深,在工艺和风格上有很多相似,也因为它们的用料厚重,相对易保存,所以传世至今的还能见到,但数量甚少,有也只是在一些藏家手里,民间已很少能见到。我所收藏的大型银锁多来源于运城地区,书中其中一张清代官宦家族“全家福”老照片,也是从运城地区收集到的,画面虽已模糊,但也可看清全家三世同堂二十三人,其中就有十一人颈上戴着银项圈银锁。小孩子戴的是小圈长命锁,大项圈扣牌银锁是一些新出嫁的少妇佩戴。

老银饰,正当我们要遗忘这些已存在千百年的老物件儿时,新的时代又将它们重新展现在大家面前,赋予新的观念、意义与价值,这些原来很生活化的饰物成了陈年老货,成了古董,带着遥远时代的印痕,想继续为我们诉说那些沉睡了千百年的故事。

三

人类在自身的发展历程中创制了首饰,从最早的佩戴兽牙、兽骨到现在穿金戴银,首饰和人类的精神世界、物质世界息息相关,应该是发展历史最久远的文化形态之一。那么我们应该结合哪些现代学科研究传统首饰文化,抱有何种目的、以何种方式研究传统首饰,还有待学者们的探讨。但如何把这些古老的文化形态、传统工艺保存发扬下去是眼下一个迫切需要解决的问题。

人装饰自身的行为可谓久远,若追溯最原始的装饰形式和装饰动机,应起自远古的巫术和祭祀。即使在当今现代文明社会,类似的行为在世界各地依然存在,国内如东北和内蒙古地区的萨满教巫师作法时必须穿戴专有的服饰,羌族的道公作法时要着象征祖灵的服饰披挂上阵,景颇族的端公作法时要进行绘身方可与祖灵沟通,等等;国外如大洋洲、非洲和东南亚地区的土著部落普遍存在的文身、绘身、饰身行为等。通过特殊的装饰形式和仪式,将一个日常的人从常规状态带入超常规状态,而变成能沟通人与神的具有神性的人。原始人实施巫术与祭祀这些半宗教行为的目的在于期望通过精神力来改变自然世界的固有运行规律,即力图主观主导客观,变被动为主动,主体意识改变客体内容。人在祭祀某种自然物或原始神灵时,为了更清晰地表达出自己的诉求,及对神灵的诚和信,就把集体意念里的崇拜物图形化,成为图腾。起先把图腾描画甚至文在自己的身体特定部位上,而不同部位、不同大小的描画反映出个体在族内的地位。随着氏族部落社会化进程的发展,图腾遂成为族群间的区分标志,以此划分势力范围,或完成通婚,为防止近亲繁殖,身体上有同样纹样或图案的男女不允许婚配。随着人个体意识的萌发,祭祀时的集体道具演化为个体的饰物,并由祭祀时临时性的佩戴发展为日常性的装饰,其目的性也由群体的诉求延伸为个体的诉求。男女会佩戴不同的物件儿,如男性佩戴兽骨、兽牙等,即是期望自己具有野兽的力量和气势,女性佩戴各种珠贝类,就是期望自己可以多生育。而佩带位置的不同最终发展出不同的饰物品类。总之,男性佩戴饰物的目的在于追求力量,即财富和权势,女性佩戴饰物的目的则在于追求繁衍。男性通过掌握的力量大小而女性是通过孕育的子孙多少以确认自身在族群中的地位。

装饰行为本身应该是一种社会行为,我们装饰自己的目的在于传达一些具体的个人信息,而一件饰物除去本身的物质属性,更是包含有艺术的想象、神话的符号、宗教的仪式甚至理性的思维。在生活中,人不断赋予装饰物新的形式和内容,使其成为蕴涵某种观念或意义的物品。一方面,人类社会的各种世界观和价值观需要通过所谓的装饰行为和装饰物加以表达。另一方面,装饰行为及装饰物所蕴涵的观念与意义能否传达出去,取决于社会环境对这些观念和意义的整体认同。装饰行为及饰物必须存在于被认同的社会环境中才能实现自身的价值。现今,对于一些传统饰物文化价值的研究存有很大的难度,因为时代的变迁,佩戴行为发生转变,饰物佩戴实用功能的丧失,饰物所蕴涵的观念因时代变迁而失去意义,甚至被逸失。就如现在不可能有人再戴凤冠步摇,就连头簪、发钗也很少有人戴了,这些饰物作为阶层等级象征意义所需要的时代背景已不复存在,那些传统的装饰物品缺少了存在所必需的社会环境。但实用价值的丧失并不是意味着文化价值的消逝,每一件饰物中所蕴涵的独特的时代符号的信息正是我们认识历史、认识自身的最好素材。

应该说自人类起源起,佩戴的饰物由于其蕴涵的物质与精神的内容,从材料、工艺、造型、图案纹饰、佩戴方式等方面反映着各个民族对世界、对自身的认识方法和信仰体系,以及当时社会的文化形式与内容。其中包含的各方面的因素一代代流传、演变,都对后世的社会文化整体产生了深远的影响,形色各异地表现在各个领域。但无论是官派的、宗教的,还是民间的,无论是建筑、绘画,还是家具、瓷器、织绣、陶器、金银器、竹木器、牙角雕、石雕、玉器等,都寄托了普通百姓避祸祈福的强烈愿望。从很多的饰物和纹样中都反映了传统价值观中申诉是非曲直的义理观念,以及人们对自身吉祥平安及子孙绵延富贵的自利意念。笃信“吉凶有兆,祸福有征”,同时相信通过自己反复的祈求可以破灾纳福,因而在日常生活中,通过形态、数量、谐音的手法将多种多样的吉祥寓意不厌其烦地贯穿在各色饰物及图案中。这些吉祥图案已成为一种掺和着原始崇拜、民俗、宗教意味的艺术形式而应用于社会生活之中,甚至给孩子起名也常用喜、福、贵、寿、财、顺等吉祥的字眼,而孩子们身上大都戴着保平安的吉祥饰物,如手镯、手串(手钏)、项圈、银锁,并刻有“长命富贵”、“福禄寿”、“五子登科”等吉祥文字。其图案如:

梅花上一只喜鹊,寓意喜鹊登梅或喜报春光;

梅花上有两只喜鹊,寓意双喜临门;

一只蝙蝠前有一枚铜钱,寓意福在眼前;

五只蝙蝠中间有个寿字,寓意五福捧寿;

一只蜘蛛从上垂钓而下,寓意喜从天降;

天上一只喜鹊,地上一只獾,寓意欢天喜地;

天上一只喜鹊,地上一只豹,寓意报喜图;

花瓶里插枝牡丹,寓意富贵平安;

一只大狮子和一只小狮子,寓意太师少师;

马背上一只猴子,寓意马上封侯;

一只大猴子背上一只小猴子,寓意辈辈封侯;

三只狮子在一起玩耍,寓意三世同堂;

四只狮子在一起玩耍,寓意四世同堂;

瓜和蝴蝶,寓意子孙昌盛,兴旺发达;

大公鸡和牡丹,寓意功名富贵;

一只大鸡带着五只小鸡,寓意五子登科;

白头翁鸟,寓意白头富贵。

这一切成为中国传统文化艺术珍贵的内容遗产。吉祥词语和图案蕴涵着人对生活的追求,记录着一个民族悠久的历史文化和多姿多彩的民俗风情。它融历史、文学、民俗、美学于一体,把中国传统文化和人物的审美情趣完美地结合起来。一件器物充盈着那么多的美好寓意,如果这些首饰不蕴涵丰富的社会文化、宗教意义、伦理道德等内容,人们就不会投入这么大的心思去关注这些超脱于日常生活之外的制品。这就要使用这些经过装饰的形式,以达到消灾避邪、永葆平安的生活目的。这些饰物含有祯祥,是反映民族历史文化的标志。这些淳朴的民间风格和瑰丽的吉祥图案,至今已深深地铭刻于人们的记忆和日常生活之中。它反映了人们对生活的热爱,是人们用以表达对生活的意愿、理想和祈吉祝福的象征。它有着中华民族浓郁的乡土气息和深厚的社会文化基础。

在中国传统风俗中,人们往往习惯于将现实生活的具体主题当做精神生活的内容,同时也常常把精神生活的内容作为现实生活的主题,两者相融为一体,即使朝代更替,民间社会也会保持着旧有的传统而不肯轻易改变。同时,中国人的精神信仰永远离不开具体的生活内容,很难将人的信仰内容与生活分离开,这恰恰是中国人特有的信仰方式和精神生活,也是特有的生活方式和生活境界。过大年,家家要贴对联,所谓“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”(宋·王安石《元日》),祈祝来年家和人安;端午节要包粽子,插艾叶,意在驱邪避灾,“包中香黍分边角,彩丝剪就交绒索;樽俎泛菖蒲,年年五月初”(宋·陈义《菩萨蛮》);中秋节吃月饼,意在渴望团圆;小孩满月,亲戚朋友来喝满月酒;闹洞房,朋友聚集喝酒上彩礼;长辈大寿,晚辈来道贺;清明节扫墓纪念故人,等等。形形色色的生活抚育着饱满的精神,中国人的日常生活随四季轮回、年节往复、红白喜丧而维系伦常,保持秩序,也因此多姿多彩,有滋有味又有条不紊。

总之是物以载道。中华民族有着五千多年的悠久历史和文明。在这漫长的岁月中,各民族、各地方一代代人创制了极其丰富的各具时代特色、地域特色的造物文化。由于幅员辽阔,山川水脉丰富,地理环境千差万别,气候景观复杂多样,物种物产不一,自然形成了丰富多彩的民风;由于区域间、民族间因为生产能力、社会形态发展程度的参差不齐而形成千姿百态的民俗。如东汉·班固《汉书·新论·风俗篇》中所载:“风者气也,俗者习也。土地山泉,气有缓急,声有高下,谓之风焉;人居此地,习已成性,谓之俗焉。”一方山川所蕴之气的缓、急、薄、重培育出当地民风的刚、柔、动、静。风俗的差异产生出不同的生活方式,以及不同的宗教意识和社会意识,促成不同的文化类型。风俗的“五常之性”又由于民族的迁徙,历史的延伸,得到交流与融合,在融合中又形成新的类型和内容。器物和习惯(即“俗”)可谓形成了文化的两大方面。在诸多器物中,饰物无疑是最精彩的一类,它凝聚着一个时期一个民族物质文明与精神文明的精粹,早已超越了佩戴的功能性,是自在人性与大千世界交流激荡的产物。

四

首饰文化作为社会科学、物质科学的一部分,现今研究的人并不多,尤其是这些几经辗转而传承下来的老银饰,一度不被文化界、文物界所重视。但佩戴的人却很多,受众面很广泛,尤其是这些年,收藏老银饰的人越来越多,“玩”的人也是各有所爱,有专门收藏银手镯、银戒指、银耳环的,有专门收藏银首饰盒的,有专门收藏银扁方的,他们与中国的传统银饰文化结了缘,把收藏老银饰当做一种快乐。他们生活大多很简朴,却将大把的钱去买老银饰。有意思的是,这个圈子里不少是女孩子,对于男性收藏者而言,多少带着投资获利的意思,可是对于这些女孩子而言,这些东西是最心爱的闺阁私房物件儿,是只进不出的,她们对老银饰更多了一分痴心迷情。

传统民间首饰有着广大的群众基础,在人群中广为流传,很能反映民族本土文化的本质。历史上,即使是宫廷贵族的用品,也是源于民间,源于民俗。有很多文化人总是试图把宫廷物件儿和民间物件儿分得很清楚,或许是因为它们之间价格上的悬殊,但民俗的东西才是一个民族的文化根本。也许是人们常说的,萝卜白菜各有所爱吧,宫廷贵族的首饰我也接触并收藏了不少。金簪、金钗、金扁方、金手镯、金长命锁,镶嵌珠宝的凤冠、耳坠等饰品,多了一份精致,多了一份欣赏,却缺少了一份骨子里的亲近感。宫廷贵族首饰过于强调形式的严谨、规范与阶层等级的对应关系,而民间首饰乍看起来似乎只是在突出和强调“小家意识”的功利心态,还多了些“驱鬼避邪”的迷信巫术色彩,工艺上也不太规范严谨,却体现出人性中最本真的那部分内容。它是最生动的中国文化。真是收藏在民间,乐趣也尽在民间。

清理老银饰其实是一件很有意思的事儿,很多老银饰虽然生满了锈,根本看不出它的真实模样,但对那些热爱老银饰的人来说,很愿意下工夫把它一点一点地清理复原。此一过程仿佛是在挖掘一个古老的宝藏,探索一个人迹罕至的未知世界,是执著于一份信念的旅程,找回某段被时光遗忘的故事,或是感悟某种神秘而特有的气质,可以让视线回到那个早已被大多数人淡忘的年代。最后当真面貌显现后,惊喜也出来了。

这套书中的老银饰确实是来之不易,我开始只是喜欢,没有想到现今会有古董古玩艺术品市场,没有考虑过从中可以赚多少钱,也没有想到今后要为此写书立著,原本只是试着写一些对这些老银饰的感悟。最后收藏的多了,体味的多了,研究的多了,想写的也多了。看着这些古朴而夺目的老银锁,如果不写一部专业书,觉得是一生的憾事,我虽然是银饰的收藏者,更希望是中国传统银饰文化的传播者。为此就试着动笔,没想到一写就收不住。对于我这个只有一年初中文化水平的人来说,写书还是有很大的难度,期间很多朋友鼓励我,给我支持,让我有勇气坚持,我才一本接一本地写下来。每写完一本总觉得不够理想,总觉得有很多地方不尽如人意,还是有很多更精更美的老银饰没有写进去。即使文化水平有限,没有专业学历,但三十年的收藏生涯,从社会大学里、从生活实践中、从民间百姓中、从打造金银器的艺人中,也看到和学到不少知识。我非常愿意把这些与同人们交流探讨,决心尽一己绵薄之力把中国的传统文化留住,一定留住。

五

在起草本册《长命锁》时,我既兴奋,又激动,还有点胆怯。兴奋激动的是我的收藏已成系列化、专题化,给自己和很多“银友”都带去了欢乐,它承载了我三十余年的生活和情趣,每一件银饰都是我往昔生活的寄托;胆怯的是我能不能最终写好这套书,是不是会让同人们见笑,以致贻笑大方。所以关于如何写这本书,如何用最简洁、最朴实的方式和语言让读者一看就懂,一看就喜欢,甚至因喜欢而对老银饰和传统文化产生关注,我想了很多。夕阳下,望着这些微微泛着黑黄、古香古色的老银饰及上面的纹样,该如何梳理一个老银饰收藏者的人生岁月,重赴梦里乾坤?

……

前言/序言

用户评价

说实话,我原本以为这本关于“长命锁”的书可能会过于学术化,读起来会有些枯燥,没想到它提供了非常独特的视角来解读中国传统文化。作者的文笔非常细腻,充满了对民间艺术的温情。书中对长命锁上那些繁复的纹饰——龙凤呈祥、福禄寿喜、八宝纹等——的文化内涵进行了深度的挖掘。每一种图案的出现都不是偶然的,背后都蕴含着深厚的民俗信仰和伦理观念。比如,书中对“蝙蝠”与“福”的谐音寓意,以及“缠枝莲”所代表的绵延不绝的生命力的解读,都让我茅塞顿开。它成功地将冰冷的金属制品,赋予了鲜活的生命力和情感张力。更让我惊喜的是,书中还收录了一些鲜为人知的少数民族银饰的实例,展示了中华民族在不同地域对“祈福”这一主题的多元化表达。这本书让人明白,长命锁从来不是简单的配饰,而是承载着家族集体记忆和文化基因的载体,读来让人心潮澎湃。

评分读罢此书,我的心境变得非常平和,仿佛经历了一场跨越时空的对话。这本书的叙事节奏非常舒缓,作者似乎并不急于将所有知识一股脑地灌输给你,而是用一种娓娓道来的方式,引导读者去感受岁月的沉淀。书中对于银饰的“包浆”和“磨损”的描述,让我对“旧物”产生了新的敬畏感。那些岁月的痕迹,在作者的笔下,不再是瑕疵,而是时间赋予的荣耀勋章。我特别留意了书中提到的一些制作长命锁的民间故事和传说,比如关于某位老银匠如何用一块废料做出传世之作的轶闻,这些充满烟火气的故事,极大地拉近了古老工艺与现代读者的距离。它让我们意识到,在宏大的历史叙事之下,支撑起璀璨文化的,正是无数个怀揣匠心和美好愿望的手艺人。这本书读起来非常“舒服”,是一种精神上的滋养。

评分这本书的价值远超出了对“长命锁”这一特定器物的研究范畴,它为理解中国传统审美中的“含蓄美”和“吉祥情结”提供了一个绝佳的切入点。作者在论述中,巧妙地将工艺技术与哲学思想联系起来,比如长命锁通常被设计成可以开启的小机关,这其中就蕴含着对生命奥秘的探索和对“长久”的向往,这种设计哲学的探讨非常深刻。我发现书中的许多图片都是首次公开或罕见的私人藏品照片,这对于业内人士来说无疑是巨大的惊喜。更重要的是,作者并没有陷入对工艺的过度技术化描述,而是始终紧扣“人”的主题,探讨了长命锁在家族传承仪式、婚丧嫁娶等人生重大时刻所扮演的情感角色。它不仅是视觉上的享受,更是情感上的共鸣,让人体会到,在物质匮乏的年代,人们如何通过精致的、充满祝福的器物,来构建自己对美好生活的全部想象和寄托。

评分这本《中国传统银饰:长命锁》无疑是一部充满历史厚重感和文化韵味的著作。我最近一口气读完了它,最大的感受就是作者对于古代银饰工艺的精湛解读令人叹为观止。书里详细描绘了从材料的选择、冶炼到铸造、打磨的全过程,那些复杂的工艺细节,比如錾刻、镂空、鎏金等技法,被描述得如同眼前亲见一般。我尤其欣赏作者对于不同历史时期风格演变的梳理,例如唐代的浑厚大气与宋代的精巧细腻之间的分野,以及明清时期民间对吉祥寓意的极致追求,都有着深入浅出的分析。读完之后,我不仅对长命锁本身有了更深的认识,也对中国古代匠人的智慧和审美情趣油然而生敬佩之情。它不仅仅是一本工艺图录,更像是一部微观的社会史,通过那一枚枚小小的锁,折射出几千年来家族的传承、人们对平安健康的祈愿,以及社会阶层的审美取向。那些丰富的图版和考据扎实的文字,使得即便是对古玩收藏不甚了解的读者,也能轻易被其间的魅力所吸引,仿佛触碰到了历史的温度。

评分这本书的编排方式简直是教科书级别的。从装帧设计上就能看出出版方的用心,纸张的质感很好,印刷色彩还原度极高,使得那些复杂的银饰细节得以清晰呈现。内容结构上,作者采取了一种非常清晰的逻辑递进方式,从长命锁的起源和形制入手,逐步深入到不同地域的流派划分。我特别喜欢其中关于“佩戴礼仪”和“功能变迁”的章节。它详细考证了长命锁从最初的护身符,逐渐演变为身份象征和财富展示物的过程,这种社会学层面的分析,极大地拓宽了我们对传统饰品的理解边界。书中引用了大量的历史文献和地方志作为佐证,使得论述具有极强的说服力,丝毫没有空泛之感。对于那些希望系统研究中国民间工艺美术史的学者来说,这本书绝对是一部不可多得的工具书,但即便只是一个普通爱好者,也会沉浸在这种严谨的学术氛围和丰沛的文化滋养之中。

评分内容很好,手感不错,收藏阅读两相宜

评分书非常不错,值得推荐!!

评分不错,一直想买的书,这次活动买了。

评分书非常不错,值得推荐!!

评分漂亮 专业 喜欢这些

评分不错,一直想买的书,这次活动买了。

评分收到了 是正品,配送速度快,隔天就到,服务态度不错,比去实体书店好多了,而且还优惠不少~~推荐大家购买~~

评分这书好,详细,而且是彩图,好多款的银锁都介绍了,特别美。

评分漂亮 专业 喜欢这些

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有