具体描述

内容简介

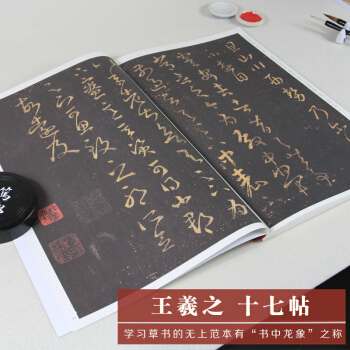

中国文化历史悠久,精彩纷呈,中国书法是中国传统文化的瑰宝。《原作坊·中国书法:赵孟頫 洛神赋(折装)》所选的中国历代书法墨迹,均为历代书法精品,大多曾深藏于内府,世人难得一窥真迹。

《原作坊·中国书法:赵孟頫 洛神赋(折装)》采用经折装的方式,以原大样书来呈现原貌,给读者以真迹感,全方位感受古代法帖的魅力。

内页插图

前言/序言

赵孟頫(一二五四-一三二二)宁子昂,号松雪道人,又号水精宫道人,吴兴(今浙江湖州)人。宋室后裔,官至翰林学土承旨、荣大夫,封魏国公,谥文敏。赵孟頫是元代最有影响的书法家。赵氏书法早岁学宋高宗赵构,中年学锤繇及羲献诸家,晚年师法李北海。元代书法名家鲜于枢评:“子昂之篆隶真行颠草为当今第一。小楷为子昂诸书第一。”赵孟頫的书法成就突出表现在楷书、行书方面,创道劲姿媚新风,对元人和后世均产生极大影响,后人称之为“赵体”。其代表作品有《汲黯传》《福神观记》《妙严寺记》《胆巴碑》《洛神赋》等。《洛神赋》,纸本,行书,纵二九·三厘米,横一九三厘米,是赵孟頫的代表作。其书写过多本,此卷现藏f天津博物馆。《洛神赋》为三国时期曹魏文学家曹植创作的辞赋名篇,叙述自己在洛水-勺洛神相遇的故事。行书《洛神赋》行巾兼楷的结体、点画,深得二王妍美洒脱之风致,如端正匀称的结构,优美潇洒的字姿,圆润灵秀的运笔,密中有疏的布局等;同时,又呈现自身的追求,如比较丰腴的点画,轻捷的连笔,飘逸中见内敛的运锋,端美中具俯仰起伏的气势。叫高启云:“赵魏公行草写洛神赋,其法虽出入王氏父子间,然肆笔自得,则别有天趣,故其体势逸发。真如见矫若游龙之入于烟雾中也。”

释文:

洛神赋并序。

黄初年,余朝京师,还济洛川。占人有言,斯水之神,名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋。其词曰:

余从京域,拿门归东藩。背伊阙,越辕,经通谷,陵景山。日既西倾,车殆马烦。尔乃税驾乎蘅皋,秣驷乎芝出,容与乎杨林,流眄乎洛川。丁是精移神骇,忽焉思散。俯则未察,仰以殊观。睹二丽人,于岩之畔。乃援御者而告之曰:“尔有觌于彼者乎?彼何人斯?若斯之艳也!”御者对曰:“臣闻河洛之神,名口宓妃。则君王之所见,无乃是乎?其状若何?臣愿闻之。”

余告之曰:其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘飘兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。秾纤得衷,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露。芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟。丹唇外朗,皓齿内鲜。明眸善睐,靥辅承权。瑰姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图。披罗衣之璀璨兮,珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。践远游之文履,曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。于是忽为纵体,以敖以嬉。左倚采旄,右荫桂旗’攘皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。余情悦其淑美兮,心振荡而不恰。无良媒以接欢兮,托微波而通辞。愿诚素之先达兮,解玉佩而要之。嗟佳人之信修,羌习礼而明诗。抗琼珶以和余兮,指潜渊而为期。感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。收和颜而静志兮,申礼防以自持。于是洛灵感焉,徙倚彷徨,神光离合,乍阴乍阳。竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔。践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。尔乃众灵杂迟,命俦啸侣。或戏清流,或翔神渚。或采明珠,或拾翠羽。从南湘之二妃,携汉滨之游女。叹匏瓜之无匹,咏牵牛之独处。扬轻桂之猗靡,翳修袖以延伫。体迅飞凫,飘忽若神,陵波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。转盼流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。于是屏翳收风,川后静波。冯夷击鼓,女娲清歌。腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝。六龙俨其齐首,载云车之容裔,鲸鲵踊而夹毂,水禽翔而为卫。

于是越北沚,度南冈,纡素领,回清阳,动朱唇以徐言,陈交接之大纲。恨人神之道殊,怨盛年之莫当。抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。无微情以效爱兮,献江南之明挡。虽潜处于太阴,长寄心于君王。忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。于是背下陵高,足往神留。遗情想像,顾望怀愁。冀灵体之复形,御轻舟而上溯。浮长川而忘返,思绵绵而增慕。夜耿耿而不寐,沾繁霜而至曙。命仆夫而就驾,吾将归乎东路。揽腓辔以抗策,怅盘桓而不能去。

大德四年四月廿五日为盛逸民书,子昂。

用户评价

从收藏价值的角度来看,这本图书的选材和工艺绝对配得上它所承载的艺术重量。我对于这种能够经得起时间考验的作品有着近乎苛刻的要求。书中的墨色复刻度极高,可以看到那种细微的干湿浓淡变化,这对于呈现书法作品的生命力是决定性的。很多印刷品一印出来就显得呆板、失色,完全没有了原作中“笔触”的韵味。但这一本,无论是枯笔飞白还是饱满的涨墨,都得到了细致的再现。这说明在制版和印刷环节投入了巨大的精力,不是那种批量生产、敷衍了事的商业书籍能比拟的。对于真正热爱书法的人来说,能够收藏到一本忠实还原原作神韵的印刷品,其意义不亚于拥有一件小型精品拓本。

评分这本书带来的不仅仅是视觉享受,更是一种精神上的洗涤和沉淀。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,能够静下心来,慢慢翻阅一本关于经典艺术的书籍,本身就是一种奢侈的享受和必要的“慢下来”的仪式感。每一次翻阅,都会有新的发现,因为你的心境不同,对同一笔画的感受也会随之变化。它就像一面镜子,映照出我们内心对美的渴望和对传统的依恋。我喜欢在傍晚时分,关掉一切电子设备,只点一盏暖黄色的台灯,然后慢慢地展开它,那种专注和宁静,是任何电子阅读器都无法替代的。它成功地将沉睡千年的艺术精魂,以一种现代人可以接受且尊重的形式,重新唤醒并呈现在我们面前,功德无量。

评分这本书的装帧设计简直是匠心独运,首先映入眼帘的是那种沉静典雅的墨色调,与主题的古典韵味完美契合。纸张的质感也出乎意料地好,拿在手里沉甸甸的,有一种油然而生的敬重感。装订方式的处理尤其巧妙,那种可以平铺展开的设计,让阅读体验提升了一个层次。我之前买过不少艺术类书籍,很多时候为了节省成本,装帧上总是敷衍了事,要么是容易卷边的软精装,要么是色彩失真的印刷。但这一本,从封面到内页的排版,都透露出一种对传统的尊重和对细节的极致追求。特别是当展开阅读时,那种仿佛身临其境于古人书房的氛围感一下子就抓住了我。这种用心做出来的书,不仅仅是知识的载体,更是一件值得收藏的艺术品,光是摩挲着封面,就已经能感受到那份沉淀下来的历史厚重感。

评分作为一名对中国传统文化有着浓厚兴趣的业余爱好者,我最看重的是书籍的“可读性”和“引导性”。这本书在这一点上做得非常出色,它并没有高高在上地堆砌术语,而是用一种非常平易近人但又不失专业深度的语言,为我们这些“外行人”搭建了一座通往艺术殿堂的阶梯。我尤其喜欢它对创作背景和时代精神的阐述部分,那不仅仅是对作品的简单介绍,更是对那个时代文人精神风貌的侧面描摹。读完那些导读文字,再回过头去看那些遒劲或飘逸的线条时,我仿佛能感受到创作者的心绪波动,这让单纯的“看字”上升到了“懂人”的层面。这种由表及里的解读方式,极大地丰富了我对书法的理解维度,不再仅仅停留在技法的层面,而是触及到了其背后的文化内核。

评分这本书的整体排版和字体选择简直是一场视觉的盛宴,它成功地在“清晰可辨”和“古韵盎然”之间找到了一个完美的平衡点。我特别欣赏它在留白上的处理,每一行字、每一个字之间的空间都拿捏得恰到好处,不会让人感到拥挤或压迫,反而让眼睛得到了充分的休息,更好地专注于欣赏作品本身。很多书法集为了塞入更多的内容,往往会过度压缩版面,结果是本末倒置,让人看得心烦意乱。但这里的编辑显然是深谙“少即是多”的道理,他们用留白构建了一种呼吸感,使得即便是复杂的章法结构,也能被清晰地梳理出来。字体样式也经过了仔细甄选,既保留了原作的笔意风貌,又确保了现代读者能够无碍地领略其精妙之处,这在古籍的普及工作中是至关重要的。

评分还可以

评分物流很快,包装也很好,没有损坏。。。

评分物美价廉!

评分物美价廉!

评分很好,印刷精美价格也便宜

评分物美价廉!

评分物流很快,包装也很好,没有损坏。。。

评分很好,印刷精美价格也便宜

评分物流很快,包装也很好,没有损坏。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有