具体描述

产品特色

编辑推荐

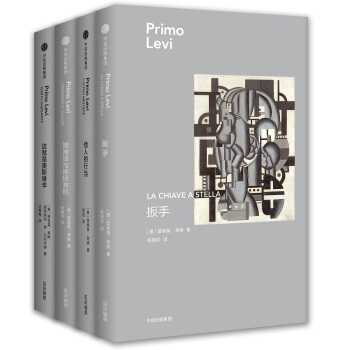

★普里莫·莱维是意大利*作家,奥斯维辛极为重要的记录者和见证者。卡尔维诺评价莱维是:我们时代极重要、极有天赋的作者之一。莱维的思想和文学成就,已经获得西方学者、作家、媒体普遍的赞誉和推崇。

★《扳手》获意大利项斯特雷加文学,是莱维文学成就的突出展现。

★《被淹没与被拯救的》“奥斯维辛三部曲”的终结篇,关于大屠杀不可不读的伟大作品。莱维以其亲身经历和半生思考,对人类在极端状态下的羞耻感和罪恶感,善恶、正邪的判断,道德的灰色地带与人性的缺陷,进行了残酷而深刻的反思。

★《这就是奥斯维辛》是集中营见证文本。莱维作为奥斯维辛见证者的突出贡献,《被淹没与被拯救的》的史实佐证

★如果说《被淹没与被拯救的》是绝对苦痛的莱维,那么《他人的行当》则是绝对快乐的莱维。传达莱维的另一种信念:尽管我们的时代充斥问题和危险,却并不令人生厌。

内容简介

《莱维作品·*辑》(套装4册)是意大利作家普里莫·莱维的作品系列。莱维是意大利*作家,奥斯维辛特别重要的记录者和见证者。

卡尔维诺认为莱维是“我们时代真正重要真正有天赋的作家之一”。诺贝尔文学奖得主索尔?贝娄则评价说:“在普里莫?莱维的作品中,没有一句话是多余的,每个字都不可或缺。”

本系列收录其回忆录、小说、诗歌、散文共10种,全面展现了莱维作为一个天才作家的全面才能。

*批先推出4种:

-----------

《被淹没与被拯救的》是“奥斯维辛三部曲”终结篇。

(书号:978-7-5086-5002-9 定价:45)

“奥斯维辛三部曲”的终结篇,关于大屠杀不可不读的伟大作品。对人类在极端状态下的生存状态和道德困境进行了残酷而深刻的反思。

1984年《被淹没与被拯救的》首次出版时,距离大屠杀已有四十余年,物证被销毁,记忆已模糊,有人刻意回避,也有人拒绝承认,而莱维写作本书的目的即是记忆和见证这段历史,让人类避免重蹈覆辙。

在本书中,莱维极其冷静地分析了集中营和集中营之后的一些关键问题:人类记忆所具有的欺骗性、纳粹摧毁囚犯意志的诸种手段、集中营中的特殊语言,以及暴力的本质。同时,他怀着幸存者的羞耻感和罪恶感,对善与恶、正与邪、加害与受害的绝然区分始终抱持怀疑,对道德的灰色地带与人性的缺陷进行反思,努力呈现了那个极端环境下错综复杂的真相与事实。

----------

《扳手》莱维的小说作品,获意大利斯特雷加文学奖。

(书号:978-7-5086-7305-9 定价:45)

获意大利项斯特雷加文学奖,是奥斯维辛见证者和记录者普里莫·莱维文学成就的突出展现。他在本书中重返日常生活的主题,诠释另一种理想人生。

在这本诙谐的小说中,莱维将目光聚焦在普通人的生命经验上。体格健壮、经历丰富的装配工利贝蒂诺·福索内向叙述者——一位作家、化学家——分享了一系列令人着迷的人生故事,他热爱工作、享受劳动,以职业为冒险,从平凡中获得了自由。这些故事串联起一个又一个通常被忽视的瞬间,令人时而会心一笑,时而黯然神伤,为人类的智慧与局限,也为生命的伟大和渺小。

----------

《这就是奥斯维辛:1945—1986年的证据》是真实、震撼的纳粹集中营见证文本。

(书号:978-7-5086-7451-3 定价:55)

奥斯维辛被囚禁、迫害者乃至施暴者家属的现身说法,真实、震撼的纳粹集中营见证文本。莱维作为奥斯维辛见证者的突出贡献,《被淹没与被拯救的》的史实佐证。

《这就是奥斯维辛》是奥斯维辛集中营幸存者的证词合集,由身为化学家的莱维及其奥斯维辛狱友、外科医生德·贝内代蒂共同整理撰写。1945—1986年间的这些证词来源各异,既有莱维和德·贝内代蒂自己所叙之事实,也有其他被囚禁、迫害者乃至施暴者家属的现身说法,但它们都真实有力地反映了集中营里囚犯们的非人生活。诚如莱维所言,“执着地修正自己可能出的差错,常常会赋予搜寻真相的人一种身份,而它胜过单纯的证人身份” 。这些证词是必不可少的记忆,成为我们反思历史和人之价值的依据。

----------

《他人的行当》,散文集,这本书里的莱维是快乐的莱维。

(书号:978-7-5086-7360-8 定价:55)

如果说《被淹没与被拯救的》是绝对苦痛的莱维,那么《他人的行当》则是绝对快乐的莱维。

《他人的行当》收录了普里莫·莱维从1969年至1985年写的43篇散文。在这些诙谐而迷人的文字中,莱维既审视了自己的行当——作家与化学家,更注目于他人的行当。用莱维自己的话来说,这是他“作为一名好奇的业余爱好者在十余年间的徘徊中所酿出的果实……是对他人行当的侵犯,对动物学、天文学和语言学等无边际的疆土的突袭”。他穿梭于科学与人文之间,探索了那些令他着迷的对象:他的房子、昆虫、想象中的动物、儿童的游戏、化学家的语言、法国作家拉伯雷、德国诗人特拉克尔和保罗·策兰的晦涩文字、60岁时重返校园……

这本书博学而幽默、温暖而节制,既展现了他对人类文明的独特思考,也传达出他的信念:尽管我们的时代充斥问题和危险,却并不令人生厌。

作者简介

普里莫?莱维(Primo Levi)

意大利犹太人,作家,化学家,奥斯维辛174517号囚犯。

1919年,莱维出生于意大利都灵;1944年,他因参与反法西斯运动被捕,后被遣送至集中营。战争结束后,他回到故乡都灵生活。在此后的人生中,他从事工业化学这一行当30年,同时作为一位作家,写作了“奥斯维辛三部曲”(《这是不是个人》《休战》《被淹没与被拯救的》),以及其他基于其化学家身份和大屠杀幸存者经历的小说、散文和诗歌作品。1987年4月11日,莱维从他出生的房子坠落身亡。

作为奥斯维辛极为重要的记录者和见证人,莱维的文字具有一种与其他受难者不同的特质,他秉持一种化学家的冷静与节制书写记忆;同时,又如菲利普·罗斯所说,“本该充满悼念情绪和无尽的绝望,反而充满活力”。

索尔·贝娄曾说,所有伟大的现代作家都试图定义人性,以证明还有延续生命与写作的必要。莱维正是如此,他不相信人类本质上是野蛮、愚蠢、自私的,他写作也不是为了控诉与复仇,而是要警示后人拒绝遗忘,因为“集中营不是一种偶然,不是一种不可预见的历史巧合……在世界上的任何角落,只要你开始否认人类的基本自由和人们之间的平等,你就开始向集中营体系迈进。这是一条难以止步的道路”。

精彩书评

我们时代极重要、极富有天赋的作家之一。

——卡尔维诺

在普里莫?莱维的作品中,没有一句话是多余的,每个字都不可或缺。

——索尔?贝娄

欧洲极高尚、不可或缺的作家之一。

——《洛杉矶时报》

怎么让年轻人了解纳粹大屠杀,让他们读读普里莫?莱维的书。

——《华尔街日报》

如果一位化学家可以写出这样的作品,上帝帮帮那些作家们吧。

——《卫报》

普里莫·莱维是伟大的大屠杀回忆录作家……也是我们时代文字杰出、优雅而动人的作家

之一。

——《新共和》

普里莫·莱维是那种罕见的人物。他作为纳粹集中营的幸存者,在书写他的经历的同时,又

能保持一种平衡和协调感……随着他的叙述,历史的真相仿佛展现在我们眼前。

——《旧金山纪事报》

莱维让我们感到一个人不仅要作为受害者活下来,更要作为一个“必须追求卓越和知识的人”

去争取生存的权利。不能读懂这部作品就像任由人类经验的长河流向遗忘。

——《芝加哥论坛报》

尽管他书写的是痛苦和悲惨,但莱维用作家的技巧让事物变得清晰,并一一呈现了他所见

到的事实。*后的结果是,他的书能让读者更理性地去思考暴虐。

——《大众读者》

一位杰出的作家已经出现,而越来越多的人感受到他的正直、他的尊严、他的人性,以及他那严格的标准。

——H?斯图尔特?休斯《纽约时报》

他是我们的但丁。他的“奥斯维辛三部曲”是一部现代的伟大著作。

——休?尼桑森《今日美国》

恰巧他并非一个喜怒无常的作家。如果你偏爱奥斯汀式的主人公,又不爱平常艺术家抑郁、不安以及由此带来的贫穷,他会是对你胃口的浪漫英雄。普利莫·莱维的大屠杀回忆录是20世纪*的文学作品,但他*伟大的作品却是他本人。

——莫娜·辛普森 《美国大西洋月刊》

普里莫·莱维不仅仅是一个大屠杀幸存者或者一个“了不起的大屠杀作家”。他是一个坚持公义的人。一些人杀戮无辜,却仍要说这罪恶存在于所有地方和所有文化,莱维在用他锋利的言语与之对抗。

——卡林·罗马诺 《纪事报》

普利莫·莱维将语言交还于我们,正如他在暴虐的角落与缝隙之间努力寻找真正的自由一样。他的幸存让我们得以在屋顶上高喊:“永不重来!”

——保罗·奥布莱恩 《社会主义评论》

以他二十世纪文学巨擘的精神毅力和镇静头脑,这个瘦弱的、恭顺的、谦卑的化学家系统地回忆了德国的人间炼狱,他稳步细致地推进,之后用明晰、朴素的散文语言让那段经历为所世人了解。

——菲利普·罗斯

一位杰出的作家已经出现,而越来越多的人感受到他的正直、他的尊严、他的人性,以及他那严格的标准。

——H?斯图尔特?休斯《纽约时报》

目录

《被淹没与被拯救的》

导读 幸存者的记忆和见证/ 徐贲

序言

罪之记忆

灰色地带

羞耻

交流

无用的暴力

知识分子在奥斯维辛

成见

德国人的来信

结语

----------

《扳手》

“蓄谋”

与世隔绝

帮手

大胆的姑娘

提瑞西阿斯

离岸

打铜

酒和水

桥

没有时间观念

锥齿轮

凤尾鱼一

姨妈

凤尾鱼二

----------

《这就是奥斯维辛》

编者按

关于莫诺维茨犹太人集中营的医疗卫生机构的报告 007

莫诺维茨-布纳集中营的幸存者、囚犯号为174517 的普里莫·莱维有关奥斯维辛及其附近集中营的报告

证词

有关莫诺维茨的证词

审判霍斯的声明

起诉霍斯的证词

被囚禁的一位难友的证明

周年纪念

揭发约瑟夫·门格勒大夫

给要求知道真相的一个法西斯分子的女儿的回信

都灵的奇迹

审判艾希曼的证词

为审判艾希曼提供的证词

放逐和灭绝犹太人

审判博斯哈默尔的声明

犹太人的遣送

莱昂纳多·德·贝内代蒂指控博斯哈默尔的调查问卷

普里莫·莱维指控博斯哈默尔的调查问卷

审讯博斯哈默尔之证词

集中营的欧洲

这就是昔日的奥斯维辛

政治放逐犯

奥斯维辛关押意大利人的囚室内部展厅解说词草稿

在奥斯维辛的一个秘密防卫组织

开往奥斯维辛的列车

我们这一代人的命运……

附录

文本的信息

----------

《他人的行当》

他人的行当

我的房子

蝴蝶

从天空传来的信息

甲虫

一瓶阳光

月亮与我们

创造新动物

跳蚤之跃

月亮上的青蛙

爱的组装玩具

看不见的世界

漫长的决斗

外祖父的店

人为什么要写作

最好的货物

抄录员

“世界上最欢乐的生物”

化学家的印记

先知的神隐

稳定/ 不稳定

化学家的语言I

化学家的语言II

写满古怪数据的书

书写小说

弗朗索瓦·拉伯雷

琥珀之力

易怒的象棋手

伦佐之拳

对蜘蛛的恐惧

由蟋蟀主宰的小说

独守闺中

隐晦的作品

孩童的国际

重返学校

前化学家

石上的印记

抗拒痛苦

“卡斯特罗六号”上的三十小时

隐藏的棋手

仪式与笑声

对恐惧的需要

致一位年轻读者

前言/序言

《被淹没与被拯救的》序言

在1942年这个关键的年头,关于纳粹进行种族灭绝的消息开始流传开来。虽然只是些模糊的只言片语,但这些消息相互印证,勾勒出一场大规模屠杀的轮廓。面对如此穷凶极恶的残忍,如此错综复杂的动机,如此罪大恶极的罪行,人们往往难以相信它们的真实性。有意思的是,这些罪犯早已料到了公众们的质疑:许多幸存者,如西蒙·维森塔尔(Simon Wiesenthal)在他的著作《刽子手就在我们中间》(The Murderers Are Among Us)结尾处回忆党卫军喜欢用嘲笑的口吻训诫囚犯:

不管这场战争如何结束,我们都已经赢得了对你们的战争。你们没人能活下来做证,就算有人能幸存,世界也不会相信他的话。历史学家们可能会怀疑、讨论和研究这些问题,但他们无法定论,因为我们会毁掉所有证据,连同你们一起。即使留下一些证据,即使你们有人能活下来,人们也会说,你们讲述的事情太可怕了,让人无法相信——他们会说这是盟军的夸大宣传。他们会相信我们。而我们会否认一切,包括你们。集中营的历史将由我们来书写。

非常奇怪,出于绝望,同样的想法(“即使我们把这些事情讲出去,人们也不会相信我们”)也会以梦魇的形式出现在囚犯们的脑海中。几乎所有的囚犯,在他们的口述或回忆录中,都会记得在集中营常做的一个梦。梦的内容大同小异——他们回到家,带着热情和宽慰,向所爱的人讲述自己遭受的苦难。但对方不相信,甚至不倾听他们的讲述。在最典型(也是最残酷)的梦中,对方会默默转身离开。我们将再次讨论这个话题。而在这里,我想强调的是——无论受害者,还是迫害者,都怎样深刻地意识到集中营所发生的滔天罪行是多么让人难以置信。在此我们还要补充的是,这些罪行不仅发生在集中营里,也发生在犹太人隔离区,发生在东部战线后方,在警察局中,在精神病院里。

幸运的是,历史并没有以受害者所担心的(也是纳粹所希望的)方式发展。即使最完美的组织也有弱点。而希特勒的德国,尤其在崩溃前的几个月中,远远不是一台完美的机器。大量关于大屠杀的物证被销毁,或者多多少少被巧妙地尝试去销毁证据:在1944年秋天,纳粹炸毁了奥斯维辛集中营 的毒气室和焚尸炉,但废墟仍然在那里。不管纳粹的追随者们如何歪曲事实,他们都难以借助千奇百怪的假设为它们提出合理的用途。华沙犹太人隔离区,在1943年春天那场著名的起义后被夷为平地。但多亏众多战士(他们既是战士,又是历史学家——他们自己的历史学家)的非凡努力,证据被保留下来——在瓦砾堆中,常常在数米之下,或被偷运出高墙之外。使其他历史学家后来能够重新发现这些证据,从而了解隔离区内每天的生活和死亡。在战争最后的日子里,所有集中营档案都被烧毁了。这真是无法弥补的损失。甚至直到今天,人们还在争论,受害者的人数是400万、600万,还是800万——但仍以百万为单位。在纳粹修建起的一座座巨大的焚尸炉前,无数遇难者的尸体,被蓄意杀害的,在苦难和疾病中殉难的,可能成为大屠杀证据的,都必须以某种方式消失。最初的措施,可怖到让人难以启齿,是把尸体,成千上万的尸体,草草地堆积埋葬在巨大的万人坑中。这样的措施真的被付诸实施了,尤其是在特雷布林卡(Treblinka)和其他小型集中营,以及德军侵略苏联之时。这是一种野兽般漫不经心的临时措施。那时德军在各条战线节节获胜,最终的胜利似乎指日可待。他们可以在胜利后再决定怎么办——毕竟,胜利者可以主宰一切,甚至连历史真相都可以随意书写。无论如何,可以为万人坑诡辩,可以让它们消失,也可以把黑锅扣到苏联人头上(在这方面,苏联人在卡廷惨案中证明他们并不比德国人差多少)。但是,在斯大林格勒战役后,德国人改变了主意——最好马上销毁所有证据。集中营的囚犯们被迫挖出那些可怜的遗骸,堆在空地的柴堆上烧成灰烬,似乎人们完全不会注意到这些反常的大规模行动。

随后,党卫军指挥机构和安全部门殚精竭虑以确保消灭所有证人。这正是他们在1945年1月间,草菅人命而丧心病狂地转移集中营囚犯的用意所在(难以有其他解释)——随着囚犯被转移,纳粹集中营的历史也得以篡改:麦达内克(Maidanek)的幸存者到奥斯维辛,奥斯维辛的囚犯到布痕瓦尔德(Buchenwald)和毛特豪森(Mauthausen),布痕瓦尔德的囚犯到贝尔根-贝尔森(Bergen-Belsen),拉文斯布吕克(Ravensbrück)的女犯们到什未林(Schwerin)。总之,当德国人在东西两线频频败退之时,他们必须攫走每个迎向解放的囚犯,再一次转移向德国的核心地带。纳粹并不在乎囚犯们可能在转移途中倒毙,重要的是不能让他们讲述自己的遭遇。事实上,从作为政治恐怖的核心,到成为死亡工厂,再(或者同时)成为巨大的、不断更新奴工苦力的劳动营,集中营已经对行将灭亡的德国构成了巨大的威胁,因为它们本身包含着集中营的秘密——人类历史上最大规模的犯罪。了解大屠杀真相的犯人们,德语称为“Geheimnisträger”,组成了仍然植根于集中营的幽灵军团,必须加以处理。已经被拆毁的灭绝营,也是非常重要的证据,不得不向德国内地转移。这些决定,一方面是荒唐地希望减少不断逼近的前线对集中营的威胁,继续把这些“幽灵”困锁在集中营内,进一步压榨他们的工作能力,另一方面是恶毒地希望如《出埃及记》 般行军的苦难折磨会减少他们的人数。而事实上,他们的人数的确惊人地减少了,可一些囚犯靠着运气和体力活了下来,成为大屠杀的证人。

鲜为人知(也少有人研究)的事实是,在德国人中,仍有很多人掌握着大屠杀的秘密,尽管多数人了解得不多,但个别人却深谙一切。永远没有人能准确地计算出,在纳粹机构中,有多少人会不了解纳粹所犯下的可怕暴行;有多少人了解一些真相,却装作毫不知情;还有多少人原本可以了解其中的所有真相,却更谨慎地选择闭目塞听(更是缄口不言)。无论如何,即使我们不能假设大多数德国人轻松愉快地接受了大屠杀,但可以肯定的是,隐瞒集中营的事实代表了德国人民的又一项重大集体犯罪,并极为显然地证明了希特勒式的恐怖已经使德国人民归于怯懦。这种怯懦,已经成为德国人行为习惯中不可分割的一部分,并产生着巨大而深刻的影响,让丈夫无法向妻子讲述真相,无法对子女进行教育。没有这份怯懦,就不会有人类历史上最严重的罪行,今天的世界和欧洲就会是另一番面貌。

那些成为(或曾经成为)纳粹帮凶而了解可怕真相的人们,无疑有着充分的理由保持沉默。不过,既然他们掌握着秘密,即使沉默也无法确保他们的性命无虞。就像在特雷布林卡灭绝营的“特拉夫尼基” ,他们见证了斯坦格尔 以及其他刽子手的罪行。但在纳粹镇压了特雷布林卡的囚犯暴动并拆除了这个灭绝营之后,他们却被遣送到了最危险的游击区之一。

许多见证了集中营暴行的“平民”们,作为潜在的见证者,因为有意地忽视和恐惧,同样保持缄默。尤其在战争的最后一年,集中营所构成的巨大而复杂的系统广泛地渗透到德国的日常生活中,正像人们所说的“集中营世界”(univers concentrationnaire),但这不是一个封闭的世界。大大小小的工业企业、农业合作社、代理商和军工厂借助集中营提供的免费劳力渔利。一些企业无情地压榨囚犯的劳动价值,接受党卫军冷酷(而愚蠢)的原则——一个囚犯和另一个囚犯的价值相等,要是累死了一个囚犯,马上就会有另一个囚犯替换上去。少数企业小心翼翼地尝试减轻囚犯们遭受的折磨。另一些企业(也可能是同一些企业)通过供应集中营木材、建筑材料、犯人穿的条纹囚服、做汤用的脱水蔬菜,等等而获利。一家德国公司,威斯巴登的托普弗公司(Topf of Wiesbaden)设计、建造、组装和测试了集中营使用的焚尸炉(这家企业在1975年仍在营业,生产民用焚尸炉,仍未考虑过改名)。很难相信这些企业的员工们从未意识到党卫军指挥机关订购的这些机械设备在质量和数量上的重大意义。同样的质疑也适应用于奥斯维辛使用的毒气:氢氰酸。这项产品多年来在船舶养护中一直用于寄生虫的防治。但从1942年起,突然大幅度提高订量很难不引起人们的注意。这无疑曾引发人们的猜疑,但恐惧、对效益的渴望、我们提到的盲目和装糊涂,以及在一些情况下(可能很少)对纳粹的疯狂服从,压制了人们的质疑。

显而易见,在了解集中营的事实时,最有力的材料便是幸存者们的回忆。但在这些回忆所激起的同情和愤慨之外,我们更应该用一种批判的眼光去审视它们。集中营并不总是一个好的观察对象:在非人的条件下,囚犯们的观察是有限的,他们只能对生活环境构建一个笼统的印象。囚犯们,特别是那些听不懂德语的囚犯,坐在闷罐车厢里,经过一段充满折磨的致命旅程之后,可能甚至不知道他们的集中营位于欧洲的什么位置。他们不知道其他集中营的存在,哪怕仅在几公里之外;不知道自己为谁工作;也不知道生活条件的突然改变或大规模转移的重大含义。被死亡环绕着,这些被放逐者根本无法了解眼前这场屠杀的规模。今天还在身边工作的伙伴,明天就消失了,也许在隔壁的棚屋里,也许已经从这个世界上抹去,无从知晓。总之,囚犯感到被一种巨大的暴力和威胁体系所淹没,而自身却无法对其做出表达或刻画,因为迫于每时每刻的威胁,他的注意力总是固定在最基本的生存需要上。

这个缺陷制约了“普通”囚犯的证词,无论是口头的,还是书面的。那些没有特权的囚犯,代表着集中营的核心。只是靠着一系列小概率事件的组合,才让他们逃脱了死亡的命运。他们是集中营里的大多数,却是幸存者中的极少数——在幸存者中,在集中营里享有某种特权的人数要多得多。多年之后,今天的人们可以更明确地肯定:集中营的历史几乎完全是由那些——就像我一样——从未彻底探究过集中营最低层生活的人们书写的。而那些体验过最低层生活的人,很少能够生还,即使幸存下来,他们的观察能力也会在苦难折磨和缺乏理解中消磨殆尽。

另一方面,“特权阶级”的见证者本身无疑可以通过更好的角度去观察集中营,只因为他们站得更高,有着更广阔的视野。但特权也多多少少影响了他们观点。关于特权(不仅在集中营里)的讨论是微妙的,但我仍会在本书中尽可能客观地探讨这个问题。在这里,我只要提出一个事实,那些地位最高的“特权阶级”,也就是为集中营当局服务而换取特权的人们,根本不会做证。出于明显的原因,他们的证词要么不完整,要么就是歪曲事实或完全虚假的。所以,最好的集中营历史学家出自极少数人之中——他们有能力和幸运去获得特权地位,可以更好地观察集中营,而不用卑躬屈膝,出卖人格;他们有技能去讲述目睹的事实,遭受的苦难;他们能够以优秀历史学家的谦卑,既考虑到集中营现象的复杂性,又记述其中千姿百态的人生命运。所以,这些历史学家几乎都是政治犯——因为集中营是一个政治现象;因为与犹太人和其他囚犯(正如我们知道的,集中营的三大类囚犯)相比,政治犯拥有高得多的文化背景,可以解释他们看到的现象;因为,更准确地说,鉴于他们原本都是反法西斯斗士(甚至现在仍是反法西斯斗士)的事实,他们意识到证词是反法西斯主义的一种战争手段;因为他们更易于接触到统计数据;而最后,因为他们在集中营内有着重要的地位,往往也是地下抵抗组织的成员。至少,在战争最后的岁月里,他们的生活条件是可以忍受的,比如,允许他们记录和保存笔记,这对于犹太人是一种无法想象的奢侈,而其他囚犯们则可能毫无兴趣。

由于以上各种原因,集中营的真相走过漫长的道路,穿过狭窄的门廊,最终大白于天下。但在“集中营世界”,仍有很多方面需要深入探寻。现在距离集中营的解放已经过去了40多年。这巨大的时间跨度,产生了复杂矛盾的影响,我将尝试列举如下:

首先,历史的过程,如大浪淘沙,水到渠成,仅仅几十年的岁月,便让历史事件的明暗透视渐渐分明。在“二战”结束时,人们还没有获得关于纳粹驱逐和屠杀犹太人的大量数据。这些数据,分布在各个集中营和其他地方。人们不易于理解它们的意义和细节。而仅仅几年后,人们开始明白纳粹的屠杀是一场可怕的“惩诫”。而且,如果将来没有发生更可怕的事情,那么这场大屠杀将作为20世纪最重大的事件——一场浩劫,被人们铭记。

相对地,岁月流逝也产生了负面的历史效应。大部分证人,控方的和辩方的,都日渐凋零。留下来的证人,那些愿意克服自己的悔恨(或伤痛),仍然同意做证的人们——他们的记忆也趋于模糊和模式化。他们的记忆常常在不知不觉中被后来接受的信息所影响,例如读到的报道,他人的叙述。有些时候,自然而然地,产生无中生有的虚假记忆,可时隔多年,这些虚假的记忆已变得可信。同样,今天听到许多德国人说“我不知道”或“我以前不知道”不再让我们感到震惊,而在“二战”刚刚结束时,这的确(或本应该)令我们震惊。

而另一种(更严重)的模式化则归咎于我们自身,我们这些幸存者,或者更准确地说,我们中有些人,决心用最草率简单、最无足轻重的方式来实践我们作为幸存者的生活标准。这并不是说,我们要随时随地利用仪式、庆典、纪念碑和旗帜以示哀悼。适当分量的浮华辞藻可能对记忆的留存是不可或缺的。强者之墓(the urns of the strong)点燃灵魂去施行崇高的事迹,或至少保留崇高事迹的记忆,不仅存在于福斯克洛 的时代,也存在于当今世界。但人们必须警惕过于简单化。我们应该哀悼每个死者,也应该同情和帮助每个幸存者,但并非每个人的事迹都可以作为榜样。集中营内部是一个错综复杂而又等级分明的小天地。在本书中,我会对“灰色地带”进行探讨,也就是说,囚犯们在一定程度上,也许是出于良好的意愿,勾结集中营当局——这并非微不足道。事实上,这导致了一种对历史学家、心理学家和社会学家都至关重要的现象。没有一个囚犯能够忘记“灰色地带”,忘记那一刻带来的惊诧——第一个威胁、第一次侮辱、第一记耳光,并非来自党卫军的暴徒,而是来自其他囚犯,来自“同伴”,来自同样穿着条纹囚衣(就像他们,新来的,刚刚穿上的同样的囚衣)的那些神秘的大人物。本书旨在说明集中营现象中一些仍然含糊不清的方面,此外还有一个更加雄心勃勃的目标:尝试回答最紧迫的问题,折磨着我们所有读者的问题——有多少属于集中营世界的现象已经死去,无法复活,如奴隶制度和决斗法典?又有多少现象已经复活,或即将复活?我们每个人能做些什么,从而在这个孕育着种种威胁的世界,至少可以消除其中的一种威胁?

我并不想也没有能力做历史学家的工作,即全面地考察对象。我几乎将自己局限于纳粹集中营的范畴,因为我只有这方面的直接体验。阅读书籍,倾听他人的叙述,以及与我前两本书的读者讨论,也让我积累了丰富的间接素材。此外,直到撰写本书之际,纵然我们见证过广岛和长崎的恐怖、古拉格惩戒营的羞耻、越南战争的毫无意义和血腥、柬埔寨人的自相残杀、阿根廷的“神秘失踪”(desaparecidos),还有许多残忍而愚蠢的战争,但纳粹集中营体系仍然是一个特殊的个案,无论是其规模,还是其性质。人们从未在其他时间和地点目睹过如此出人意料和复杂的现象——在如此短的时间内屠杀如此多的人类,而且将技术智慧、狂热和残忍如此明确地结合起来。没人愿意赦免西班牙征服者在美洲大陆上实施的屠杀暴行。这场屠杀贯穿整个16世纪,导致了大约6000万印第安人的死亡,但这是他们的自主行为,并非遵循或违背他们政府的指示。而且他们通过100多年的时间跨度“稀释”了他们的罪行。无意中从欧洲带来的传染病也帮了他们大忙。归根结底,难道我们不也曾靠一句“那是另一个时代的事情”来打发它们吗?

用户评价

每次翻开这套书,我都能感受到一种强大的震撼力,但这种震撼,并非源于文字的华丽,而是源于其背后所承载的深邃思考和真实情感。普里莫·莱维的作品,有一种独特的魔力,能够将那些沉重的历史事实,以一种平静却又极其有力的叙事方式呈现出来。他没有刻意去煽动情绪,也没有去渲染悲剧,他只是以一种近乎冷静的姿态,记录下他所经历的一切,以及他对这一切的深刻反思。他对于人性的洞察,对于生存困境的描绘,都达到了惊人的深度。我尤其欣赏他对于细节的关注,那些看似微不足道的场景,却往往蕴含着巨大的力量,能够直击人心。他让我们看到,即使在最绝望的环境下,人类的尊严和求生意志依然能够闪耀。这套书,不只是对一段历史的记录,更是一种对生命的敬畏,对人性的探索,以及对未来的一种警示。它让我明白,真正的力量,并非来自于呐喊,而是来自于对真相的直视和对思想的坚持。

评分说实话,拿到这套书的时候,我有些犹豫。我对二战历史,尤其是大屠杀,有过一些了解,但总觉得那些故事太沉重,太压抑,阅读起来会消耗大量的精神能量。然而,普里莫·莱维的作品,出乎意料地,带给我一种平静而又深刻的阅读体验。他的笔触,并非那种煽情或渲染式的,而是带着一种近乎科学家的严谨和客观。他用一种平静的语调,讲述了那些常人难以想象的苦难,却能在其中看到人类顽强的生命力,以及在绝境中闪烁的人性光辉。他对于细节的捕捉,对于人物刻画的精准,都让我叹为观止。他能够将那些冰冷、残酷的现实,转化成一种引人入胜的叙事,让人在掩卷之后,依然久久不能平静。我特别喜欢他对于一些日常细节的描绘,那些在极端环境下,人们如何努力维持一丝尊严,如何通过微小的善意来对抗绝望的场景,都让我深受感动。这套书,不是让你去感受纯粹的痛苦,而是让你去理解,在最黑暗的时刻,人类依然能够保有怎样的思考和品质。

评分我一直认为,伟大的文学作品,总能在你阅读之后,在你心中留下某种难以磨灭的印记,让你在日常生活中,不经意间就想起它,想起它所描绘的场景,想起它提出的问题。普里莫·莱维的作品,恰恰就是这样的存在。他的文字,初读时似乎平淡无奇,甚至有些枯燥,但细细品味,却能发现其中蕴含的巨大能量。他并非那种擅长辞藻堆砌的作家,他的语言干净、利落,如同他个人的气质一样,不带一丝多余的情感。然而,正是这种看似客观的叙述,让那些发生在集中营里的非人经历,显得更加真实,更加令人心惊。他不仅仅是记录者,更是思想者。他通过对自身经历的冷静剖析,不断地反思人性,反思历史的教训,甚至对科学与技术在人类命运中的作用进行了深刻的探讨。读他的书,你会发现,那些曾经被认为是荒诞不经的悲剧,其实都源于人性中某些普遍存在的弱点。这套书,让我对“幸存者”这个词有了更深的理解,它不仅仅代表着活下来,更代表着一种责任,一种将沉痛的经历转化为对未来的警示和反思的责任。

评分这套书,就像一扇通往过去,却又直指当下的窗户。普里莫·莱维,这位作家,我之前并不算十分熟悉,但他的作品,却有着一种独特的力量,能够穿透时空的隔阂,直接触及人心。他的文字,没有丝毫的矫揉造作,而是以一种近乎医生的诊断般的精准,剖析着人性的复杂与脆弱。我被他笔下那些生动的人物所吸引,他们并非脸谱化的符号,而是有血有肉,有挣扎,有希望,也有绝望的普通人。他能够用最简洁的语言,勾勒出最深刻的人物内心世界,让我能够感同身受。他对于环境的描写,更是细致入微,仿佛能够将我带入那个充满压抑和绝望的空间,去亲身感受那种生存的艰难。而他之所以伟大,还在于他并没有止步于对苦难的记录,他更是在不断地反思,不断地追问,试图在历史的悲剧中,找到人类存在的意义,以及警示后人。读完这套书,我感到一种前所未有的沉重,但也有一种被洗礼过的清明。

评分这是一套让我久久不能平静的书。普里莫·莱维,这个名字本身就带着一种沉重的力量。我一直对历史,尤其是那些黑暗的篇章,抱有复杂的情感,既想了解,又害怕直视。当翻开这套书的第一本时,我做好了心理准备,以为会读到一些苦涩的回忆,一些关于苦难的记录。然而,莱维给我的,远不止这些。他的文字,如同一面澄澈的镜子,映照出人性的深渊,但也同时照亮了在那深渊中闪烁的微弱光芒。他没有刻意煽情,没有居高临下的控诉,他只是冷静地讲述,用一种近乎科学的精确度,记录下他所经历的一切,以及他对这一切的思考。这种冷静,反而比任何激烈的言辞都更能触动人心。我反复阅读书中的某些片段,试图去理解,去感受,去消化那些被理性包裹着的巨大情感。那些关于生存、关于尊严、关于在极端环境下人性如何扭曲又如何顽强保持的描写,让我几度落泪。这套书不仅仅是历史的证词,更是对生命的深刻拷问,它让我重新审视自己,审视我们所处的时代,以及人类存在的意义。

评分物有所值!

评分物流较快,包装良好。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分预售的,等了一个月

评分《莱维作品·辑》(套装4册)是意大利作家普里莫·莱维的作品系列。莱维是意大利作家,奥斯维辛特别重要的记录者和见证者。

评分此用户未填写评价内容

评分终于收到我需要的宝贝了,东西很好,价美物廉,谢谢京东!

评分好书。

评分豆瓣推荐的经典高分书籍,很多都是新品,阅读阅读啦

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![男生日记、女生日记(2册套装) [6-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12237382/5a1b77fdNbb15a69c.jpg)

![刺猬的优雅 [Lelegance du herisson Muriel Barbery] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12237771/5a1baf8aN7029764e.jpg)

![心/夏目漱石作品系列 [心] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12238818/59cb38e9N0b5336e2.jpg)