具体描述

编辑推荐

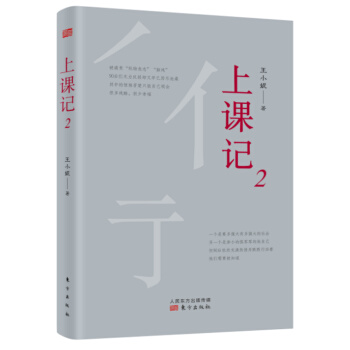

适读人群 :1.大学及以上阶段的学生 2.教师 3.王小妮的读者粉丝(诗歌、散文、小说)90后的芳华。

2011年—2017年,跨度7年,对90后大学生从茫然求学到工作就业的细节化呈现。

被谴责“玩物丧志”“脑残”,他们无力反驳却又早已历尽沧桑,其中的惊悚苦楚只能自己领会,很多残酷,很少幸福。

一个是要多强大有多强大的社会,另一个是渺小的孤零零的他自己,但90后们依然充满热情并默默行动着,他们需要被知道。

他们一直被关注着,在独属于自己的一隅发光发热。

内容简介

《上课记2》是《上课记》的续集,是王小妮老师的又一本“教后感”。本书收录了2011年和2012年的“上课记”,还有这两年来的学生作业和信件文章选。借着这次出版的机会,作者还增补了一篇后记,即“去毕节看清山”。王小妮以一个旁观者的身份,冷静、理性、细致地观察和记录学生们的大学生活,以及他们毕业后的成长。同时她也是一个倾听者,学生们都信任她,愿意主动向她倾诉,而她也乐意倾听并忠实记录。更难能可贵的是,除了记录他们的理想、迷茫、激情、无奈、委屈和愤怒,她还注重了解学生们的成长环境和工作环境,深入挖掘这些现状背后的原因,并给予他们一定的理解、尊重和支持。所以,从整体上看,《上课记2》中的观察和思考更为冷静和内敛,作者对发生在学生身上的种种多了一层理解和悲凉。

作者简介

王小妮,1955年出生于长春市,曾随父母下乡和作为知青前后插队7年。1978年春考入吉林大学中文系,后做电影厂编辑。1985年迁居深圳,2005年起在海南大学人文传播学院任教,2012年辞去教职。曾出版诗歌、随笔、小说作品集多部。作品包括《上课记》《我的纸里包着我的火》《世界何以辽阔》《安放》《一直向北》《1966年》《月光》等。精彩书评

在一个喧嚣的时代,没有人会如此使用教学听诊器,静静地倾听那些年轻心脏的跳动,看到“在生活的角落里,每一个孩子都在发光”。她如此耐心而友善地对待他们,感受他们的疼痛、喜悦、忧虑和希望。这是一种充满细节的教育。良好的教育,必须具备这样的细节。——朱大可

目录

2011年上课记“吃货”的青春

关爱

微博世界

多本书的传递

我们身上的暴戾

海子的课和他们的家乡

新课和教学相长

托付

2012年上课记——你赢了我,未必赢得了他们

我们的存在感

乡土

世界

障碍即生活

事件

尺度

贫寒的影响

妍的故事

岩的故事

夏的故事

彩霞的故事

晏子的故事

两个乡村老师

90后不是个概念

退却

附录

附录1 2011年学生作业选

附录2 2012年学生信件文章选

去毕节看清山(代后记)

精彩书摘

“吃货”的青春1.生命感

别人喊90后“脑残”,而他们自称“孩纸们”,这三个字给我的直觉是:孱弱像纸,一捅就破。每次去上课,跟随他们浩浩荡荡,涌满从学生宿舍到教学楼的道路。习惯了到教室门口停顿一下,里面电风扇轰轰轰当头疯转,每次进门都忍不住想“磨刀霍霍向少年”。

少年们这时候在干吗?一进教室最先见到的场景是吃零食,前几年没这么明显。一个女生告诉我:“老师,到了我们90后,每隔两年就是又一代。”这么说他们是最被催命的一代。按两年一代算,从美国人何伟写《江城》到今天,大学生已经天翻地覆了六七代,眼前的正是“吃货”一代。

曾经带着偏见,以为“蛀书虫”总比“吃货”听起来更舒服更积极向上吧,“吃货”相当于最后的投降,退回动物本能。看看中国的大中小各级学校已经成了垃圾食品集散地,害人和被害的“共荣圈”。

真想问他们,能不能稍稍“高尚”一点,不要自称“吃货”吧,直到有同学在微博私信里告诉我:“老师,告诉您我为什么是吃货,除了好吃的真的美味,现在我愈发觉得,什么都不可靠,人心更不可靠,只有吃到肚里的东西才可靠,但现在吃的也不可靠了,呵呵。”这话在一瞬间帮我找到了我和“吃货”们之间的共同点。

饥饿让人吃东西,空虚也让人吃东西,这些小生命是需要“经过”吃的过程,得以获得饱满充实的质感,比起其他,只有“吃”这个最本能的行为使他们感到生命的安全可控,由“吃饱”获得自己的最后藏身处。

开学没几天就是教师节,收到一件可爱的礼物:写有“生于九十年代”的搪瓷水杯。很怀旧的款式,他们用班费买的,我回送他们一本三联版的《七十年代》。

和我上大学时候相比,现在的“吃货”们更敢于直接表达自己。教室一角,几个同学议论军训。一个女生认为军训很好,她的集体意识和身体都在军训时得到锻炼。一个男生马上反驳:“这个我不同意。”另一个女生也急于插话参与辩论。

刚开学是军训季,有人困惑:有次看到大一的孩子们整齐地走正步,竟然看呆了,仿佛有什么安全感在里面。

有人说:折腾人、摧毁人的工具中,军训是最轻量级的,大学里人踩人才是最可怕的。

有人质疑一门课,老师在讲台上激情澎湃地说:在战场上,要杀人如麻,决不手软,六亲不认,心狠手辣,这才是好将军!!!骇然了我……要这么豪放么……

北大学生齐唱“化学歌”竟然没一个笑场,我很奇怪,他们的解释是:无数次排练,对唱什么歌词早没感觉了,就是唱呗,说不定唱好了将来有好处呢。

对于教育体制,有同学说:有时觉得,千万学生都像被囚禁在玻璃器皿中安静的孩子……出口在哪里?我们心里没有底,四周都是看不见但摸得着的铜墙铁壁。可当我们从梦想的执念中探出头来,学会迎合这世界欲求的目光时,是真的成长还是内心的退化和损坏?

……

对于考试,他们说:如果是喜欢的,考不好我会愧疚,不喜欢的,连应付考试也懒得看,有时候如果不是不想让父母失望伤心,情愿用零分表达自己的厌恶。究竟谁开了我们的课?

外文专业老师开的诗歌赏析课临近结束,老师请同学提问,有同学过后回忆说:我站起来说了我对这首诗的理解,但是我被狠狠地驳回了,我只是讲讲我的理解,而老师认为我是对他的讲解提出质疑。解读诗歌,有必要这样吗?我认为外院最人文的老师,还是看不起学生的智慧……

有人说:我们还年轻就得老成地接受这个既定的命运,怎么可能不绝望,谈什么希望理想积极乐观。虽然也的确是这样,不知道怎么跟自己交代。

有人说:不知道为什么就是很难高兴了,觉得自己的身心历尽沧桑。

对于未来,有人说:看一眼未来,然后装死,行尸走肉。

也有人告诉我:老师,我在高中的成人仪式上曾立下豪言,要创立非官方的教育慈善机构。当时还被班主任笑话了。现在,我觉得更有必要坚定自己的决心……我会一步步向着目标前进的。

期末考试,教室里死静。一个女生写得正投入,一粒粒染过的小红指甲在纸面上簇簇滑行,又好看,又轻佻。20岁的年纪,本是轻盈美妙,不该太多的沉重,他们却过早地沉重了。想想我20岁的时候,正在农村插队,动物一样活着,身边的人们不只迷茫,还自暴自弃,还毫无辨识力地坚信大喇叭里宣讲的一切。今天的90后们心里却早是明镜儿似的,他们看这世界很简单,它就是两大块:一个是要多强大有多强大的社会,另一个是渺小的孤零零的他自己,碰到抗不过的强大阻力后,他自然退却,直接退回靠饱胀感去知会的这个自身。个体和社会,就是这样分离割裂着,他很知道他和那个庞大东西绝非一体,这也许就是两年更替一代人的不可抗拒的收获。

出路和担当,似乎无关,但是无担当就将彻底无出路。读过食指诗歌《相信未来》的那个中午,大二的王蕾随我离开教学楼。她问我:老师你相信未来吗?我说:我不信。她说:我信,我什么也没有,只有拼未来。

前言/序言

用户评价

拿到《上课记2》这本书,我最先被它封面的设计所吸引。那种简约而充满故事感的插画,仿佛在诉说着一段关于青春的静谧时光。我是一个对书籍的“颜值”颇有要求的人,好的封面设计往往能勾起我的阅读欲望,而这本书无疑做到了这一点。我猜这本书的内容,可能不是那种大起大落、跌宕起伏的叙事,而是更偏向于细腻的情感描摹和生活化的场景展现。我期待它能捕捉到那些容易被忽略的细节,比如阳光透过窗户洒在课桌上的斑驳光影,或是同桌低语时偷偷传递的纸条,甚至是午后课堂上,那个不自觉打盹的瞬间。我希望作者能用一种非常朴实却又充满力量的笔触,去描绘那些构成我们共同回忆的碎片。也许,这本书会让我重新审视那些曾经觉得微不足道的经历,发现它们原来都蕴含着深刻的意义。我非常看重作者是否能唤起读者内心深处的情感共鸣,如果能让我读完后,脑海里浮现出自己学生时代的某个画面,那这本书就值了。

评分《上课记2》这个书名,听起来就有一种淡淡的怀旧气息,勾起了我想要一窥究竟的好奇心。我猜这本书很可能以一种轻松诙谐的笔调,讲述一些关于校园生活的趣事。我是一个喜欢在阅读中寻找乐趣的人,所以如果这本书能让我开怀大笑,或是会心一笑,那我一定会非常满足。我期待作者能用生动的语言,刻画出那些鲜活的角色,让我们仿佛置身其中,与他们一同经历那些或平凡或不平凡的时刻。我尤其好奇,书中会不会有一些关于“小确幸”的描写。在学生时代,那些看似微不足道的小事,往往能带给我们巨大的快乐。我希望作者能够捕捉到这些瞬间,让读者在字里行间感受到生活的美好。我坚信,一本优秀的书,能够让我们在繁忙的生活中找到片刻的宁静,让我们重新审视那些被遗忘的美好,并从中汲取前进的动力。

评分这本书的名字实在是太吸引人了,《上课记2》。光是听着,就让我想起学生时代那些或苦涩或有趣的经历。我一直觉得,学生时代的记忆,无论过去多久,都是一股特别的力量,能把人拉回那个青涩懵懂的年纪。第一部《上课记》我还没来得及细看,就被朋友极力推荐了这一本续集。朋友说,《上课记2》比第一部更加精彩,更加触动人心。我是一个比较感性的人,很容易被故事里的情绪所打动,所以对这类能唤起共鸣的作品总是充满期待。我猜想,这本书一定能带领我重温那些考试前的紧张、和同学间的嬉笑打闹、以及老师语重心长的话语。不知道这本书里会不会有那种让人捧腹大笑的段子,还是更多关于成长和蜕变的思考?我更倾向于后者,因为真正的经典往往能触及灵魂深处,留下经久不散的回味。我很好奇,作者是如何在“上课”这个看似平淡的主题下,挖掘出如此丰富的内涵,让读者在字里行间感受到生活的温度与人性的光辉。

评分我一直认为,阅读不仅仅是获取信息,更是一种情感的交流和灵魂的碰撞。《上课记2》这个书名,在我看来,就像是一把钥匙,打开了通往过去记忆的门。我猜这本书的内容,很可能聚焦于学生时期那些细碎而又宝贵的情感瞬间。我期待它能描绘出那种纯粹的友谊,那种青涩的懵懂,甚至是那种对未来的小小憧憬。我喜欢那些能够触及人内心柔软部分的故事,也相信作者一定有能力用文字去编织出这样一幅幅动人的画面。我特别好奇,书中会不会有关于“成长”的主题。成长这个词,总是伴随着一些迷茫和阵痛,但也是最能打动人心的。我希望这本书能展现出主角们在成长过程中的挣扎与蜕变,让我们看到他们是如何一步步走向成熟的。我坚信,一本好的书,能够让我们在阅读的同时,也找到自己的影子,从而获得力量和启迪。

评分说实话,我对“上课”这个词本身并没有太多的好感,毕竟学生时代有过不少“煎熬”的上课经历。但是《上课记2》这个书名,却有一种奇妙的魔力,让我忍不住想去一探究竟。我猜这本书可能并不是单纯地记录某个课堂上的事件,而是通过“上课”这个载体,去展现更广阔的世界。也许,它里面会有关于师生关系的探讨,关于不同教育理念的碰撞,甚至是关于知识对个人命运的影响。我是一个喜欢思考的人,所以如果这本书能引发我对教育、成长、乃至人生意义的深度思考,那我会非常喜欢。我希望作者能提供一些独特的视角,让我看到那些我们习以为常的“上课”场景下,隐藏着怎样的智慧和哲理。我尤其好奇,书中会不会出现一些令人印象深刻的人物形象,比如一位严厉却充满爱心的老师,或者一个看似平凡却拥有不凡梦想的学生。这类角色往往是故事的灵魂,能让读者在情感上产生强烈的连接。

评分帮朋友买的

评分发人深思,很好。

评分此用户未填写评价内容

评分帮朋友买的

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有