具体描述

产品特色

编辑推荐

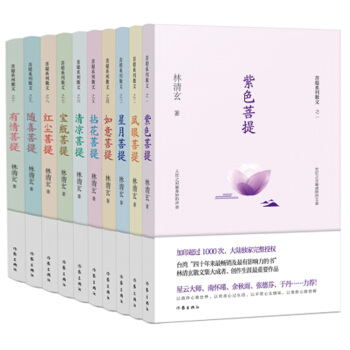

《林清玄菩提十书》加印超过1000次,

大陆独jia完整授权。

台湾“四十年来畅销有影响力的书”。

林清玄创作生涯重要作品。

星云大师、南怀瑾、余秋雨、张德芬、于丹等等力荐!

内容简介

林清玄菩提系列散文,共计十部,分别为《紫色菩提》《凤眼菩提》《星月菩提》《如意菩提》《拈花菩提》《清凉菩提》《宝瓶菩提》《红尘菩提》《随喜菩提》《有情菩提》。收录林清玄具有代表性的散文《清欢》《飞入芒花》《报岁兰》《期待父亲的笑》等四百十余篇,林清玄的文章耐人寻味,能够让人感觉到禅性的生活,是一种超脱于尘世而又极具指引意义的大智慧。

作者简介

林清玄,台湾高雄人,著名散文家,连续十年雄踞 “台湾十大畅销书作家”榜单,被誉为“当代散文八大家”之一。文章曾多次入选中国大陆、中国台湾、中国香港和新加坡中小学及大学教材,或被选作中高考语文现代文阅读试题,是国际华文世界被广泛阅读的作家。

其代表作品菩提系列散文十书,出版以来加印超过1000次,累计销售数百万册。

精彩书评

文如流水,语似冬阳!

——星云大师

林先生的书不用我的推荐也一定会非常好销的。

——南怀瑾

林清玄先生的文章,大多是从身边人人都能感受的事例,谈人生的至善至美,充满禅境的喜悦,吸引人们进入一种质朴寻常、又自主尊严的精神。

——余秋雨

林老师是我非常尊重的前辈,《菩提十书》是林老师一生中重要的作品,我郑重推荐给所有的朋友。

——张德芬

我读了很多林老师的作品,我懂得了有一种感恩的心情叫做林清玄。

——于丹

目录

紫色菩提

凤眼菩提

星月菩提

如意菩提

拈花菩提

清凉菩提

宝瓶菩提

红尘菩提

随喜菩提

有情菩提

精彩书摘

少年时代读到苏轼的一阕词,非常喜欢,到现在还能背诵:

细雨斜风作晓寒,

淡烟疏柳媚晴滩,

入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏,

蓼茸蒿笋试春盘,

人间有味是清欢。

这阕词,苏轼在旁边写着“元丰七年十二月二十四日,从泗州刘倩叔游南山”,原来是苏轼和朋友到郊外去玩,在南山里喝了浮着雪沫乳花的淡茶,配着春日山野里的蓼菜、茼蒿、新笋,以及野草的嫩芽等等,然后自己赞叹着:“人间有味是清欢!”

当时所以能深记这阕词,最主要的是爱极了后面这一句,因为试吃野菜的这种平凡的清欢,才使人间更有滋味。“清欢”是什么呢?清欢几乎是难以翻译的,可以说是“清淡的欢愉”,这种清淡的欢愉不是来自别处,正是来自对平静疏淡简朴生活的一种热爱。当一个人可以品味出野菜的清香胜过了山珍海味,或者一个人在路边的石头里看出了比钻石更引人的滋味,或者一个人听林间鸟鸣的声音感受到比提笼遛鸟更感动,或者体会了静静品一壶乌龙茶比起在喧闹的晚宴中更能清洗心灵……这些就是“清欢”。

清欢之所以好,是因为它对生活的无求,是它不讲求物质的条件,只讲究心灵的品味。“清欢”的境界很高,它不同于李白的“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”那样的自我放逐;或者“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”那种尽情的欢乐。它也不同于杜甫的“人生有情泪沾臆,江水江花岂终极”这样悲痛的心事;或者“人生不相见,动如参与商;今夕复何夕,共此灯烛光”那种无奈的感叹。

活在这个世界上,有千百种人生。文天祥的是“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,我们很容易体会到他的壮怀激烈。欧阳修的是“人生自是有情痴,此恨不关风与月”,我们很能体会到他的绵绵情恨。纳兰性德的是“人到情多情转薄,而今真个不多情”,我们也不难会意到他无奈的哀伤。甚至于像王国维的“人生只似风前絮,欢也零星,悲也零星,都作连江点点萍!”那种对人生无常所发出的刻骨的感触,也依然能够知悉。

可是“清欢”就难了!

尤其是生活在现代的人,差不多是没有清欢的。

什么样是清欢呢?我们想在路边好好地散个步,可是人声车声不断地呼吼而过,一天里,几乎没有纯然安静的一刻。

我们到馆子里,想要吃一些清淡的小菜,几乎是杳不可得,过多的油、过多的酱、过多的盐和味精已经成为中国菜最大的特色,有时害怕了那样的油腻,特别嘱咐厨子白煮一个菜,菜端出来时让人吓一跳,因为菜上挤的沙拉比菜还多。

有时没有什么事,心情上只适合和朋友去啜一盅茶、饮一杯咖啡,可惜的是,心情也有了,朋友也有了,就是找不到地方,有茶有咖啡的地方总是嘈杂的。

俗世里没有清欢了,那么到山里去吧!到海边去吧!但是,山边和海湄也不纯净了,凡是人的足迹可以到的地方,就有了垃圾,就有了臭秽,就有了吵闹!

有几个地方我以前常去的,像阳明山的白云山庄,叫一壶兰花茶,俯望着台北盆地里堆叠着的高楼与人欲,自己饮着茶,可以品到茶中有清欢。像在北投和阳明山间的山路边有一个小湖,湖畔有小贩卖功夫茶,小小的茶几、藤制的躺椅,独自开车去,走过石板的小路,叫一壶茶,在躺椅上静静地靠着,有时湖中的荷花开了,真是惊艳一山的沉默。有一次和朋友去,两人在躺椅上静静喝茶,一下午竟说不到几句话,那时我想,这大概是“人间有味是清欢”了。

现在这两个地方也不能去了,去了只有伤心。湖里的不是荷花了,是漂荡着的汽水罐子,池畔也无法静静躺着,因为人比草多,石板也被踏损了。到假日的时候,走路都很难不和别人推挤,更别说坐下来喝口茶,如果运气更坏,会遇到呼啸而过的飞车党,还有带伴唱机来跳舞的青年,那时所有的感官全部电路走火,不要说清欢,连欢也不剩了。

要找清欢,就一日比一日更困难了。

当学生的时候,有一位朋友住在中和圆通寺的山下,我常常坐着颠踬的公交车去找她,两个人就沿着上山的石阶,漫无速度的,走走、坐坐、停停、看看,那时圆通寺山道石阶的两旁,杂乱地长着朱槿花,我们一路走,顺手拈下一朵熟透的朱槿花,吸着花朵底部的花露,其甜如蜜,而清香胜蜜,轻轻地含着一朵花的滋味,心里遂有一种只有春天才会有的欢愉。

圆通寺是一座全由坚固的石头砌成的寺院,那些黑而坚强的石头坐在山里仿佛一座不朽的城堡,绿树掩映,清风徐徐,站在用石板铺成的前院里,看着正在生长的小市镇,那时的寺院是澄明而安静的,让人感觉走了那样高的山路,能在那平台上看着远方,就是人生里的清欢了。

后来,朋友嫁人,到国外去了。我去过一趟圆通寺,山道已经开辟出来,车子可以环山而上,小山路已经很少人走,就在寺院的门口摆着满满的摊贩,有一摊是儿童乘坐的机器马,叽哩咕噜的童歌震撼半山,有两摊是打香肠的摊子,烤烘香肠的白烟正往那古寺的大佛飘去,有一位母亲因为不准孩子吃香肠而揍打着两个孩子,激烈的哭声尖亢而急促……我连圆通寺的寺门都没有进去,就沉默地转身离开,山还是原来的山,寺还是原来的寺,为什么感觉完全不同了,失去了什么吗?失去的正是清欢。

下山时的心情是不堪的,想到星散的朋友,心情也不是悲伤,只是惆怅,浮起的是一阕词和一首诗,词是李煜的:

高楼谁与上?

长记秋晴望。

往事已成空,

还如一梦中!

诗是李觏的:

人言落日是天涯,

望极天涯不见家;

已恨碧山相阻隔,

碧山还被暮云遮!

那时正是黄昏,在都市烟尘蒙蔽了的落日中,真的看到了一种悲剧似的橙色。

我二十岁时心情很坏的时候,就跑到青年公园对面的骑马场去骑马,那些马虽然因驯服而动作缓慢,却都年轻高大,有着光滑的毛色。双腿用力一夹,它也会如箭一般呼噜向前蹿去,急忙的风声就从两耳掠过,我最记得的是马跑的时候,迅速移动着的草的青色,青茸茸的,仿佛饱含生命的汁液,跑了几圈下来,一切恶的心情也就在风中、在绿草里、在马的呼啸中消散了。

尤其是冬日的早晨,勒着缰绳,马就立在当地,踢踏着长腿,鼻孔中冒着一缕缕的白气,那些气可以久久不散,当马的气息在空气中消弭的时候,人也好像得到某些舒放了。

骑完马,到青年公园去散步,走到成行的树荫下,冷而强悍的空气在林间流荡着,可以放纵地、深深地呼吸,品味着空气里所含的元素,那元素不是别的,正是清欢。

最近有一天,突然想到骑马,已经有十几年没骑了。到青年公园的骑马场时差一点吓昏,原来偌大的马场里已经没有一根草了,一根草也没有的马场大概只有台湾才有,马跑起来的时候,灰尘滚滚,弥漫在空气里的尽是令人窒息的黄土,蒙蔽了人的眼睛。马也老了,毛色斑驳而失去光泽。

最可怕的是,不知道什么时候在马场搭了一个塑料棚子,铺了水泥地,其丑无比,里面则摆满了机器的小马,让人骑用,其吵无比。为什么为了些微的小利,而牺牲了这个马场呢?

马会老是我知道的事,人会转变是我知道的事,而在有真马的地方放机器马,在马跑的地方没有一株草,则是我不能理解的事。

就在马场对面的青年公园,那里已经不能说是公园了,人比西门町还拥挤吵闹,空气比咖啡馆还坏,树也萎了,草也黄了,阳光也不灿烂了。我从公园穿越过去,想到少年时代的这个公园,心痛如绞,别说清欢了,简直像极了佛经所说的“五浊恶世”!

生在这个时代,为何“清欢”如此难觅?眼要清欢,找不到青山绿水;耳要清欢,找不到宁静和谐;鼻要清欢,找不到干净空气;舌要清欢,找不到蓼茸蒿笋;身要清欢,找不到清凉净土;意要清欢,找不到智慧明心。如果你要享受清欢,唯一的方法是守在自己小小的天地,洗涤自己的心灵,因为在我们拥有愈多的物质世界,我们的清淡的欢愉就日渐失去了。

现代人的欢乐,是到油烟爆起、卫生堪虑的啤酒屋去吃炒蟋蟀;是到黑天暗地、不见天日的卡拉OK去乱唱一气;是到乡村野店、胡乱搭成的土鸡山庄去豪饮一番;以及到狭小的房间里做方城之戏,永远重复着摸牌的一个动作……这些污浊的放逸的生活以为是欢乐,想起来毋宁是可悲的。为什么现代人不能过清欢的生活,反而以浊为欢,以清为苦呢?

一个人以浊为欢的时候,就很难体会到生命清明的滋味,而在欢乐已尽、浊心再起的时候,人间就愈来愈无味了。

这使我想起东坡的另一首诗来:

梨花淡白柳深青,

柳絮飞时花满城;

惆怅东栏一株雪,

人生看得几清明?

苏轼凭着东栏看着栏杆外的梨花,满城都飞着柳絮时,梨花也开了遍地,东栏的那株梨花却从深青的柳树间伸了出来,仿佛雪一样的清丽,有一种惆怅之美,但是人生看这么清明可喜的梨花能有几回呢?这正是千古风流人物的性情,这正是清朝大画家盛大士在《溪山卧游录》中说的:“凡人多熟一分世故,即多一分机智。多一分机智,即少却一分高雅。”“山中何所有?岭上多白云,只可自怡悦,不堪持赠君,自是第一流人物。”

第一流人物是什么人物?

第一流人物是在清欢里也能体会人间有味的人物!

第一流人物是在污浊滔滔的人间,也能找到清欢的滋味的人物!

前言/序言

“菩提十书”新序

——致大陆读者

一花一净土,一土一如来

三十岁的时候,在世俗的眼光里,我迈入了人生的峰顶。

我得到了所有重要的文学奖项,我写的书都在畅销排行榜上,我在报纸杂志上有十八个专栏。

我在一家最大的报社,担任一级主管,并兼任一家电视台的主管。我在一家最大的广播公司主持每天播出的带状节目,还在一家电视台主持每周播出的深入报道节目。

我应邀到各地的演讲,一年讲二百场。

“世俗”的成功,并未带给我预期的快乐,反而使我焦虑、彷徨、烦恼,睡眠不足,食不知味。

我像被打在圆圈中的陀螺,不停地旋转,却没有前进的方向,也不知道什么时候会倒下来。

有一天,我在报社等着看大样,发现抽屉里有一本朋友送我的书《至尊奥义书》,有印度的原文,还有中文解说。

随意翻阅,一段话跳上我的眼睛:

“一个人到了三十岁,应该把所有的时间用来觉悟。”

我好像被人打了一拳,我正好三十岁,不但没有把所有的时间用来觉悟,连一分钟的觉悟也没有,觉悟,是什么呢?

再往下翻阅:

“到了三十岁,如果没有把全部的时间用来觉悟,就是一步一步地走向死亡的道路!”

我从椅子上跳起来,感到惊骇莫名,自己正一步一步走向死亡的道路还不自知呀!

从那一个夜晚开始,我每天都在想:觉悟是什么?要如何走向觉悟之路?

一个月后,我停止了主持的广播节目和电视节目,也停止了大部分的专栏。

三个月后,我入山闭关,早上在小屋读经打坐,下午在森林散步,晚上读经打坐。

我个人身心的变化,可以用“革命”来形容,为了寻找觉悟,我的人生已经走向完全不同的路向。

走上独醒与独行的路

那一段翻天覆地的改变,经过近三十年了,虽说已云淡风轻,但每次思及当时的毅然决然,依然感到震动。

我的全身心都渴求着“觉悟”,这种渴求觉悟的内在骚动,使我再也无法安住于世俗的追求了。

虽然,“觉悟”于我只是一个模糊的概念,分不清是净土宗觉悟到世间的秽陋,寻找究竟的佛国,或者是密宗觉悟到佛我一体的三密相应,或者是华严宗觉悟到世界即是法界,庄严世界万有,或者是天台宗觉悟到真理是普遍存在的,一色一香,无非中道!

我的“觉悟”最接近的是禅宗的“顿”,是“佛性的觉醒”,是不论我们沉睡了多么长的时间,醒来都只是短暂的片刻。

很庆幸,我在三十岁的某一个深夜,醒来了!

也就是在那个醒来,我开始写作第一本菩提的书《紫色菩提》,我会再提笔写作,是因为“佛教的思想这么好,知道的人却这么少”,希望用更浅白的文字来讲佛教思想。

其次是理解到,佛教的修行不离于生活,禅宗的修行从来不是贵族的,它自始至终都站在庶民大众的身边。它的思想简明易懂又容易修行,它不墨守成规,对经论采取自由的态度。

自从百丈之后,耕田、收成、运水、搬柴,乃至吃饭、喝茶,禅的修行深入于生活的每一个细节。

如果能在觉悟的过程,将生活、读书、修行、写作冶成一炉,应该可以创造一些新的思想吧!

我的“菩提系列”就是在这种心情下开始创作的,我的闭关内容也有了改变,早上读经打坐,下午在森林经行,晚上则伏案写作。

经过近十年的时间,总共写了十本“菩提”,当时在台湾交由九歌出版社出版,引起读书界的轰动,被出版业选为“四十年来最畅销及最有影响力的书”。

后来,授权给北京的作家出版社,出版了简体字版,也是轰动一时,成为许多大陆青年的床头书。

三十年前,我的人生走向了一条分叉的路,如果在世俗的轨道继续向前走,走向人群熙攘的路,会是如何呢?

我走上了人迹罕至的路,走上了独行与独醒的路,到如今还为了追寻更高的境界,努力不懈。

我能无悔,是因为步步留心,留下了“菩提系列”“禅心大地系列”“现代佛典系列”“身心安顿系列”,《打开心内的门窗》《走向光明的所在》……

我确信,对于彷徨的现代人,这些寻找觉悟之道的书,能使他们得到启发,在世俗的沉睡中醒来。

学习看见自己的心

“觉悟”在生命里是神奇的,正是“千年暗室,一灯即明”,不管黑暗有多久,沉睡了多么长的时间,只要点燃了一盏小小的灯火,一切就明明白白、无所隐藏了!

“觉悟”不只是张开心眼来看世界,使世界有全新的面目;也是跳出自我的执着,从一个全新的眼睛,来回观自己的心、自己的爱、自己的人生。

“觉”是“学习来看见”,“悟”是“我的心”,最简明地说,“觉悟”就是“学习看见自己的心”。

“觉悟”乃是与“菩提”连成一线的,《大日经》说:“云何菩提,谓如实知自心。”

这是为什么我在写“菩提系列”时,把书名定为“菩提”的原因,它缘于觉悟,又涵盖了觉悟,它涵容了佛教里一些“无法翻译”的内涵,例如禅那、般若、三昧、南无、波罗蜜多等等。

“菩提”在正统的佛教概念里,原是“断绝世间烦恼而成就涅槃智慧”的意思,但由于它的不译,就有了无限的延展和无限的可能。

我想要书写的,其实很简单,不只是佛教的修行能改变人生,就在我们生活里,也有无限延展和无限可能。

“菩提”的具体呈现是“菩提萨埵”,也就简称“菩萨”,“菩提”是觉,“萨埵”是“有情”。

“觉有情”这三个字真美,我曾写过一本书《以有情觉有情》,来阐明这个道理:菩萨的行履过处,正是以更深刻的情感来使有情的众生得到觉悟,而每一个有情时刻都是觉悟的契机。

生活是苦难的,生命是无常的,但即使是最苦的时候,都能看见晚霞的美丽;最艰难的日子,都能感受天空的蔚蓝与海洋的辽阔。纵是最无常的历程,小草依然翠绿,霜叶还是嫣红。

道由白云尽,春与青溪长;时有落花至,远随流水香。白云与青溪,落花与流水,都是长在的,并不会随着因缘的变幻、生命的苦谛而失去!

“菩提十书”写的正是这种心事,恰如庞蕴居士说的“一念心清净,处处莲花开;一花一净土,一土一如来”,生命里若还有阴晴不定,生活里若还有隐晦不明,那是因为我们还没有触事遇缘都生起菩提呀!

我把“菩提十书”重新授权给大陆出版,时光流变已过半甲子,年华渐老、思想如新,祈愿读者在这套书中,可以触到觉悟与菩提的契机!

用户评价

第一次读林清玄的书,是被他名字中“林”字的意境所吸引,觉得一定有种清新的自然气息。读了之后,果然如此,但更让我惊喜的是,他的文字中还蕴含着一股深邃的东方智慧。在这套《林清玄菩提十书》中,我看到了他对生命的深刻洞察,对人性的细致描摹。他笔下的故事,常常是从生活中的小事切入,比如一个微笑,一次擦肩而过,却能引申出关于缘分、关于因果的哲理。他的叙事风格,不疾不徐,如同一位老僧在低语,让你沉浸其中,细细品味。让我印象深刻的是,他对于“无我”的阐释,不是让你丧失自我,而是让你看到,个体生命的渺小与广大世界的联系,从而获得一种更开阔的胸怀。这种境界,很难用简单的语言去概括,但读他的书,你就能在字里行间,感受到那种超然物外,又融入万物的智慧。

评分说实话,在拿到这套书之前,我对“菩提”这个词,总有一种距离感,觉得离我的生活很遥远。但林清玄先生的书,彻底颠覆了我的认知。他把“菩提”的内涵,融入到我们日常的点点滴滴之中,让我们在生活中,就能体验到那份觉醒与自在。他的文字,没有华丽的辞藻,没有刻意的煽情,但却有一种直抵人心的力量。每一次翻开,都像是在与一位智者对话,听他讲述人生中的各种困惑与解答。特别是关于“慈悲”的解读,让我对这个词有了更深的理解。它不是简单的同情,而是一种发自内心的关怀与善意,一种对众生的平等之爱。在快节奏的现代社会,我们常常被各种欲望和焦虑所裹挟,而林清玄先生的文字,像是一股清流,涤荡着心灵的尘埃,让我们重新找回内心的宁静与平和。这本书,更像是一面镜子,照见自己,也照见世界。

评分初读林清玄先生的书,便被那份淡然宁静的文字深深吸引。仿佛置身于一片绿意盎然的竹林,微风拂过,带来淡淡的禅意。他的文字不是那种掷地有声、振聋发聩的呐喊,而是如潺潺流水,润物无声,一点一点渗透进心灵深处。读《林清玄菩提十书》时,最深刻的感受是,原来生活中的点滴琐事,都可以被赋予如此深刻的哲思。那些关于友谊、关于亲情、关于生命中的失落与获得,都以一种温柔而充满智慧的方式呈现。我常常在读到某个句子时,会停下来,反复咀嚼,仿佛在品味一杯陈年的普洱,越品越有韵味。他谈论爱,不是那种轰轰烈烈的爱情,而是细水长流的陪伴;他谈论人生,不是大彻大悟的顿悟,而是于平凡中体味不凡。这种“小中见大”的写法,让人在读完后,不自觉地审视自己的生活,开始更加珍惜身边的人和事,也对人生的无常多了一份豁达。林清玄先生的文字,有一种治愈的力量,它不强迫你改变,而是引导你去看见,去感受,去理解。

评分这本书带来的,是一种久违的宁静与反思。在如今信息爆炸的时代,我们常常被各种碎片化的信息所淹没,很少有机会静下心来,审视自己的内心。而林清玄先生的文字,恰恰给了我这样一个机会。他用最朴素的语言,讲述最深刻的道理。我尤其喜欢他对于“当下”的强调,告诉我们要活在当下,去感受生命中的每一个瞬间。他不是那种高高在上的说教者,而是像一位和蔼的朋友,与你分享他的人生感悟。读他的书,让我开始重新审视自己的价值观,开始思考什么才是生命真正需要的东西。那些关于“爱与宽容”的篇章,更是让我受益匪浅。他告诉我们,宽容他人,也是宽容自己,而爱,是化解一切隔阂的最好方式。这种智慧,不只停留在理论层面,而是渗透在生活的方方面面,让人在不经意间,就能获得力量。

评分这本书给我带来的,是一种意想不到的精神洗礼。我原以为它会是晦涩难懂的佛学经典,但读来却发现,它的语言如此亲切,如此贴近生活。林清玄先生用他独特的笔触,将那些抽象的道理,化作一个个生动的故事,一个个触动人心的比喻。比如,他描述“无常”时,不是用大道理来说教,而是描绘一片落叶的飘零,一只蚂蚁的迁徙,这些细微的观察,却蕴含着深刻的人生智慧。读他的文字,我常常会想起自己的童年,想起那些已经模糊的画面,林清玄先生仿佛能唤醒我内心深处最柔软的部分。他对于“放下”的阐述,更是让我受益匪浅。我们总是在执着于一些得不到的东西,总是在为过去的事情耿耿于怀,而先生却告诉我们,放下,并非失去,而是一种获得。获得内心的平静,获得前行的力量。这种智慧,不似教科书般生硬,而是如同一位慈祥的长者,娓娓道来,让你在不知不觉中,豁然开朗。

评分一直喜欢林清玄

评分物流超快,东西不错,京东靠谱。

评分京东资深老会员了,京东老顾客,质量很好和超市一样好,送货速度快,售后服务一流,搞活动还是很划算的,自营的东西质量是很有保障的,现在已经很少去超市了,基本生活用品都是直接京东搞定,送货方便快捷,物流速度无与伦比的快!

评分一直想买的书!赶上这次活动力度大!入手!

评分很好看,物流也很快,服务态度好啊

评分除了有些褶皱以外,整体来说还不错,林@的文笔果然精彩,看这本书完全是沉醉在优美的文字中啊

评分速度非常快,半天就到了,京东就是给力

评分书质量还可以,买给孩子看的。

评分哈哈哈哈哈哈哈斤斤计较斤斤计较

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有