具体描述

产品特色

内容简介

丛书以传世艺术巨匠的个案研究为主要内容,吸收了学界新近研究成果,配以艺术家年表,注重学术性、资料性与可读性。希望以史为鉴,为当今广大艺术爱好者提供具有经典性、代表性与传承性的艺术精神、艺术理想和艺术观念。先以单行本面向大众,随后将不断丰富,按不同历史时段集结成套。

作者简介

陈半丁(1876—1970),是20世纪中国绘画史上一位长寿的大家。本书收录了张涛、朱京生、朱万章、邹典飞、倪葭等艺术史学者以及实业家严惠宇外孙陆承平与韩冲合作的研究文章,对陈半丁前半生的“艺”与“游”进行集中深入地考察、研究。

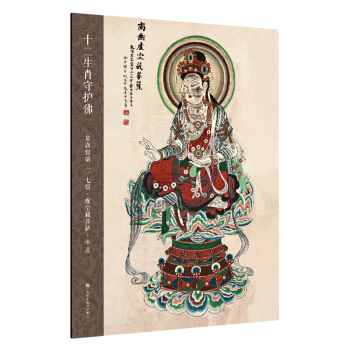

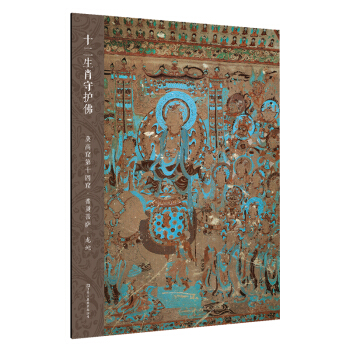

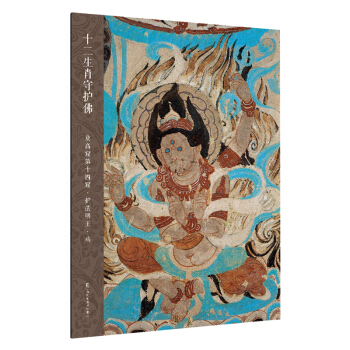

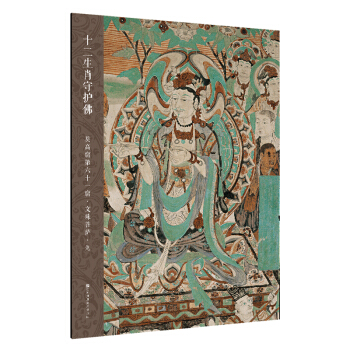

内页插图

用户评价

这本书的语言风格,最大的特点就是其古典的韵味与现代的洞察力之间的精妙平衡。它不像某些研究著作那样过于僵硬和学究气,反而充满了一种文人的风雅和机智。作者在描述一些复杂的艺术现象时,经常会借用古典诗词中的意象来做比喻,使得原本晦涩的理论立刻变得生动起来,充满了画面感和画面之外的意境。例如,他对某种笔触的描述,会让你联想到月光下的竹影,这种跨越媒介的联想,显示了作者极高的艺术敏感度。同时,这本书的分析视角又是极其现代的,它不拘泥于传统的窠臼,敢于挑战既有的定论,提出令人耳目一新的观点。这种“古为今用,洋为中用”的结合,使得全书散发着一种历久弥新的生命力。阅读它,就像是与一位博古通今、见解独到的长者对谈,既能领略到传统文化的深厚底蕴,又能感受到对当下世界敏锐的洞察力,让人在怀旧与前瞻之间找到了一个完美的平衡点。

评分这部作品给我的感觉,就像是走进了一个烟雨朦胧的江南园林,初看时,那些嶙峋的假山石和曲折的回廊似乎没什么特别,但随着脚步的深入,光影的变化,砖瓦上的青苔,以及偶尔掠过水面的蜻蜓,都开始讲述着它们自己的故事。作者的笔触极其细腻,他似乎不是在描摹一个客观存在的世界,而是在重构一种基于情感的记忆景观。我尤其欣赏他对“留白”的运用,这种处理方式在文字中营造出一种空灵的氛围,让你在阅读时不得不主动填补那些未言明的空白,从而与作者产生一种深层次的共鸣。这种阅读体验,不是被动地接受信息,而是一种主动的“在场”。整本书的叙事节奏舒缓而富有韵律感,仿佛能听到远处传来的竹笛声,让人心绪平和,沉浸其中。读完后,仿佛经历了一场洗涤心灵的漫步,留下的不是具体的知识点,而是一种难以言喻的美学感受和对生活深层意境的体悟。这种对意境的追求,远超一般传记或艺术评论的范畴,它更像是一部关于“如何感知世界”的哲学小品,充满了东方特有的含蓄和哲思。

评分这本书的叙事声音,呈现出一种奇特的“疏离感”,却又带着一种恰到好处的温情。作者似乎站在一个很高远的位置,冷静地审视着他所描绘的一切,像一位经验丰富的考古学家在整理破碎的文物。他很少直接抒发强烈的个人情绪,但正是这种克制,使得情感的爆发点更加震撼人心。当他终于在一两处关键的转折点流露出某种微妙的叹息或肯定的语气时,那种力量是压倒性的。我感受到的不是作者的自说自话,而是一种与历史对话的庄重感。文字的节奏如同行云流水,却又处处暗藏着节奏的变化,有的段落长句连绵,气势磅礴,有的则短促有力,如同惊雷。这种节奏上的张弛有度,极大地增强了阅读的代入感。读起来,我仿佛置身于一个大型的交响乐现场,指挥家(即作者)对乐章的控制精准到位,高潮迭起,低谷深沉,使人完全沉浸在听觉(阅读)的盛宴中,忘记了时间的流逝。

评分如果要用一个词来概括这本书给我的感受,那一定是“充沛”。这种充沛性体现在内容的密度上,简直令人咋舌。仿佛作者将毕生所学、所有感悟都倾囊相授,没有任何保留。很多章节的跨度极大,从宏观的历史背景分析,瞬间跳跃到微观的技法细节探讨,再到对艺术家个人心境的揣摩,切换得如此自然流畅,毫无滞涩感。这要求读者必须保持高度的专注力,否则稍不留神就会跟不上作者飞快的思维步伐。我感觉自己像是在攀登一座知识的山峰,每一步都充满了挑战,但山顶的视野却又极其开阔。书中引用的材料之丰富,涉及面之广,也让人惊叹,似乎对相关的领域都有着相当深入的研究。这不是一本可以用来消磨时间的闲书,它需要你带着敬畏之心去对待。它更像是一本“工具书”与“文学作品”的完美结合体,既有扎实的学术支撑,又不失作为文学作品的感染力。对于渴望深度汲取养分的人来说,这本书无疑是一座宝藏。

评分这本书的文字功力,用“遒劲有力”来形容可能有些保守了,更贴切的说法是,它有着一种老树盘根的力量感,每一句话都经过了千锤百炼,拒绝一切花哨的辞藻堆砌。作者对于结构和逻辑的掌控达到了炉火纯青的地步,他能将看似散乱的片段和看似无关的线索,巧妙地编织成一张严密的网。我特别留意到,作者在论述复杂概念时,很少使用冗长的定义,而是倾向于通过一系列对比鲜明的场景和案例来侧面烘托,这种“以小见大”、“以偏概全”的手法,使得那些深奥的理论瞬间变得触手可及。阅读过程中,我时不时会停下来,反复咀嚼某一个精妙的转折或一个令人拍案叫绝的比喻。这种阅读体验,更像是观看一场高水平的辩论赛,思路被不断地引导、挑战,直到最终心悦诚服地接受作者的论点。它不提供廉价的答案,而是提供精妙的提问方式,引导读者自己去寻找那个可能永远不会被找到的终极答案。读完后,合上书本,脑海中依然回荡着那种清晰而有力的思辨回声,让人不禁反思自己长期以来的认知框架。

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

评分插图精致

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有