具体描述

产品特色

编辑推荐

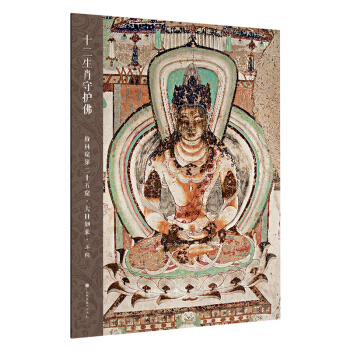

《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图 》这套书共八本。封套为16开,内部高清大图为2开,八本分别为《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第14窟.千手千眼观世音菩萨.鼠 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第217窟.虚空藏菩萨.牛虎 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第61窟.文殊菩萨.兔 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第14窟.普贤菩萨.龙蛇 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第57窟.大势至菩萨.马 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.榆林窟第25窟.大日如来.羊猴 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第14窟.护法明王.鸡 》《十二生肖守护佛.敦煌壁画高清大图.莫高窟第14窟.阿弥陀佛.狗猪 》。其中八位菩萨对应十二个生肖,每位菩萨的图片都选自敦煌壁画。(虚空藏菩萨选自《敦煌壁画复原图》)。

内容简介

十二生肖守护佛分别为千手千眼观世音菩萨、虚空藏菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、大势至菩萨、大日如来、不动明王、阿弥陀佛。其中千手千眼观世音菩萨对应鼠属相,虚空藏菩萨对应牛、虎属相,文殊菩萨对应兔属相,普贤菩萨对应龙、蛇属相,大势至菩萨对应马属相、大日如来对应羊、猴属相,不动明王对应鸡属相,阿弥陀佛对应狗、猪属相。大日如来,梵音名号Maha^vairocana,是佛教密宗至高无上的本尊,是密宗*高阶层的佛,为佛教密宗所尊奉*高神明。密宗所有佛和菩萨皆自大日如来所出,在金刚界和胎藏界的两部曼荼罗中,大日如来都是居于中央位置,他统率着全部佛和菩萨,他是佛教密宗世界的根本佛。

本套高清大图适用于收藏、临摹、装裱后装饰。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本画册的装帧设计简直是艺术品级别的享受,从封面那种温润的触感就能感受到出版方的用心。打开扉页,那纸张的质地和油墨的均匀度都透露出一种对细节的极致追求,让人爱不释手。我一直对古代艺术,尤其是与佛教文化相关的题材有着浓厚的兴趣,但市面上很多高清图册往往在色彩还原度和细节锐度上有所欠缺,要么过度锐化显得生硬,要么色彩失真黯淡无光。然而,这部作品在这一点上表现得近乎完美,每一幅壁画的细节,无论是菩萨的衣褶纹理,还是飞天飘带的灵动,甚至是千年风霜留在岩壁上的细微裂痕,都得到了惊人的再现。我特别花了一个下午的时间,对着其中一幅大型的经变故事图,几乎可以感觉到画师当年作画时的笔触和心境,那种沉静而又宏大的宗教氛围扑面而来。对于那些真正热爱艺术史、希望深入研究敦煌艺术的学者或爱好者来说,这样的视觉体验是无可替代的。它不仅仅是一本“看图”的书,更像是一次穿越时空的、与古代匠人面对面的深度对话。这种对原作的敬畏和细致的呈现,使得这本书的收藏价值远超其阅读价值。

评分从艺术史研究的角度来看,这本书对不同窟室壁画风格的对比呈现,提供了极大的便利。我发现编者很有心地将具有相似主题或技法特征的壁画并置或相邻展示,这使得我们无需频繁翻阅厚厚的图录或在不同展馆间奔波,就能直观地比较出不同时期、不同画派之间的风格演变脉络。例如,某幅早期壁画的线条相对粗犷、人物造型略显稚拙,而紧接着的另一幅壁画中,线条已经变得极其流畅细腻,人物比例也更加成熟和谐。这种并置对比,让抽象的“风格演变”理论变得可视化、可触摸。对于初学者来说,这本书是极佳的入门教材,因为它用最直观的方式展现了敦煌艺术从早期的犍陀罗影响,逐步过渡到中原汉化风格的完整历程。它不是零散的图像集合,而是一部结构清晰、逻辑严谨的“视觉编年史”,极大地提升了自我学习和研究的效率。

评分这本书的排版设计极其克制和典雅,这一点非常难得。很多艺术图录为了追求视觉冲击力,会采用非常花哨的边框、字体或者不必要的注释遮挡画面主体。但这部作品完全摒弃了这些干扰项,几乎所有的版面都留给了壁画本身。文字部分则被安排得极为巧妙,多采用小字号、低饱和度的墨色,安安静静地位于画面的边缘或下方,它们是辅助性的讲解,而不是喧宾夺主的存在。这种“让画面说话”的布局哲学,体现了对中国传统审美中“留白”概念的深刻理解。当我翻阅这些跨页的大幅图像时,那种扑面而来的历史厚重感,没有被现代印刷品的浮躁感所稀释。它成功地构建了一种肃穆的阅读氛围,让人自然而然地放慢节奏,进入一种冥想的状态,去感受那份跨越千年的虔诚与艺术张力。这对于希望在快节奏生活中寻找片刻宁静的现代人来说,无疑是一种视觉上的“禅修”。

评分我印象最深的是其中对于光影处理的精妙捕捉。敦煌壁画之所以伟大,很大一部分原因在于它对空间感和体积感的塑造,而这往往依赖于光线的巧妙运用。我曾经去过莫高窟实地考察,受限于现场的光照条件,很多微妙的晕染层次是很难捕捉到的。但这本画册,通过高超的摄影技术和印刷工艺,似乎将那些被时间掩盖的光泽重新唤醒了。比如,在表现佛像面部轮廓时,那种由深到浅、由浓到淡的微妙过渡,那种仿佛是从石窟深处散发出来的幽微光芒,被记录得栩栩如生。我甚至能辨认出某些区域因年代久远而产生的自然氧化痕迹,这为研究壁画材料的演变提供了宝贵的视觉资料。我特意对比了不同窟中同一主题的表现手法,发现不同时代画师在处理‘光’这个元素时展现出的哲学思考和审美取向差异巨大,这让我对敦煌艺术的地域性和时代性有了更深一层的理解。这本书的价值就在于,它提供了一个稳定、可控的“标准样本”,供我们反复揣摩和比较。

评分我特别关注的是那些细节特写部分,这通常是检验一本画册水准的试金石。那些表现飞天、供养人、或是卷草纹饰的局部放大图,清晰度简直令人惊叹。例如,我仔细观察了一组供养人的服饰细节,那些细如发丝的刺绣纹样,甚至是他们手中所持的器物上的金箔残留痕迹,都清晰可见,没有丝毫模糊。这种对“微观世界”的忠实记录,为研究古代纺织品图案、金银工艺乃至当时的社会风貌提供了无可替代的图像证据。以往在一些老旧的出版物中,这些细节常常因为扫描质量问题而变成一团模糊的色块,极大地限制了研究的深度。而这本画册的每一个特写,都像是一次高倍显微镜下的观察,它不仅仅是艺术的再现,更是一份详尽的、可供考证的“图像文献”。这种专业级的细致程度,完全超出了普通大众读物的范畴,更像是一部为专业领域服务的工具书。

评分我为什么喜欢在京东买东西,因为今天买明天就可以送到。我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品,也有买到比较坑的产品,如果我用这段话来评价,说明这款产品没问题,至少85分以上,而比较垃圾的产品,我绝对不会偷懒到复制粘贴评价,我绝对会用心的差评,这样其他消费者在购买的时候会作为参考,会影响该商品销量,而商家也会因此改进商品质量。

评分非常不错的书,卖家发货速度很快。

评分不建议购买,就一张,折叠两次,清晰度也一般。图锐化太多。

评分不建议购买,就一张,折叠两次,清晰度也一般。图锐化太多。

评分我为什么喜欢在京东买东西,因为今天买明天就可以送到。我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品,也有买到比较坑的产品,如果我用这段话来评价,说明这款产品没问题,至少85分以上,而比较垃圾的产品,我绝对不会偷懒到复制粘贴评价,我绝对会用心的差评,这样其他消费者在购买的时候会作为参考,会影响该商品销量,而商家也会因此改进商品质量。

评分不建议购买,就一张,折叠,而且清晰度也一般。图锐化太多。

评分不建议购买,就一张,折叠的,清晰度也一般。图锐化太多。

评分不建议购买,就一张,折叠,而且清晰度也一般。图锐化太多。

评分不建议购买,就一张,折叠,而且清晰度也一般。图锐化太多。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有