具体描述

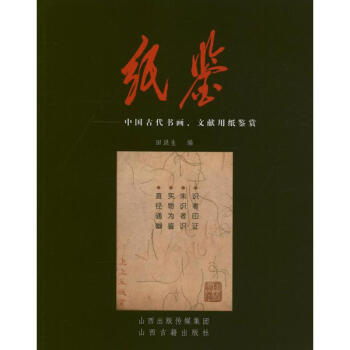

●硬黄纸'唐代

●硬黄纸'唐代

●白麻纸'宋代

●稻麦秆纸.宋代

●黄麻纸'宋代

●棉纸(蚕茧纸)'宋代

●硬黄纸'宋代

●写经纸'宋代

●黄麻纸'宋元间

●黄麻纸,元代

●黄麻纸,元代

●黄麻纸,元代

●黄麻纸,元代

●竹纸'元代

●竹纸,金元间

●竹纸,元明间

●竹纸,元明间

●白棉纸,明初

●......

●部分目录

内容简介

暂无用户评价

这本书的学术深度令人敬佩,它提供了一种全新的、自下而上的研究视角。许多主流的艺术史著作往往聚焦于“谁画了什么”以及“画了多久”,而这本书却把关注点放在了支撑这些伟大作品的“物质基础”上——纸张本身。它细致入微地探讨了从原料采集、手工抄制到后期的防腐处理等一系列复杂工艺,甚至对比了不同地域、不同朝代纸张在纤维结构上的细微差别。这种对工艺细节的执着挖掘,为我们理解古代书画的物质属性、保存状态乃至艺术家的创作限制,打开了一扇全新的窗户。我尤其欣赏其中关于“皮纸”与“草纸”在吸墨性上的差异对书法笔锋表现力的影响分析,这个角度非常专业,对于想要深入理解古代书画技法的人来说,是不可多得的珍贵资料,绝非泛泛之谈可比拟。

评分作为一名对古代艺术史有浓厚兴趣的爱好者,我原本以为这类书籍无非是重复介绍一些早已被研究透彻的经典案例,充斥着学院派的刻板论述。然而,这本书的叙事方式却出乎我的意料。它并没有陷入晦涩难懂的理论泥沼,反而采用了非常流畅且富有画面感的笔触,将那些沉睡在历史角落里的故事娓娓道来。作者的文字功底深厚,既有学者般的严谨考据,又不失文学家的浪漫情怀,读起来酣畅淋漓,完全没有枯燥感。比如,在描述某位名家使用特定纸张作画时的心境时,那种情景再现的描写,让我仿佛能感受到当时空气中的温度和画家的呼吸。这种将“物”与“人”紧密结合的叙事策略,极大地提升了阅读的代入感和情感共鸣,让冰冷的技术细节变得鲜活起来。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品!硬壳精装,拿在手里沉甸甸的,内页的纸张质感也非常好,那种微微泛黄、带着历史厚重感的纸张,让人一上手就知道这不是那种随随便便印制的平庸之作。书脊上的烫金字体低调而典雅,与书名本身的古朴气质完美契合。我特别喜欢它在细节处理上的用心,比如内页的图版印刷,色彩还原度极高,即便是微小的笔触和墨韵变化也能清晰呈现。翻阅时,那种纸张摩擦发出的轻微沙沙声,仿佛能将人瞬间拉回千年前的作坊。对于一个对外在形式有较高要求的读者来说,这本书的“物性”本身就值回票价了。它不仅仅是知识的载体,更是一件值得收藏和反复摩挲的艺术品,光是放在书架上,就增添了几分文化气息和品位,体现了出版方对中国传统审美的深刻理解与尊重。

评分从实际使用的角度来看,这本书的设计排版也充分考虑到了读者的便利性。虽然内容详实,但关键信息点的提取和展示却做得非常到位。图文排版疏密有致,既有大开本的精美图录展示细节,也有关键术语和工艺流程的清晰注释。那些复杂的表格和对比图表制作得非常直观,即便是初次接触相关领域的人也能迅速抓住重点。我特别喜欢它那种“在阅读中学习,在学习中查阅”的流畅体验,不会因为信息量大而产生阅读疲劳。它成功地做到了将复杂的专业知识转化为易于吸收和检索的形态,是一本既适合案头精研,也适合随时翻阅的工具书与艺术鉴赏读物的完美结合体。

评分我发现这本书在资料的广度和权威性上做到了极佳的平衡。翻阅过程中,我注意到引用的参考文献和图版来源标注得异常清晰和专业,这极大地增强了内容的可信度。它似乎集合了许多散落在不同博物馆、私人收藏甚至早期文献中的零散信息,并进行了系统性的整合与梳理,形成了一个脉络清晰的知识体系。更难能可贵的是,它似乎没有局限于传统的纸张分类,而是大胆地引入了跨学科的视角,可能结合了化学分析、纤维学甚至考古学的一些成果,使得结论更具说服力。对于寻求第一手、高质量信息的研究者而言,这本书无疑是快速建立专业知识框架的捷径,它提供的参考价值远超一般性的普及读物。

评分:

评分……

评分。。。。。。。…………………………………………。。。。@@@@@

评分!

评分快递哥真好!内容不够丰富,凑合吧!

评分?

评分一般般吧。。。。。。。。。

评分说实话这个系列的丛书真的是不错,但还没看,但是那么多人买,应该错不了。京东居然现在要写500字,才能有积分,我是京东的拥泵,但京东这样搞 实在是不妥,一般我们买东西,都是会看看评价的,而现在评论500字的很多人是粘贴或者写的废话,而真正对购买起作用的是那种评价45十字的评论,谁又会看了一个500字评论,再看一个500字评论呢。京东这样搞无非是想提高评论的效率,但这样一刀切,而且一下子大幅提高门槛,试问很多人必然就放弃评论了。而我们买书,很多书是随大流买的,也就是比如我要买本菜谱,肯定是看哪本评论多,然后看看有没有差评什么的,就可以决定下单了,现在没人评论了 有人评也是500字的废话,试问,京东不是自掘坟墓么? 你自己看看现在评500字的有几个是真的评价,全是复制和粘贴,改革是好的,但别让人麻烦就好了。

评分这本书是我已经期待已久的好书了。同样的还一本木鉴,全力推荐!!!!全书最出彩的就是印刷清晰的名种时期和类别的纸张照片!!!至少我们可以这个去对应原物做一个简单的对比。同时该书也对我国众多的书类品种进行了一个详尽的介绍,产生时间、制作工艺,纸的特征和鉴别。总之该书是一本不可多得的好书,强力推荐啊!!!!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有