具体描述

内容简介

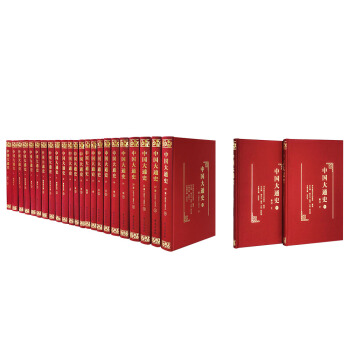

《中国风俗通史》由上海文艺出版社2001年出版至今已有十多年的时间,其间承蒙读者的厚爱,多次加印,被学术界推称为中国风俗史研究具有代表性的著作。众所周知,风俗的内涵极其丰富,涉及物质生活和精神生活诸多层面,历来有关研究著作论述的范围颇有出入。我们与各卷作者经过多次的认真讨论和深入研究,在认真吸取前人成果的基础上,力求有所突破。按其内容和形式,将其分为饮食、服饰穿着、居住与建筑、行旅交通、生育、婚姻、寿诞、卫生保健与养老、丧葬、岁时节日、交际、经济生产、娱乐、宗教信仰等大项,并努力探讨各个时代风俗的基本特征及演变规律。在写作时,力图用洗练和平实的语言,详尽的文献和考古史料,以及丰富多彩的历史图像,对中国古代社会生活和风俗的各个方面作细致入微的整体揭示和准确考证,由于种种原因,存在着一些不如意的地方。

《全彩插图本中国风俗通史丛书》系列丛书本次修订改版,仍按历史断代划分,定为原始社会、夏商、两周、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、辽金、西夏、元、明、清、民国十三卷,力图更加全面、科学、深入、系统地反映各个时代的风俗特点,同时又呈现不同时期、不同地区、不同民族的风俗差异,将每一段历史时期中值得探索的热点、能反映当时社会生活风尚的事例加以发掘和论述,进而从风俗角度对整个中国历史提供一种诠释。

21世纪,是学术大发展的时期,也是一个学术创新的时代,一个读图的时代。如何适应时代的需要,使学术图书走向市场,贴近大众,并让他们更易读懂,并获得快感和美感,是值得我们探索的,也是我们努力的目标。为此,我们与出版方一起对各卷图书的插图进行了大幅度的调整,增加了大量一手的、精美的、存世罕见的文物历史绘画、书法及碑刻等方面的图片,使丛书的文字与图片相得益彰,更好地展示中国风俗的历史画面。

内页插图

目录

总序序

导论

第一章 饮食

第一节 饮食结构

一、主食

二、副食

第二节 饮食方式

一、饮食方式

二、饮食器具

第三节 饮酒与饮茶风俗

一、饮酒风俗

二、饮茶风俗

第二章 穿着

第一节 隋唐五代的服制

一、男子服制

二、女子服制

第二节 服饰风俗

一、男服

二、女装

第三节 化妆风俗

一、女子化妆

二、男子化妆

第三章 居住与建筑

第一节 占宅与筑宅习俗

一、阴阳·望气·湫隘·嚣尘

二、镇宅·上粱·暖宅·结界

三、好住四合舍

第二节 都市与宫殿建筑

一、长安与洛阳

二、九天阊阖开宫殿

第三节 住居建筑

一、甲第·芸辉·列戟·行马

二、草屋·油瓦·富窟

三、竹楼·毡帐·千栏·地穴

第四节 住宅装饰与起居用具

一、帘·帷·帐

二、屏风

三、地衣·茵褥

四、家具

五、灯烛

第五节 园林建筑

一、皇家园林

二、私家园林

三、壶中天地

第四章 丝绸之路与行旅交通

第一节 丝绸之路交通的发展

一、丝绸之路与陆路交通

二、海上丝绸之路的发展

第二节 行旅方式

一、交通设施与法规

二、出行工具

第三节 行旅风俗

一、照袋·被袋·油衣·雨伞

二、折柳·饯别·软脚·击鼓

三、题壁·诗板

四、游盖飘青云

第五章 生育与养老保健

第一节 生育风俗

一、求子与胎教

二、洗儿·满月

三、生日风俗

第二节 教育风俗

一、竹马·捩晕·钓骆驼

二、家教·家法·村学

三、神童与女子文化教育

四、私人讲学与习业山林

第三节 医疗保健

一、医博士·咒禁·祀祷

二、揩齿·漱齿·面脂·澡豆

三、养性·食疗·辟谷

第四节 敬老风俗

一、“不孝”及敬老的规定

二、侍养·感疾·色养·刲股

……

第六章 婚姻

第七章 丧葬

第八章 生产

第九章 信仰

第十章 节日

第十一章 音乐歌舞戏曲

第十二章 百戏与游艺

后记

前言/序言

《中国风俗通史》由上海文艺出版社2001年出版至今已有十多年的时间,其间承蒙读者的厚爱,多次加印,被学术界推称为中国风俗史研究具有代表性的著作。众所周知,风俗的内涵极其丰富,涉及物质生活和精神生活诸多层面,历来有关研究著作论述的范围颇有出入。我们与各卷作者经过多次的认真讨论和深入研究,在认真吸取前人成果的基础上,力求有所突破。按其内容和形式,将其分为饮食、服饰穿着、居住与建筑、行旅交通、生育、婚姻、寿诞、卫生保健与养老、丧葬、岁时节日、交际、经济生产、娱乐、宗教信仰等大项,并努力探讨各个时代风俗的基本特征及演变规律。在写作时,力图用洗练和平实的语言,详尽的文献和考古史料,以及丰富多彩的历史图像,对中国古代社会生活和风俗的各个方面作细致入微的整体揭示和准确考证,由于种种原因,存在着一些不如意的地方。

本次修订改版,我们仍按历史断代划分,定为原始社会、夏商、两周、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、辽金、西夏、元、明、清、民国十三卷,力图更加全面、科学、深入、系统地反映各个时代的风俗特点,同时又呈现不同时期、不同地区、不同民族的风俗差异,将每一段历史时期中最值得探索的热点、最能反映当时社会生活风尚的事例加以发掘和论述,进而从风俗角度对整个中国历史提供一种诠释。

21世纪,是学术大发展的时期,也是一个学术创新的时代,一个读图的时代。如何适应时代的需要,使学术图书走向市场,贴近大众,并让他们更易读懂,并获得快感和美感,是值得我们探索的,也是我们努力的目标。为此,我们与出版方一起对各卷图书的插图进行了大幅度的调整,增加了大量第一手的、精美的、存世罕见的文物历史绘画、书法及碑刻等方面的图片,使丛书的文字与图片相得益彰,更好地展示中国风俗的历史画面。

需要说明的是,由于历史的关系和条件的限制,要在每一卷的相关内容里都配上插图,并非易事。特别是有的朝代距今甚远,如史前时期、夏商时期,距今三四千年以上,不仅史料不足征,探索当时的风俗是一件很困难的事情,要进行图片收集更是难上加难,而这些正是需要读者谅解的。

用户评价

这本书简直是打开了一扇通往古代生活的大门,我原本以为只是普通的风俗介绍,没想到里面的内容如此详尽和引人入胜。尤其是在描绘那个时代的衣食住行、婚丧嫁娶这些日常琐事时,作者仿佛是一位亲历者,用生动的笔触将那些久远的场景一一重现。读起来让人感觉特别亲切,仿佛能闻到宋代市井小吃的那股热气,感受到唐代贵族服饰的华贵与繁复。很多细节是教科书里绝对不会提到的,比如不同阶层在节日里各自的庆祝方式,或者某个特定地区的民间信仰是如何随着历史变迁而演变的。作者的考据功夫可见一斑,参考文献和引用的史料非常扎实,但讲述起来却一点也不枯燥,反而像听一位博学的长者娓娓道来,充满了生活气息。我特别喜欢它对“时间感”的把握,能清晰地看到一个风俗是如何在不同的朝代间进行传承、创新乃至消亡的过程,这种历史的脉络感让人对那个时代的社会结构有了更深层次的理解。

评分我个人对历史研究抱持着一种比较挑剔的态度,很多通俗历史读物为了追求流畅性,往往会牺牲掉准确性。然而,这本书在保证可读性的同时,对历史细节的把握达到了令人赞叹的程度。它不像某些“畅销书”那样进行过度演绎或主观臆测,而是脚踏实地地基于出土文物、地方志和私人笔记进行重建和分析。比如在讨论某个特定节日的起源时,它会清晰地列出不同文献中的记载差异,并给出最有可能的解释,这种严谨的态度非常难得。对于希望深入了解中国传统社会运作机制的严肃读者来说,这本书提供了坚实的、可以信赖的知识基础。它更像是一部高质量的学术专著,只是披上了一层引人入胜的外衣。

评分读完整本书,我最大的感受是对于“人”的关注。它并没有将历史写成帝王将相的舞台,而是聚焦于构成社会肌理的千千万万普通人。从北方的游牧民族生活方式对中原地区的影响,到南方士大夫阶层的雅集文化,这本书描绘了一个多元、立体且充满活力的社会图景。它让我们看到,即使在朝代更迭频繁的乱世,普通人的生活逻辑、对美好事物的追求以及地域文化的独特性依然顽强地存在并发展着。这种以人为本的叙事视角,让我对那个遥远的时代产生了强烈的共情。它让我意识到,历史不仅仅是宏大的叙事,更是无数细小、温暖、甚至有些琐碎的生活片段汇集而成的伟大河流。这本书成功地将冰冷的史料转化成了有温度的生命故事。

评分说实话,我刚开始翻阅时,被那些大量的精美图片震住了。这可不是那种只有寥寥几张插图的学术著作,而是真正做到了“全彩插图本”的承诺。每一页的配图都经过精心挑选和排版,不仅是单纯的装饰,更是对文字内容的有力补充和佐证。无论是描绘市井交易的画卷,还是复原的建筑模型图,都达到了极高的还原度。这种视觉上的冲击力极大地增强了阅读的沉浸感。特别是对于研究古代艺术和生活用品的爱好者来说,这本书简直是宝库。我甚至能通过这些图样,想象出古代工匠制作这些物品时的精湛技艺。图片说明详尽且准确,与正文的对照阅读体验极佳,有时候一张图胜过千言万语,清晰地解释了文字中那些晦涩难懂的器物形制或者礼仪动作。

评分这本书的叙事结构非常巧妙,它没有采取传统的编年体或者断代史的写法,而是以“主题”为纲,将跨越隋、唐、五代这几个重要历史时期的相关风俗活动串联起来。这种处理方式,使得读者可以集中精力去深入了解某一个特定的领域,比如“礼仪制度的演变”或者“娱乐活动的变迁”,而不用被复杂的政治事件所干扰。这种“主题式”的梳理,让原本看似零散的社会现象有了一个清晰的逻辑线索。我发现,很多看似无关紧要的民间小事,在作者的组织下,竟然能反映出当时社会思潮的巨大转向。比如,从长安城内不同族群的服饰差异中,就能窥见丝绸之路带来的文化融合效应。这种宏大叙事与微观细节的完美结合,体现了作者极高的学术水准和洞察力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有