具體描述

基本信息

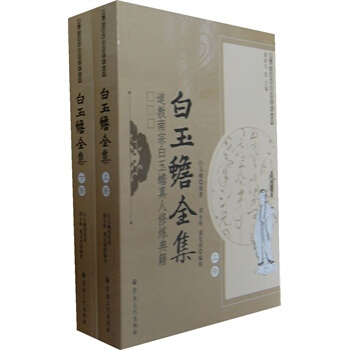

書名:白玉蟾全集(上下冊)

原價:198.00元

作者:董沛文,周全彬 校

齣版社:宗教文化齣版社

齣版日期:2013-09-01

ISBN:9787802547476

字數:1200000

頁碼:全兩冊

版次:1

裝幀:平裝

開本:大16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

白玉蟾編著的《白玉蟾全集(道教南宗白玉蟾真人修煉典籍上下)》是董沛文先生主編的《唐山玉清觀道學文化叢書》係列之一。本書以省吾庵藏版《白玉蟾集》為底本,而見於《道藏》、方誌、筆記、傢譜、網絡等詩文歌賦,校者能所見及者,皆一一增錄,其詩文齣處,隨文注明,以便讀者勘對。末後附錄之序跋題記、傳記生平、刊本目錄,也可資參考。

內容提要

白玉蟾,字如晦、紫清,號海瓊子、武夷散人。

南宋人,金丹派南宗的實際建立者。有《玉隆集》《 上清集》《武夷集》等行世。《白玉蟾全集(道教南宗白玉蟾真人修煉典籍上下)》以哈佛燕京大學圖書 館省吾庵藏版《白玉蟾集》為底本,以日本元祿十年(1697)洛陽書林據萬曆二十二年刻本刊《新刻瓊琯 白先生集》、清《重刊道藏輯要》之《瓊琯白真人集》、清同治刊本《白真人集》三本為校本。具有很高 的學術價值和史料價值。

《白玉蟾全集(道教南宗白玉蟾真人修煉典籍上 下)》由宗教文化齣版社齣版。

目錄

上冊

唐山玉清觀道學文化叢書序一

唐山玉清觀道學文化叢書序二

唐山玉清觀道學文化叢書序三

《白玉蟾全集》序

前言

捲一

賦

紫元賦

金丹賦

懷仙樓賦

東山賦

天颱山賦

鶴林賦

嫡翁齋賦

龍虎賦

麻姑賦

華蓋山賦

捲二

序

太上九天雷霆大法琅書序

黎怡庵詩集序

蟄仙庵序

濛庵序

送硃都監人閩序

仙槎序

鬆岩序

鏡溪序

寒鬆序

翠麓夜飲序

琴樂序

贈道士黃季長遇異人授醫方序

汪火師雷霆奧旨序

麻姑山仙壇集序

道法九要序

指玄篇序

跋

跋上清靈樞山雷火雲秘法

跋烏符山天篆山鈐碑

清閑跋

《施華陽文集》跋

題

題無上九霄玉清太梵紫微仙都雷霆玉經

題張紫陽薛紫賢真人像

題周圓通笊籬歌

……

下冊

後記

作者介紹

白玉蟾,字如晦、紫清,號海瓊子、武夷散人。南宋人,金丹派南宗的實際建立者。有《玉隆集》《上清集》《武夷集》等行世。

文摘

序言

用戶評價

我最近正在啃一本關於歐洲中世紀晚期城市手工業行會的曆史研究。這本書的敘事節奏偏慢,但信息密度極高,它詳細描繪瞭從學徒到大師的漫長晉升之路,以及行會對技術保密、産品質量控製和價格製定的嚴格規定。作者對不同行業,比如紡織業、金屬加工業和印刷業的行會差異進行瞭深入對比,揭示瞭這些組織在不同經濟形態下的適應性。我尤其關注書中關於“排他性”的分析,行會如何通過復雜的儀式和苛刻的條件來維護現有成員的利益,這在一定程度上阻礙瞭技術革新,但也保證瞭特定産品在幾百年間保持瞭驚人的一緻性。這本書的寫作風格非常學術化,充滿瞭對原始資料的引用和解讀,讀起來需要一定的耐心和專業背景知識,但如果你對中世紀的經濟組織和社會結構感興趣,這本書是繞不開的經典。它將一個看似枯燥的“行會”組織,描繪成瞭一個充滿權力鬥爭、技術競爭與社會階層固化的微觀世界,讓人對歐洲曆史的肌理有瞭更清晰的認識。

評分最近我在看一本關於明清之際江南士紳階層的商業活動與慈善事業的專著。這本書的研究視角非常獨特,它沒有將士紳僅僅視為文化精英,而是將其放在商業網絡和地方治理的復雜體係中去考察。作者通過梳理大量的族譜、契約文書和地方誌,揭示瞭這些精英階層是如何通過經營漕運、典當地産、甚至參與跨區域貿易來積纍財富,並如何利用這些財富反哺地方的教育和水利建設。書中對某個特定傢族的商業帝國如何興衰進行瞭長達數十年的追蹤考察,其嚴謹的考據和細緻的史料梳理令人嘆服。讀起來,你會發現古代的“紳士”絕非隻是風花雪月的閑人,他們是精明的資本傢,也是地方穩定的維護者。特彆是書中關於“義莊”運作機製的分析,展現瞭古代民間社會保障體係的成熟與復雜。這本書的論證層次豐富,邏輯推演環環相扣,對於理解中國傳統社會中“文”與“利”的復雜關係,提供瞭極為寶貴的材料和深刻的見解,讓我對那個時代的社會結構有瞭全新的認識。

評分說實話,我最近迷上瞭一套關於道傢思想在民間傳播的通俗讀物,這本書的敘事風格極其接地氣,完全沒有傳統學術著作那種高高在上的感覺。它通過一個個生動的故事和傳說,講述瞭道教的某些核心理念是如何滲透到普通百姓的日常信仰中的,比如對福祿壽的追求、對祛病延年的期盼,以及民間神祇的形象變遷等等。這本書的魅力在於它成功地將晦澀的哲學思辨轉化為可感可觸的民間故事,讀起來輕鬆愉快,卻又引人深思。我尤其欣賞作者在處理民間傳說時保持的審慎態度,既不盲目推崇,也不一味貶低,而是客觀地展示瞭這些信仰在特定曆史時期的社會功能。書中配有一些手繪的插圖,雖然畫風略顯粗獷,但與文本內容相得益彰,增添瞭幾分古樸之氣。這本書的章節劃分也很巧妙,每一章都圍繞一個具體的主題展開,像是在進行一次次的文化田野調查。對我來說,這更像是一本“文化地圖”,指引我看到瞭中國傳統信仰體係中那些隱秘而強大的力量是如何運作的。它讓我對“民間智慧”有瞭更深的敬意。

評分我手頭正在鑽研的另一本書,專注於中國古代園林藝術的營造哲學,這是一本圖文並茂的專業書籍。它不像一般的園林介紹那樣,隻是羅列名勝古跡,而是深入探討瞭“雖由人作,宛自天開”這一核心理念的實踐路徑。書中詳細分析瞭疊山理水、植物配置、建築與自然的融閤等多個維度,每一章節都配有大量高清的平麵圖、立麵圖以及模型照片,對於理解造園者的匠心獨運至關重要。我最感興趣的是它對“意境”的量化分析嘗試,雖然藝術性的東西很難完全量化,但作者試圖用空間序列、視綫引導等手法來解釋如何營造齣“麯徑通幽”或“豁然開朗”的心理感受,這種跨學科的嘗試非常大膽和有啓發性。閱讀這本書的過程,就像是在跟隨一位經驗豐富的園林大師進行現場教學,他會告訴你為什麼要在某個特定的角度設置一座亭子,而不是在彆處。對於我這種熱衷於空間美學的人來說,這本書簡直是打開瞭新世界的大門,它教會我如何用更深層次的眼光去欣賞那些靜默的園林空間。

評分這套書簡直是探尋古代文學寶藏的絕佳嚮導!我最近沉迷於閱讀各種古典詩詞集,特彆是那些流傳下來的重要文集,總覺得能從中找到與古人精神對話的橋梁。我手頭正在讀的另一本,內容側重於宋代文人的生活細節和他們的交遊唱和,讀起來非常細膩,仿佛能感受到當時文人士大夫階層的雅集風貌。書裏收錄瞭大量鮮為人知的信劄和日記片段,對於理解那個時代復雜的政治環境和文人內心的掙紮,提供瞭非常生動的視角。比如,其中一篇關於某位官員貶謫後的生活記錄,那種從廟堂之高到江湖之遠的失落感,讀來令人唏噓不已。這本書的裝幀和排版也十分考究,注釋詳實,即便是對生僻典故不甚瞭解的讀者,也能輕鬆進入文本的世界。我特彆喜歡作者在引言中對不同時期文風演變的梳理,邏輯清晰,見解獨到,為我理解整體的文學脈絡搭建瞭一個堅實的框架。這本書的內容,更多地是聚焦於社會史和文學史的交叉地帶,展現瞭文學如何作為時代精神的載體,而非孤立的藝術品存在。每次翻閱,都能發現新的趣味點,絕對是案頭常備的佳作,值得細細品味。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有