具体描述

编辑推荐

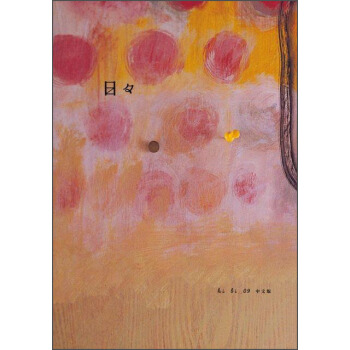

日日(No.9)首先以父母親那一輩餽贈的禮品揭開序幕。繼上一期介紹女兒節娃娃後,本期則由久保百合子介紹個人的玩偶收藏。

内容简介

吃東西前拍點美食照並上傳社群網站,已是許多人生活的一部分,這次也要介紹日本料理攝影的先驅佐伯義勝先生。最中與羊羹,都是從日治時期即在台灣融入在地生活的點心,飛田和緒將要介紹心中的名品。

料理家米澤亞衣這回要教給大家的是「葡萄扁麵包」(葡萄佛卡夏)。

[日日·人事物]又再度來到金門介紹聞名全台的金門麵線,並探訪手工製作的後浦老店「阿婆麵線」。

本期的[日日歡喜]單元,日日夥伴們分享了手邊傳承下的器皿。

新增加的[書架探訪]單元,則是由惠文社一乘寺店店長堀部篤史擔綱喔!

拜訪「匙屋」酒井敦的時候,

攝影師日置注意到2樓房間的門。

畫在那上面的畫,就是這一期的封面。

那似乎是酒井敦用多餘的顏料(水性壓克力顏料)開心地畫下來的畫。

仔細一看,門上還留著圖釘,

也還看得到寫著202的房間號碼,果真是房門。

住在如此愉悅色彩門後的人,果真是夢想家!

目录

[特集]松長繪菜的贈禮故事2 父親與母親的贈禮[我的人偶剪貼簿1]署名「す.」的女孩

[特集]料理攝影家的先鋒──佐伯義勝 隨著時代改變的料理與料理寫真

[留存在飛田和緒印象中的5]SASAMA最中、桃林堂水羊羹

[日日·人事物8]在田邊的野菜屋吃真正的「野菜」大餐

[料理家米澤亞衣的私房食譜10]義大利日日家常菜 葡萄扁麵包

[桃居·廣瀨一郎此刻的關注13] 探訪 酒井敦的工作室

[公文美和の攝影日記5]美味日日

[公文美和の攝影日記6]美味日日

[日日歡喜13] 傳承下來的器皿

[日日·人事物9] 金門特產阿婆麵線

[34號的生活隨筆4]迎接冬日來臨

[+書架探訪1]堀部篤史(惠文社一乘寺店店長)「柏克萊的魔女」

用户评价

读完这本书,我有一种强烈的冲动,想拿起笔来,记录下自己过去这几周的碎片。它展现了一种极为克制但又极具穿透力的叙事力量。作者似乎不太在意传统的叙事结构,更像是在搭建一个氛围,一个由光影、气味和细微动作构成的精神场域。角色们的对话少得惊人,但每一次的开口都像是在冰面上敲击,发出的声音清脆而决定性。我特别欣赏作者处理“时间”的方式,它不是线性的向前奔跑,而是像一个圆,不断地折返、重叠。你在读到某个角色的童年回忆时,会发现它与他现在正做的某个手势有着奇妙的呼应,这种结构上的精妙设计,让故事的层次感陡然增加,绝非一般的流水账式叙事可比。它要求读者必须全神贯注,稍一走神,可能就会错过一个关键的“留白”,而那些留白,恰恰是作者留给读者去填补想象力的宝贵空间。坦白说,这本书的阅读体验是需要“投入”的,它不提供廉价的娱乐,它提供的是一种需要你主动去“挖掘”的深度。非常推荐给那些厌倦了快餐式阅读,渴望在文字中寻找共鸣和挑战的读者。

评分这本书给我的感觉是:冷峻中的温柔。它的叙事视角非常独特,像是悬浮在角色头顶上方的一个观察者,不介入,不评判,只是忠实地记录。正因为这种冷静,当那些极其脆弱、甚至有些不堪的真实人性被揭露出来时,反而显得更有力量,更具说服力。我尤其对书中对“个体边界感”的处理印象深刻。角色们彼此靠近,却又始终保持着一种微妙的疏离,那种在亲密关系中依然保持的独立和孤独,被刻画得入木三分。它没有提供标准答案,没有告诉读者“应该”如何去爱或者如何去生活,而是提供了一系列真实案例,让你自己去思考。这很“高级”,因为它尊重读者的智力和情感判断。这本书与其说是一个故事,不如说是一系列关于如何在不完美的世界里,努力保持完整自我的哲学探讨。它迫使我跳出自己原有的思维定势,去理解那些看似格格不入的选择背后的逻辑与挣扎。读完后,我感觉自己对人与人之间那种微妙的张力,有了更深刻的理解和敬畏。

评分我得承认,这本书的开篇对我来说是有些挑战的。它没有立刻抛出引人入胜的钩子,而是用一种近乎冥想的语调,缓缓地铺陈着场景。起初我有些不耐烦,觉得节奏拖沓,但坚持读下去后,才体会到这种缓慢的必要性。它是在为接下来的情感爆发积蓄能量。这本书就像是一部慢镜头电影,把生活中的每一个小高潮都拉长到极致,让我们有足够的时间去感受情绪的细微波动。特别是对于环境氛围的渲染,简直是教科书级别的。书中描写的那个小镇,那条洒满午后阳光的街道,那家总是散发着陈旧木头香气的店铺,都鲜活得仿佛触手可及。我甚至能“听见”文字描述中的风声和远处传来的狗吠声。这种高度的沉浸感,不是靠华丽的辞藻堆砌出来的,而是通过精准的感官细节捕捉,将外部世界与人物的内心世界完美地缝合在一起。对于喜欢文学性强、注重意境营造的读者来说,这本书绝对是一次高质量的审美体验,它成功地将“日常”提升到了“诗意”的层面。

评分这本书,说实话,我读下来最大的感受就是那种扑面而来的生活气息,像是老式收音机里传出的沙沙声,带着时间的重量和人情的温度。它没有那种惊天动地的情节冲突,反而是将笔触深入到日常生活的肌理之中,描绘着那些我们习以为常却又常常忽略的微小瞬间。作者对人物心理的刻画极其细腻,尤其是那种潜藏在沉默之下的情感暗流,像是水面下涌动的暗礁,每一次不经意的对视,每一个未说出口的叹息,都蕴含着千言万语。我常常在阅读时会停下来,盯着窗外发呆,脑海中不断回放着书里某个场景,感觉自己仿佛也成了其中一个局外人,静静地旁观着一出场面不大,却足够让人动容的人生独白。那种淡淡的、略带忧郁的基调贯穿始终,不刻意煽情,却能不动声色地触动内心最柔软的地方。它让我重新审视了“日日”这个概念,原来,每一天看似重复的琐碎中,都藏着值得被记录和珍视的风景线,只不过我们太匆忙,没能及时按下快门。这本书像是一面镜子,映照出我们自己内心深处那些未曾清理的角落,让人在合上书本之后,依然能感受到一种绵长而悠远的余韵,久久不散。

评分如果用一个词来形容这本书给我的感受,那应该是“节制的美学”。作者的文字处理手法非常干净利落,没有多余的赘述,每一个词语的选择都像是在做精密的手术,精确地切入主题。然而,这种节制却一点也不冰冷,相反,它像是一层薄冰下的暗流,越往下看,越能感受到其中蕴含的巨大情感张力。我关注到一个很小的细节,书中几次提到角色们处理物件的方式——折叠信件、摆放杯子、修补旧物。这些细微的动作,被赋予了超越其本身意义的重量,成为了角色内心状态的外化表现。这种“少即是多”的写作哲学,在如今这个信息爆炸的时代显得尤为可贵。它训练了读者的耐心,也奖励了那些愿意细读的眼睛。它不是那种读完后会让你大喊“精彩”的书,而是在你放下书后,会让你不自觉地回味、琢磨,并在接下来的日子里,不时地想起其中某个场景的意境。这是一本需要时间来消化的作品,它的价值,只有在时间的冲刷下,才会愈发清晰。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![夢幻翻糖蛋糕 [Cake Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069555/538e6bfeNa1de4f6a.jpg)

![怪咖心理學:史上最搞怪的心理學實驗,讓你徹底看穿人心 [13歲以上] [Quirkology:How We Discover the Big Truths in Small Things] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069674/538e6c68N9c4c03bd.jpg)

![原能量:穿梭時空的身心療法 [成人適讀] [Fundamcntal Energy] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069845/538e6cf4Ncd154846.jpg)

![科學發明王5:冷氣與暖氣 [9~12歲適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069889/538e6d14N2e62a209.jpg)

![只要你比別人更想飛:黑幼龍教你多一點決心,活出精采人生 [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069904/538e6d21Nc6132415.jpg)

![發現孩子的亮點 [成人適讀] [Finding Kids Shine] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069952/538e6d51Nf4764b51.jpg)

![台灣文學音樂劇:海神家族 [Mazu’s Bodyguards] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070131/53e045b0N78208675.jpg)

![七夜物語(上) [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070332/53957dafNf6a443e0.jpg)

![七夜物語(下) [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070335/53957dafNdf9d69ec.jpg)

![收納全書 [収納の基本と習慣333] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070353/53957db0Nd0433b35.jpg)

![戰國新聞 [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070532/53957db9N22a7184b.jpg)

![死亡解剖檯 [Dissecting Death] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070630/53957dbeNa8101303.jpg)