具体描述

编辑推荐

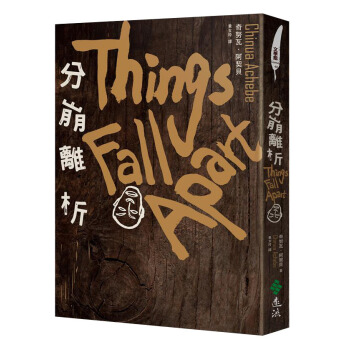

《時代》雜誌評選全球100大英文小說(1923-2005)全球累積銷量突破1,200萬冊,翻譯成超過50國語言

全新重譯繁體中文版,附錄詳盡伊博文化解說

内容简介

「有這本書相伴,監獄的高牆也分崩離析了。」──南非民主之父/曼德拉伊博族的勇士歐康闊聲名遠播,但他卻有個不願提起的祕密──他瞧不起自己那不負責任的父親,為了擺脫父親的形象,歐康闊盡一切努力,只希望族人不要認為他是和父親一樣的懦夫。然而這樣的偏執卻讓他鑄下大錯,長老裁定他和他的家人必須被流放七年,以平息神明的怒氣。

歐康闊遭到流放時,發現白人有意要將基督教引進到部落中,改信基督的黑人愈來愈多,白人也順勢站穩腳步,建立殖民政府。各個部落的族人面對逐漸生根的白人社會,只能選擇順從或是抵抗。

歐康闊結束流放的生活,回到伊博族部落中,發現家鄉也已經有白人進駐,甚至奪取族人的土地蓋起基督教教堂。歐康闊帶頭砸毀教堂,結果被白人拘禁起來,身上流著戰士血液的歐康闊無法屈服,但是他卻發現,族人面對白人宗教與文化的態度,已悄悄有了改變……

【書名的靈感來源】

阿契貝將這本小說的書名定為《分崩離析》,是取自葉慈的詩作〈二度降臨〉:

盤旋復盤旋,迴旋愈擴愈廣

猛隼聽不見獵者的呼喚;

一切分崩離析,核心已然承受不住;

世上只奔逃著一片純然的混亂。

以此詩句對比伊博文化的核心,在殖民文化、政權進入宗族部落後,讓伊博族分崩離析,陷入純然的混亂。

【現代非洲文學之父】

20世紀初在文學中描寫的非洲都是以外來的角度敘事,尤其是以殖民者的觀點來解釋非洲各個部落的文化,通常都將這些部落寫成野蠻、未開化的原始人,總是帶有種族歧視的味道。1958年出版的《分崩離析》,阿契貝是以英文寫作,首度嘗試將非洲部落文化與外來殖民文化放在同等地位,以部落內的觀點敘事,讓讀者能以同理心看待主角,了解文化衝突對雙方的影響。這本小說是第一本受到世界矚目的非洲文學,不僅在非洲引起廣大迴響,在歐洲及北美文壇也掀起熱議,紛紛發表評論及研究。阿契貝以殖民者的語言寫作,雖然引發正反兩極評論,但也成功打進英美文學為大的世界文壇;同時,他的寫作模式其實是仿照歐洲文學,而非傳統的非洲口傳文學,讓非洲文學的後起之秀能有仿效、追隨的目標,對現代非洲文學有相當深遠的影響。

【詳盡伊博文化解說】

在阿契貝逝世一年後,推出全新重譯繁體中文版,譯文經過阿契貝基金會審核,能忠實而完整表達出原作風采。

書後附錄完整文化背景解說,包括伊博族的習俗及巫術,譯者長居奈及利亞,夫婿更是伊博族人,與作者阿契貝為同族,幫助解釋小說中提到的伊博族文化,也多方詢問專家學者,以求正確,能幫助讀者理解小說情節,補足過去的譯本無法完整呈現文化背景的缺憾。

用户评价

坦率地说,这本书的语言风格对我来说,是一种挑战,但也是一种极致的享受。作者似乎有一种独特的癖好,热衷于使用那些在日常交流中罕见的古旧词汇和极其精确的专业术语。起初,我不得不频繁地停下来查阅词典,感觉阅读的流畅性大打折扣。然而,一旦适应了这种独特的“语言节奏”,我便领略到了一种前所未有的文字质感——坚硬、棱角分明,却又在特定的语境下闪烁着钻石般的光芒。他对于心理描写的细腻程度,简直令人咋舌。书中对角色内心矛盾的剖析,不是简单的“他很痛苦”,而是层层剥开情绪的表皮,直视其最深处的恐惧和渴望。特别是那段主角在雨夜独自面对镜子时的内心独白,那段文字的密度和情感的饱和度,几乎让我感觉自己的呼吸都为之停滞。这本书不适合“快餐式”阅读,它要求读者投入时间去品味每一个句子的结构和潜在的暗示,更像是在欣赏一幅用极其复杂技法绘制而成的油画。

评分这部小说的整体氛围营造,简直是一场关于“失落”的盛大庆典。从一开始,我就被那种弥漫在字里行间的淡淡的、无法言喻的忧伤所笼罩。它不是那种歇斯底里的悲剧,而是一种沉淀已久的、渗透骨髓的失落感——关于逝去的青春,关于未能抓住的机会,关于那些永远无法挽回的告别。作者使用了大量的自然意象来烘托这种情绪,比如无边无际的雾气、永远下不完的秋雨,以及那些荒芜的海岸线。这些景物描写并非简单的背景板,它们是人物情感的延伸,是角色内心世界的具象化投射。阅读过程中,我常常会不自觉地产生一种“在场感”,仿佛自己也置身于那个多雾的清晨,感受着那种冰冷和孤寂。这部书的后劲非常足,它不会在你合上封面后就立刻消散,反而会在你平静的生活中不时地浮现,让你重新思考那些被时间掩埋的遗憾,是一种深刻而持久的情感回响。

评分这本书的叙事节奏把握得极佳,简直像一位老道的指挥家在掌控着一支庞大的交响乐团。开篇的几章,作者不动声色地铺陈着错综复杂的人物关系网,如同蛛丝般细腻而又坚韧,让人在阅读的过程中,不得不全神贯注地去梳理每一个角色的动机与背景。我尤其欣赏他对环境细节的描摹,那些细微的光影变化、空气中弥漫的气味,都仿佛能穿透纸面,直抵读者的感官。情节推进的张力,不是那种突如其来的爆炸式高潮,而是一种缓慢、持续的压力积累,如同深海中的暗涌,你总觉得有什么事情即将发生,却又无法准确预知它的形态。书中对某一特定历史时期社会思潮的探讨,也展现出作者深厚的学识功底,他没有简单地进行说教,而是巧妙地将这些宏大的主题融入到主角们日常琐碎的对话和挣扎之中,使得严肃的思考变得触手可及,引人深思。读完之后,那种意犹未尽的感觉,更多的是因为被作者构建的那个世界深深吸引,渴望能多停留片刻,去探究那些尚未完全揭示的角落。

评分这部作品最让我感到震撼的,是它对“时间”概念的解构与重塑。作者似乎并不受线性叙事的束缚,他肆意地在过去、现在和未来之间跳跃,这种手法乍看之下容易使人迷失方向,但一旦掌握了其中的逻辑脉络,便会发现这是理解人物命运的关键钥匙。那些看似不相关的回忆片段,其实都暗藏着对当前困境的解释或预示。我特别喜欢作者用来连接这些时间节点的那些意象——比如一首反复出现的古老民谣,或是一件世代相传的旧物。这些元素起到了锚点的作用,将读者从纷乱的时空中拉回现实。更妙的是,这种非线性叙事成功地营造了一种宿命感,让你清晰地看到,无论角色如何努力挣扎,他们似乎都逃不开某种既定的轨道。这不仅仅是一部小说,更像是一部关于时间悖论的哲学探讨,充满了令人不安的智慧。

评分这是一部结构上极其严谨,但在主题上却充满了对人性灰色地带探索的作品。书中人物没有绝对的好与坏,每个人物都背负着沉重的道德包袱和难以言说的秘密。作者对“道德模糊性”的刻画达到了炉火纯青的地步。举例来说,那个看似是反派的角色,他的所有恶行背后,都隐藏着一段令人心碎的往事,让你在痛恨之余,又忍不住生出同情。这种复杂的张力,使得阅读过程充满了一种内在的撕扯感——你既希望正义得到伸张,又隐隐期待那些“错误”的选择能够带来某种“合理”的结果。阅读体验是压抑的,因为它毫不留情地揭示了人性的自私、软弱以及在极端压力下的扭曲。这本书对于那些寻求简单答案的读者来说,可能会感到非常不适,因为它提供的不是慰藉,而是赤裸裸的现实,以及对我们自身判断力的不断拷问。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有