具体描述

内容简介

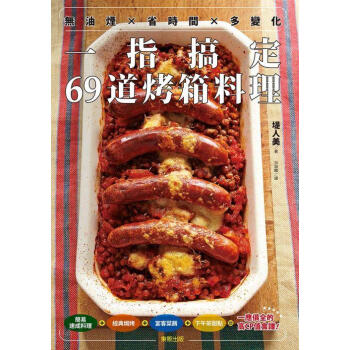

80道受歡迎的臺灣小吃大搜集,名家傳授,好吃又好做。夜市、路邊攤、街頭小吃,是認識庶民美食文化的好方式,真正是親切博感情,每次出國在外,最想念的也就是臺灣小吃,蚵仔煎、米粉芋、四神湯、杏仁茶、南投意面、花生豆花…..,永遠有那麼多可吃的、好吃的,讓每一天都期待著真材實料的「小確幸」!

前言/序言

用户评价

我注意到这本书在语言运用上的克制与精准,这在美食题材中是相当难得的。很多作者为了渲染气氛,会过度使用形容词,让文字显得浮躁且廉价。但这位作者显然深谙“少即是多”的道理,他的笔触像一位经验老到的摄影师,懂得在恰当的时刻按下快门,捕捉最核心的瞬间。他很少直接去描绘“入口即化的美妙”,而是通过描述制作食物的“手部动作”来传递情感。例如,描写揉面团时,会细致到面粉与水混合时发出“沙沙”的声响,以及揉捏者指关节的起伏变化,这种对“过程美学”的捕捉,比单纯描述结果要高明得多。这种细腻到近乎偏执的观察力,使得整本书充满了静谧的力量感,它将那些在喧嚣街头转瞬即逝的劳作瞬间,凝固成了永恒的艺术品。读这本书,就像在听一首结构精巧的奏鸣曲,每一个音符、每一次停顿,都经过深思熟虑,给人一种沉静而深远的回味,看完后,心绪久久不能平静,甚至想放下书本,去观察一下自己周围的寻常事物,寻找隐藏在平凡中的不凡。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品,封面采用了一种复古的磨砂质感纸张,手感温润细腻,光线柔和地落在上面时,能看到细微的纤维纹理,让人忍不住想多摩挲几下。我尤其欣赏它在内页排版上的用心,大量的留白处理得恰到好处,让阅读的节奏得以舒缓,完全不会有信息轰炸的压迫感。字体选择上,主文字体选用了一种略带手写风格的宋体,既保持了传统书卷气,又增添了一丝亲切感,与书名《臺灣小吃》所蕴含的市井烟火气形成了奇妙的和谐。更值得称赞的是,书中的插图采用了版画和水彩相结合的技法,那些描绘街头巷尾、热气腾腾的小摊场景的图画,色彩饱满却不失雅致,线条流畅却又充满力量感,它们不是简单的配图,而是故事的延伸和情绪的渲染。比如,某一页描绘蚵仔煎的插图,那焦黄的边缘、晶莹的粉浆和翠绿的葱花,仿佛能透过纸张闻到那股滋滋作响的油香,这种对视觉细节的极致追求,让每一次翻阅都成为一种享受,它不仅仅是一本关于食物的书,更像是一本精心策划的视觉艺术集,摆在客厅的书架上,本身就是一道亮丽的风景线,彰显了主人对生活美学和文化深度的品味。

评分从实用性的角度来看,这本书的价值远远超出了简单的“吃喝指南”。它更像是一本关于“生活哲学”的寓言集,只不过它的载体是台湾的街头食物。它探讨的议题非常深刻,例如,如何在快速现代化的浪潮中,坚守一种慢工出细活的匠人精神;如何理解那些被时间淘洗后留存下来的食物,它们代表了一种身份认同和文化韧性。书中对不同世代小吃摊主的访谈,清晰地勾勒出了台湾社会结构的变迁,从早期的胼手胝足到如今对精致化的追求,食物是衡量社会温度最敏感的温度计。我特别喜欢作者在结尾处提出的那个开放性问题:当我们吃下这些食物时,我们究竟是在消费一种味道,还是一种记忆?这个问题让人久久不能释怀。这本书不是那种读完后就束之高阁的工具书,它更像是一位睿智的朋友,在你人生的不同阶段重新翻开时,都能提供新的解读和启发,它的意义是流动的、持久的,它成功地将一本书的讨论维度,从餐桌延伸到了人生的广阔命题之中。

评分我原本以为这会是一本标准的“美食攻略”类型读物,毕竟书名直指“小吃”,脑海里已经预设了罗列店铺、评分高低之类的干巴巴信息。然而,初读之下,我发现作者采取了一种近乎人类学考察的叙事手法,它不是在教你“去哪里吃”,而是在带你“理解这些食物的来龙去脉”。文章的行文风格极其松弛而富有穿透力,大量运用了口语化的比喻和生动的场景再现,仿佛作者正坐在你身边,摇着蒲扇,慢悠悠地跟你讲述他某次深夜探访基隆庙口的奇遇。他没有堆砌华丽的辞藻去形容味道——那种描述往往空泛且主观——而是深挖了小吃背后的社会变迁和移民历史。比如,他如何将一碗肉燥饭的演变,串联起战后物资匮乏时期的集体记忆,又如何通过一碗芋圆,追溯到山区原住民的食材智慧。这种将饮食置于历史与人文大背景下的书写,极大地提升了阅读的厚度,让人在品味文字的同时,也进行了一场深入的文化思辨,读完后,我对那些熟悉的街边食物,产生了全新的敬意和理解,它们不再只是果腹之物,而是活着的历史片段。

评分这本书的结构设计堪称精妙,它完全摒弃了传统的“按地域划分”或“按种类划分”的线性逻辑,反而采用了一种主题拼贴和情感联结的方式来组织内容。我发现,每一章节之间,看似跳跃性很大,但当你深入阅读后,会发现作者巧妙地设置了某种“味道的共振点”。比如,一个讨论“油炸物酥脆口感的哲学”的章节,可能会无缝衔接到一个探讨“夜市灯光下人们忙碌身影的剪影美学”的段落。这种跳跃感,恰恰模仿了我们在真实的市井生活中体验事物的随机性与碎片化,真实、立体。此外,书中引入了大量的非正式访谈片段,那些没有经过修饰的摊贩原声,真实得有些粗粝,却充满了生命力,他们的朴实话语,比任何学院派的论述都更具说服力。阅读体验如同在迷宫中探索,你永远不知道下一转角会遇到哪种惊喜,这种不可预测性,极大地激发了我的好奇心和探索欲,它强迫读者从被动的接收信息,转变为主动的联想和构建意义,读起来非常过瘾,让人产生一种“我正在参与一场对话”的沉浸感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有