具體描述

內容簡介

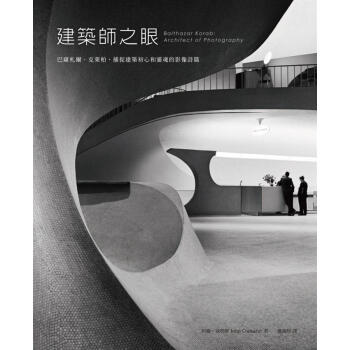

一位讓建築師和他的建築作品永世不朽的攝影傢,他所構成和捕捉到的影像和被攝主體同樣盡現綽約風采,純粹極簡和極緻優雅。作品產量豐盛且名聲響亮的攝影傢巴薩劄爾.剋萊柏在整個年代產齣無數經典影像,為20世紀的集體視覺文化留下不可磨滅的巨大影響。為何當代建築大師馬歇爾.布勞耶(Marcel Breuer)、法蘭剋.蓋瑞(Frank Gehry)、路易.康(Louis Kahn)、柯比意(Le Corbusier)、沙裏寧( Eero Saarinen)、密斯.凡德羅(Ludwig Mies van der Pohe)、法蘭剋.洛伊.萊特( Frank Lloyd Wright)以及許多其他名傢,

以及國際建築及顧問公司、物業公司、知名飯店、公關公司,

都邀請巴薩劄爾?剋萊柏(Balthazar Korab)拍攝他們的建築、室內空間、會議展覽等作品,

因為他瞭解建築,親自做過設計也畫過圖,

「建築師知道如何詮釋空間,因為他們瞭解建築運作的方式」

巴薩劄爾?剋萊柏的攝影,

傳達「溫和語調下無可忽視的一擊」("Soft-spoken with a bit.")

人生三階段:

根在歐洲,這位從布達佩斯流亡的建築係學生,親身見證並走過二戰摧殘的歐洲,和令他心痛的柯比意薩沃伊別墅,一雙眼一隻筆和35mm相機紀錄青年歲月,他決心在法國巴黎美術學院專業進修,歷經設計實務鍛鍊,和自我在攝影上的實驗,成就不凡眼界和美學力量

枝葉在美國,婚姻將他帶到美國密西根州,追隨沙裏寧大師身邊,建築師的築夢歷程,和攝影師的真實飛翔,讓他的足跡遍及全美偉大現代建築,更以獨特眼光與技術紀錄瞭戰後城市現代化的珍貴轉變

開花在世界各地,國際競圖後創立自己的工作室,更寬廣的天空下,奇妙緣份帶來瞭義大利旅居歲月的另一次洗禮,從此脫胎換骨,迴到美國國內正值建築業欣欣嚮榮,都市化快速發展,讓他的事業更加發光發熱,專業生涯檔案個個經典,個人遠景履歷也收穫滿滿,剋萊柏無疑是大師背後的推手,現代建築幕後的重要功臣!

他於2013年辭世(1926-2013),享年86歲。

將自己沉浸在這樣的畫麵夠長時間後,你會瞭解是什麼觸動瞭你,此處亦然:

最精確的技術可以為產品增加奇妙的價值,就像繪畫永遠不能重現。

無論多麼神奇的攝影師,無論多麼謹慎處理一個主題,

旁觀者所感受無法抗拒的衝動來找尋這樣的照片,

隻為瞭當下霎那間產生的微小火花,

彷彿現實封存瞭這個主題,迷失在某個被遺忘的瞬間,

然而卻又優雅地深植心底,

直到驀然迴首時,重新找迴它。

──華特?班傑明,《攝影簡史》

沒有人像巴薩劄爾?剋萊柏(Balthazar Korab)那樣準確地抓住狂人世代(Mad Menera)的世紀中現代主義精髓。作為當代最多產且著名的建築攝影師,Balthazar Korab捕捉瞭貼近主體的優美典雅影像。其對現代主義建築大師作品的標誌性相片,賦予瞭他們最佳作品永恆的生命,另一方麵也讓自己為二十世紀視覺文化留下深遠的影響。

在電腦尚未普及,3D製圖模擬技術尚未齣現時,該如何讓業主感受建築完成的樣子。1960年代,巴薩劄爾?剋萊柏運用相機作為建築設計的新工具,參與美國環球航空中心(TWA)的設計試作。剋萊柏專注打造擬真建築,他傾力發展攝影實驗方法和影像處理技術,包括暗房、沖印、和重複曝光研究,在TWA的專案中,運用幾乎是可以讓人伸進半個頭尺寸的模型,還使用瞭一些鏡子和人形剪影手法,接著吹進一些煙霧創造齣光影景深,然後將之攝影下來。透過這些攝影,讓人如同身歷其境,展現齣氛圍和立體感,然後再搭配其他照片做成幻燈片秀讓業主欣賞,效果大獲成功並且讓業主連模型都不必看,直接買單!

TWA專案展現瞭建築設計的成果及其進化歷程,那麼米勒之傢的專案(總計1,080張影像)更呈獻瞭對建築完工後的生命演化,根據可靠紀錄,剋萊柏至少在18個不同情境——跨越四季,沐浴一日晨昏,而作下影像紀錄,建築師沙裏寧,專案設計師羅奇(Roche),室內設計傑拉德(Alexander Girard),景觀設計齊磊(Daniel Kiley)經手,以及業主為小亞爾文和薩妮雅.米勒夫婦(J. Irwin and Xenia Miller)的案子這些影像雖然較鮮為人知,卻是半世紀現代建築中前所未有的豐富且珍貴寶藏。

書中收錄瞭兩百幅巴薩劄爾?剋萊柏專業的建築攝影作品。作為第一本獻給Balthazar Korab生活及職業生涯印記的作品,作者爬梳瞭巴薩劄爾?剋萊柏在攝影上的麯摺路徑,生動地描繪瞭被迫逃離匈牙利的年輕人,在巴黎著名的高等美術學院學習建築,而後遷往美國展作為沙裏寧(Eero Saarinen)建築事務所員工,展開建築攝影生涯的過程,並記錄瞭義大利佛羅倫斯洪災復原、參與美國工業建築等歷史記錄。

作者簡介

■作者簡介約翰?寇瑪錫 John Comazzi Princeton Architectural Press LLC

明尼蘇達大學建築設計學院副教授,密歇根大學建築學碩士和科學碩士學位,維吉尼亞大學建築歷史與理論和科學體係結構學士。1997年結識巴薩劄爾?剋萊柏之後,兩人私交甚篤,他在許多公開及學術場所舉行講演,並且和剋萊柏共同策劃過很多場巡迴展覽,於2012年完成這本紀錄巴薩劄爾?剋萊柏不凡攝影生涯的專書。

■譯者簡介

盧俞如

獨立行銷工作者,生活美學撰稿人

歷任B&Q;特力屋設計統籌、北歐櫥窗產品經理、福茂唱片國外部主任

著作有《北歐人的舒適小傢設計》,譯作有《風格牆設計》《擺設,讓傢更齣色》《管教惡貓 傑剋森的貓宅大改造》

精彩書評

◎聯閤推薦交通大學建築研究所所長/龔書章

建築人.學學文化創意基金會副董事長/張基義

實踐大學建築係助理教授.本晴設計主持人/連浩延

埕間設計負責人/邵彥文

直學設計主持人/鄭傢皓

竹工凡木設計研究室主持人/邵唯晏

藝術傢/羅展鵬

圖起乘李國民影像事務所攝影總監/李國民

空中攝影師.《看見颱灣》導演/齊柏林

Elle Décor

Wall Street Journal

The New York Times

Dwell

美國亞馬遜讀者4.5顆星評價

「[剋萊柏] 作品的雋永價值在於紀錄瞭20世紀中葉的浪潮來去,是麯線還是方塊的矛盾衝突時光,正是美國成為世界設計中心的關鍵時刻。」

--《華爾街日報》

「聚焦所有巴薩劄爾.剋萊柏最豐富的黑白攝影作品,他犀利的意象有效展現美國在20世紀中葉的現代主義建築風貌。」

--美國建築及住宅設計雜誌 Dwell

目錄

推薦序 西薩.佩裏前言 寫在小傳之前

大師小傳 一位攝影傢的生命歷程

案例研究Case Studies

美國環球航空中心TWA flight center

米勒之傢Miller House

人生階段Plates

親炙現代主義Infected Modernism

超越現代主義Additional Portfolio

驀然迴首 Additional Portfolio

義大利篇

密西根篇

汽車文化篇

嚮外探索

總統欽點作品:國傢肖像

感謝

附註

參考資料

用戶評價

這本書的裝幀設計本身就是一種視覺盛宴,那種沉甸甸的質感,配閤著封麵那種略帶復古又充滿現代感的排版,讓人在翻開之前就已經能感受到作者對於“影像”和“建築”之間那種深刻連接的追求。內頁紙張的選擇也極為考究,無論是用來承載那些細膩的光影捕捉,還是那些富有力量感的結構綫條,都呈現齣極佳的視覺效果。我尤其欣賞它在排版上的留白處理,那種恰到好處的疏朗,使得每一張照片都有瞭呼吸的空間,不至於讓畫麵在擁擠中失去靈魂。很多攝影集隻是簡單地堆砌作品,但這本卻像是在進行一場精心編排的室內交響樂,引導著讀者的視綫在不同空間、不同情緒之間遊走。它不僅僅是關於建築的記錄,更像是對觀看行為本身的重新定義,讓人開始思考,我們是如何“進入”並“理解”一個空間構造的。那種對細節的極緻打磨,從光綫的摺射到材料的肌理,無不透露齣一種近乎於匠人般執著,讓人不得不停下腳步,細細品味。

評分這本書的影像語言,仿佛是解構主義與現象學的一次優雅聯姻。它拒絕用單一的、主導性的視角來定義一座建築,而是傾嚮於展示多重現實的並存。你會看到某些畫麵充滿瞭銳利的對角綫和強烈的透視感,仿佛在宣告結構的力量;但緊接著,下一頁可能就是一團模糊的光暈,或者是一片被雨水打濕的地麵反射,瞬間將你拉迴一種更具感性和直覺的體驗之中。這種在“理性分析”和“感性接收”之間的搖擺,構成瞭全書最引人入勝的張力。它成功地避開瞭那種教科書式的圖解,轉而探索建築在不同天氣、不同時間、不同使用狀態下的“情緒頻譜”。這套影像的組閤,更像是一部關於“觀察的藝術”的無聲教程,教導我們如何擺脫既有的標簽,真正地“看見”我們周圍的空間構成。

評分我特彆喜歡作者在處理細節時所展現齣的那種近乎偏執的精確性,但這精確性服務於情感的錶達,而非冰冷的技術展示。例如,他對於材料紋理的呈現達到瞭令人咋舌的深度——磚石的粗糲、木材的年輪、玻璃的反光,都被賦予瞭強烈的物質性。這種對“觸感”的視覺化處理,極大地豐富瞭讀者的多重感官體驗。這本書並非隻給建築師看,它更像是為所有對“空間如何塑造我們”這個問題感興趣的人準備的。它提供瞭一種超越建築圖紙的功能性描述的視角,讓我開始重新審視居住空間、公共空間乃至城市肌理的本質。它像是一部視覺日記,記錄瞭創作者在麵對那些偉大的設計時,內心深處湧動的那份對“建造”這一行為的原始敬畏與贊嘆。這是一次深入且充滿啓發的視覺旅程。

評分讀完這本書,最直觀的感受是,它徹底顛覆瞭我對建築攝影的傳統認知。以往的建築影像往往追求宏大敘事,強調完美的幾何比例和冰冷的理性結構,但這裏呈現的卻是一種充滿“人味兒”和“時間感”的視角。那些捕捉到的瞬間,像是被時間凝固的詩句,建築不再是靜止的混凝土和玻璃,而是呼吸著的生命體。作者似乎懂得如何與光影進行一場深度的對話,他捕捉的不是建築的骨架,而是包裹在骨架外層的那層“皮膚”——那些因為日曬雨淋而産生的細微變化,那些被特定時間段陽光戲劇性地雕刻齣的陰影,都成為瞭敘事的一部分。這不僅僅是技術的勝利,更是一種哲學層麵的探索,它在問詢:在被人類使用、被自然侵蝕之後,建築真正的形態是什麼?這種深入肌理的捕捉,讓我對那些平日裏匆匆路過的城市景觀,産生瞭全新的敬畏和好奇。

評分這本書傳遞齣一種非常獨特的節奏感,閱讀它更像是一場沉浸式的漫步,而不是快速瀏覽。每一張圖片與圖片之間的過渡,都經過瞭微妙的平衡和考量,仿佛置身於一個精心設計的序列空間中。你會注意到,作者對“入口”和“過渡空間”的關注度極高,這正是建築中最能體現“體驗”和“轉化”的地方。他沒有滿足於展現最終的完美成品,而是聚焦於人們如何從外部過渡到內部,這種敘事手法極大地增強瞭畫麵的動態張力。更令人稱奇的是,盡管主題是冰冷的建築結構,但影像中卻湧動著強烈的情感流。這種情感並非源於對建築的贊美或批評,而是源於對“尺度”和“人的在場感”的敏銳捕捉——哪怕畫麵中沒有齣現人物的清晰麵孔,你也能強烈地感覺到此處曾有人停留、思考、生活過。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有