具体描述

商品参数

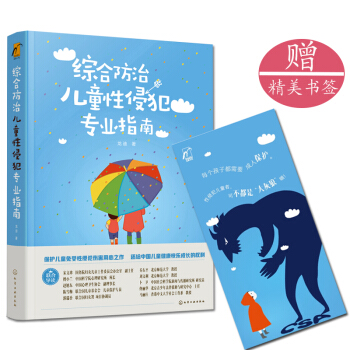

| 综合防治儿童性侵犯专业指南 | ||

| 定价 | 78.00 | |

| 出版社 | 化学工业出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2017年11月 | |

| 开本 | 16开 | |

| 作者 | 龙迪 著 | |

| 装帧 | 精装 | |

| 页数 | 362 | |

| 字数 | ||

| ISBN编码 | 9787122300386 | |

内容介绍

这是一部综合防治儿童性侵犯的专业工具书。作者基于丰富的研究文献、国际经验和本土实践,以儿童权利和性别公正为框架,破解关于儿童性侵犯的社会迷思,从预防、制止和专业支援服务三个方面,系统、深入探讨设计和落实多部门跨专业工作机制的专业理念和实务工作技巧。专业助人者(社工、心理咨询师)、儿童保护工作者、律师、警察、检察官、法官、学校老师、医生等儿童权利相关责任人都可从本书中得到保护儿童免受暴力伤害的专业指引。

作者介绍

龙迪

中国科学院心理研究所、中国科学院心理健康重点实验室教授、保护儿童及家庭研究服务中心主任。中国医科大学医学学士、硕士,香港中文大学博士。中国心理学会临床与咨询心理学专业注册督导、危机干预专业委员会委员,中国心理卫生协会心理治疗与心理咨询专业委员会委员、家庭治疗学组理事。已出版《性之耻,还是伤之痛》(2007)、《回家之路》(2014)等专著。荣获全国女科技工作者社会服务奖(2016)、香港中文大学“杰出校友奖”(2013)、香港中文大学青年学术奖(2007)。

关联推荐

本书撰写历经五年时间,基于近千篇该领域中外文献及国际经验的系统研究,以及丰富的本土实践,呕心创作真正适合中国的保护儿童免受性侵犯伤害专业指南,还给中国儿童健康快乐成长的权利。

作者龙迪,中国科学院心理研究所、中国科学院心理健康重点实验室教授,保护儿童及家庭研究服务中心主任。在儿童性侵犯领域一线潜心工作多年,拥有丰富的本土经验和对中国儿童、对苦难的慈悲关怀。

本书由多家专业机构、多领域专业人士联合导读:

宋文珍 国务院妇女儿童工作委员会办公室 副主任

傅小兰 中国科学院心理研究所 所长

赵旭东 中国心理卫生协会 副理事长

陈雪梅 联合国儿童基金会 儿童保护专员

郭瑞香 联合国妇女署 项目协调员

乔东平 北京师范大学 教授

刘文利 北京师范大学 教授

卜卫 中国社会科学院新闻与传播研究所 研究员

佟丽华 北京青少年法律援助与研究中心 主任

马丽庄 香港中文大学社会工作系 教授

本书拥有强大的专业顾问团队,他们均为香港心理学会注册临床心理学家或香港资深注册社工。他们在本书的撰写过程中提供了香港地区儿童保护工作先进的理念与经验。

这部基于丰富文献和实践经验的专著,系统介绍了如何科学理性地认识儿童性侵犯,如何准确、得当地预防和处置儿童性侵犯,相信这部专业指南能够积极儿童保护工作者专业能力提升,把*后一公里的儿童保护专业服务精准、及时地递送到每个中国儿童和家庭。

——宋文珍

国务院妇女儿童工作委员会办公室副主任

“成人社会应该采取切实可行的行动,终止儿童性侵犯,还儿童 快乐成长的权利”决不应只是一句口号,而要成为国家必须实现的目标。我欣慰地看到,这部专业指南将为我国实现这一目标提供专业指引!

——傅小兰

中国科学院心理研究所所长,中国科学院大学心理学系主任,中国心理学会候任理事长、秘书长

综合方式儿童性侵犯无论是体系建设还是服务提供还处于起步阶段,都存在着不少空白。本书为如何系统地弥补这些空白立通了专业理念和实务技术的指引。

——陈雪梅

联合国儿童基金会驻中国办事处 儿童保护专员

这部专业指南,是一部基于丰富文献和实践经验而有系统地介绍儿童性侵犯问题的专著。它全面科学;强调重在预防,将工作重点提前;儿童利益压倒一切,打破“沉默文化”;实用、可操作的社会化及人性化服务。

——赵旭东

中国心理卫生协会副理事长 暨心理治疗与心理咨询专委会主任委员

从儿童保护的视角来看,儿童的安全是首要的,防治儿童虐待是国际社会儿童保护的核心。本书体现了国际经验与本土实践的结合,是一本十分专业的防治儿童虐待的工具书。它的出版必将有助于唤起我国社会各界对儿童性侵犯问题的更多关注,促进国家和社会为儿童及其家庭提供更有效的专业支援服务,进一步强化成人的保护责任及行动力。

——乔东平

北京师范大学教授、博士生导师,社会发展与公共政策学院副院长

这部著作倾注了龙迪老师对儿童权利的高度关注,对受性侵犯儿童的慈悲之心,还有强烈的专业责任感,是国内全面、深入论述预防儿童性侵犯和专业支援服务的著作,是一本难得的好书。相信这部专业指南一定会成为广大教师、父母、儿童工作领域的专业人员保护儿童免受性侵犯的专业指引。

——刘文利

北京师范大学教授, 博士生导师,北京师范大学儿童性教育课题负责人

本书以翔实的文献和作者的亲身实践为基础,从理论到实践,以儿童权利为本和社会性别敏感的视角,运用保护与赋权并举的思路,为读者提供了充分的相关专业知识和综合防治儿童性侵犯的应对技巧。本书倡导性别平等和尊重 儿童权利,着力促进建立平等、尊重、多元、包容和非暴力的社会共识和价值观,着力消除针对儿童,尤其是针对女童的暴力伤害,特别是性侵犯。

——郭瑞香

联合国妇女署 项目协调员

龙迪教授专注研究儿童性侵问题多年,是中国研究这一问题屈指可*的专家。相信这本专业指南将为办理儿童性侵案件提供务实有效的指导。所以,真诚向大家推荐。

——佟丽华

北京青少年法律援助与研究中心主任

不仅是心理咨询的专业人员,所有儿童工作者都应 该读读这本书,因为有一个儿童被侵犯,我们的社会就应该给予治愈,儿童保护机制就应该得到审视和重建。龙迪使用“专业支援服务”代替惯常使用的“专业干预”代表着一种话语转向,终于在这里,儿童成为被支援的主体,而不是强力干预的对象。这本书还提醒我们,每个人的想法和行为都可能 成为侵犯者的“帮凶”,但我们每个人也有可能成为儿童的保护者。

——卜卫

中国社会科学院新闻与传播研究所研究员

一如既往,龙迪教授以她跨专业的敏锐眼光,深厚的学术根基,流畅的文字,深入浅出地探讨我国预防和干预儿童性侵犯的现况及其运行机制。这本书是全社会关心儿童福祉、维护儿童权益人士的必读指南。

——马丽庄

香港中文大学社会工作系教授 美国婚姻及家庭治疗协会临床院士、专业督导

目录

第*篇认识儿童性侵犯

第*章什么是“儿童性侵犯”002

第*章迷思与事实011

第三章负面影响:受害儿童及成年幸存者021

第四章负面影响:受害家庭076

第五章促使儿童性侵犯发生的风险机制091

第六章披露与识别109

第*篇预防儿童性侵犯

第七章制定预防策略130

第八章预防措施:面向儿童的预防教育147

第九章预防措施:面向成人的预防教育158

第十章预防措施:机构制度层面的情境预防184

第三篇专业支援服务

第十一章初步询问204

第十二章即时响应219

第十三章联合调查230

第十四章跟进服务242

第十五章心理支援服务257

第四篇认识性侵犯儿童者

第十六章认识性侵犯儿童者304

附录一中国政府签署并承诺与保护儿童权利相关的国际共识及行动322

附录二关于保护儿童免遭性侵犯的中国法律法规和政策325

附录三全面性教育课程相关内容356

后记360

用户评价

我最欣赏这本书的深层价值,在于它对“预防文化”构建的强调。很多时候,社会关注度只集中在事发之后,形成一种“事后诸葛亮”式的问责文化。然而,这本书的核心思想是,预防工作是全社会共同的、持续的责任,它需要一种深植于社区肌理的文化土壤。书中提到了如何通过社区活动、家长工作坊、甚至基层媒体宣传,去潜移默化地改变社会对儿童性侵问题的认知偏差和污名化现象。例如,它提供了一套针对社区工作者的“去污名化”沟通脚本,旨在帮助他们在讨论这一话题时,避免将焦点过多地放在受害者身上。这种自上而下、由内而外构建安全环境的宏大视野,使得这本书的份量远超一本单纯的“工具书”。它更像是一份关于如何重塑社会对儿童福祉承诺的行动纲领,激励着每一个阅读者,无论专业背景如何,都能为构建一个更安全的儿童成长环境贡献一份力量。

评分从一个普通家长的角度来看,这本书的价值在于“赋权”。过去,面对这样一个沉重的话题,我常常感到无力和焦虑,不知道自己作为父母,到底能为孩子做些什么,才能真正有效地保护他们。这本书的后半部分,很大篇幅都在探讨如何进行“积极的、赋能性的安全教育”。它颠覆了我过去的一些固有观念,比如“不要随便跟陌生人说话”这种过于简单粗暴的教育方式,是远远不够的。书中倡导的是教会孩子认识自己的身体自主权,区分“好触摸”和“坏触摸”,以及更关键的——如何清晰、坚定地说“不”,并且知道在说“不”之后,应该向谁求助,以及求助后对方会如何反应。它甚至提供了一套与学龄前儿童进行“身体界限”对话的绘本推荐和互动指南。这种把复杂的预防教育分解成日常可操作的、亲子间可以互相学习的环节,极大地降低了家长实践的门槛。读完,我感觉自己不再是那个只能被动等待悲剧发生的人,而是孩子安全链条中一个积极、有效的环节。

评分这本书,说实话,拿到手的时候我有点犹豫。封面设计其实挺朴素的,但当我翻开第一页,立刻就被那种沉甸甸的专业感给吸引住了。我一直关注儿童保护领域,也读过不少相关的书籍,但这本书的切入点非常独特,它不是那种空泛的呼吁,而是直接深入到实操层面。我特别欣赏它对“综合防治”这个概念的深度解析。很多时候,我们谈论性侵犯的预防和干预,往往会聚焦于某一个单一的环节,比如法律惩罚或者简单的安全教育。然而,这本书构建了一个非常立体的框架,它把家庭、学校、社区、医疗机构乃至司法系统都串联起来,形成一张密不透风的保护网。书中对于如何识别早期风险信号,以及在不同情境下,不同专业人员(比如幼教老师、儿科医生)应该采取的具体行动步骤,都有非常详尽的流程图和案例分析。读完第一部分,我感觉自己对“系统性保护”这个词有了全新的、更具操作性的理解。尤其是它提到跨部门信息共享和协作的伦理边界与实践路径,这部分内容在以往的很多指南中都是一笔带过或者语焉不详的,但这本书却给出了非常成熟的思考和建议。

评分这本书的编排结构非常清晰,逻辑链条一气呵成。我特别留意了书中关于法律和政策解读的部分。由于儿童性侵案件的复杂性,涉及到的法律条文和司法程序往往让非法律专业人士望而却步。但作者非常巧妙地将复杂的法律概念,比如“举证责任”、“未成年人法定代理人权利”等,用非常直白的语言进行了梳理,并配上了流程图。更重要的是,它不仅仅停留在介绍“是什么”,而是深入探讨了在实际操作中可能出现的“卡点”——比如,当警方介入后,社会工作者应该如何协调,以减少对孩子学习生活的干扰。我曾参与过一个社区的试点项目,深知跨部门协作中的摩擦点,这本书对这些“灰色地带”的处理建议,显示出作者团队拥有丰富的实战经验,远非纸上谈兵。这种对现实摩擦力的精准把握,使得整本书的指导意见具备了极高的落地可行性。

评分我是一名心理咨询师,日常工作中会接触到一些与创伤相关的案例,深知“二次伤害”的毁灭性。因此,这本书中关于受害者支持和康复的部分,对我来说简直是“及时雨”。它详尽地阐述了创伤知情照护(Trauma-Informed Care)在儿童保护工作中的具体应用。书中没有使用太多晦涩的心理学术语,而是用大量贴近现实的对话模拟和干预脚本,教会专业人士如何在敏感时期与孩子建立信任关系,如何运用非指引导向的沟通技巧,帮助他们表达感受,而不是强迫他们回忆细节。其中有一章专门讨论了不同年龄段儿童对创伤事件的认知和反应差异,并据此推荐了不同的叙事疗法变体。我立刻尝试将书中所述的一种“安全岛”构建技术应用到了我的个案中,效果立竿见 চক্ষু。这种理论与实践高度结合的写作风格,使得这本书的实用价值远超一般的理论读物,它更像是一本随时可以翻阅的“战术手册”,而非束之高阁的学术专著。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有