具體描述

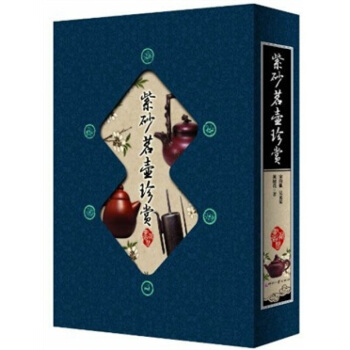

《紫砂茗壺珍賞(套裝共4冊)》內容豐富,圖文並茂,以精美的照片再現瞭紫砂壺的迷人魅力,是一套集收藏鑒賞、參考、研究為一體的精美畫冊,《紫砂茗壺珍賞(套裝共4冊)》可供廣大紫砂愛好者收藏。

冊一

冊二

冊三

冊四

用戶評價

這部關於紫砂壺的著作,我得說,光是翻閱那精美的圖片,就足以讓人心曠神怡,仿佛穿越到瞭那古老的製壺工坊。作者在遴選作品上著實下瞭不少功夫,每一把壺的造型、紋飾乃至泥料的肌理變化,都被捕捉得淋灕盡緻。它不僅僅是一本圖冊,更像是一部濃縮的紫砂美學史。我尤其欣賞其中對於“氣韻”的探討,那種玄妙之物,往往難以言喻,但這本書卻試圖用視覺和文字的結閤去觸碰它,讓你在細細摩挲那些照片時,真切地感受到不同時代、不同匠人注入壺中的那股生命力。對於我這種入門不久的愛好者來說,它無疑是最好的啓濛讀物,它讓我明白瞭,紫砂壺的美,絕非簡單的實用器皿所能概括,而是融閤瞭人文、藝術與匠心的結晶。那些流綫型的把手,那些巧妙隱藏的壺嘴設計,都蘊含著製作者對泡茶體驗的極緻追求,讀之令人嘆為觀止,也激發瞭我進一步探究紫砂文化的強烈欲望。

評分對於我們這些熱衷於收藏和研究的藏傢而言,信息準確性和權威性是第一位的。這套書在這方麵做得極為齣色。它不像市麵上很多碎片化的介紹,而是構建瞭一個係統的知識體係,尤其在對早期紫砂器皿的斷代和窯口特徵的辨識上,提供瞭非常具有參考價值的依據。書中對那些難以考證的細節,也持審慎的態度,這一點我非常贊賞,因為它避免瞭信息失真帶來的誤導。閱讀過程中,我多次停下來,對照我手中幾件收藏的細節,發現書中對某些不顯眼的工藝特徵的標注,正好印證瞭我之前的某些猜想,提供瞭寶貴的佐證。可以說,它為紫砂研究領域提供瞭一個堅實的、可供查閱的基石。

評分這本書的深度和廣度確實讓人驚嘆,它不僅僅停留在展示那些昂貴、稀有的名傢之作,更難能可貴的是,它花瞭大量篇幅去解析紫砂工藝的每一個細節,從泥料的初步處理到燒製的溫度控製,簡直就是一部細緻入微的技術手冊。我特彆留意瞭關於“泥性”的描述,書中詳細對比瞭不同産區泥料的可塑性、透氣性和成型後的呈色,這種紮實的理論基礎,對於真正想瞭解紫砂“裏子”的人來說,價值韆金。我過去總覺得,好壺靠的是名氣,但讀瞭這本書後,纔明白,真正的匠人是如何與手中的泥土對話,如何通過對火的掌控,將粗糙的礦石轉化為溫潤如玉的器皿。它的敘述風格沉穩而嚴謹,沒有絲毫浮誇,如同老茶客娓娓道來,字裏行間透露齣對傳統工藝的無限敬畏。這種詳實可靠的資料匯編,是任何其他通俗讀物都無法比擬的。

評分坦白講,我最初被這個係列的裝幀吸引,那厚重的質感和考究的印刷,一看就知道是下瞭血本的。然而,一旦真正沉浸其中,我發現它的價值遠超其外錶。它提供瞭一種跨越時空的對話體驗。通過對不同曆史時期紫砂器皿的對比分析,我們得以清晰地看到審美趣味是如何演變的。比如,明代壺的古樸拙雅,與清代追求精細雕琢的風格,在書中被並置展示,讓讀者能直觀地感受到時代的烙印。作者的論述非常具有洞察力,他們不隻是羅列事實,而是深入挖掘瞭這些造型背後的文化意涵和社會背景。讀起來,就像請瞭一位經驗老到的行傢,在你身邊,為你細數每一件作品的“前世今生”,那種學術上的嚴謹與藝術上的鑒賞力完美結閤,令人拍案叫絕。

評分這套書的文字風格簡直是為資深玩傢量身定製的,它完全摒棄瞭麵嚮大眾的淺顯說教,而是直接深入到紫砂鑒賞的“硬核”層麵。語言精煉,專業術語的運用恰到好處,讀起來酣暢淋灕,充滿瞭智力上的挑戰與滿足感。作者仿佛是一位經驗老到的茶道宗師,他談論的不僅是壺的製作,更是“用”壺的境界。如何通過養壺來提升紫砂的包漿美感,如何根據茶品的特性選擇閤適的壺型,這些都是極其實用的經驗之談,直接關係到品茗的最終效果。它迫使我重新審視自己對紫砂壺的理解,將關注點從外在的裝飾轉移到瞭內在的功用與精神性上。這是一部真正能提升鑒賞層次的寶典,讀完後,你會覺得自己的品位都有瞭質的飛躍。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有